227

「メイドインアビス」孤児院 ラフボード

最初のうちはこんな輪郭線を残したスタイルも模索されましたが、最後はスタンダードな表現に落ち着きました。

俯瞰は単調になりやすいので、影やアクセントカラーなどで変化を出します。

#backgroundart #メイドインアビス #背景美術 #madeinabyss 許可済

228

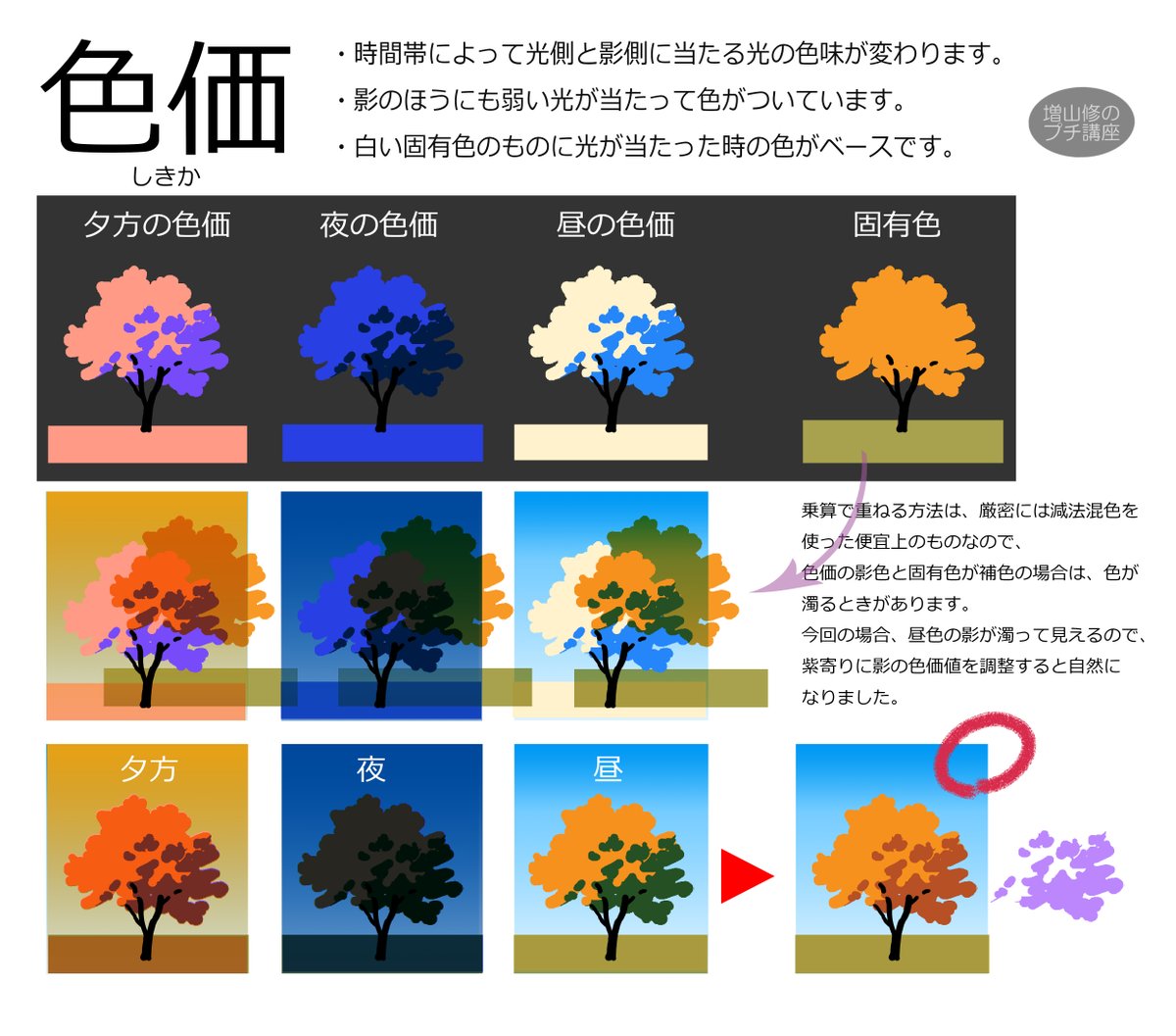

【色価】秋色で影色の変化を見てみましょう

#背景美術

229

手前のシルエットが引き立つように、入射光を入れています。光の淵にピンクを入れると綺麗に見えます。

#背景美術 許可済

230

231

232

234

235

236

木漏れ日は、「小さいスポットライトが当っている部分」ではなく「影が覆いきれずに残った部分」と考えると良いです。

#背景美術

237

光の強さを出すには、それと対比する暗いトーンが必要です。

#背景美術

238

239

山の稜線に交差するように家、煙突、壁、杭など垂直なものを配置した構図。この重なり遠近法に加え、屋根の輪郭が見やすいよう白い雲を配置しています。

#背景美術 許可済

【Background Art staff's work】

242

244

空気遠近法で遠くが明るくかすんで見える、というイメージがあると、遠くに影を入れる選択肢を忘れがちです。

遠くても明度をしっかり落とした影を置き、手前の明るいものを浮き立たせる方法も試してみましょう。

#背景美術 許可済

245

246

「盾の勇者の成り上がり」ロケハン写真。スペイン・アンダルシアの山間部にロンダという断崖絶壁に築かれた街があり、まるでRPGゲームの世界に出てくるような橋が二つの断崖を結んでいます。

#盾の勇者の成り上がり #背景美術

247

夜の窓は、光源だけしっかり明るくすれば、光源のまわりが暗めでも灯りが付いている感じが出ます。

#背景美術

248

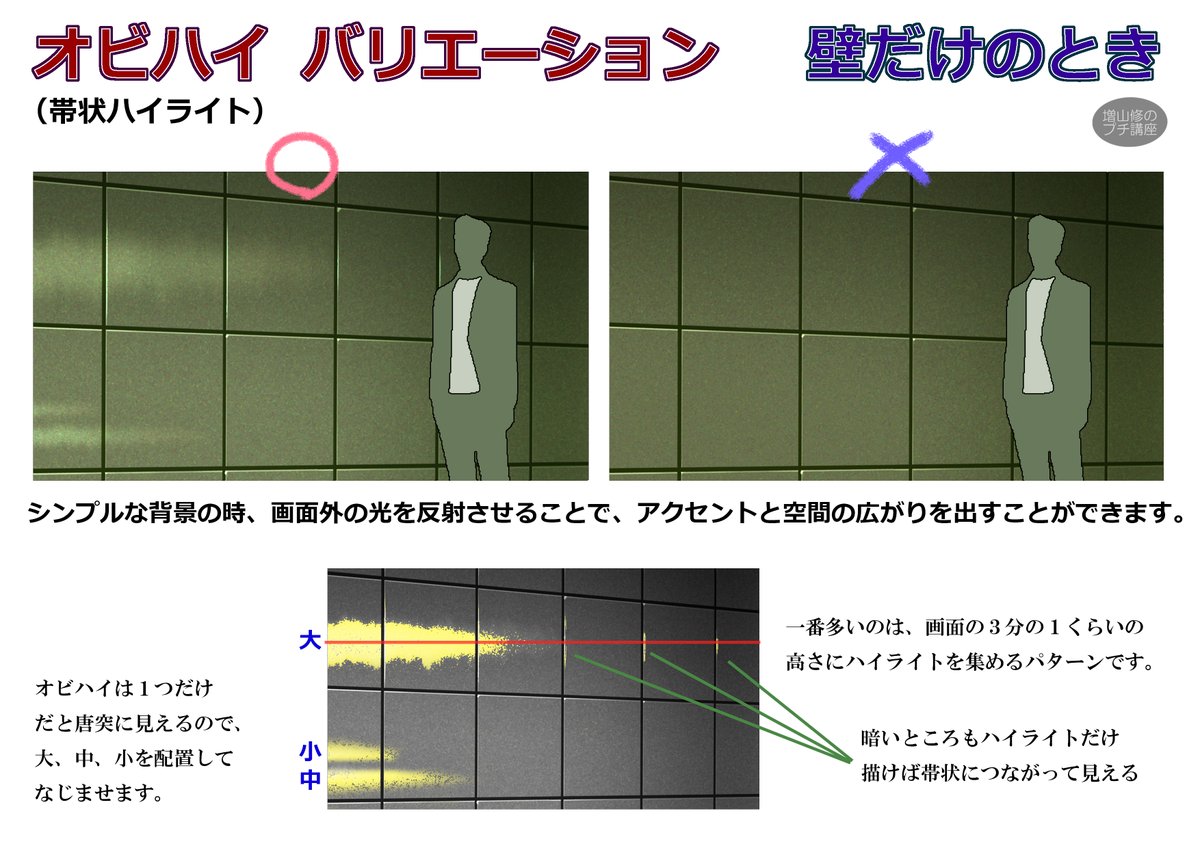

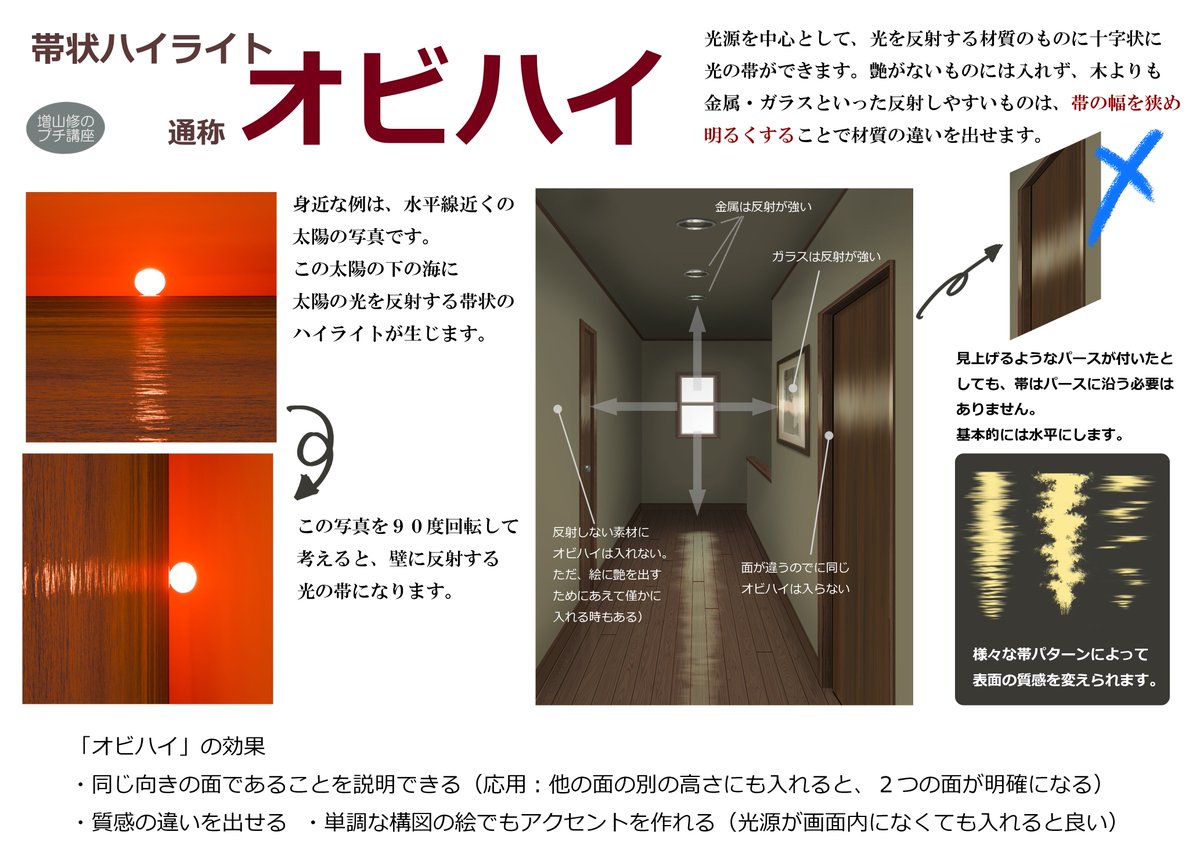

床のオビハイは縦方向に、壁のオビハイは横方向に伸びると覚えましょう。

#背景美術

249

立体感や距離感を出すための工夫

#背景美術 許可済

250

暗がりの中の物体を描くときに使える方法です。

#背景美術