202

205

河岸を描くときの注意点

#背景美術

206

アイテムは、光と影をまたぐように配置しましょう

#背景美術

207

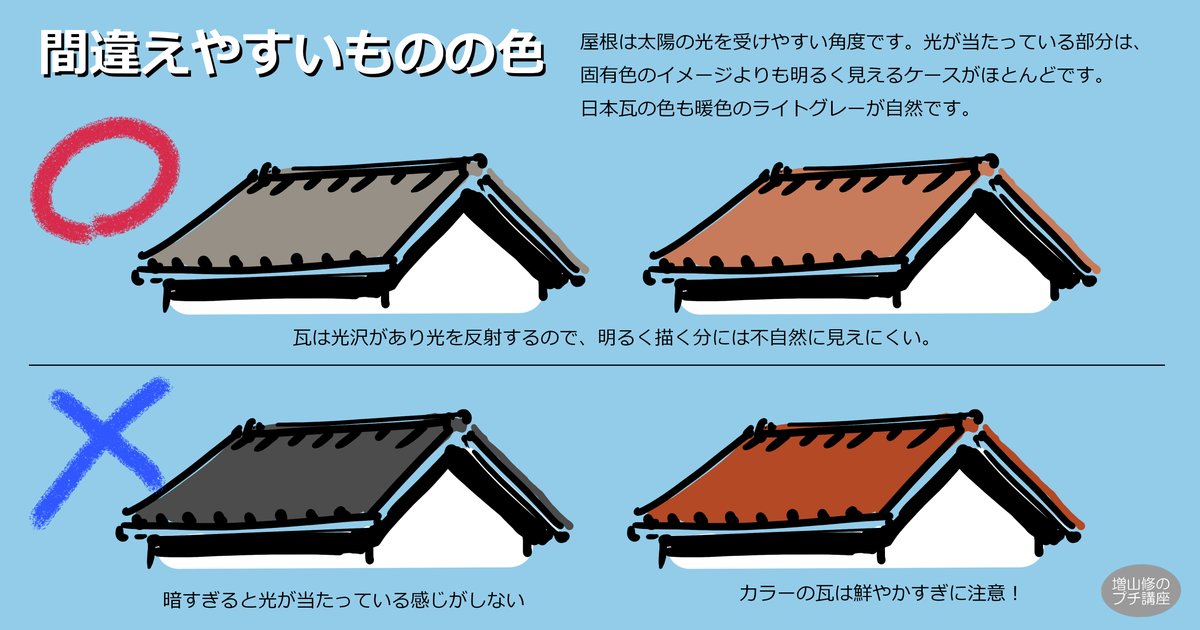

石畳やレンガや瓦など、小さいパーツが集まっている面の情報量を上げたい時、無理やり「汚れ」を描き足してしまいがちです。

しかしそれより先に、ベース色と固有色の違うパーツを4分の1程度配置してみましょう。簡単に情報量を上げられます。

#背景美術 許可済

208

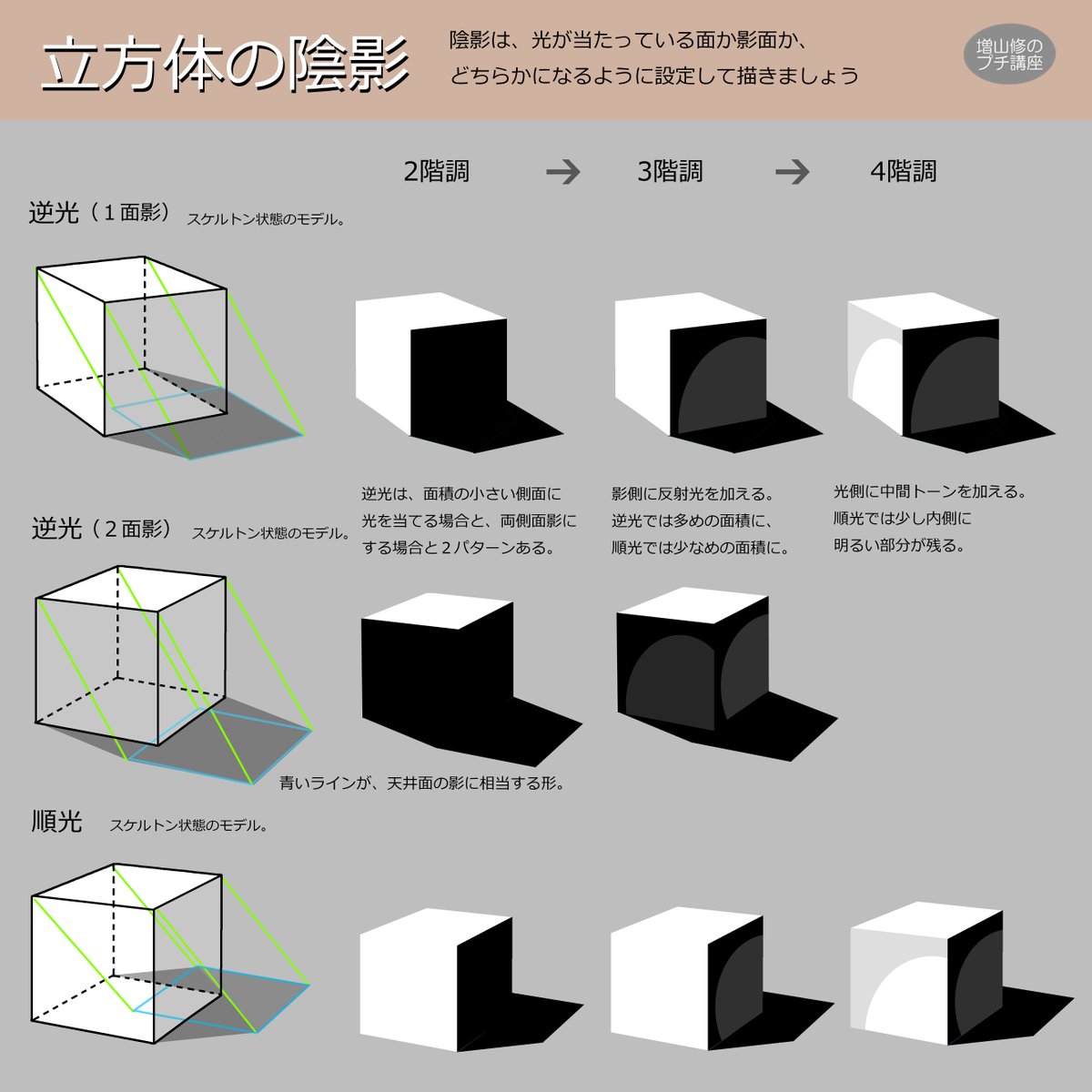

立体感を出すには部分的な処理に頼らず、色面同士の大きな対比をつくることが大事です。

#背景美術

210

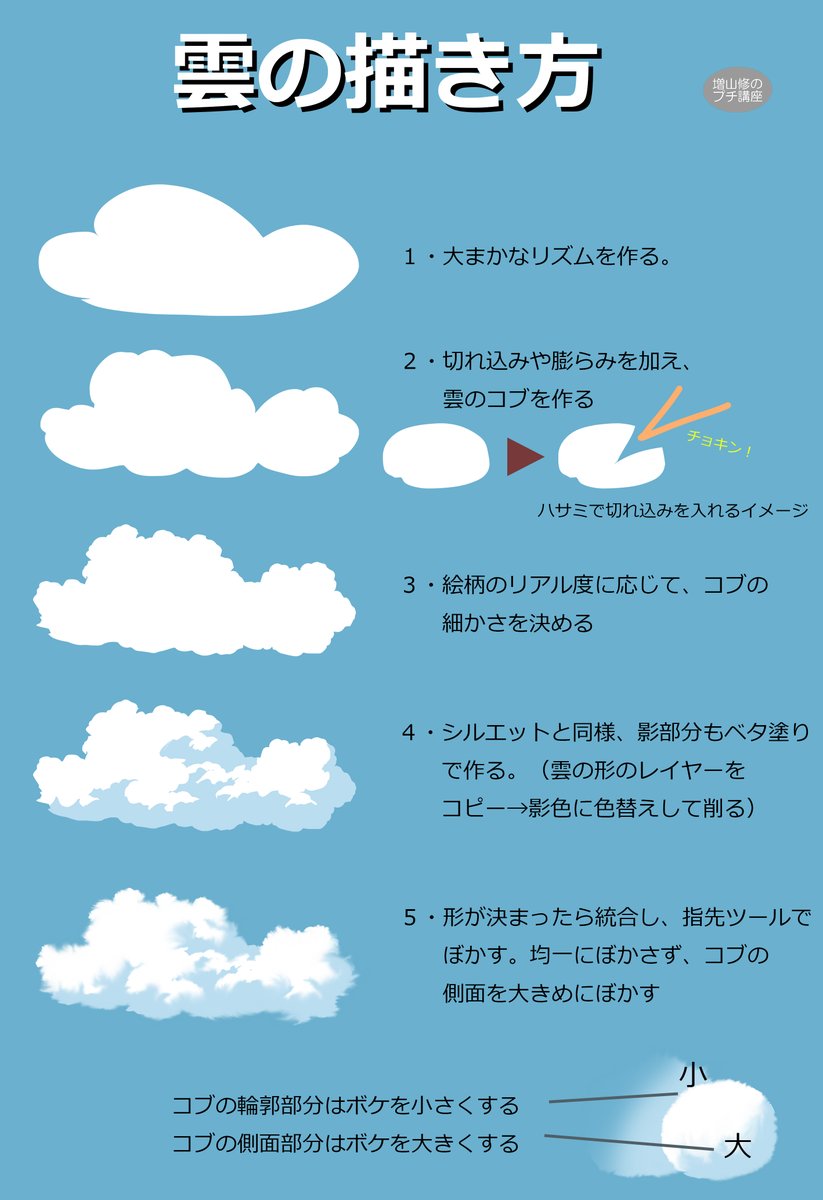

雲を描く時、いきなりブラシで描かずに、シルエットや配置を吟味してからぼかすと、失敗が少なくなります。

#背景美術

213

塗りによる表現を行う時、この基本パターンの組み合わせであることがほとんどです。

#背景美術

214

水面を描く方法で、建物の窓を描く方法

#背景美術

215

逆光における単体の草は、光が透過して明るめに見えます。

#背景美術 許可済

218

色価の基本理解

#背景美術

221

絵具によるイメージボード

#背景美術 #backgroundart

222

浅い水の場合、特に俯瞰においては、水底が見えやすくなります。

#背景美術【Background Art staff's work:Made in Abyss】(許可済)

224

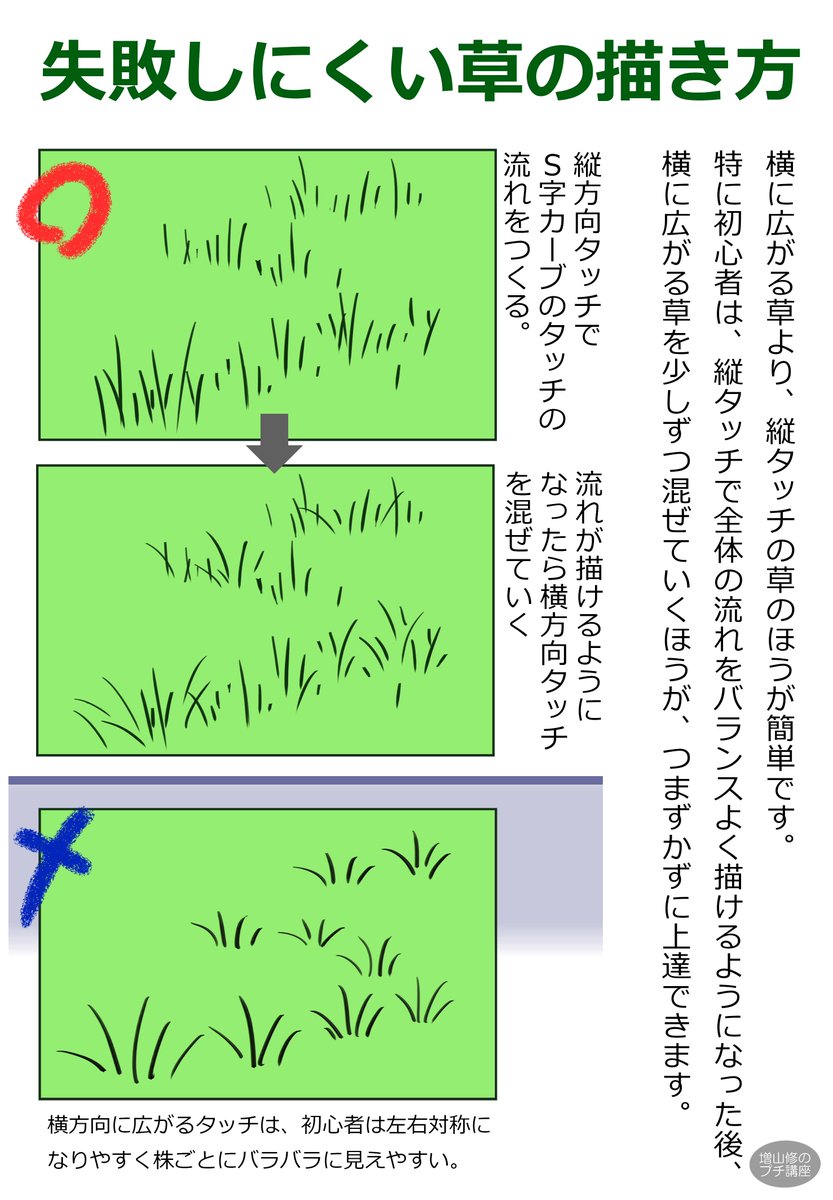

【失敗しにくい草の描き方】

草の細部も全体も一気に描けるようになろうとすると大変です。まずは全体的なバランスをとることに集中して、その後に細部の問題に取り組むほうが挫折せずに上達できます。

#backgroundart

#背景美術

#howtodraw

#描き方

225

【輪郭線を描く前に必要なこと~設定~】

植物は時間の流れを表現しやすいアイテムです。

ツタ植物はパース線代わりに使え、奥行きも表現しやすくなります。また作例のように物にまとわりつく場合、CGのワイヤーフレーム代わりになり立体感も補えます。

#描き方 #背景美術 #backgroundart