202

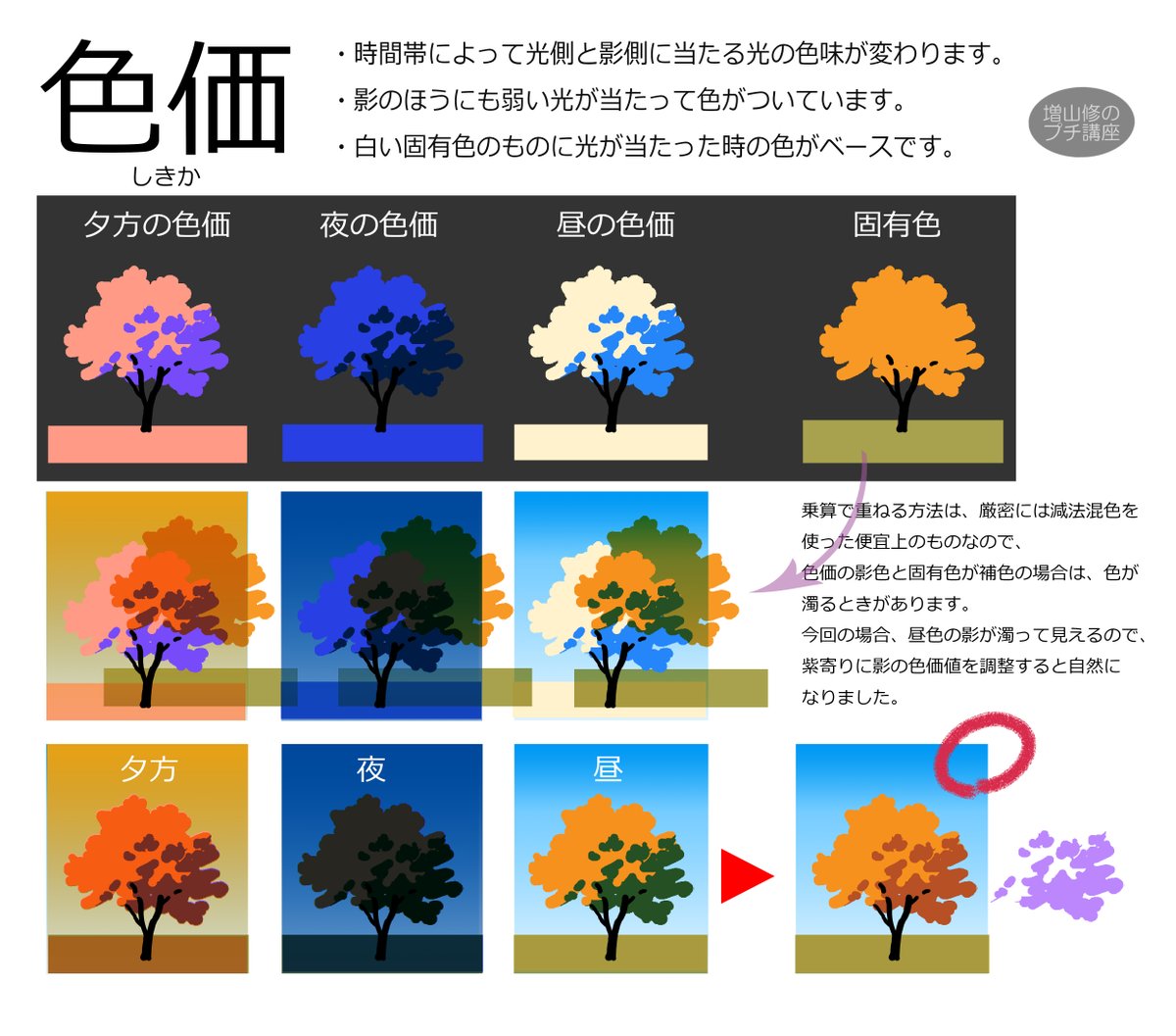

【色替えによるラフボード作成】

同じ場所で、違う時間帯のパターンを作るときは、昼間を最初に描きます。

光に色が付く場合は色を被せて作成。夜はいったん暗いベース色を決めます。夜間光源がある場合は、その上から光の影響を足します。

#madeinabyss #背景美術 (許可済)

204

206

近景を暗いシルエットにすることで奥にある主題を見やすくする手法は、古典の時代から多くの絵で見られます。また、季節や場所を表すアイコンを配置することで、舞台を説明しやすくなります。

#背景美術 【Background Art staff's work:Made in Abyss】(許可済)

209

211

盾の勇者の成り上がり#1背景

【Background Art staff's work】

#背景美術

219

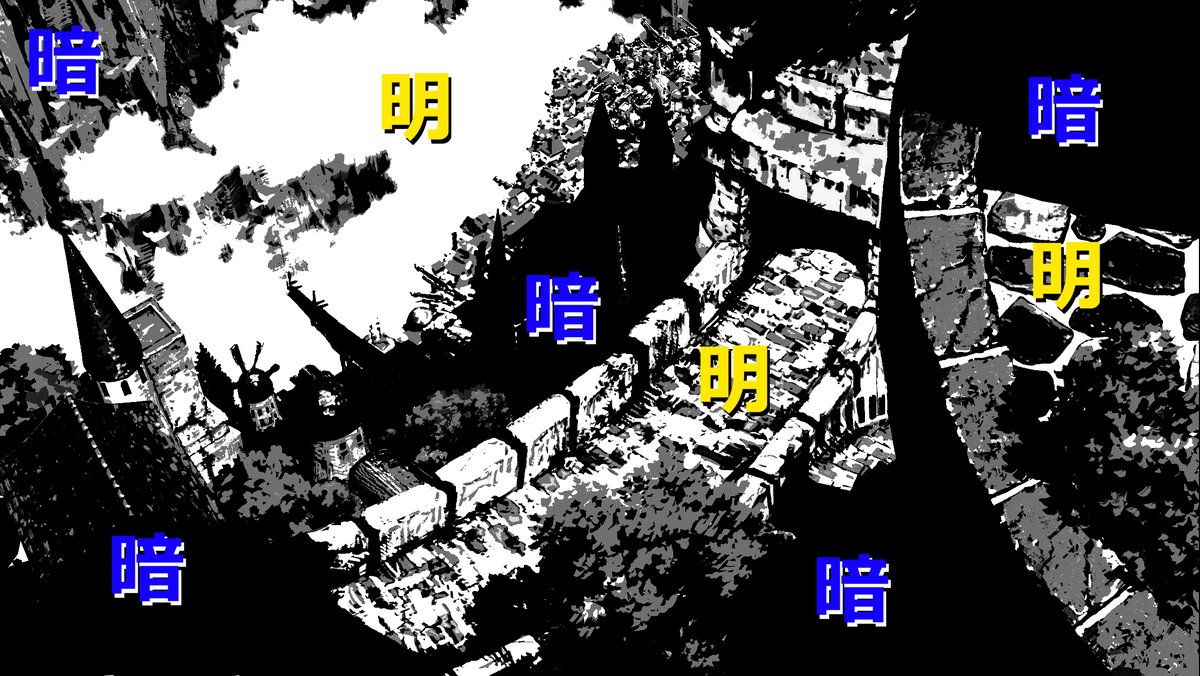

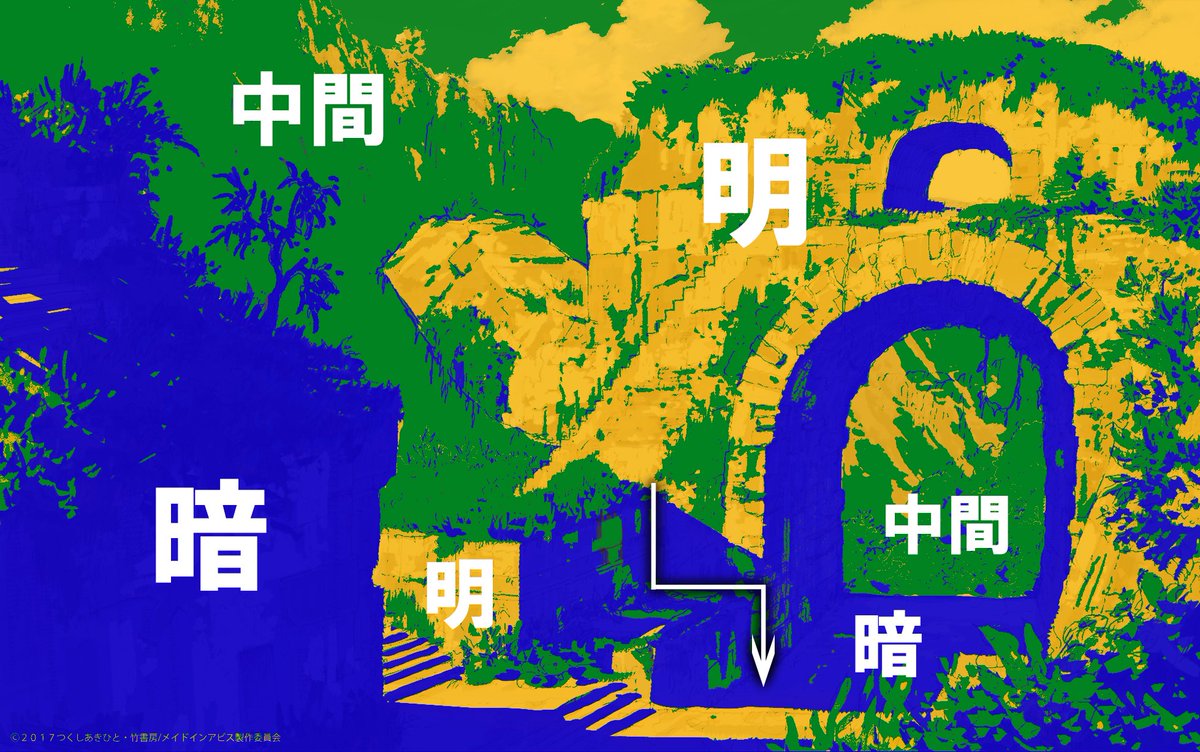

【ラフボード/その明暗簡略図】

ラフに描くという意味は、明暗パズルに集中するということです。

白い矢印の部分に注目。明るい石の色をL字に配置することで、段差を表現しています。

また階段は、ストライプの影だけで表現されています。

#背景美術 (許可済)

220

222

影を入れる時、こういう効果を考えて位置を決めています。同時に複数の効果を満たす場所を発見出来たときは、パズルが解けたときのような嬉しさがあります。

#背景美術 許可済