152

154

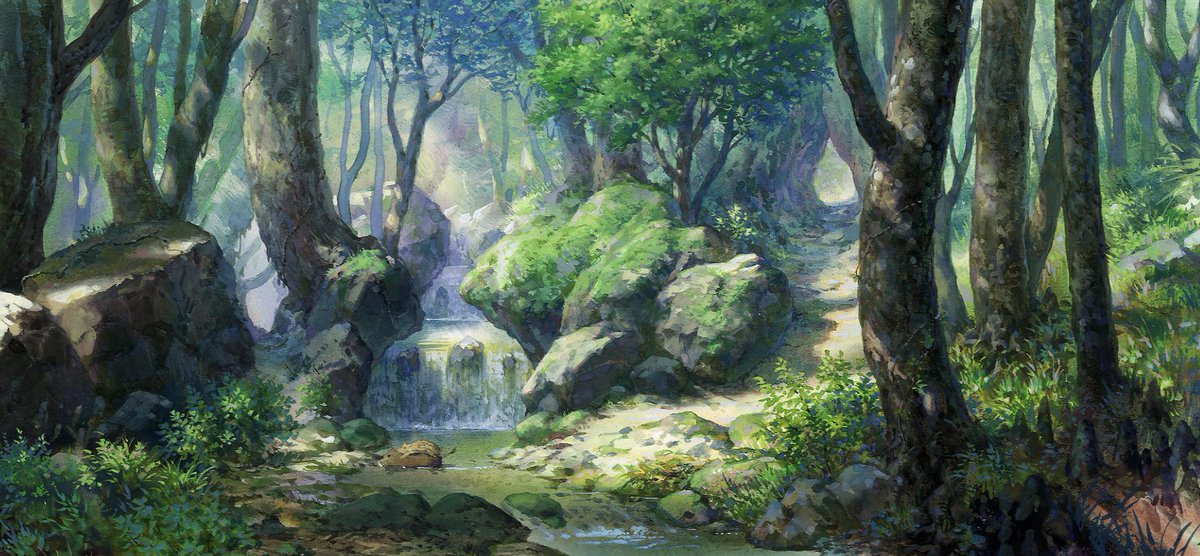

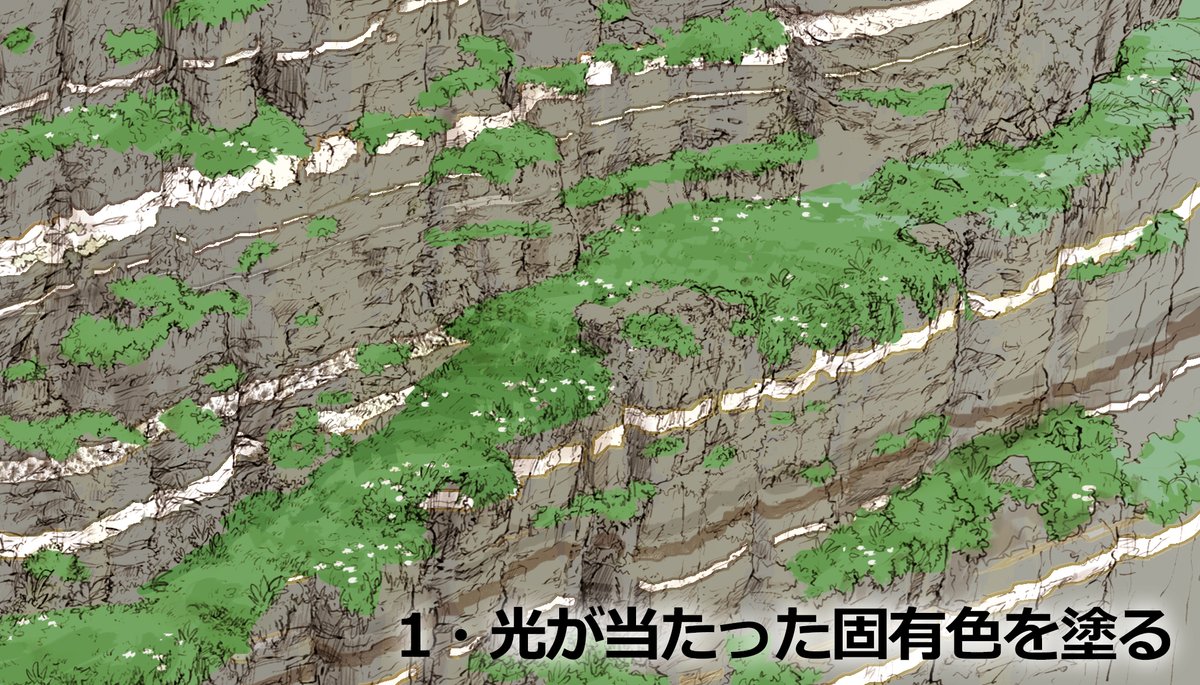

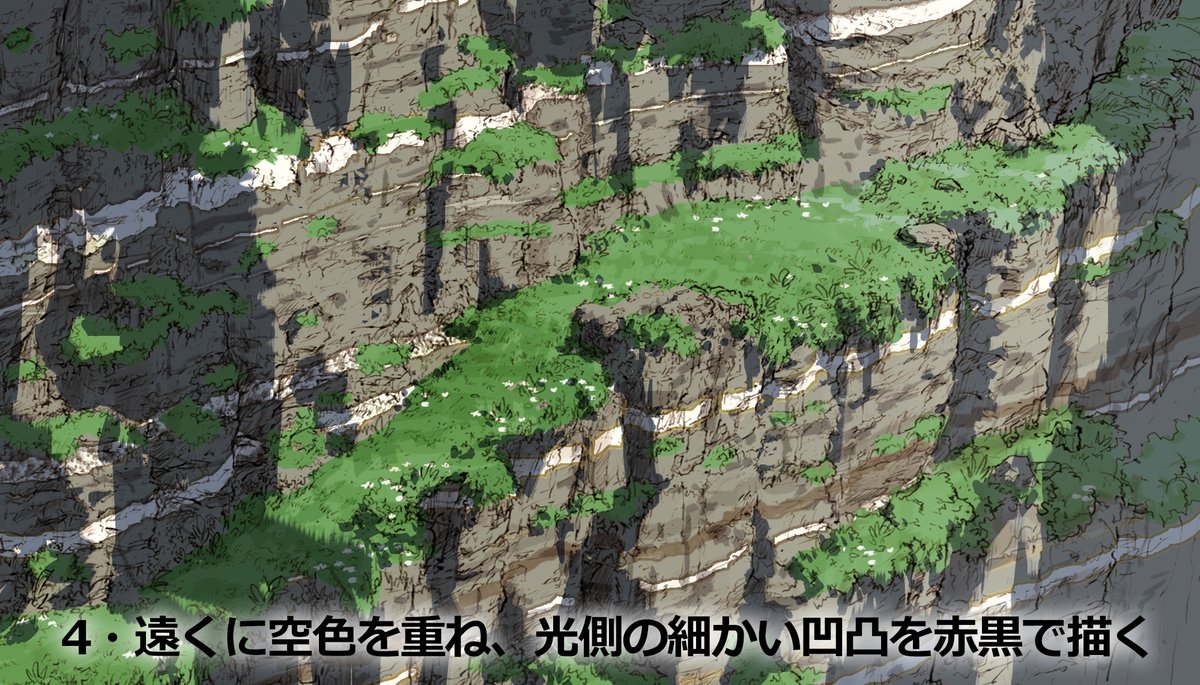

絵具によるイメージボード

〈再掲〉#背景美術

156

157

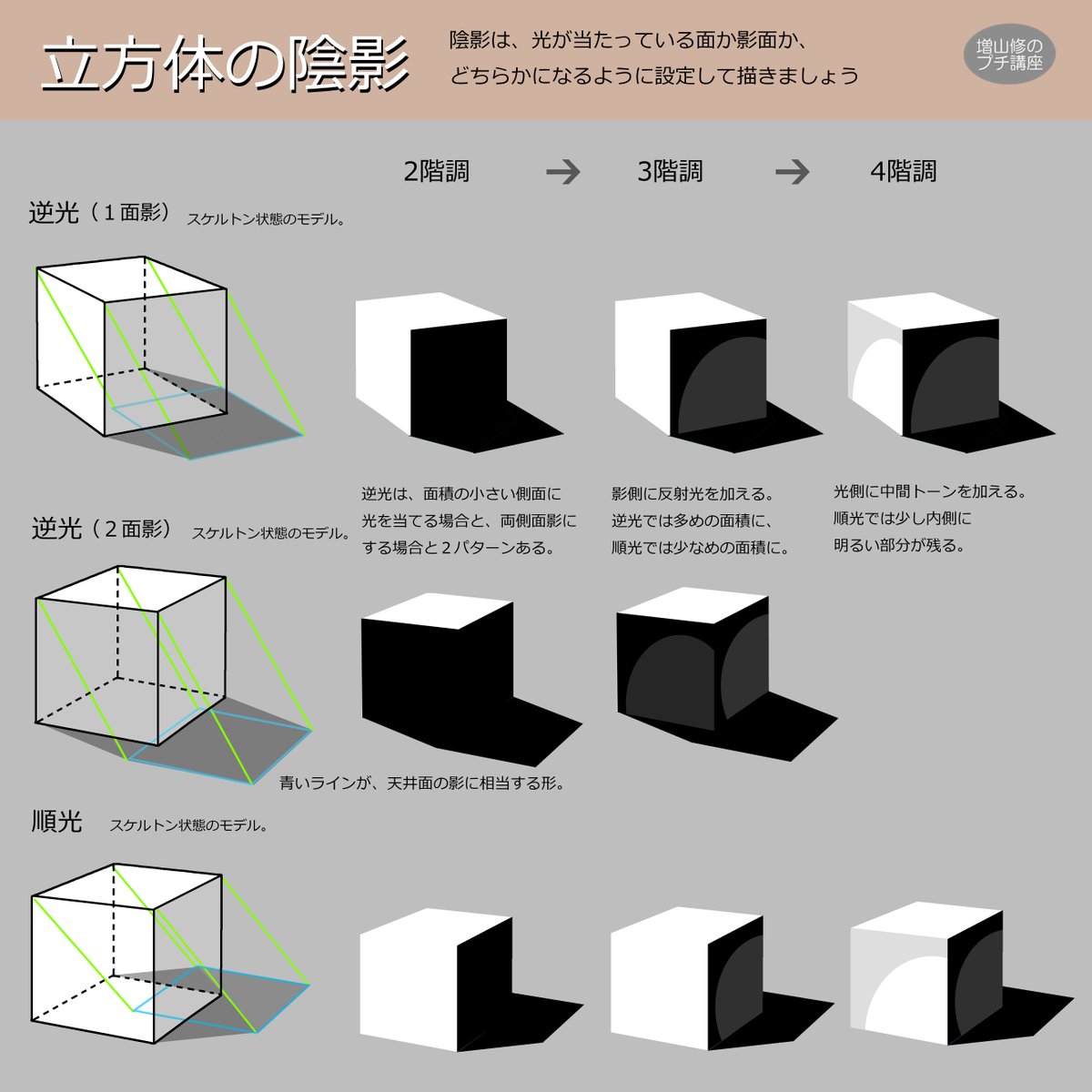

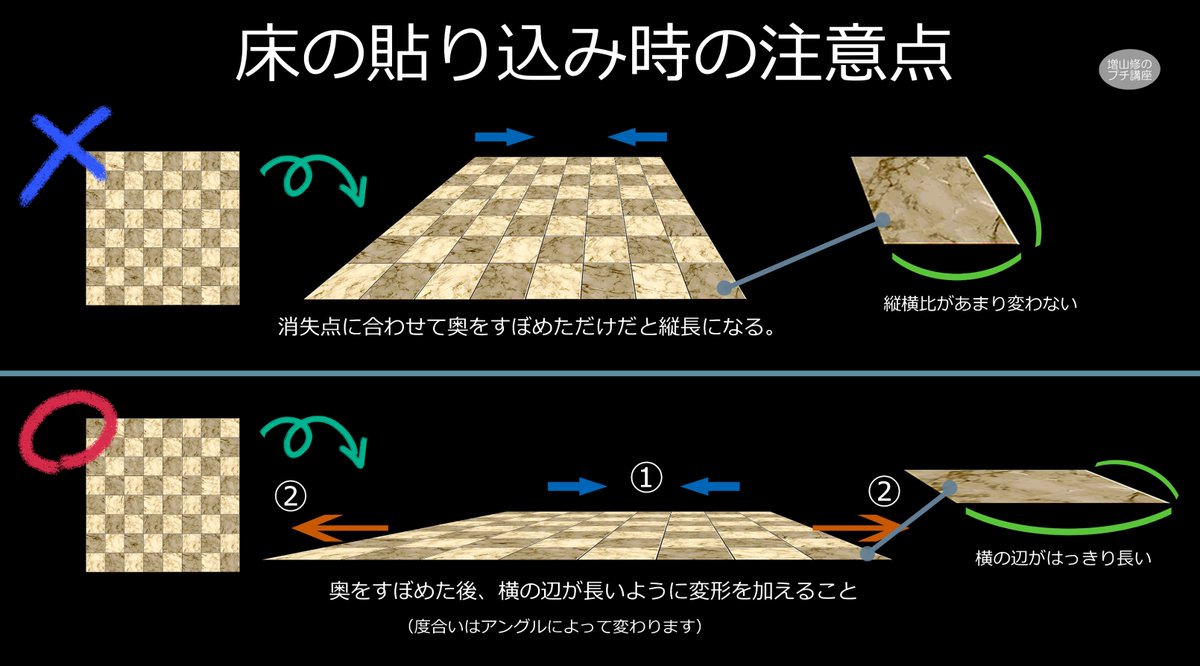

夜の石畳。手前の影の境目はボケ幅が大きいですが、遠くの境目はハッキリしています。

このように、ボケ幅の差で距離感を付けるテクニックはよく使われます。

【Background Art staff's work】

#背景美術 #盾の勇者の成り上がり

159

161

170

173

175