101

102

豊臣秀吉が有馬則頼(のりより)に宛てた手紙です。九州に遠征中の則頼は病を患いますが、秀吉に報告しませんでした。秀吉は「だまっているなんてとんでもない。医師2名を派遣するので、診療を受けて養生してください」と書いています。怒っているようで実は優しい上司だったのかも!#担当のおすすめ

103

皆様ご存知の大判・小判のイメージとは全く違う、面白い形の貨幣がいっぱいです。昔は金・銀の重量で取引をしたため切って使うこともあり、実際に展示でも一部が切り取られた貨幣を紹介しています。こんな珍品が名古屋で見れる、驚きの特別展「金と銀の国ジパング」は5月29日まで。#担当のおすすめ

104

一世を風靡したといっても過言ではないアマビエ。

満を持して本展にアマビコが登場。NHKの日曜美術館でも取り上げられました。

アマビコは疫病だけでなく、豊作の予言もしてくれるそうです。みんながハッピーになる予言をしてほしいですね。

企画展「怪々奇々」は明日18日(土)から!#担当のおすすめ

105

天正20年(1592)の聚楽第行幸の際に、秀吉の詠んだ和歌が書かれた短冊です。署名には秀吉とありますが、実は、五奉行の一人、前田玄以が代わりに書いたと伝わる短冊です。どうして秀吉が詠んだ歌を書いたのか、どんなやり取りがあったのでしょうね?企画展「書は語る」は本日まで!#担当のおすすめ

106

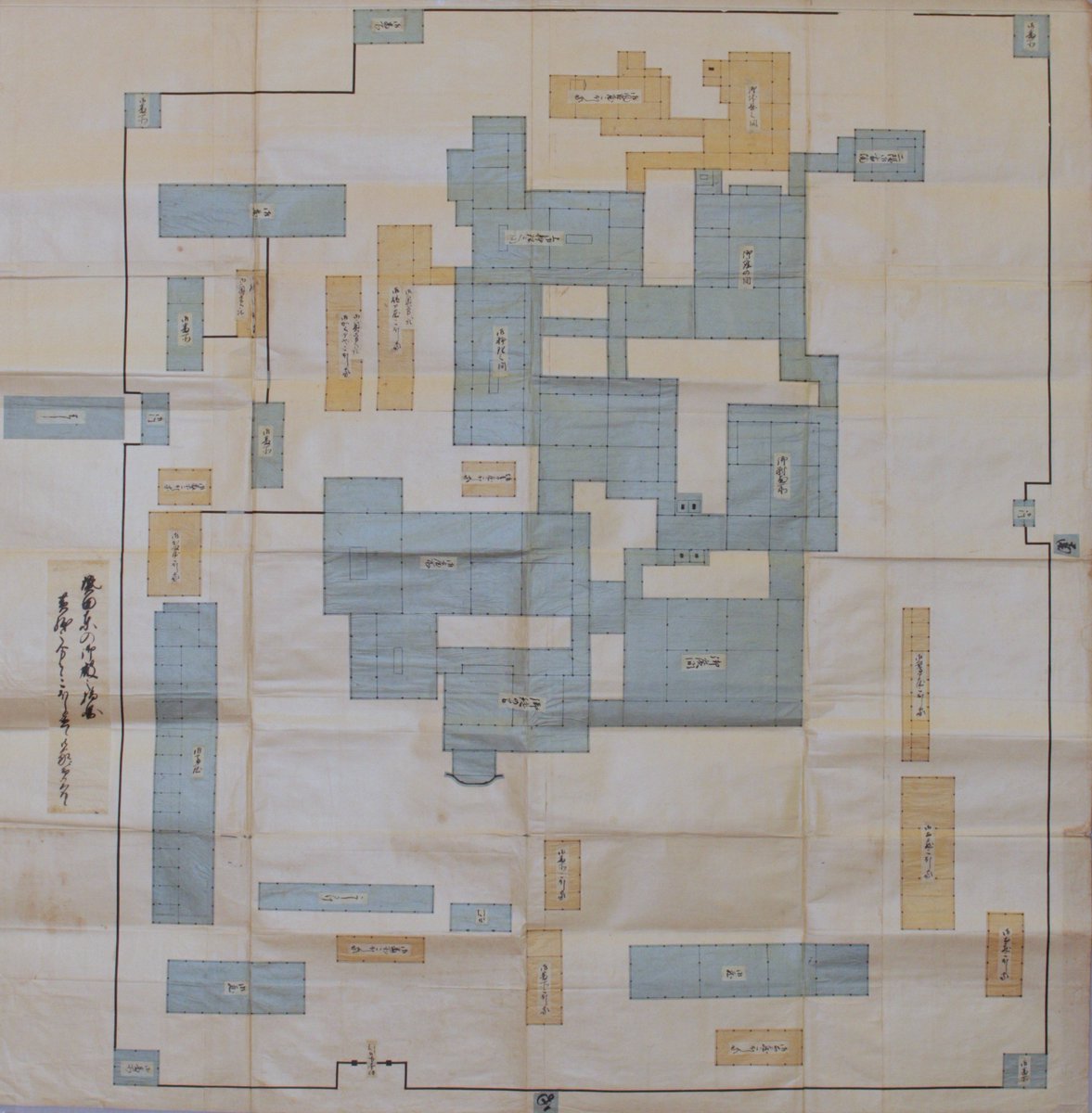

ジモトのみなさ~ん!かつて岐阜、熱田、知多横須賀に尾張徳川家の御殿があった、ってご存じでしょうか?

岐阜御殿図、熱田東御殿図、横須賀御殿図を新発見、秋季特別展「尾張藩邸物語」にて初公開しています!是非ご来館ください。#担当のおすすめ

107

室町時代の屏風と言えば…金剛寺の日月山水図!というくらい有名な屏風です。荒波と共に、青々とした山に太陽、雪山に月が対照的に配されています。金銀箔は大ぶりに切り裂かれて、ちょっと荒々しさを感じるくらい。自然の偉大さを象徴しているようです。展示は来週末まで!お早めに。#担当のおすすめ

108

写真だけでは本物の調度品かと思ってしまう、精巧なつくりの雛道具。こちらは33枚の櫛を収納する「払箱」(はらいばこ)という化粧道具のミニチュアで、高さ6cmほど。実は、お姫様が使った同じデザインの実物も揃って伝来しています。今年は展示室で2つを見比べることができますよ!#担当のおすすめ

109

110

懸子(かけご)の見込(みこみ)には、彦星と織姫の2つの星が空に輝きます。その星を角盥(つのだらい)の水面に映して見ていたなんて…ロマンチックな行事だったんですね。

今日は七夕。催涙雨の向こうにある星に想いを馳せながら、短冊に願いを込めてみるのも良いですね。

#担当のおすすめ

111

刈谷市歴史博物館で、企画展「徳川家康の遺産~徳川美術館所蔵品で綴る~」が開幕しました。

出品作品全58点(展示替えあり)は、すべて徳川家康にゆかりのある品です。

徳川美術館のエッセンスがぎゅっと凝縮されていますので、ぜひ足をお運びください。

city.kariya.lg.jp/rekihaku/tenji…

#担当のおすすめ

112

徳川美術館にはヨーロッパ由来の珍しい文物も所蔵しています。世界地図や革製品、絨毯に望遠鏡…。

江戸時代、最先端だった知識や技術は誰もが入手できるわけではありませんでした。

異国の文化や当時の人々に思いをはせつつ、展示をお楽しみください!#担当のおすすめ

tokugawa-art-museum.jp/exhibits/plann…

113

徳川美術館といえば、「初音の調度」!

初音の調度は、三代将軍家光の娘・千代姫のために作られた調度で、尾張徳川家二代光友との婚礼の時に持参しました。漆を用いた数ある作品の中でも、ずば抜けて贅沢・華麗な第一級の作品です。#担当のおすすめ

114

合戦は物語の中にも。京の姫君をさらって喰らう酒呑童子を、源頼光が討伐する「大江山絵詞」(逸翁美術館蔵、~8/18)にも、勇壮な武士たちの姿が描かれています。酒呑童子を押さえつけ、刀を振るう武士たちの動きはリアリティーがあり、いかにも力がこもっていそう!#担当のおすすめ

115

近衛家から尾張家11代斉温(なりはる)に嫁いだ福君(さちぎみ)さまが持参したお雛さまです。男雛や随身の装束には、斉温の兄にあたる12代将軍家慶(いえよし)ゆかりの裂が使用されています。人形の顔もそれぞれで違った表情をみせており、特別なお雛さまであったとわかります。#担当のおすすめ

116

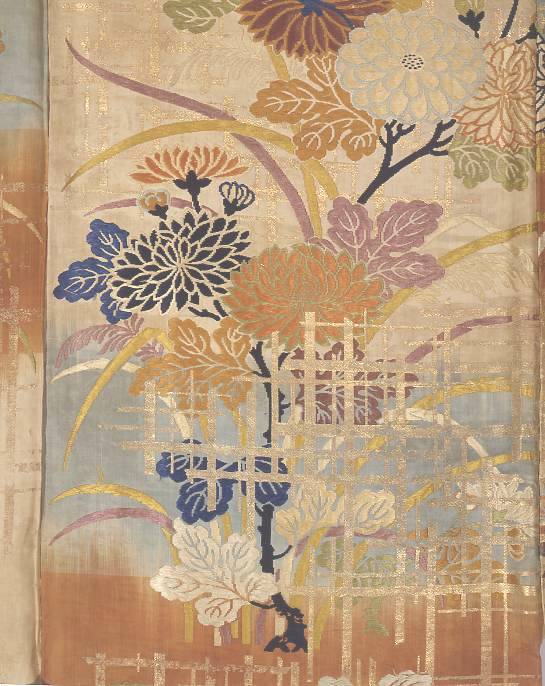

徳美アルアル!名品コレクション第4展示室では能道具・能装束をご紹介しているのですが、複製ですかとよくお尋ねがあります。

複製ではありません!保存状態が良くとても綺麗ですが、これらは江戸時代に作られた品々です。是非じっくりご覧ください。現在の展示品は9月3日まで。#担当のおすすめ

117

鼈甲は亀(タイマイ)の甲羅の加工品です。江戸時代には非常に高価で、特に黒や茶の斑がないものは女性の憧れだったとか。この簪は14代将軍家茂が、和歌をもらったお礼に正室の和宮へ贈った品です。そうそう、夫婦ってそういうの大事!それにしても飴色一色…お高いんでしょうね~。#担当のおすすめ

118

織田・徳川連合軍vs武田軍の戦を描いた長篠合戦図屏風。大規模に鉄砲を用いた史上初の戦いで、鉄砲隊の周囲に黒煙が上がる様子が表されています。また、信長、秀吉、家康ら戦国時代の英雄たちの姿もみられますよ!8月12日まで「英雄たちの戦国合戦」にて展示中(以降は複製展示)。#担当のおすすめ

119

お嫁入り費用、総額5万両…ってどのくらい?1両を10万円として換算すると、およそ50億円です。嫁入り行列のあまりの華麗さは、飢饉にあえぐ人民の生活とはかけ離れており、非難の声も挙がったとか…。福君(さちぎみ)の豪華絢爛な婚礼調度、4月9日まで一挙公開中。 #担当のおすすめ

120

武将の名前が書いてあり、どこに誰がいたのかわかります。徳川美術館所蔵の関ヶ原合戦図屏風は、黒田家のみ、家臣団にも名前が記されています。黒田家の武功を称えるために、細かく書いたとか!?

黒田家の家臣団は第3隻に登場(8/26~9/22展示)。

展示替えがあるのでお見逃しなく!#担当のおすすめ

121

「雨龍透彫刀子」の銘から「康継」が作ったことがわかります。徳川家康から「康」の字をもらい、「康継」と名乗りました。さらに、葵紋を茎(なかご)に切ることも許されました。将軍家お抱えの職人だったことがよくわかりますね。長さ16cmの小さな品ですが、じっくりご覧ください!

#担当のおすすめ

122

突然の僧の訪問を知った若い娘が、急いで化粧をしたら、顔に塗ったのは白粉でなく眉墨だった!鬼と勘違いした僧は逃げ帰り、母にも鬼と間違われ、娘は世をはかなんで仏の道に入ります。奇想天外な内容ですが、仏教への帰依を勧めるのが真の主題なんですね。掃墨物語絵巻は明日まで!#担当のおすすめ

123

本草学は古代中国の薬学であり、日本でも長らく医師が学ぶ学問でした。江戸時代にはより広く多様な動植物や鉱物を研究する学問に発展。実地調査をすることが重視され、多くの愛好家が研究に励み、研究成果は図譜としてまとめられました。「江戸の生きもの図鑑」展は7月9日まで。#担当のおすすめ

124

重要無形民俗文化財に指定されている尾張津島天王祭(愛知県津島市)は、疫病退散を願うお祭りです。お祭りに来た大人も子どもも、笑顔でとても楽しそう。

本来なら、今日と明日に開催されるはずでした…。

今年は作品を見て疫病退散を祈り、そしてお祭りのにぎわいをお楽しみください。#担当のおすすめ

125

特集展示「香の世界」では、香道具や香木を多数紹介しています。香木はバブル高騰中。それぞれの豊かな香りを想像しつつ、○百万…いや○億円の価値!?などと、つい考えてしまいますが…いやはや手が出ません!しかし、買えなくとも、徳川美術館で見られますよ!是非ご来館ください。#担当のおすすめ