76

77

78

79

80

大胆なデザインの能装束ですね。紅色をベースに、様々な色糸で九曜星を入れた菱繋(ひしつな)ぎ文、さらに大きく全体に散らされた菊花文。ほの暗い舞台上にあっても大きな菊文様はさぞ鮮やかに映えたのでしょう。#担当のおすすめ

81

印葉図(いんようず)とは魚拓の植物版で、植物に墨やインクを塗り紙に写しとる技法です。写真が使えなかった江戸時代、形や大きさはもちろん細かな葉脈まで再現される印葉図は、植物の記録に大いに役立ちました。江戸の生きもの図鑑展では様々な印葉図を展示中。御来館はお早めに!#担当のおすすめ

82

大和国では寺社に属する刀工集団が、僧兵の需要に応えて実用を重視した刀を作りました。「短刀 無銘 保昌」は鎌倉時代末期に活躍した保昌派の刀工・貞宗による一振です。柾目(まさめ)の鍛(きた)え、乱れの少ない直刃(すぐは)の刃文など、保昌貞宗の特徴が良く表れています。#担当のおすすめ

83

じっくり見比べてほしいこの2点。どちらにも徳川家の葵紋と近衛家の抱牡丹紋、菊の折枝がデザインされ、よく似た鏡台に見えますが…どちらか一方はお姫様用の通常サイズ。一方はお人形用の精巧なミニチュア、雛道具です。答え合わせはぜひ会場で!4/9まで展示公開中です。 #担当のおすすめ

84

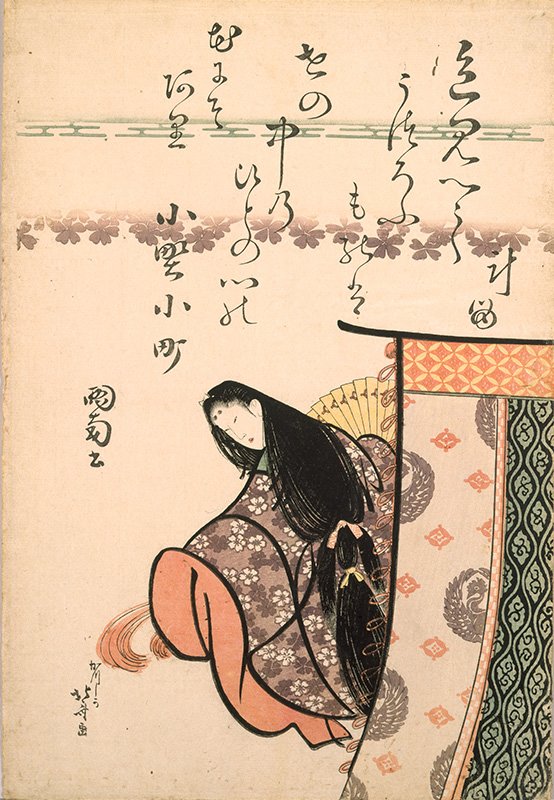

かの有名な浮世絵師・葛飾北斎は、文字絵もお手のものだったようです。こちらは小野小町(展示期間~10/8)・在原業平(10/10~)を文字で描いた作品ですが…わかりますでしょうか。うまく絵に馴染んでいるので、ちょっと難しいですよね。図解も見てじっくり読み解いてみて下さい!#担当のおすすめ

85

特集陳列「関ヶ原合戦」で展示中の甲冑です。脛当てに葵紋の透かしが入っていてカッコいい!家康の四男・松平忠吉(ただよし)が関ヶ原合戦で着用したと伝えられています。忠吉は尾張を領していましたが、若くして亡くなり、弟の義直が尾張徳川家初代としてその領地を継承したのです。#担当のおすすめ

86

鬼が来たという噂が京で流れて、京の人々は大わらわ。時を同じく京で病気が蔓延。鬼は疫病の前兆だったのでは、と言う人も。

鬼は、昔の人にとって目に見えない脅威の象徴だった!?

企画展「怪々奇々」は7月18日(土)から!

#担当のおすすめ

87

ひなトリビア~!男雛と女雛の飾り方、実は、伝統的には男雛が向かって右、女雛が左なんです(京都は今でもそうだとか)。今は逆に飾ることが多く、これは昭和天皇の即位式の時のお写真を参考に、東京の人形業界がお雛さまの飾り位置を置き換えたことから普及したと言われています。#担当のおすすめ

88

名古屋市内からもほど近い小牧山城、訪れたことのある方も多いのでは?そんな皆様へのお勧めは「小牧山城木製模型」!山頂までの記憶をたどりながら見るのも楽しいですよね。模型というと何となく昭和なイメージがありますが、実はこちらは江戸時代の模型なんです。一見の価値あり!#担当のおすすめ

89

鹿児島出身の将軍御台所(正室)篤姫様は、緑色×雀の絵柄がお好き!後期展示では、このパターンの小袖・下帯をご紹介中です。華やかだけど、色数が抑えられていてすっきりした印象です。とってもすてき!お見逃しなく!天璋院篤姫と皇女和宮展は11月5日まで!#担当のおすすめ

90

91

「白熊毛采配」の棒の先につけられている毛は、想像上の獣である白熊(はぐま)の毛と考えられていました。想像上の獣の毛をどうやって手に入れたのでしょう?本当はチベット・北インドなどにいる牛の一種「ヤク」の毛なんです…!

#担当のおすすめ

92

風鳥(ふうちょう)の別名は極楽鳥。

英語では「bird of paradise」といいます。

ヨーロッパ人は鳥の脚を落とし、はく製にして商品としたので、脚がない鳥、風に乗って生きる、地上に降りない鳥と考えられていたことに因む名前だそうです。

綺麗な名前の裏にこんな過去があったとは…。#担当のおすすめ

93

コンクリートに、ねこの肉球の跡がついていると、生乾きの時にふんじゃったんだな…と、なんだかほのぼのしますよね。

さて「珠光青磁茶碗 銘 荷葉」の周りにシャッと入った線。その名も「猫掻手(ねこがきて)」という模様です。もちろんねこが直接引っ掻いたわけではないですよ!

#担当のおすすめ

94

内裏で夜な夜な聞こえる不気味な鳴き声の主は頭が猿、体が狸、手足は虎で、尻尾が蛇の鵺(ぬえ)。

右側には怯える公家、左側には鵺を目掛け、まさに矢を射る瞬間の頼政。閃く雷光は見ている私たちにまで迫ってくるかのよう。

三枚続の画面の中の緊張感が伝わってきますね。

#担当のおすすめ

95

どの小柄(こづか)をだそうか、いろいろ見ていく中で発見したのが、そろばんの小柄です。

このそろばん玉の細かさといい、絶妙にマッチしている形といい、そろばんと小柄ってこんなに相性がよかったんですね。初めて知りました。#担当のおすすめ

96

国宝の短刀「名物 庖丁正宗」は相模国の巨頭・正宗による一振です。このように身幅の広い刀を「庖丁」と呼びます。波打つような「のたれ」の刃文は沸(に)え主体で激しく美しく輝きます。剣を透彫(すかしぼり)、鍬形(くわがた)を陰彫(かげぼり)で表した、珍しい彫刻も見どころです!#担当のおすすめ

97

五島美術館所蔵「国宝 紫式部日記絵巻」を特別公開します。普段、東京でしか見られない作品がこの秋、20年ぶりに名古屋・徳川美術館にやってきます!

お見逃しのないようお越しください。

第1・2段:11/8~11/25

第3段:11/26~12/13

tokugawa-art-museum.jp/exhibits/plann…

#担当のおすすめ

98

印籠と言えば、水戸黄門の葵紋の印籠のイメージが強いですが、大名家には家紋ばかりではなく、様々なデザインの印籠が伝わりました。

5室では1/29まで「印籠」の特集展示をしています。こちらは象牙製の印籠で、中央の牡丹や鳥には青貝や珊瑚をはめ、華やかに彩られています。#担当のおすすめ

99

慶長9年(1604)豊臣秀吉の七回忌祭礼の様子です。秀吉の建立した方広寺大仏殿や、秀吉を祀る豊国神社の周辺が舞台で、生き生きと描写された人々からは今にも喧噪が聞こえてきそう。人気の筍男に加え、今年は天狗男も探してみて!岩佐又兵衛筆「豊国祭礼図屏風」は9月3日まで。#担当のおすすめ

100

刀剣鑑賞のポイントその3は「刃文(はもん)」!白っぽく見えている部分です。上下左右に視点を変えながら観察すると、刃文の縁取り「刃縁(はぶち)」が輝いて見える角度が発見できるはず(撮影は難しい…!)。刃文が直線に近かったり、波打つようだったり、作者によって様々なんですって。#担当のおすすめ