477

古典絵画にみる明暗構成の例。同じ建物に雲の落ち影を落とし、舞台のようなドラマチックさを演出。明るい面には暗い面、暗い面には明るい面が接するようパズルしています。

#背景美術

478

陰影をつけるときは、3種類のエリアを意識すると、立体感や質感が出ます。

#背景美術

479

窓を描くときは、ポイントである窓の周囲の色に注意しましょう。

#背景美術

480

川岸を描くときのコツ

#背景美術

481

光の強さを出すには、それと対比する暗いトーンが必要です。

#背景美術

482

紅葉の色の作り方。光側、影側の光の色を決めたのちに、葉の色を重ねます。

#背景美術

483

石畳の情報量を上げたい時は、無理に汚れを足したりするのでなく、部分的に固有色を変えると良いです。

#背景美術

484

【フラクタルスタンプ】全体の形の縮小版が、部分を構成しているものに使えます。

#背景美術

485

葉の配置は全体的なリズムでとらえましょう。

#背景美術

486

フレアに頼る前に、光源の照り返しをしっかり描きましょう。

#背景美術

487

画面外からの光の影響を描く時、空間が広がった感じがします。

#背景美術

488

光芒を描く時は、背景と一番明るい光色の間に、鮮やかな色のエリアをつくります。

#背景美術

489

ハイライトでものの稜線を感じさせることができれば、面の陰影も省略できます。

#背景美術

490

こちらの背景画を、明るい・中間・暗いの3つのトーンに分類すると、ものの輪郭を見えやすくするように配置されているのが分かります。

#背景美術 許可済

491

空間を表現する=位置関係を観客に認識させる、ということです。

そのためには、ものの重なりが分かるように、輪郭線を交差させたり、明るい面と暗い面を隣り合わせたりします。

#背景美術 許可済

492

493

部分の形が、全体の形のミニチュア版で構成されているモチーフに使えます。

#背景美術

494

光源を描くときは、光源の周りの色に注意しましょう。

#背景美術

495

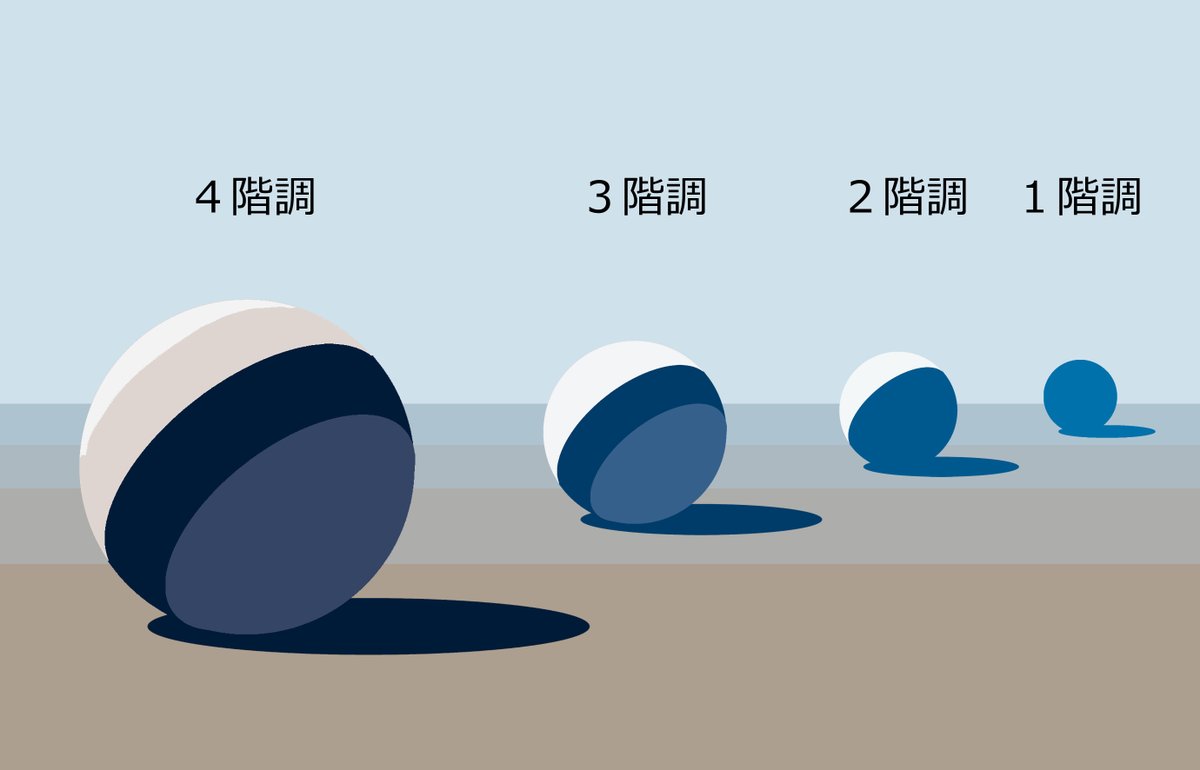

【階調差による遠近法】遠くほど明暗の階調を少なくすることで、遠近感を表現できます。

#背景美術

496

樹の回り込みを描くには、コケなどのパーツを幹に巻くように配置するのがコツです。

#背景美術

497

床のテクスチャを2D的な変形で貼りこむ時は、奥行き方向に伸びないよう注意が必要です。

#背景美術

498

【夕方の色の作り方】

直射光側と影側で、別々に色調整するのがコツです。

#背景美術

499

落ち影は、地面の形状を伝える機能もあります。

#背景美術

500

【夜の色の作り方】

影側のほうに固有色を残し、光側の青みを強調します。

したがって、影のほうが青みである昼の風景に青を重ねただけでは、夜色になりません。

#背景美術