82

84

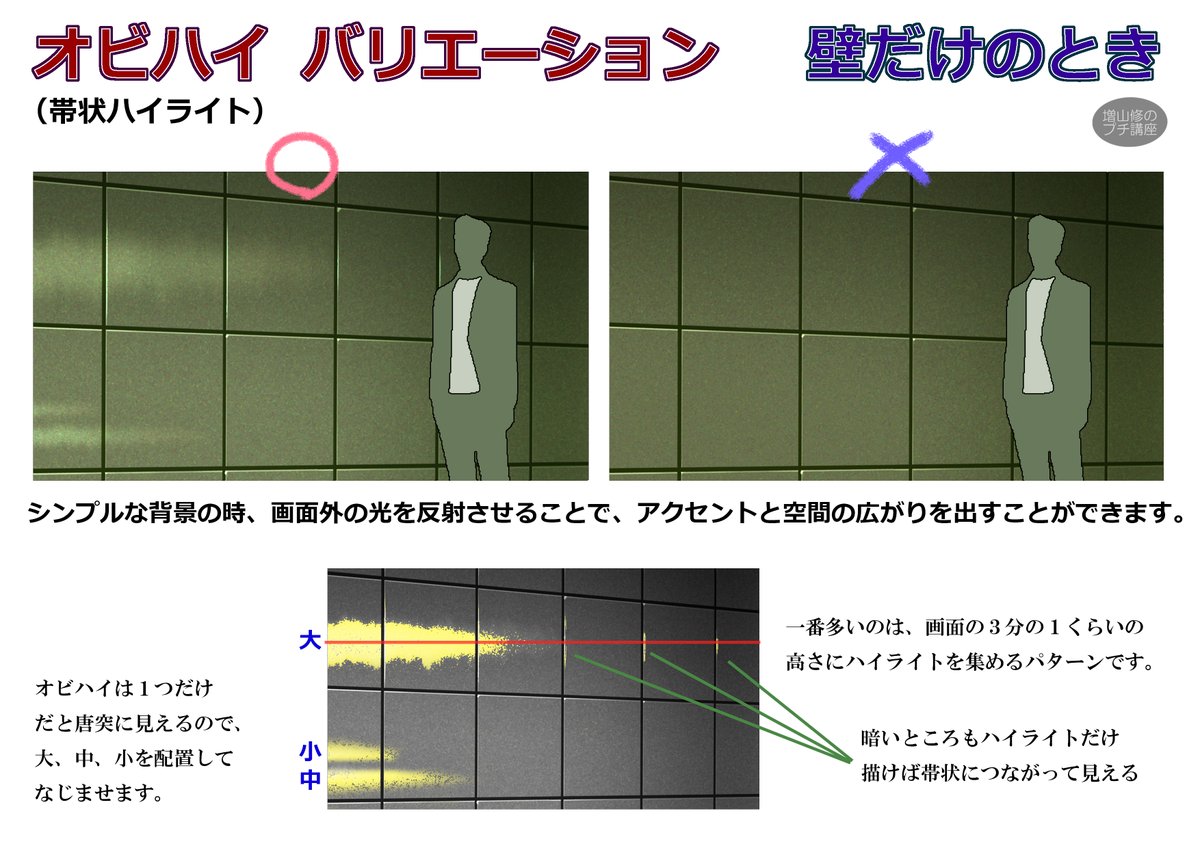

【失敗しにくい草の描き方】

草の細部も全体も一気に描けるようになろうとすると大変です。まずは全体的なバランスをとることに集中して、その後に細部の問題に取り組むほうが挫折せずに上達できます。

#backgroundart

#背景美術

#howtodraw

#描き方

87

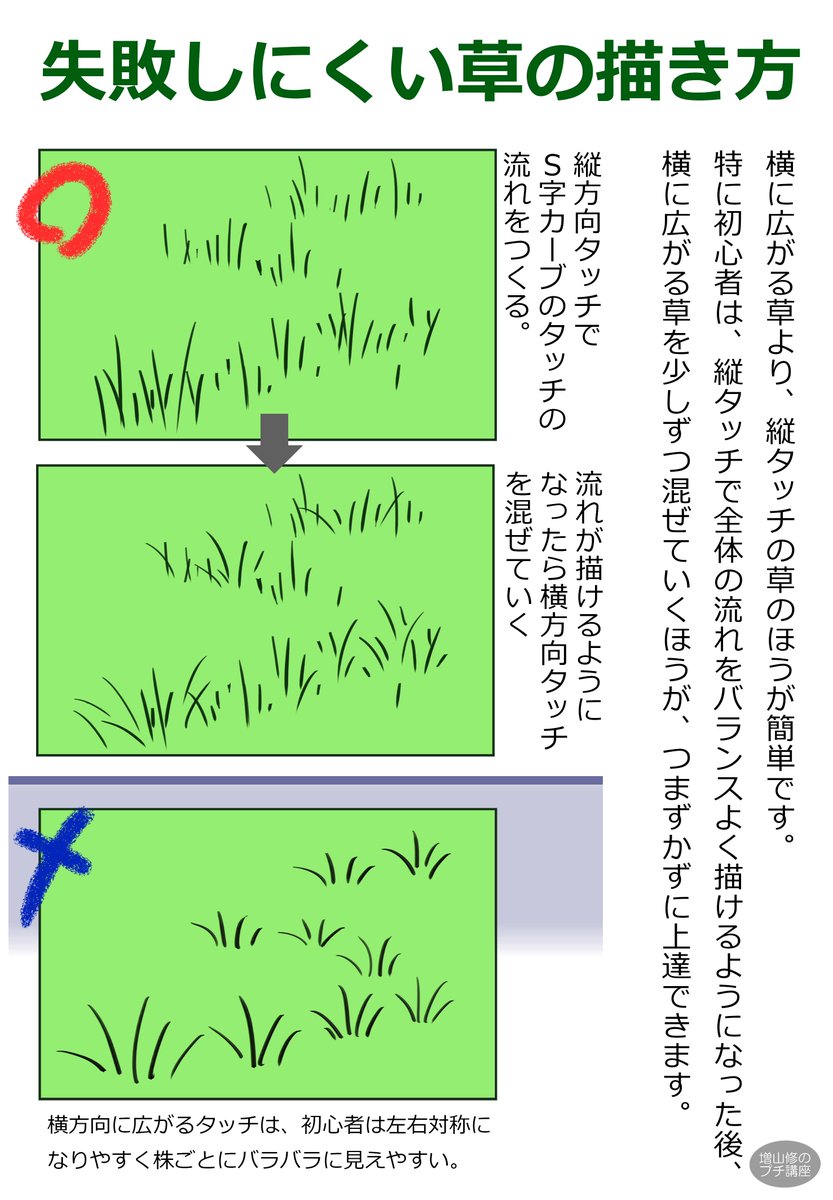

『カドダケハイライト』を使えるようになりましょう♪

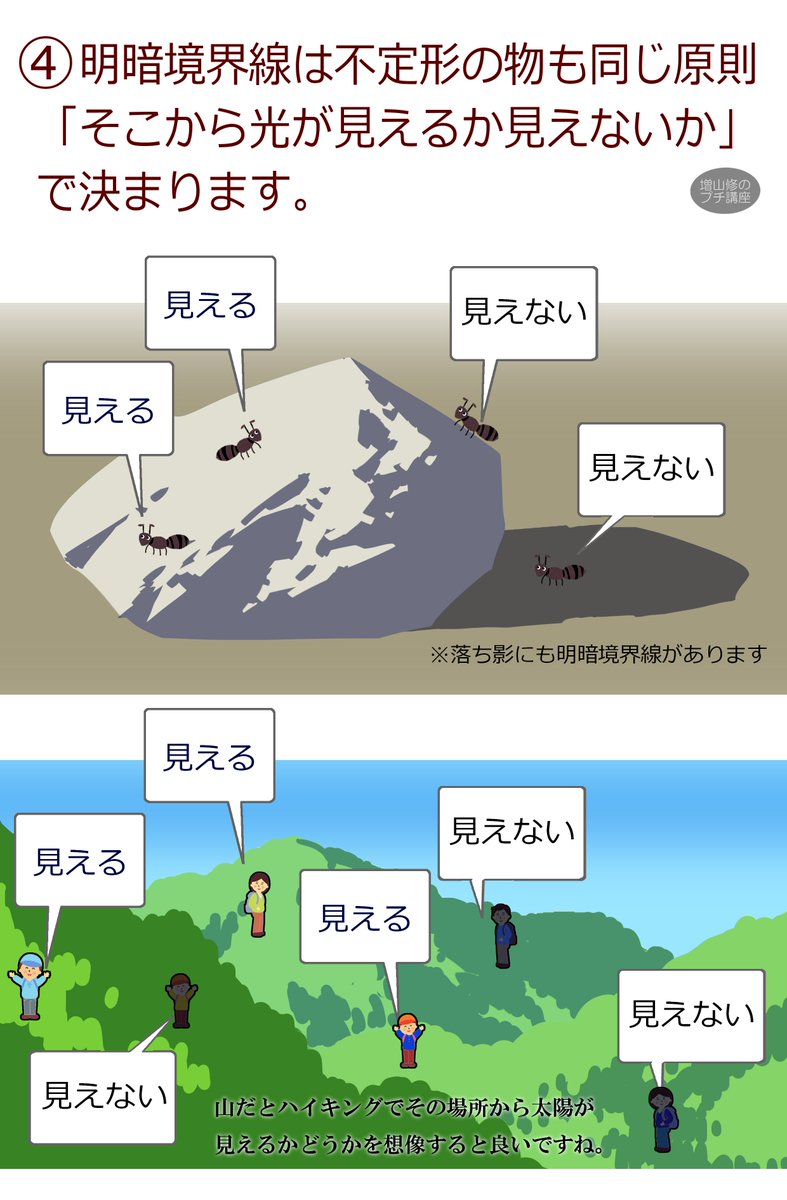

立体感は、面の塗分けがされているかどうかでなく、輪郭と稜線を認識させることで生まれます。一昨日投稿した絵で8月15日の投稿の法則を説明。

#背景美術 #描き方 #backgroundart #howtodraw

88

91

Making of Chain (2015) #描き方 pixiv.net/member_illust.…

95

97

98

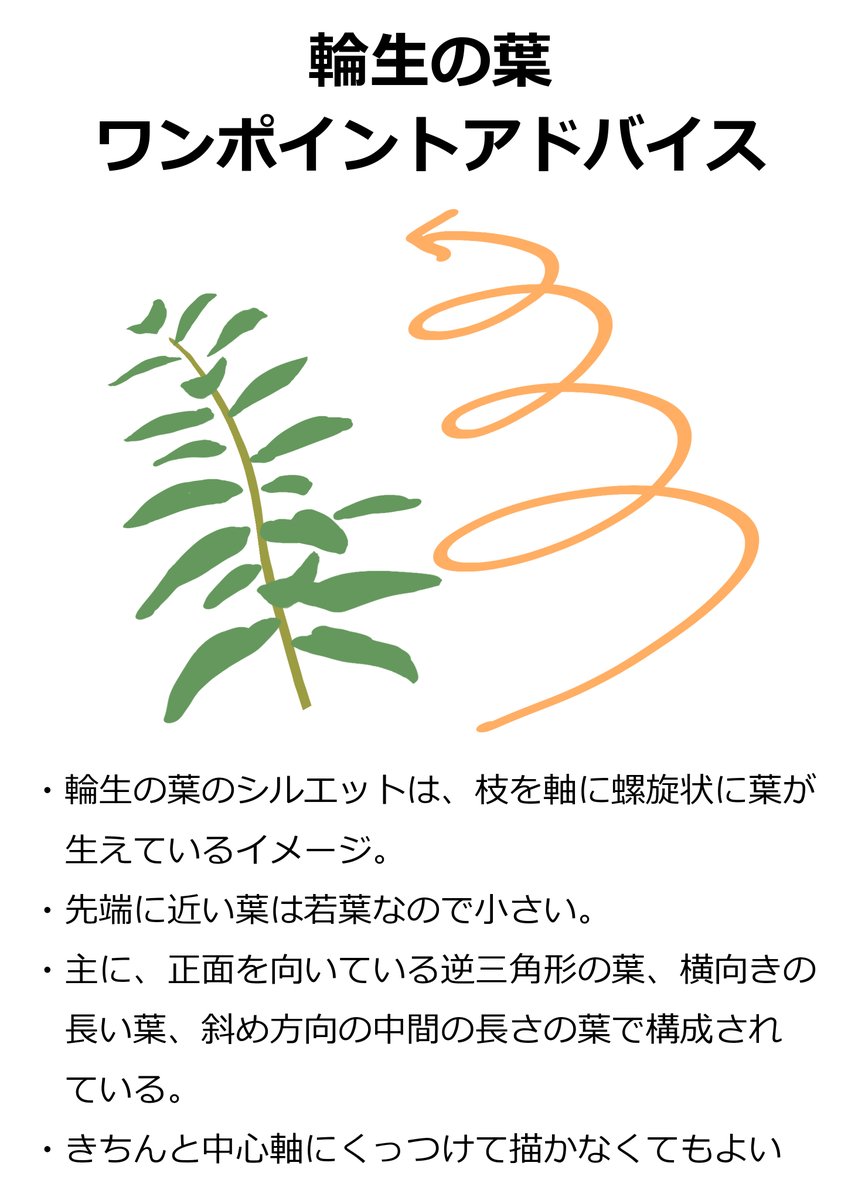

輪生の葉のポイント

#描き方 背景美術

100