1

【#ぶんかつブログ 更新!】東京、京都、奈良、九州の4つの国立博物館の所蔵品を横断的に検索できるサービス「#ColBase」がリニューアルしました!より使いやすく進化した機能を、デジタル資源担当からご紹介します。

#おうちミュージアム #エア博物館

cpcp.nich.go.jp/modules/rblog/…

2

#キュレーターバトル の放送にあわせて #ナゾすぎる #ヘンな生きもの をご紹介。戦国時代の医学書『 #針聞書 』から、病気の原因になるゆる〜い「腹の虫」。 #九州国立博物館 の所蔵です。出典 #ColBase (colbase.nich.go.jp)

3

4

画像は #江戸時代 後期、為昆三之介という人物の模写による『鼷鼠喰印図』。落款にある「守信」というのは、#狩野探幽 の実名だそうです。

落款をネズミがかじっている、なんだか #ナゾすぎる 作品。#ColBase #キュレーターバトル

5

7

8

9

10

細長い家屋に脚が生えた生物にも見える画像の正体は、土製の棺「陶棺」です。#古墳時代 に作られました。

12本の脚は、棺を焼き上げる際に形が崩れないよう、空気を抜くために取り付けられたようです。

#コレどうなってるの ?と思わずにはいられない形態の棺です。#ColBase #キュレーターバトル

11

躍動感あふれるこの像の名前は『伽藍神立像』。#鎌倉時代 に作られました。

本来の姿は釘と木槌を持った姿で、修行を怠る人を懲らしめるために走り回る神様だそうです。

一目見ると #コレどうなってるの ?と作品に込められた意味も気になってくる像です。#ColBase #奈良国立博物館 #キュレーターバトル

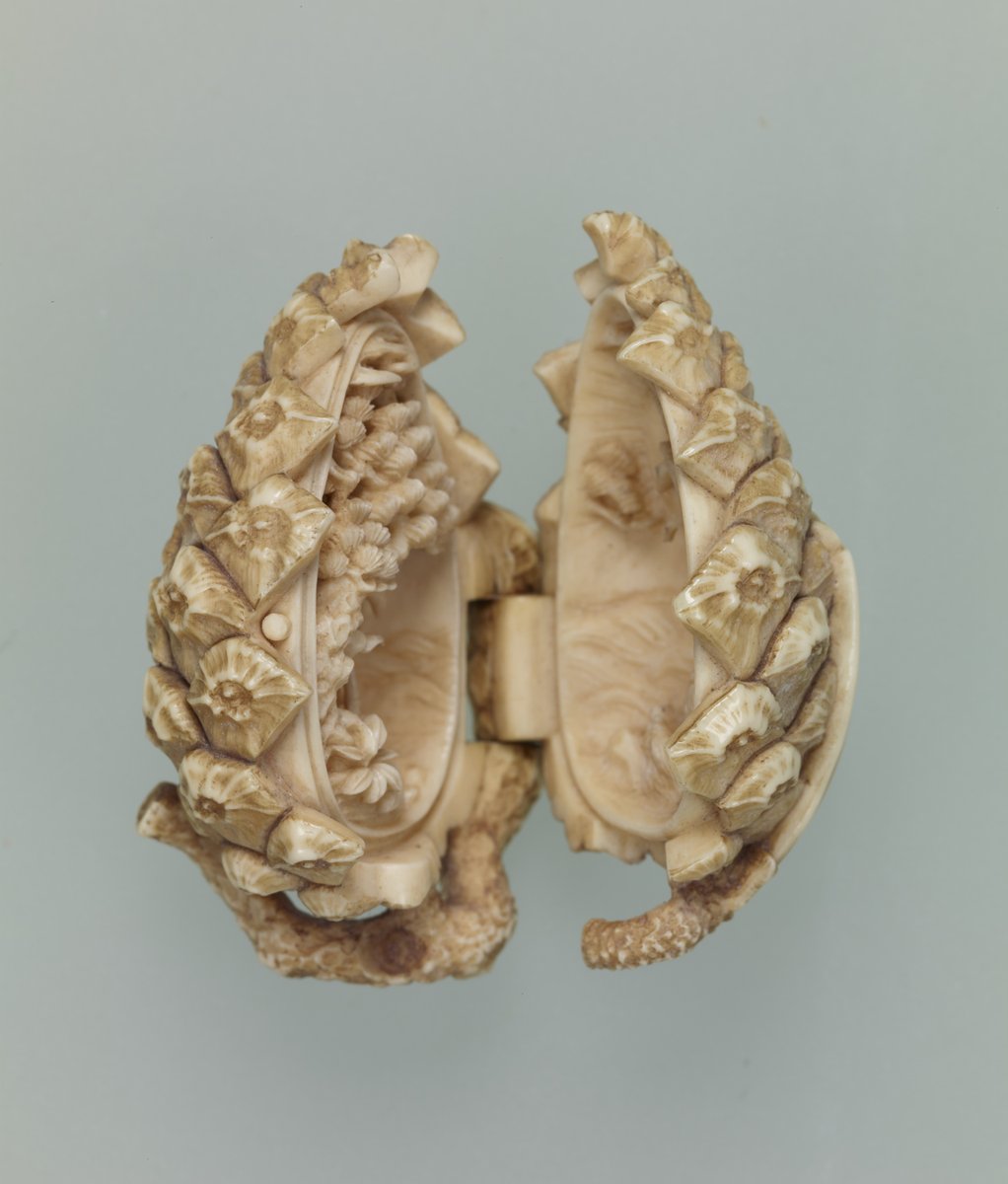

12

松ぼっくりの根付‥と思ったら、なんと中には更に根付の世界が広がっている #コレどうなってるの !? な作品です。高さ4.2cm、明治時代に作られました。

#松 の精が登場する『高砂』(たかさご)という #能 がモチーフの根付と思われます。#ColBase #キュレーターバトル

13

14

#亀 の甲羅の裏側に文字が!?と思いきや、実はこれ『亀香炉』という #香炉 なんです。

江戸時代に作られたとみられ、飴釉が施されています。

あまりにもリアルな造りに #コレどうなってるの ?と唸ってしまう香炉です。#ColBase #キュレーターバトル #陶磁器

15

16

17

18

19

20

21

江戸時代、ひな壇に金魚鉢を飾る風習があったことから、3月3日は #金魚の日 とされているそうです。

金魚の日にちなみ #歌川国芳 の『金魚づくし・さらいとんび』をご紹介します。描かれたのは、とんびに油揚げをさらわれてしまった金魚たち。#ColBase #金魚

jpsearch.go.jp/item/cobas-539…

22

23

今週の #どうする家康 では京都の豪商 #茶屋四郎次郎 が初登場。それにちなみ、茶屋四郎次郎が創案したという「茶屋染」のうちの一つ「茶屋辻」の文様の着物をご紹介します。

茶屋辻は四季折々の草花や風景を、藍染で染めたデザイン。武家の女性が夏に着用しました。#ColBase

jpsearch.go.jp/item/cobas-878…

24

4月18日は #お香の日。595(推古3)年の4月、淡路島に沈香(じんこう)が漂着したことが『日本書紀』に記されていることなどから制定されたそう。

お香の日にちなみ、本日はお香に関する作品などをご紹介します。

こちらは飛鳥時代から奈良時代のものとされる沈水香。#ColBase

jpsearch.go.jp/item/cobas-117…

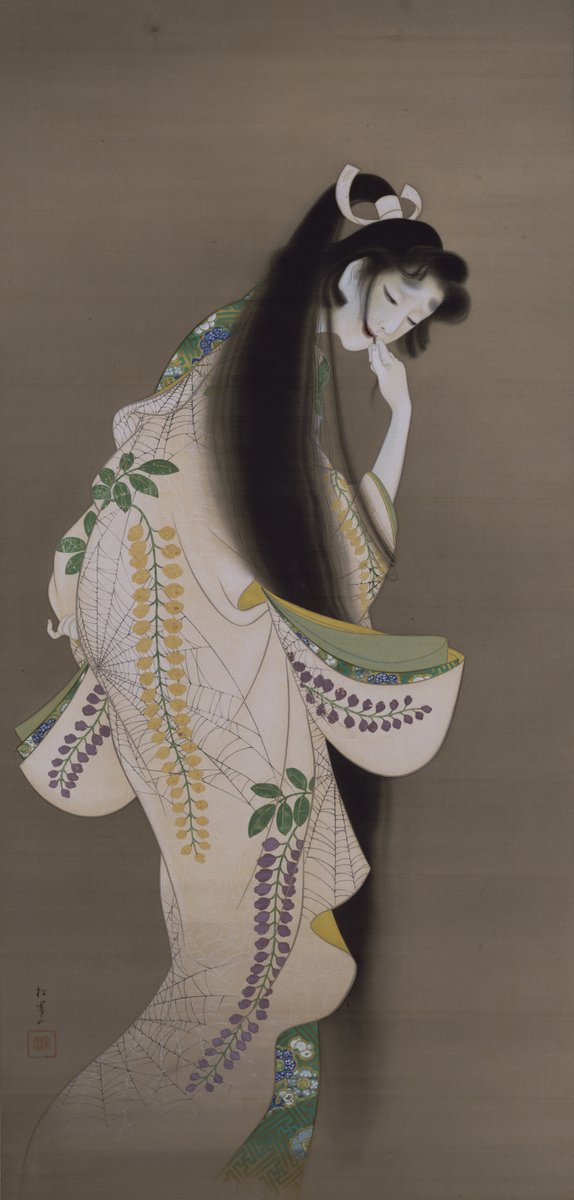

25

こちらは #上村松園 が描いた『焔』。#源氏物語 に登場する、嫉妬に狂う六条御息所(ろくじょうのみやすんどころ)の生霊がモチーフです。打掛けに描かれた藤にからむ蜘蛛の巣の柄からは、六条御息所の怨念を感じます。

松園がスランプの頃に描かれた、異色の作品。#ColBase

jpsearch.go.jp/item/cobas-476…