276

277

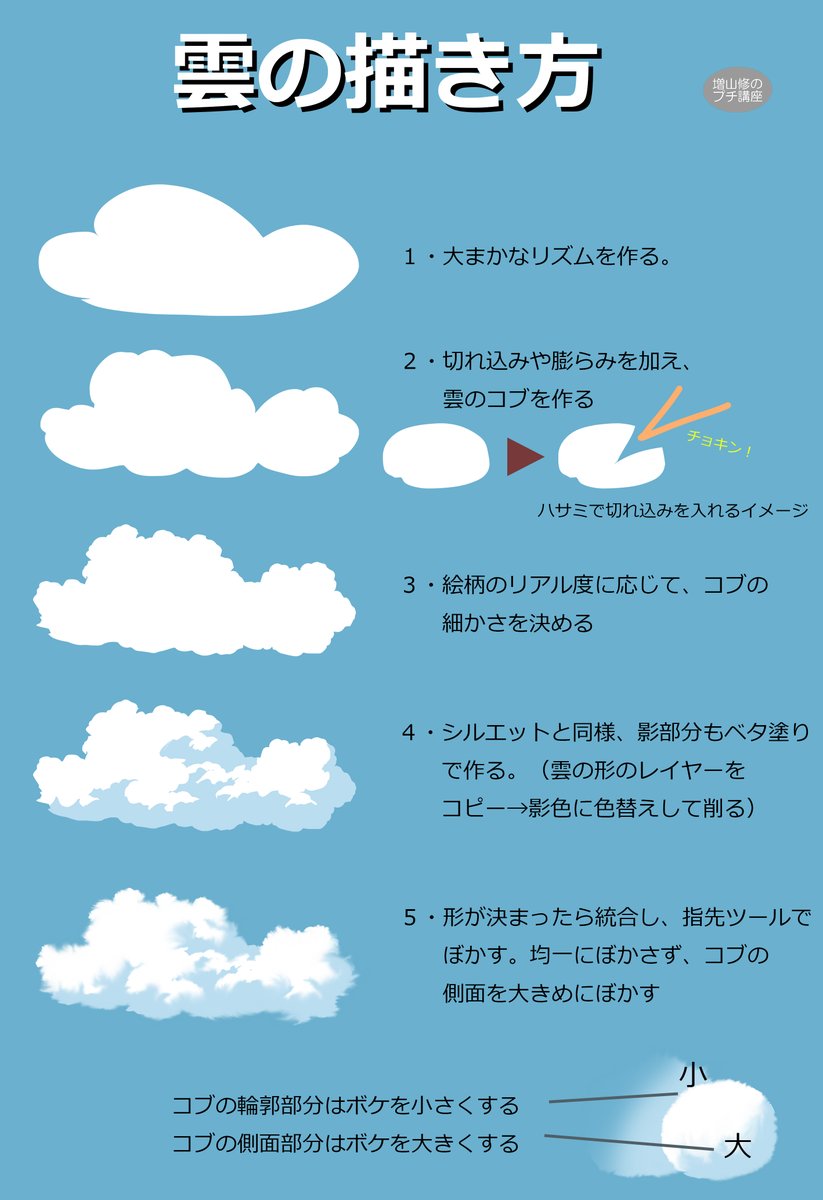

雲を描く時、いきなりブラシで描かずに、シルエットや配置を吟味してからぼかすと、失敗が少なくなります。

#背景美術

278

落ち影の光と影の境目には、鮮やかな色の層が見えます。オレンジ系~赤系~ピンク系の範囲を使うことが多いです。

#背景美術 許可済

279

入射光の末端は赤みがかった色にしています。落ち影の、影と光の境目に見られる色と同じです。

#背景美術 許可済

280

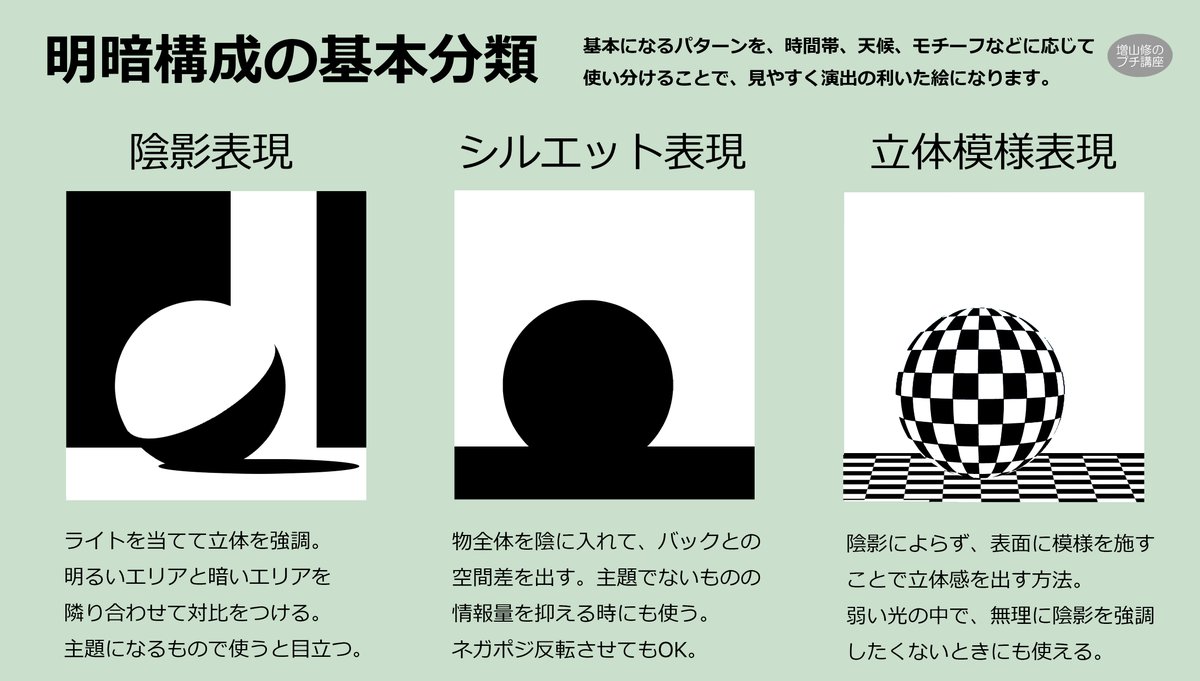

このような「構成」が出来ていないと、色やタッチを加えても効果は限定的です。

#背景美術

281

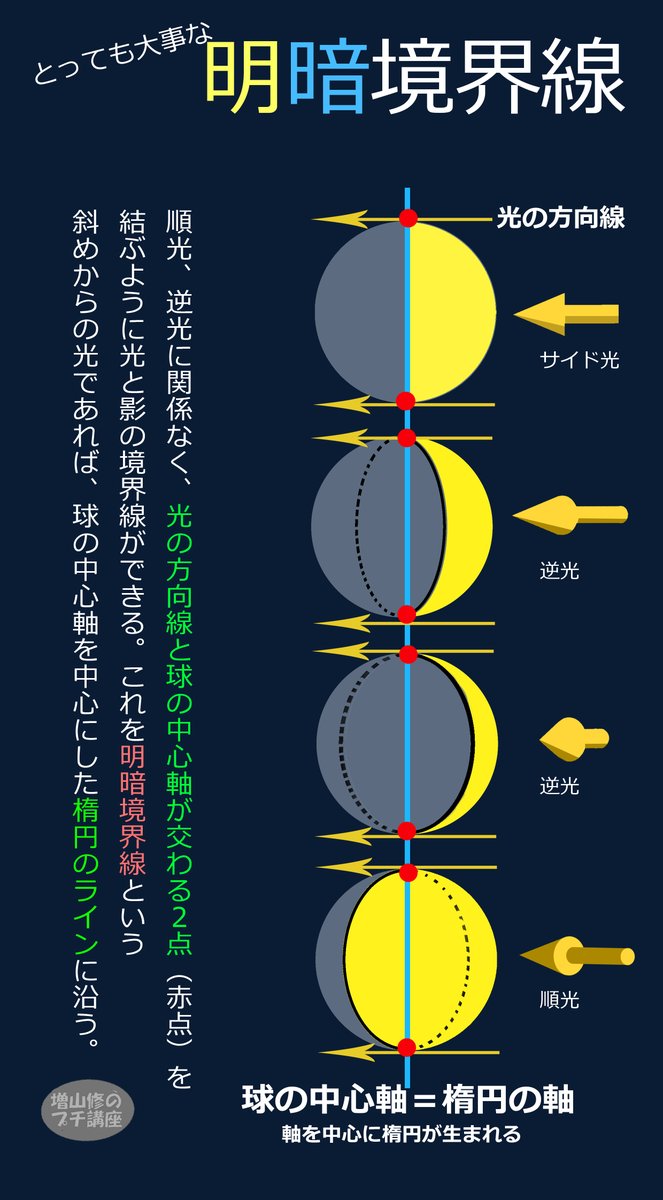

5階調でも明暗境界線を間違わなければ、リアルな表現ができます。

風景内のモチーフを距離ごとに大まかに分けて、何段階で描く場所なのかを明確にして描きましょう。

#背景美術

282

球体に斜めから光が当たった時、内側の楕円のライン上に明暗の境界が現れます。

#背景美術

283

ラフボードを描くとき、キャラクターの位置から光を設計することもあります。

ここでは周囲を暗く囲うようにして、中央に視線が集中するようにしています。

#背景美術 許可済

284

石畳やレンガや瓦など、小さいパーツが集まっている面の情報量を上げたい時、無理やり「汚れ」を描き足してしまいがちです。

しかしそれより先に、ベース色と固有色の違うパーツを4分の1程度配置してみましょう。簡単に情報量を上げられます。

#背景美術 許可済

285

ベースの色は違っても、同じブルーブラックを重ねるとそれぞれの影色になります。

#背景美術

286

ものの陰影を、真っ暗な空間からスタートして考えると、影にも色があることがイメージしやすいです。

#背景美術

287

雲と崖だけのシンプルな構図ですが、片方の崖を影中にして雲に落ち影を付けることで、明るい→暗い→明るい という色面の変化が生まれます。

#背景美術 許可済

288

配置を考えるときは、明暗の対比、水平と垂直の対比、暖色と寒色の対比などを組み合わせます。

#背景美術 許可済 【Background Art staff's work:Made in Abyss】

289

【色価】秋色で影色の変化を見てみましょう

#背景美術

290

夜の風景を描くとき、空や遠くを真っ暗にしてしまう人がいます。

太陽の光が月の光に変わっただけですので、基本的には昼と同じように考えましょう。

すなわち(照明が当たらなければ)空より建物のほうが暗く、空気遠近によって遠くが淡くなります。

#背景美術 許可済

291

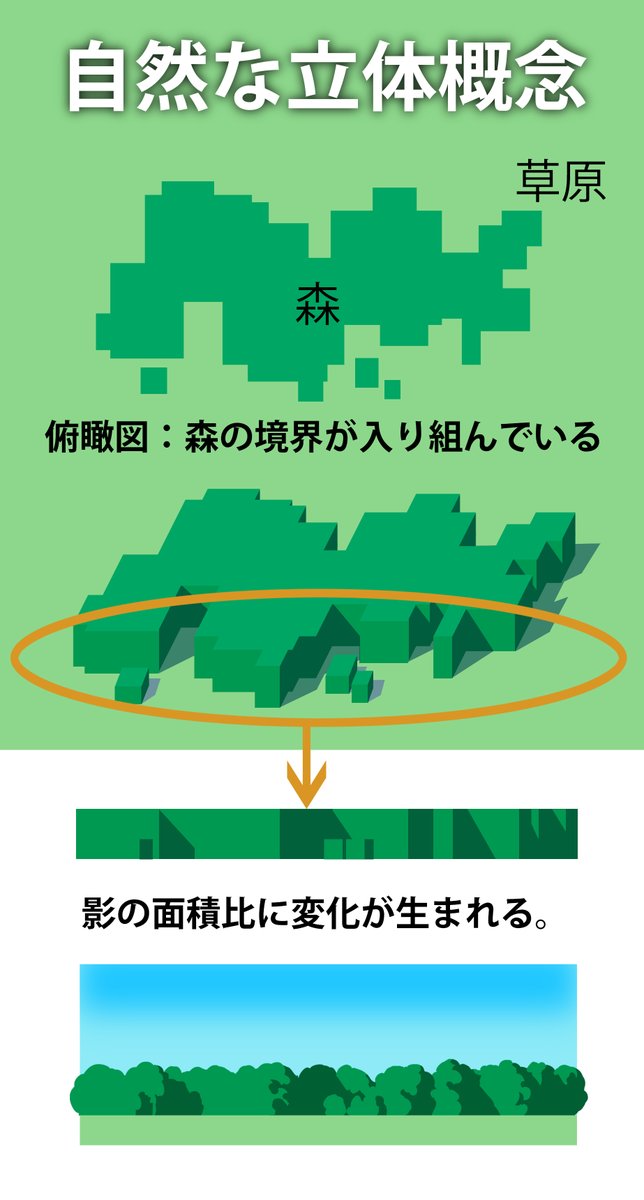

俯瞰は距離感が出にくいアングルですが、落ち影によって「遠近を意味づける」ことができます。

#背景美術 許可済

292

画面内に光源があると、そこに接する部分も光の影響で色が変化して見えます。(光の回折)ここではふちにピンク系を使っています。

#背景美術 許可済

293

色の意味。大抵の場合、1から順に必要に応じて階調を増やしていきます。

#背景美術

294

光芒の作り方と、その応用例

#背景美術 許可済

295

【光の回折】

光源や明るい空に接する影面は、光が干渉して色が変わります。

明度をほとんど上げることなく、色相と彩度を調整するのがコツです。またその際、輪郭をぼかす必要はありません。

#背景美術

296

立体感や距離感を出すための工夫

#背景美術 許可済

297

298

【固有色の差による面表現】

白い石や漆喰部分を黄色で表示したもの。レンガや石組みを描くときに、はっきり固有色の違うパーツや汚れなどを入れることで、面の違いを出すことができます。その場合、光側と影側にまたがるように配置することがポイントです。

#背景美術 許可済

299

室内 ラフボード

調度品は、明暗を無理に面分けするのでなく、角のハイライトを強調することで面を描け、また艶も出せます。

#背景美術 許可済

300

遠近表現 遠景は2階調にして情報量を少なくしています。

#背景美術 許可済