1

2

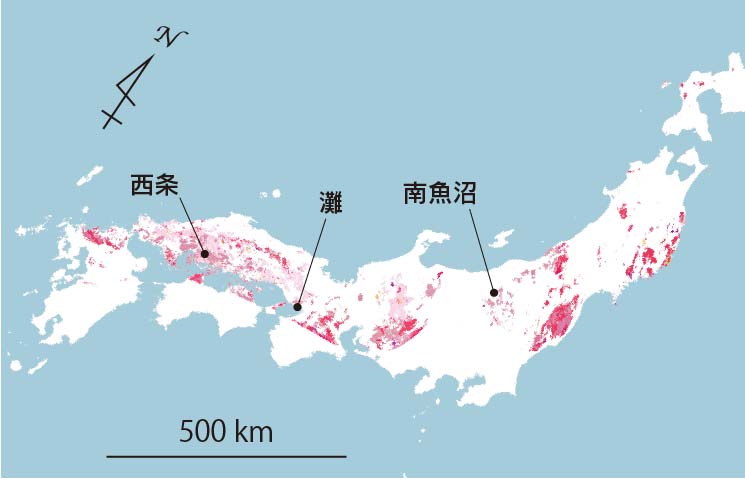

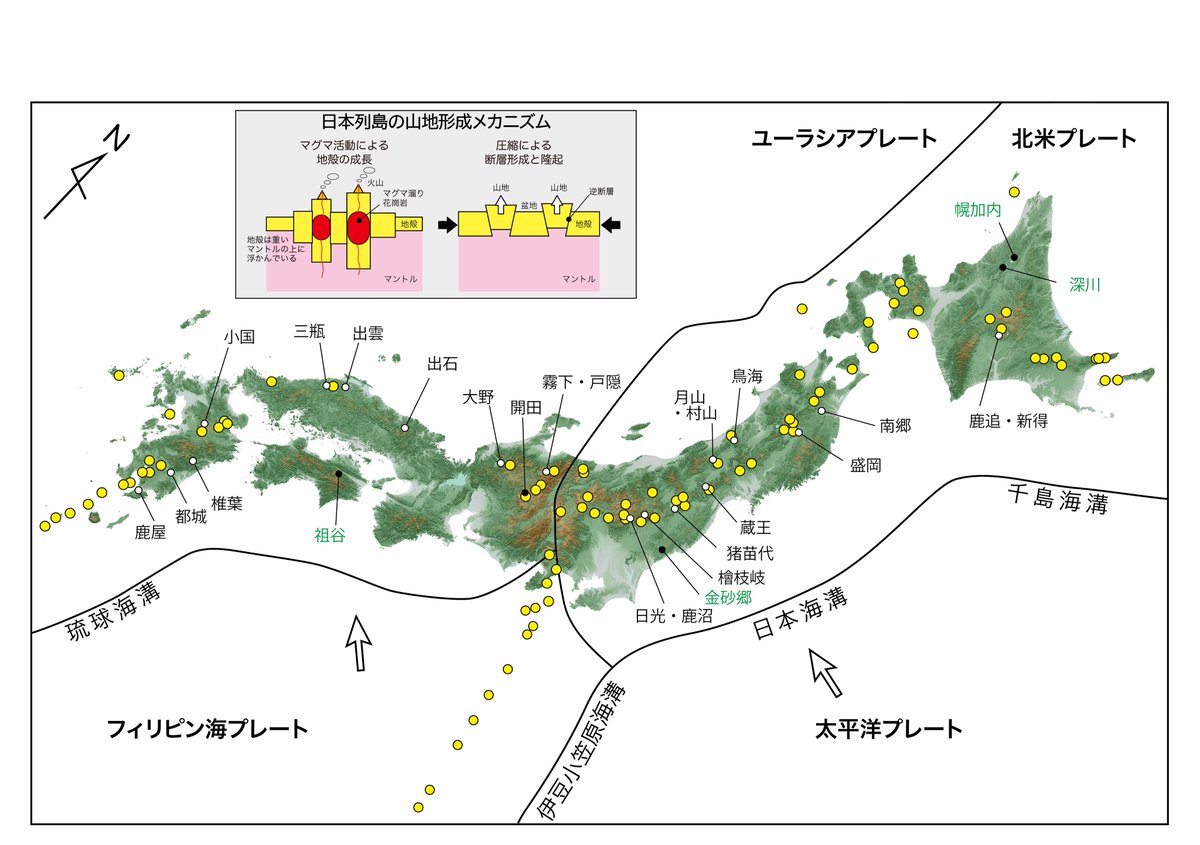

麹菌が快適に澱粉糖化作用を行うには鉄分が禁忌。酒造りには可能な限り鉄を含まない水が必須。3大酒どころを見ると、いずれも背後には約1億年前に形成された花崗岩類分布。この岩石、鉄はほとんど含まず、リンやカリウム(麹や酵母にとってはサプリ)に富む。この伏流水が酒造水に。#美食地質学

3

4

5

硬水軟水の成因:フランスでは大河がゆっくり平野を流れて石灰質地盤中のCa+Mgを溶かすので硬水に。一方山国日本では急流で溶かす暇がなく軟水となる。ただし、平野が広がる関東やサンゴ礁の石灰岩が多い沖縄は硬水系。和食には不向きだが、酵母発酵が進むので関東では力強い醤油が誕生。#美食地質学

6

サンゴ礁由来の硬水系沖縄では、昆布の旨味は抽出しにくい。だから琉球そばの出汁は豚骨と鰹節ベースが多い。獣肉の臭み成分(タンパク質)と水のCa, Mgが結合した「アク」を取ればすっきりした旨味が出る。軟水文化の関西うどんと対照的。おいしいものを食べたいという人間の情熱に脱帽!#美食地質学

7

「日本人」が唯一経験した超巨大噴火が、7300年前に九州南方沖、現在の薩摩硫黄島付近で起きた「鬼界アカホヤ噴火」。火砕流は海上を渡り南九州へ到達、火山灰は関東まで及んだ。南九州で発達した先進的な縄文文化は壊滅した。一説にはこの超巨大噴火が天岩戸神話を生んだとも言われる。#美食地質学

8

#美食地質学 が新書として出版されました。日本特有の食材や料理、和食は日本列島からの恩恵に感謝し、あるいは試練と闘いながら、変動帯の民が作り上げてきたものです。だから、これらの変動現象や人々の営みに思いを馳せながらいただくと、より味わい深くなると思います。よろしければどうぞ。

9

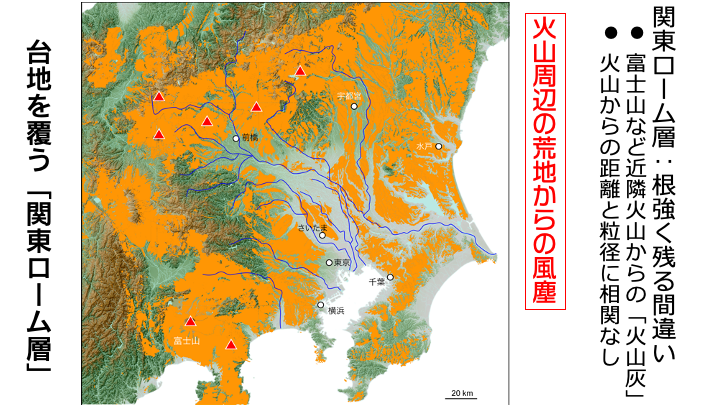

関東ローム層はリンを固定するためススキやササしか育たない。これが腐食すると有機物の多い「黒ボク」に。一見腐葉土的だがやはりリンを供給できず不毛地帯に。リン系肥料で土地改良が行われ、今やローム・黒ボク地帯は野菜生産量全国の4分の1、落花生は7割強を占める一大畑作地帯に。#美食地質学

10

11

12

13

14

超巨大噴火はここ7300年間起きておらず、火山災害とは認識されていない。だから対策も考えられたこともない。しかしその被害や危険値の大きさ(↓)をみると、切迫性の高い災害として考えるべき。起きたらどうしようもないやろ、と諦めるのは簡単だが、国も民族も消滅しかねないのですよ。#美食地質学

15

16

17

18

19

20

21

22

23

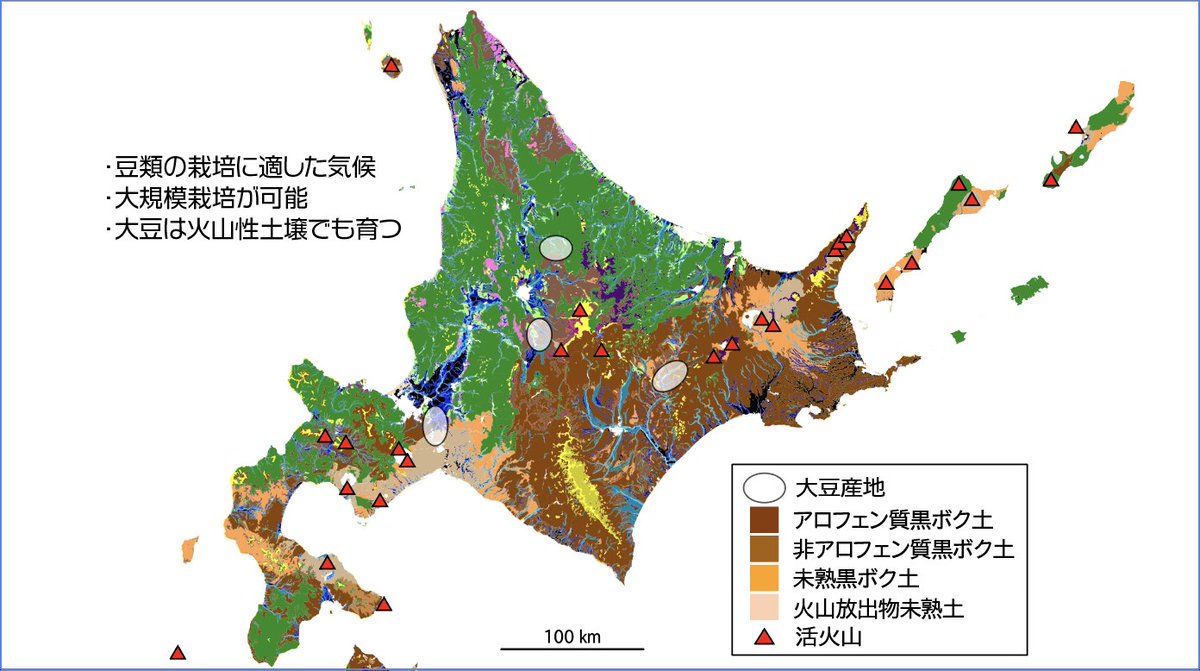

国内大豆の3割を生産する北海道。冷涼な気候と平坦な丘陵地で大規模栽培が可能。火山が密集し火山性土壌が広がるので一般的には作物に必須のリンを固定し耕作には不向き。一方で大豆は比較的このような土壌でも育つ。主要産地は火砕流や火山灰が覆う丘陵地。豆腐や醤油は火山の恩恵。#美食地質学

24

みなさんの関心が高かった「蕎麦と火山」の関係。140字ではあまりに短いので、Yahoo個人ニュースに公開しました。よろしければご覧ください。#美食地質学 #蕎麦 #火山 #黒ボク土

news.yahoo.co.jp/byline/tatsumi…

25

アナゴの産卵地はなんと「九州パラオ海嶺」の沖ノ鳥島海域。2500万年前の火山列島の1つ。親は産卵のために来た道を戻らずに、海底山脈に沿って南下。塩分濃度を頼りにこの島に集結、逢瀬するらしい。ロマンティック!こんな大移動をするアナゴ。いただくときは心して味わいましょうね!#美食地質学