1

2

和食の出汁は昆布・かつお、一方フレンチは肉が要。これは水が原因。日本の軟水は昆布の旨味を引き出し、フランスなど大陸の硬水のCa+Mgは獣臭さ(タンパク質)と結合して灰汁を作る。軟水では灰汁が少なく獣臭が取りきれず、硬水では昆布の表面に上記成分の幕ができて旨味を抽出できない。#美食地質学

3

硬水軟水の成因:フランスでは大河がゆっくり平野を流れて石灰質地盤中のCa+Mgを溶かすので硬水に。一方山国日本では急流で溶かす暇がなく軟水となる。ただし、平野が広がる関東やサンゴ礁の石灰岩が多い沖縄は硬水系。和食には不向きだが、酵母発酵が進むので関東では力強い醤油が誕生。#美食地質学

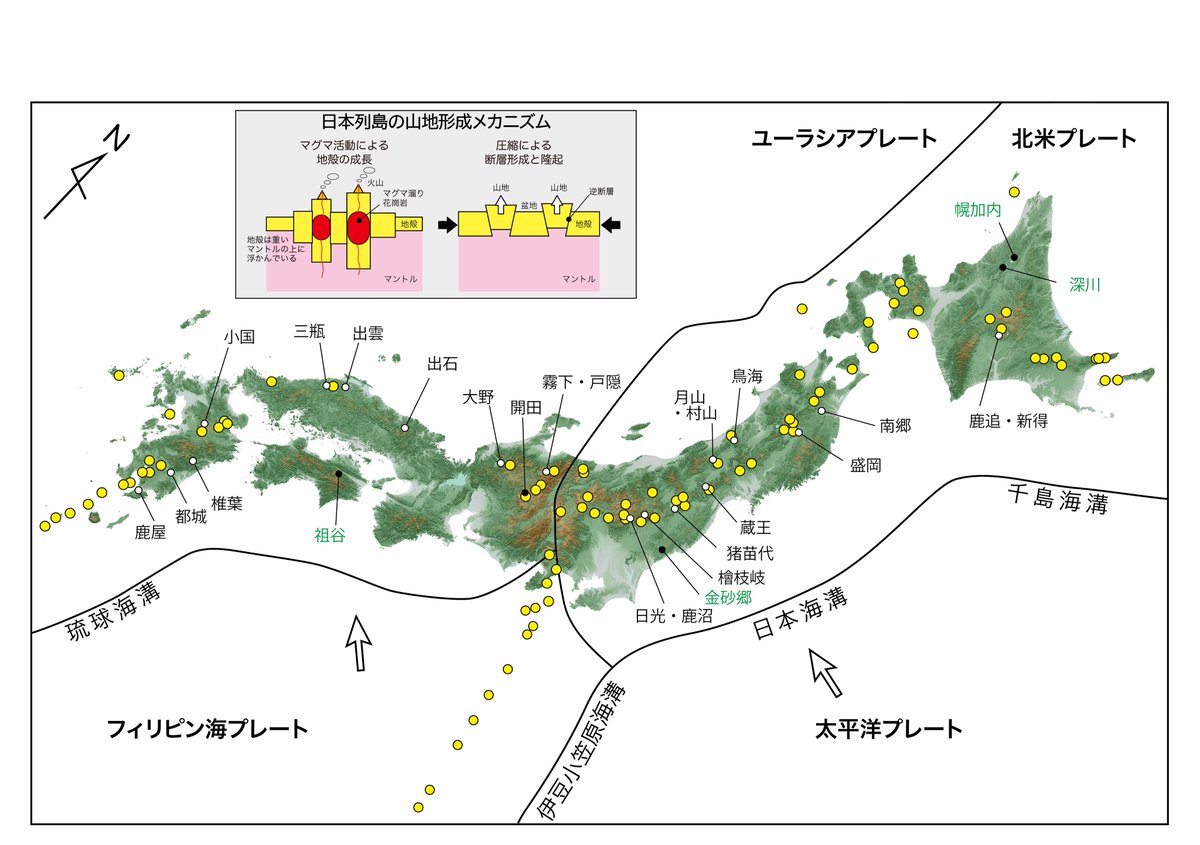

4

ソバの生育には冷涼な気候と水はけの良い土壌が必須。また痩せた土地でもOK。これらの特性を持たすのは火山地帯。涼しい北海道や他の要因で高地のソバ産地もあるが、多くの所は火山の近隣。火山体が高いだけでなく、過去数百万年間の活動で地下に残された軽い岩石が隆起して山地を形成。#美食地質学

5

富山湾には日本海拡大に伴う「断裂」が入り込むので、栄養分豊富な深層水が流れ込み、背後の立山連峰から続く斜面で急速に上昇。また真水の立山湧水も上昇を加速。この上昇流に乗って、海面まで上昇して産卵するホタルイカのメスを捕獲する。だから富山湾物は他地域より圧倒的に立派。#美食地質学

6

麹菌が快適に澱粉糖化作用を行うには鉄分が禁忌。酒造りには可能な限り鉄を含まない水が必須。3大酒どころを見ると、いずれも背後には約1億年前に形成された花崗岩類分布。この岩石、鉄はほとんど含まず、リンやカリウム(麹や酵母にとってはサプリ)に富む。この伏流水が酒造水に。#美食地質学

7

日本一の酒どころ灘五郷。「男酒」と呼ばれる力強さはお江戸の老舗蕎麦屋御用達。その秘密は酵母を活性化させ発酵を進める中硬水の「宮水」。六甲山系花崗岩地帯からの鉄分を含まない伏流水が、Ca, Mgが主成分の貝殻を多く含む地層を通って湧き出す。軟水の国にあって特徴的な酒造水に。#美食地質学

8

日本一広大な関東平野を悠々と流れる利根川水系、土中のミネラル分(Ca,Mg)を溶かし込む。この中硬水は昆布出汁を取るには不向きだが、酵母を活性化し力強い濃口醤油を生んだ。軟水関西では薄口醤油。私見だが関東醤油文化の最高傑作は、味わい深い蕎麦つゆと内湾東京湾穴子煮のツメ添え。#美食地質学

9

関東ローム層はリンを固定するためススキやササしか育たない。これが腐食すると有機物の多い「黒ボク」に。一見腐葉土的だがやはりリンを供給できず不毛地帯に。リン系肥料で土地改良が行われ、今やローム・黒ボク地帯は野菜生産量全国の4分の1、落花生は7割強を占める一大畑作地帯に。#美食地質学

10

サンゴ礁由来の硬水系沖縄では、昆布の旨味は抽出しにくい。だから琉球そばの出汁は豚骨と鰹節ベースが多い。獣肉の臭み成分(タンパク質)と水のCa, Mgが結合した「アク」を取ればすっきりした旨味が出る。軟水文化の関西うどんと対照的。おいしいものを食べたいという人間の情熱に脱帽!#美食地質学

11

「日本人」が唯一経験した超巨大噴火が、7300年前に九州南方沖、現在の薩摩硫黄島付近で起きた「鬼界アカホヤ噴火」。火砕流は海上を渡り南九州へ到達、火山灰は関東まで及んだ。南九州で発達した先進的な縄文文化は壊滅した。一説にはこの超巨大噴火が天岩戸神話を生んだとも言われる。#美食地質学

12

超巨大噴火の頻発地帯は九州。他地域なら大丈夫だろう、なんて高を括っていませんか?超巨大噴火が起きると、降灰は広い範囲におよびます(↓)。約90万年前の猪牟田アズキ噴火では、関西で数十cm、関東でも20cm程降り積もりました。今これが起きたらインフラ完全停止でほぼ日本喪失です。#美食地質学

13

超巨大噴火はここ7300年間起きておらず、火山災害とは認識されていない。だから対策も考えられたこともない。しかしその被害や危険値の大きさ(↓)をみると、切迫性の高い災害として考えるべき。起きたらどうしようもないやろ、と諦めるのは簡単だが、国も民族も消滅しかねないのですよ。#美食地質学

14

海の幸に関係深い「潮の満ち干」。この問題は結構難しく、ノーベル賞受賞者も間違った。一般的理解は(a)や(b)。気象庁の見解は(c)。いずれも「満月新月の南中時が引潮」を説明できない。正解は(d)。月の引力、月・地球回転の遠心力、それに海水の強制振動の合わせ技。詳しくはまたいずれ。#美食地質学

15

瀬戸内海の栄養塩濃度低下と漁獲量減少の見事な相関。また魚は餌の減少で痩せ細った。水はキレイになったが貧栄養化が進み「豊かな海」ではなくなった。兵庫県では下水処理場排水基準を緩和し、ため池からの放水などの試みを始めた。そして昨夏、蛸がちょっと戻ってきた。これぞSDGs!#美食地質学

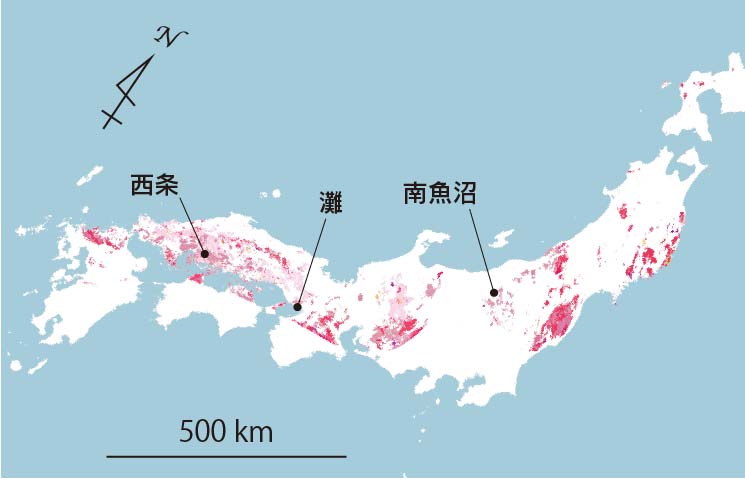

16

アナゴの産卵地はなんと「九州パラオ海嶺」の沖ノ鳥島海域。2500万年前の火山列島の1つ。親は産卵のために来た道を戻らずに、海底山脈に沿って南下。塩分濃度を頼りにこの島に集結、逢瀬するらしい。ロマンティック!こんな大移動をするアナゴ。いただくときは心して味わいましょうね!#美食地質学

17

駿河湾は水深が2500mを超え、日本でダントツに深い湾。湾底〜伊豆半島は松本〜北アルプスよりも急勾配の地形を作る。深海(>200m)が陸のすぐ近くまで広がるので、深海魚類がすぐ獲れる。この湾が日本一深い理由は、トラフ(海溝)が入り込み、ほぼ富士山の下を抜けて相模湾へ抜けるから。#美食地質学

18

現代醤油発祥地、和歌山県湯浅。鎌倉時代に覚心が宋から金山寺味噌と溜醤油を由良興国寺へ持ち帰る。近隣の湯浅の方が水質が良く醤油製造が盛んに。醤油には鉄分を嫌う麹菌の活躍が必須。由良は付加体混在岩で鉄分多い玄武岩も点在。一方湯浅は砂泥互層が後背地。地質が湯浅醤油を育んだ。#美食地質学

19

和歌山人が湯浅から伝えたと言われる銚子醤油。野田と共に関東濃口醤油の主産地。関東平野をゆっくり流れる利根川水系の水はCa, Mgを溶かし込んだ硬水系。酵母による発酵を促進し濃厚な色と香りを育む。昆布ではなく鰹など節出汁と濃口醤油(+みりん)で江戸の絶品蕎麦つゆを生み出した。#美食地質学

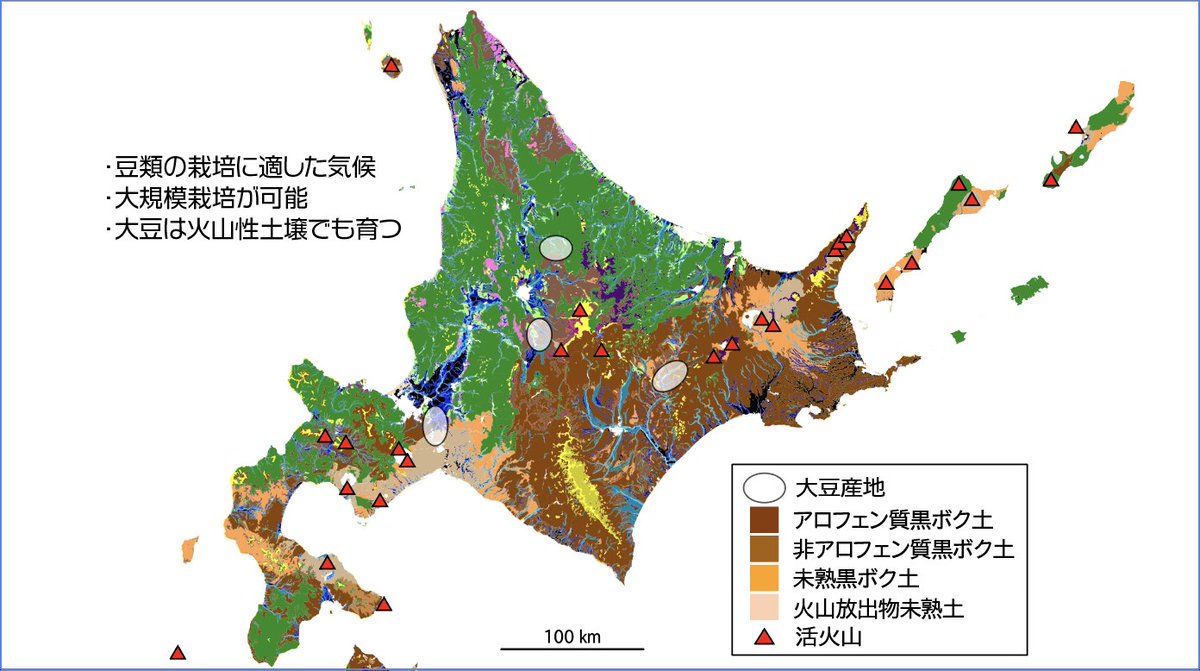

20

国内大豆の3割を生産する北海道。冷涼な気候と平坦な丘陵地で大規模栽培が可能。火山が密集し火山性土壌が広がるので一般的には作物に必須のリンを固定し耕作には不向き。一方で大豆は比較的このような土壌でも育つ。主要産地は火砕流や火山灰が覆う丘陵地。豆腐や醤油は火山の恩恵。#美食地質学

21

日本列島で過去12万年間に11回の超巨大噴火が発生。北海道と九州に集中する。発生確率は低いが破局的な被害をもたらす可能性がある。現状のままでは最悪の場合、日本という国家、日本人という民族は壊滅的打撃を受ける。超巨大噴火を自然災害として認識して、対応を考えることが必要。#美食地質学

22

23

24

25