27

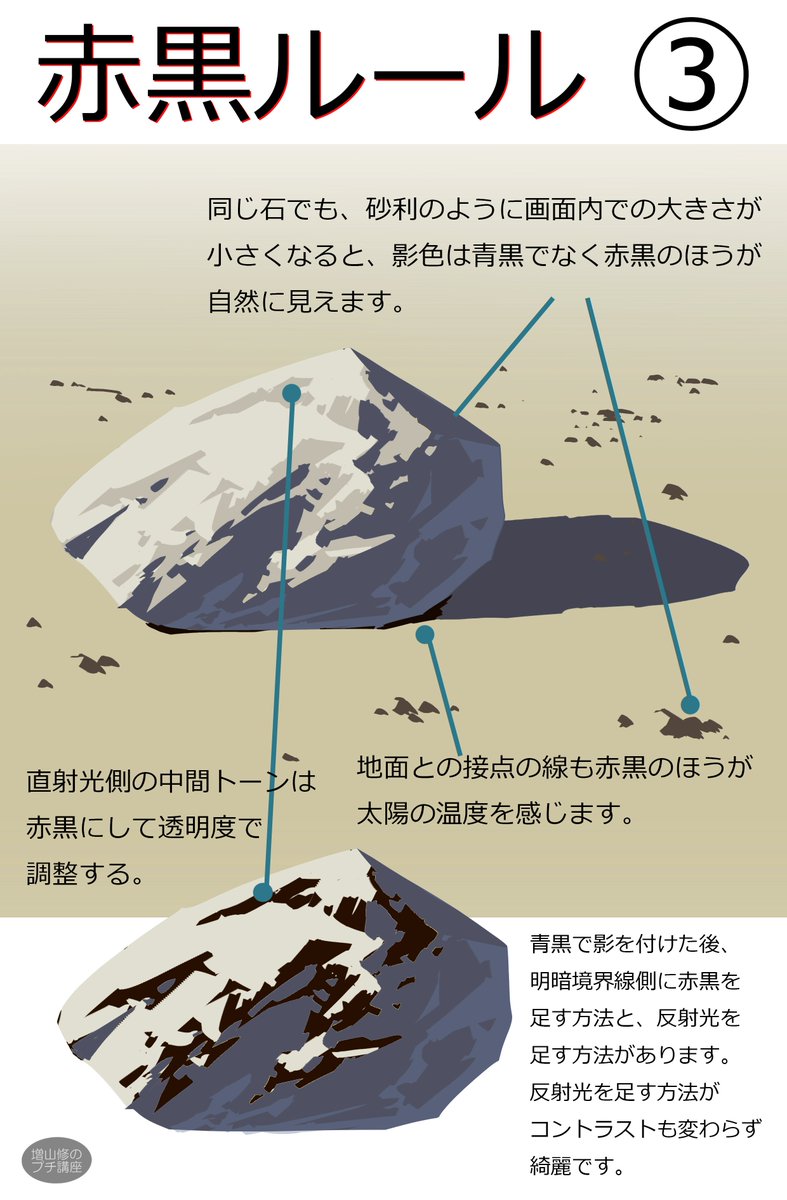

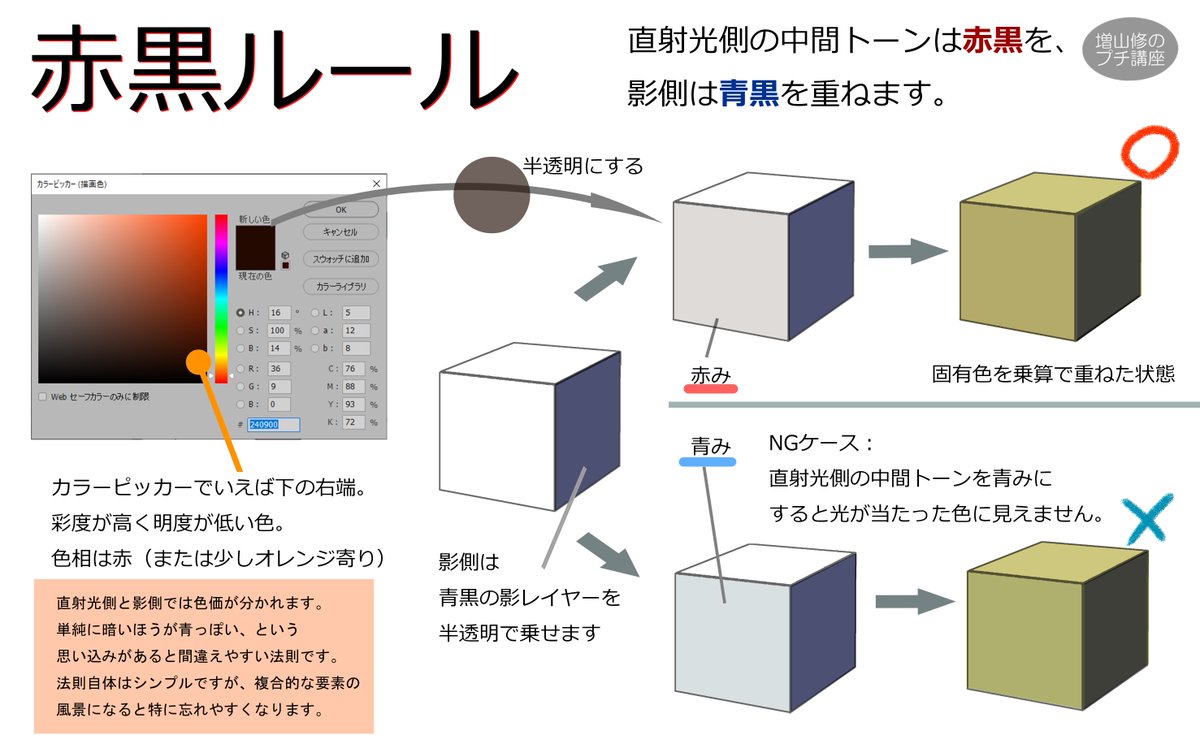

赤黒ルール④

赤黒は溝や汚れにも使えます。

暗いほうが青い、という思い込みがあると影中の溝も青黒くしがちです。しかし実際は反射光のほうが青いので、暗い溝や穴は反対に赤みに見えます。

#howtodraw

#backgroundart

#描き方

#背景美術

28

29

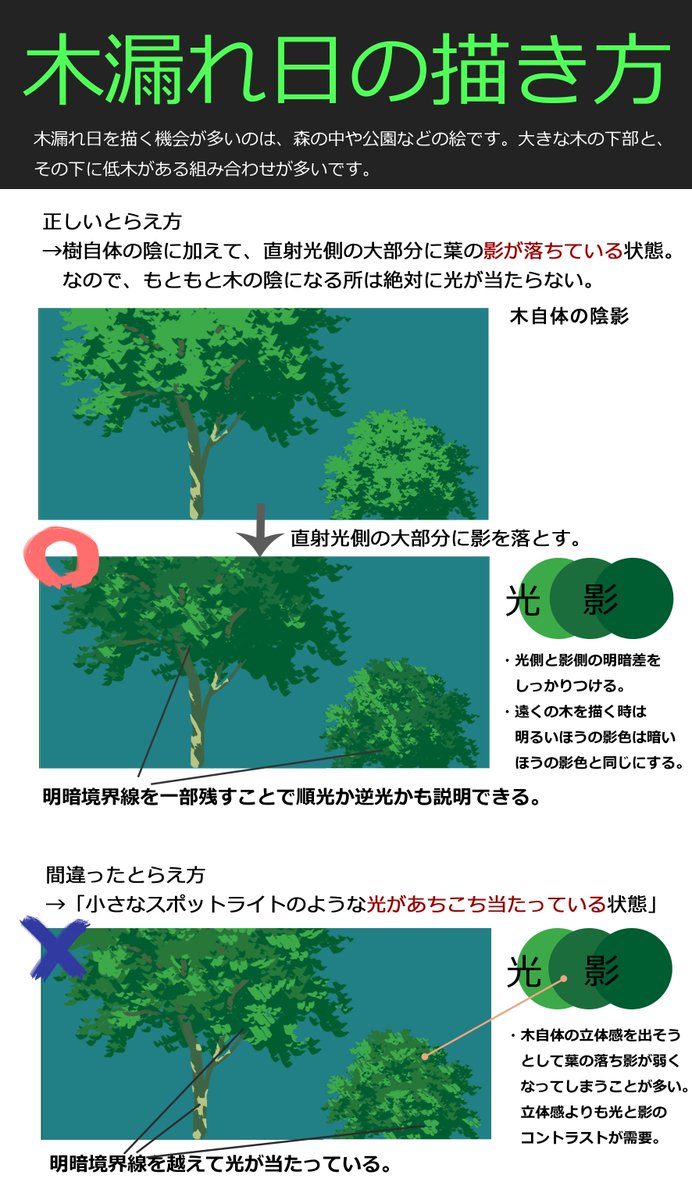

木漏れ日の描き方

いくつかポイントがありますが、まずは光が当たる範囲について説明。「木漏れ日」という、光をイメージする言葉に引っ張られて、無秩序に光を入れてはいけません。

光でなく、葉の影が落ちたもの、という認識を持ちましょう。

#描き方

#背景美術

#howtodraw

#backgroundart

31

33

34

35

36

37

39

41

44

48

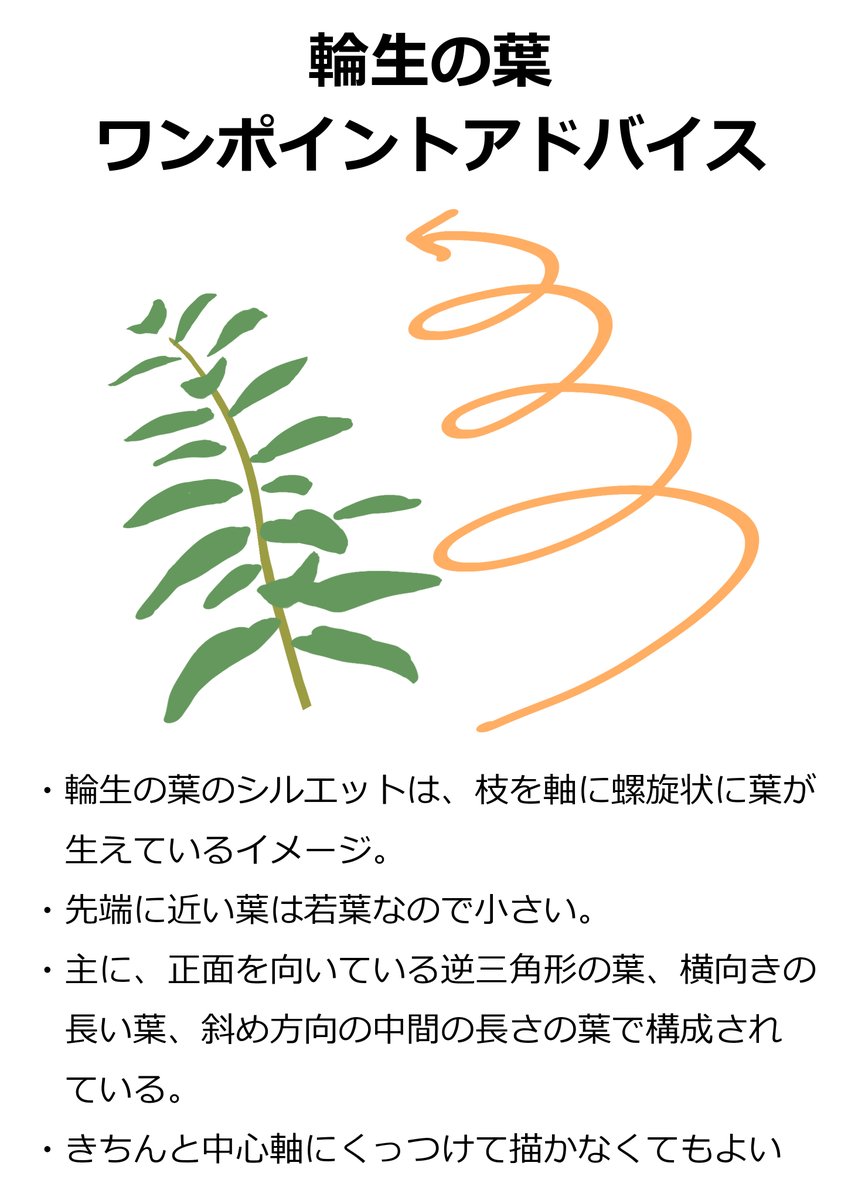

輪生の葉のポイント

#描き方 背景美術

49