877

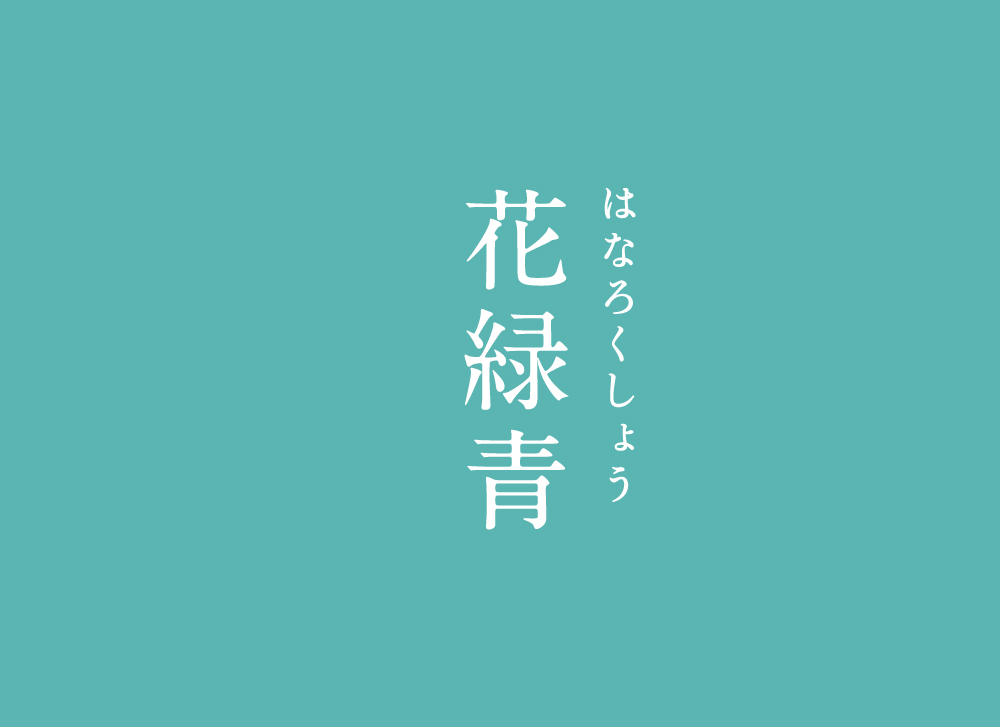

花緑青(はなろくしょう)|#にっぽんのいろ

明るく美しい青緑色。

19世紀のパリでつくられた人工顔料「パリス・グリーン」の色で、日本では「花緑青」と呼ばれています。

現在では顔料は使われなくなり、その色名だけが残っています。

878

水縹(みはなだ)|#にっぽんのいろ

明るく上品な青色です。

薄い藍染の色で、「みずはなだ」とも呼ばれます。

『万葉集』にもその色名が登場します。

879

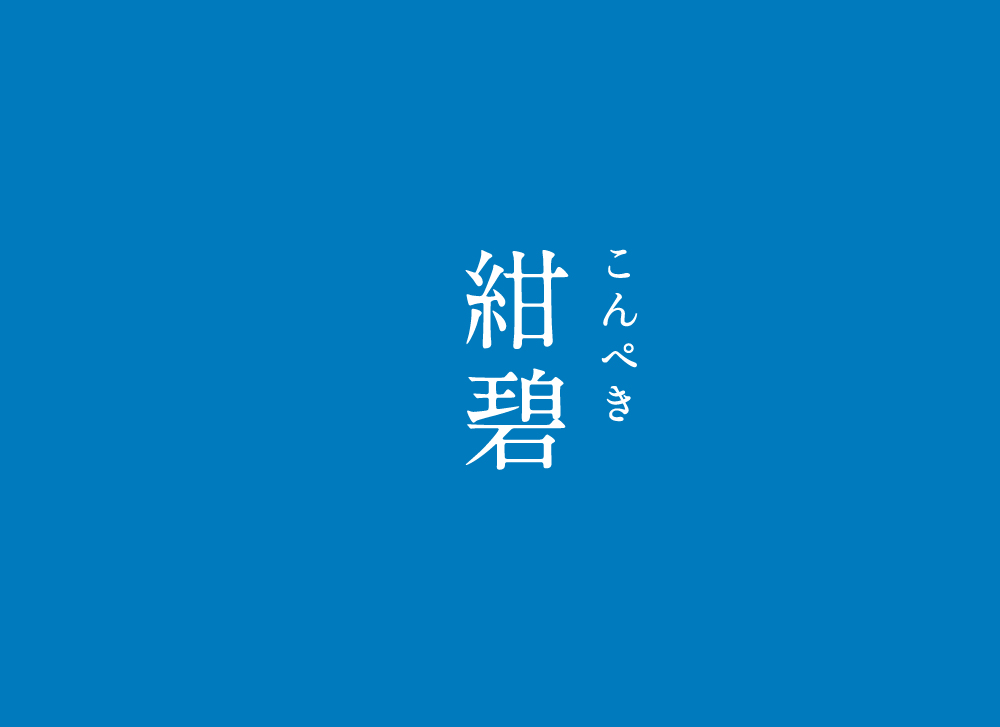

紺碧(こんぺき)|#にっぽんのいろ

空や海など、どこまでも深く澄み渡っている美しい青色の表現でよく使われます。

これから見られる夏の空も、楽しみのひとつです。

880

葵色(あおいいろ)|#にっぽんのいろ

明るく美しい紫。

花名になっている葵は、まっすぐに伸びた茎に大きな花を咲かせる「立葵(たちあおい)」のこと。

上品で優しい素敵な色ですね♪

881

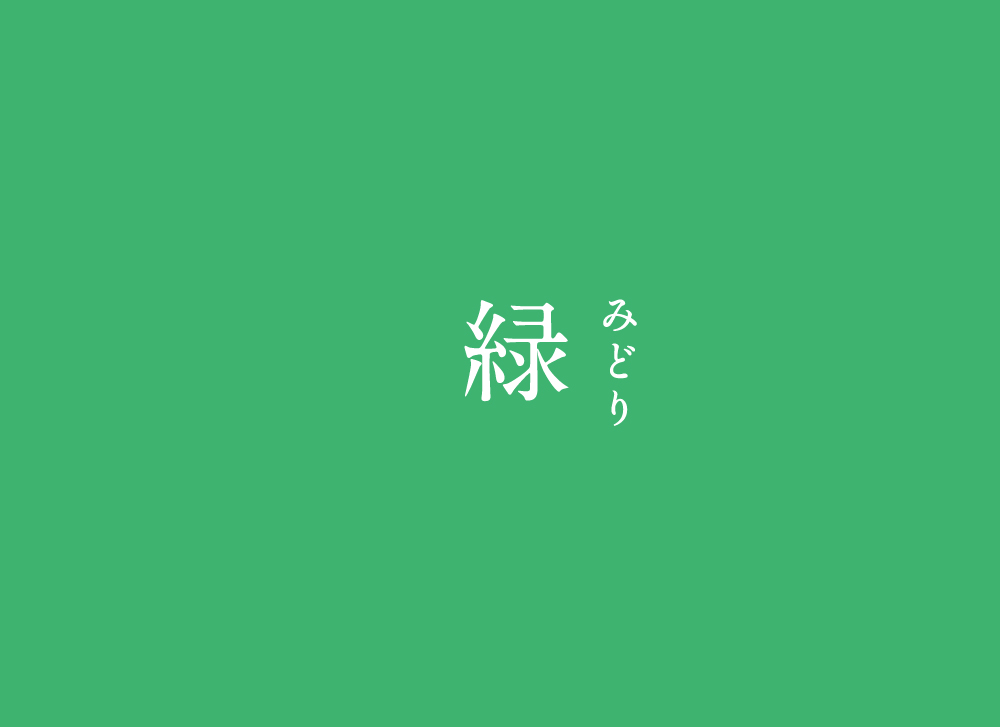

緑(みどり)|#にっぽんのいろ

木々の葉のように、深く美しい色。

古くは寒色系の色を「あお」と呼びましたが、その中でも特に深い緑色は「そにどりのあお」と呼ばれていました。

このそにどりは、カワセミの古名です。

「みどり」は、「そにどり」が転じたものという説もあります。

882

青碧(せいへき)|#にっぽんのいろ

雨の季節を思わせるような、美しい青緑色。

古代中国の宝石「青碧」の色に由来する服の色から生まれた色名です。

883

楝色(おうちいろ)|#にっぽんのいろ

少し青みがかった紫色。

楝(おうち)とは、栴檀(せんだん)の古名で、楝が初夏に咲かせる淡い紫色の花が色名の由来です。

とても上品で落ち着いた色ですね♪

884

古代紫(こだいむらさき)|#にっぽんのいろ

「古代」と名前についていますが、誕生したのは江戸時代です。

当時流行した派手目な紫に対し、平安時代に愛された紫を、推測をもとに誕生させ、それを「古代紫」と呼びました。

885

向日葵色(ひまわりいろ)|#にっぽんのいろ

ひまわりの花のようなビビッドな黄色。

比較的新しい伝統色で、人口染料によって生まれました。

見るだけで元気の出る素敵な色ですね♪

ひまわりは、父の日に贈られることも多い花です。

886

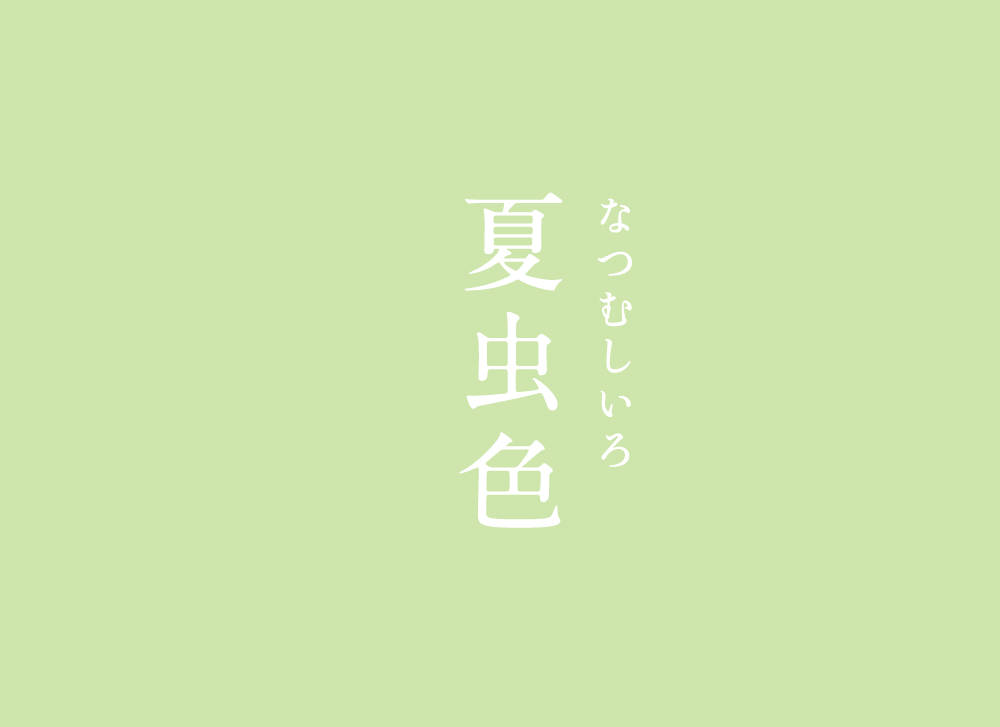

夏虫色(なつむしいろ)」|にっぽんのいろ

光のあたり具合によって、複雑に色が変化するタマムシの羽の色。

虫の名前が付けられたとても珍しい色で、昔の人が楽しみながら色の名前を考えた光景が浮かびます♪

#にっぽんのいろ