576

577

左伊多津万色(さいたづまいろ)|#にっぽんのいろ

左伊多津万は、タデ科の多年草であるイタドリの古い呼び方です。

イタドリは『万葉集』にも登場するなど、日本人には古くから身近な植物だったようです。

暗めの深緑色に癒されます。

543life.com/nipponnoiropal…

10月のいろ|暦生活

578

京緋色(きょうひいろ)|#にっぽんのいろ

鮮烈な赤である緋色は、奈良時代から使われていた人気の伝統色です。

緋色の中でも京都で染められたものは純度が高くあざやかなことから特別に名付けられました。

543life.com/nipponnoiropal…

10月のいろ|暦生活

579

柑子色(こうじいろ)|#にっぽんのいろ

温かみのある橙色。

柑子とは、日本で古くから栽培されてきたミカンの一種です。柑子色は、柑子の果皮に由来し、クチナシと紅花などを合わせて染めると伝えられています。

優しい色をしていますね。

543life.com/nipponnoiropal…

10月のいろ|暦生活

580

安石榴色(ざくろいろ)|#にっぽんのいろ

安石榴色には諸説あり、

ザクロの花の鮮やかな橙色とするもの、果実の皮の黄みがかった橙色とするもの、果実の種子の鮮烈な赤色とするものなどがあり、定まってはいないようです。

綺麗な色ですね(*^^*)

543life.com/nipponnoiropal…

10月のいろ|暦生活

581

紅掛空色(べにがけそらいろ)|#にっぽんのいろ

青色に、ほのかに赤みの乗った深い青紫色です。

その名前は、空色と紅色を別々に染める染め上げ方に由来します。夜が明ける前の、薄闇がたれこめる青空を想像させる美しい色ですね。

543life.com/nipponnoiropal…

10月のいろ|暦生活

582

瞑色(めいしょく)|#にっぽんのいろ

薄暗い夕方のような、黒々とした青色をしています。

「瞑」は"真っ暗闇"に近い意味を持ちます。

夏目漱石は漢詩の中で、日没後の竹藪の薄闇をこの色で表しました。どこか底知れない、幽玄な雰囲気が漂います。

543life.com/nipponnoiropal…

10月のいろ|暦生活

583

赤朽葉(あかくちば)|#にっぽんのいろ

朽ちゆく梢の葉の中で、どこまでも紅葉に近い赤寄りの茶色を指します。

心を高揚させるような色味は『蜻蛉日記』など、平安文学にもよく登場します。『源氏物語』では、幼い女の子の衣装の色として記されました。

543life.com/nipponnoiropal…

10月のいろ|暦生活

584

竜胆色(りんどういろ)|#にっぽんのいろ

秋を彩る竜胆の花の色。

平安時代の作家、清少納言の『枕草子』にも登場するなど、古くから人々の心を魅了してきました。

蛍光の輝きを秘めた青紫からは、幻想的な雰囲気が漂います。

543life.com/nipponnoiropal…

10月のいろ|暦生活

586

黄朽葉(きくちば)|#にっぽんのいろ

平安時代の人々は、朽ちゆく木の葉に「朽葉四十八色」と呼ばれる豊富な色合いを見出しました。

赤みが差した薄黄色が特徴の黄朽葉は、禁色とされた「黄丹(おうに)」に通じる色としてとりわけ人気を集めました。

543life.com/nipponnoiropal…

10月のいろ|暦生活

587

大和柿(やまとがき)|#にっぽんのいろ

くすみの入った明るい橙色は、江戸時代の流行色の一つです。

色名は歌舞伎役者、大和屋の三代目である坂東三津五郎が好んで用いたことに由来し、女性に好まれた色のようです。優しげで陽気な色合いですね。

543life.com/nipponnoiropal…

10月のいろ|暦生活

588

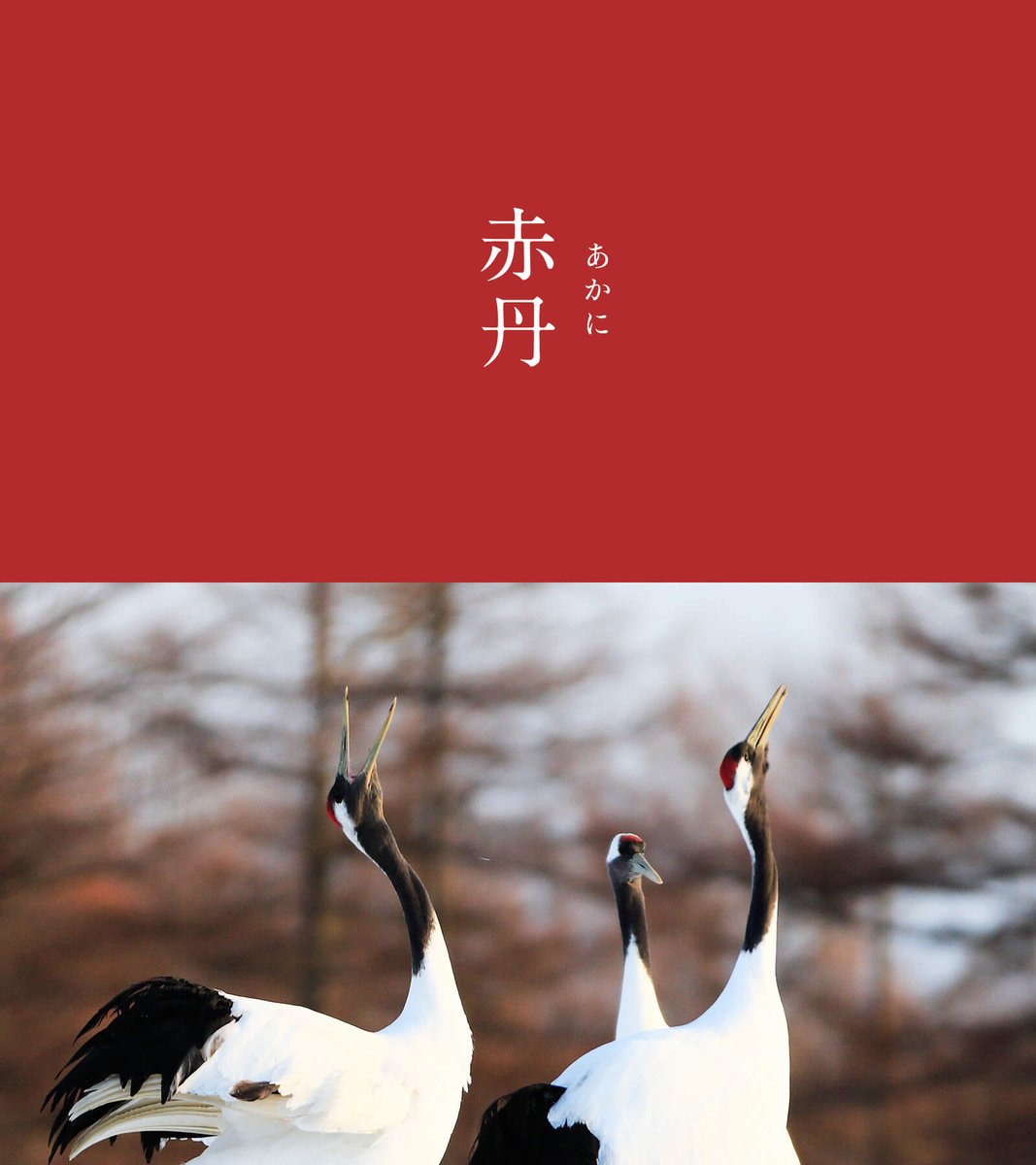

赤丹(あかに)|#にっぽんのいろ

渋みのある赤色「丹色」の赤みをさらに強めた色です。

「丹」は顔料として用いた赤い土のこと。平安時代の祝詞(のりと)に色名が記されているなど、神聖な役割を担うとともに人々の切なる思いを宿していたようです。

543life.com/nipponnoiropal…

10月のいろ|暦生活

589

葡萄酒色(ぶどうしゅいろ)|#にっぽんのいろ

濃厚な赤紫色が赤ワインの芳香を思わせます。

西洋では古くから親しまれていたワインですが、日本で本格的に普及したのは明治時代以降。色名の歴史は浅いですが、多くの人を魅了しています。

9月のいろ|暦生活

543life.com/nipponnoiropal…

590

み空色(みそらいろ)|#にっぽんのいろ

色名の「み」は「み雪」や「み山」など美称(びしょう)につきます。

空を称える色名からは、空に対する人々の畏敬の念が伝わってきます。どこまでも澄み切った美しい秋空を思わせるような色ですね。

9月のいろ|暦生活

543life.com/nipponnoiropal…

591

紫式部(むらさきしきぶ)|#にっぽんのいろ

名前の由来は、あざやかな紫色の実をつける「紫式部」から。江戸時代に、平安時代の女流作家、紫式部にあやかって木名が変更されたそうです。

濃厚な紫色で、どこか乙女チックな雰囲気が漂います。

9月のいろ|暦生活

543life.com/nipponnoiropal…

592

桔梗納戸(ききょうなんど)|#にっぽんのいろ

鮮やかな青紫である「桔梗色」の青みをさらに深くし、強いくすみを持たせています。

物置のような暗がりを表現するとされる青暗い「納戸色」を、桔梗色に掛け合わせて生み出されました。

9月のいろ|暦生活

543life.com/nipponnoiropal…

593

月白(げっぱく)|#にっぽんのいろ

月光のような白に、清らかな空の青みが差した色合い。

月そのものではなく、月が出てくる際に白く染まる東の空の色をさします。月の出を待つ人々のワクワクする気持ちと、シンとした静寂感を醸し出す不思議な色。

9月のいろ|暦生活

543life.com/nipponnoiropal…

594

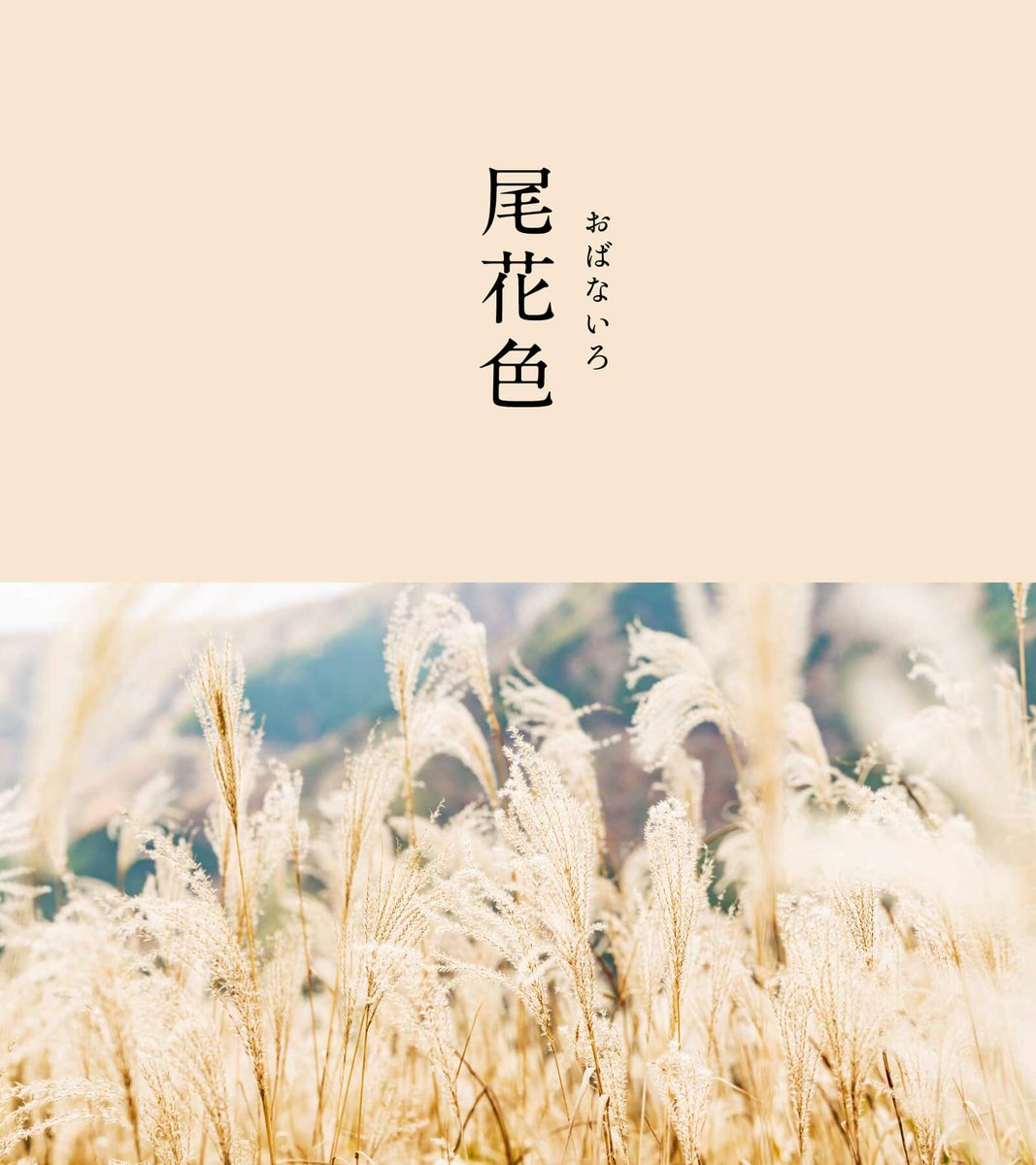

尾花色(おばないろ)|#にっぽんのいろ

ススキの先端に吹く花穂(かすい)は、動物の尾に似ているので「尾花」と呼ばれます。

山野を彩るススキのような色が、美しくも物憂げな印象を与えます。秋の訪れは、少しだけ切ない気持ちも含んでいるようです。

9月のいろ|暦生活

543life.com/nipponnoiropal…

595

紫苑色(しおんいろ)|#にっぽんのいろ

美しい薄紫の紫苑(しおん)の花に由来します。

秋になると咲く紫苑の花のように、幻想的で儚げな色が多くの人を魅了します。

9月のいろ|暦生活

543life.com/nipponnoiropal…

596

承和色(そがいろ)|#にっぽんのいろ

優しげな黄色からは、凛とした気品が漂います。

平安時代初期の仁明(にんみょう)天皇が好んだ黄色い菊にちなんだ色で、在位した年号が「承和(じょうわ)」だったことからこの色名が生まれたとされています。

9月のいろ|暦生活

543life.com/nipponnoiropal…

597

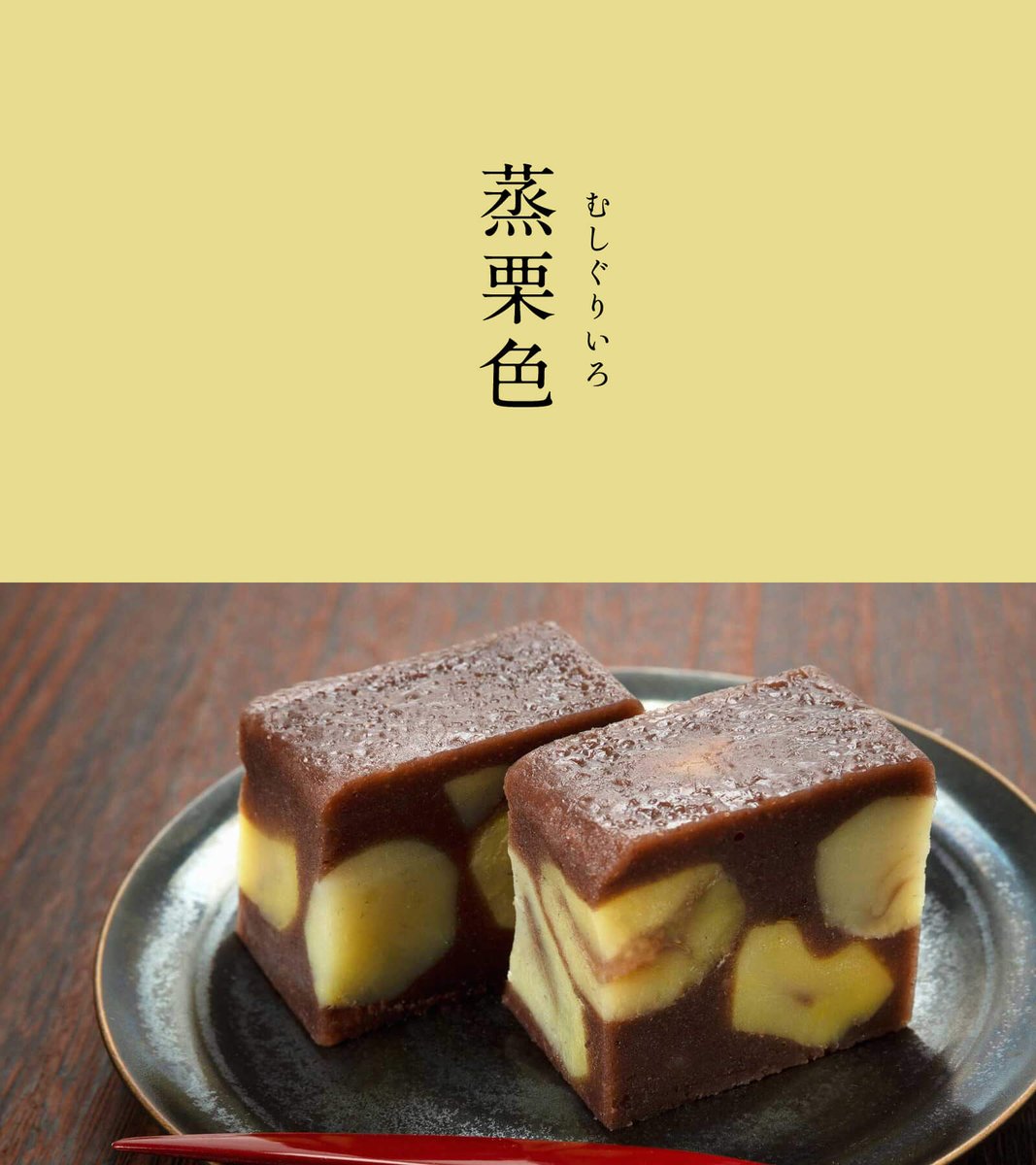

蒸栗色(むしぐりいろ)|#にっぽんのいろ

ほのかにくすんだ薄黄色。蒸した栗の実にちなみます。栗は縄文時代から栽培され、その食文化は日本人に古くから愛されていました。

眺めていると、なんだかホクホクの栗ごはんが食べたくなってきますね(*^^*)

9月のいろ|暦生活

543life.com/nipponnoiropal…

598

黄金色(こがねいろ)|#にっぽんのいろ

黄色系の中でも、水際だった華やかな色。

美しく輝く色は、古くは「山吹色(やまぶきいろ)」と呼ばれ、貴族の装束に好んで取り入れられました。

豊かさの象徴として、古今東西尊ばれてきた人気の色です。

9月のいろ|暦生活

543life.com/nipponnoiropal…

599

葡萄紫(ぶどうむらさき)|#にっぽんのいろ

赤みがかった「葡萄色(えびいろ)」よりも青みの強い紫色です。

江戸時代の中頃、葡萄の読みが「えび」から「ぶどう」に転じたことから、江戸時代以降に定着した色と考えられます。

9月のいろ|暦生活

543life.com/nipponnoiropal…

600

葡萄鼠(ぶどうねず)|#にっぽんのいろ

渋みの強い深紫色。江戸時代中期から流行し、ブームは昭和初期まで続きました。滑稽本や浮世絵、落語にも登場する人気色で、美しい紫と小粋な鼠の絶妙な掛け合わせが人気の秘訣です。

9月のいろ|暦生活

543life.com/nipponnoiropal…