451

452

青竹色(あおたけいろ)|#にっぽんのいろ

明るく、青みが強い緑色です。

「竹」をモチーフとした色の中でも代表的な色合い。

古くから日本に自生した竹は、生命力あふれる存在として人々の暮らしに身近なものでした。

▶︎ 5月「にっぽんのいろ」はこちら

543life.com/nipponnoiropal…

453

杜若色(かきつばたいろ)|#にっぽんのいろ

昔は杜若の汁を擦り付けて布を染めていたため「書き付け花」と呼ばれていたそうです。

杜若の紫色は文学作品や絵画に描かれるなど、時代を超えて愛されてきました。

▶︎ 5月「にっぽんのいろ」はこちら

instagram.com/koyomiseikatsu/

454

藤紫(ふじむらさき)|#にっぽんのいろ

化学染料が登場した明治時代、その染料で染めた鮮やかな紫色に「藤紫」の色名が使われるようになりました。

明治文化を代表する色で、美人画の画家が好んで用いました。

▶︎ 5月「にっぽんのいろ」はこちら

543life.com/nipponnoiropal…

455

卯の花色(うのはないろ)|#にっぽんのいろ

卯の花は、初夏に小さな白い花を咲かせる空木(うつぎ)の別名です。

その花のあまりの白さから、平安時代には「雪かとまごう」と表現されたほどでした。心を落ち着かせてくれる色ですね。

▶︎ 5月「にっぽんのいろ」はこちら

543life.com/nipponnoiropal…

456

長春色(ちょうしゅんいろ)|#にっぽんのいろ

色名は、四季咲きのバラ「長春花」に由来します。

色名として流行し始めたのは明治時代以降。大正時代には、主に女性向けの色として薄紅色の落ち着いた色合いが好まれるようになりました。

▶︎ 5月「にっぽんのいろ」はこちら

543life.com/nipponnoiropal…

457

若竹色(わかたけいろ) |#にっぽんのいろ

若竹の幹のような、明るい緑色が眩しいですね。

「竹」の付く色は他に「老竹色(おいたけいろ)」「青竹色(あおたけいろ)」「煤竹色(すすたけいろ)」などがあります。

▶︎ 5月「にっぽんのいろ」はこちら

543life.com/nipponnoiropal…

458

菖蒲色(あやめいろ) |#にっぽんのいろ

菖蒲(あやめ)や花菖蒲(はなしょうぶ)を思わせるような凛とした紫色で、深緑に映える美しい色合いが多くの人を虜にしました。

松尾芭蕉もこの若々しい紫に魅了され、俳句に詠んでいます。

▶︎ 5月「にっぽんのいろ」はこちら

543life.com/nipponnoiropal…

459

山吹色(やまぶきいろ)|#にっぽんのいろ

山吹は、春が終わる頃に美しい花を咲かせます。

万葉の時代から親しまれていた花で、平安時代に色名になりました。万葉集、源氏物語など様々な古典にも描かれ、人々に愛されてきました。

▶︎ 5月「にっぽんのいろ」はこちら

543life.com/nipponnoiropal…

460

藤色(ふじいろ)|#にっぽんのいろ

藤は、花が風に散る様子を表す「風散(ふぢ)」に由来します。

平安時代に藤色として広まりました。明治時代、樋口一葉が著した『たけくらべ』には、勝気なヒロインの衣装としても登場しています。

▶︎ 5月「にっぽんのいろ」はこちら

543life.com/nipponnoiropal…

461

勿忘草色(わすれなぐさいろ)|#にっぽんのいろ

やわらかい、薄い青色。

明治時代から使われ始め、勿忘草の花のような色でした。

勿忘草の花言葉は「私を忘れないで」。美しさと強さを秘めた凛とした青には、少し寂しさも漂います。

▶︎ 5月「にっぽんのいろ」はこちら

543life.com/nipponnoiropal…

462

苗色(なえいろ)|#にっぽんのいろ

稲の苗の色。

未来への希望を感じさせるこの色は、時代により色名が微妙に変化しており、人々の生活と田園風景がより近かったことが窺えます。

昨夜は投稿できず、申し訳ありませんでした💦

▶︎ 5月「にっぽんのいろ」はこちら

543life.com/nipponnoiropal…

463

牡丹色(ぼたんいろ)|#にっぽんのいろ

牡丹の花のような、大胆で艶っぽい色合い。

「百花の王」とも呼ばれる牡丹は、奈良時代の終わりから平安時代の初めごろに日本に伝わり、明治時代になると色名として定着したと言われています。

▶︎ 4月「にっぽんのいろ」はこちら

543life.com/nipponnoiropal…

464

躑躅色(つつじいろ)|#にっぽんのいろ

平安時代からある色名で、ツツジの花のような色。

古代、ツツジはヤマツツジを意味し、赤や白、橙、紫などさまざまな色の花がありました。

江戸時代の品種改良で、多くのツツジが生まれました。

▶︎ 4月「にっぽんのいろ」はこちら

543life.com/nipponnoiropal…

465

黄蘗色(きはだいろ)|#にっぽんのいろ

ミカン科の黄檗の樹皮の内側を煎じた液を媒剤として染めることで、緑を帯びたあざやかな黄色に染めることができます。

防虫効果もあり、黄檗で染めた写経用の紙は「黄檗紙」と呼ばれています。

▶︎ 4月「にっぽんのいろ」はこちら

543life.com/nipponnoiropal…

466

緋色(ひいろ/あけいろ)|#にっぽんのいろ

茜と灰汁(あく)で染められ、ほんのり黄色を帯びています。

奈良時代の『養老律令(ようろうりつりょう)』では紫色に次ぐ上位の色とされ、身分の高い人々だけが身に付ける色でした。

▶︎ 4月「にっぽんのいろ」はこちら

543life.com/nipponnoiropal…

467

牡丹鼠(ぼたんねず)|#にっぽんのいろ

大胆さが特徴の「牡丹色」と、落ち着いた色調の「灰色」を重ね合わせて生まれた色。

深い色が、穏やかながらも渋さを感じさせます。思わず目を奪われる、美しい色ですね。

▶︎ 4月「にっぽんのいろ」はこちら

543life.com/nipponnoiropal…

468

深川鼠(ふかがわねず)|#にっぽんのいろ

ほのかに緑を含んだ灰色。そこはかとなく渋さが漂ってきます。

江戸時代、華美なものを好まず「色より芸」を主張した深川の羽織芸者たち。その粋な心に影響されて誕生した色と言われています。

▶︎ 4月「にっぽんのいろ」はこちら

543life.com/nipponnoiropal…

469

淡水色(うすみずいろ)|#にっぽんのいろ

透き通った水のような色合いがとても涼しげです。

藍染の中でもかなり淡く染められていて「瓶覗(かめのぞき)」より淡く「白藍(しらあい)」よりは少し濃い、繊細な色の配分が魅力的です。

▶︎ 4月「にっぽんのいろ」はこちら

543life.com/nipponnoiropal…

470

人参色(にんじんいろ)|#にっぽんのいろ

ニンジンの根のような、赤みの強い橙色。

栄養価も高く、料理に彩りをくれるニンジンですが、昔は薬として利用されていました。日常で食べるようになったのは、最近のことだそうです。

▶︎ 4月「にっぽんのいろ」はこちら

543life.com/nipponnoiropal…

471

青柳(あおやぎ)|#にっぽんのいろ

柳の葉のような色で、優しさと強さを感じさせます。

「柳色」と比べると、青みのある明るい緑色をしています。わずかな自然の変化も敏感に感じとる、観察眼に育まれた色です。

▶︎ 4月「にっぽんのいろ」はこちら

543life.com/nipponnoiropal…

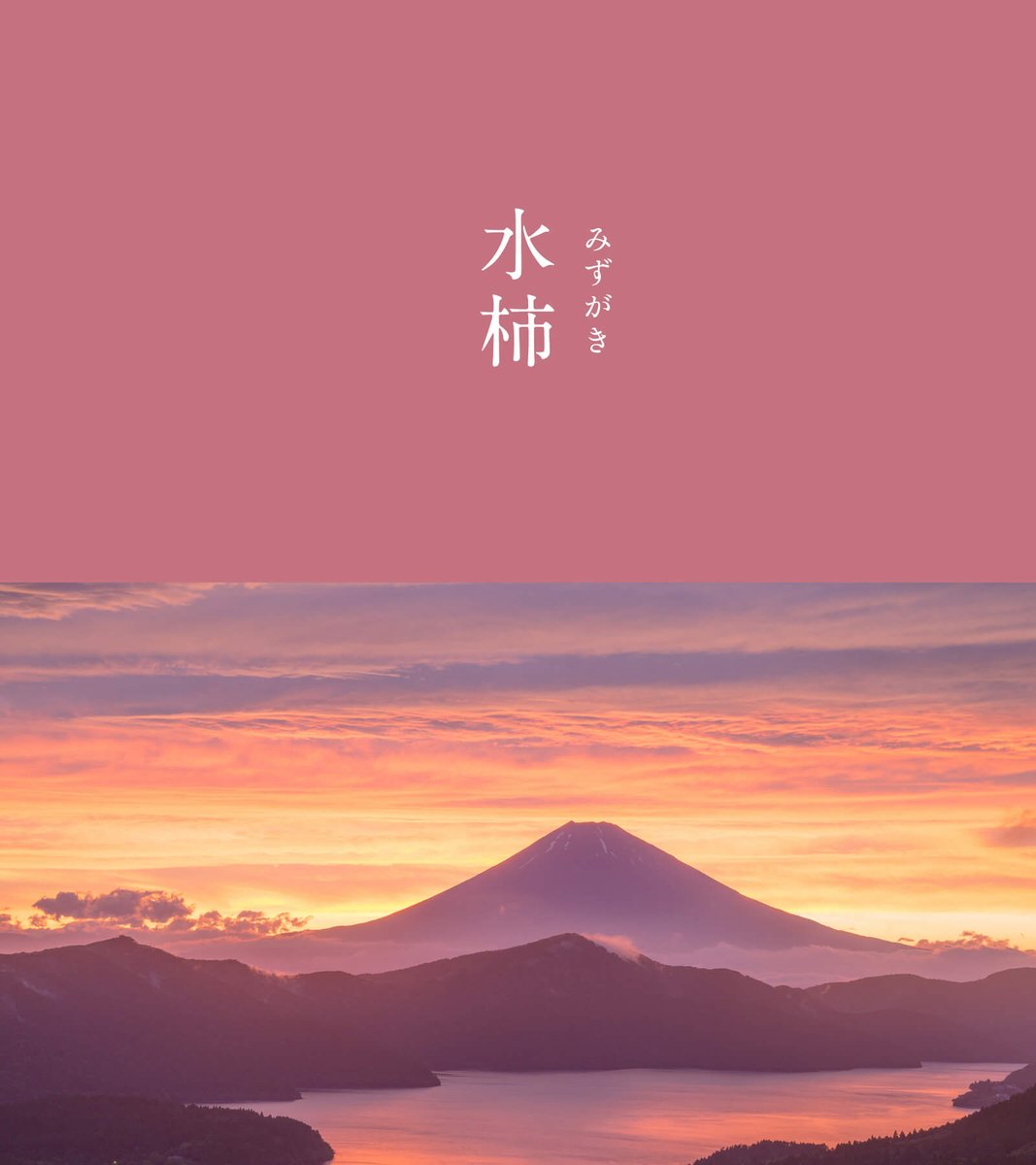

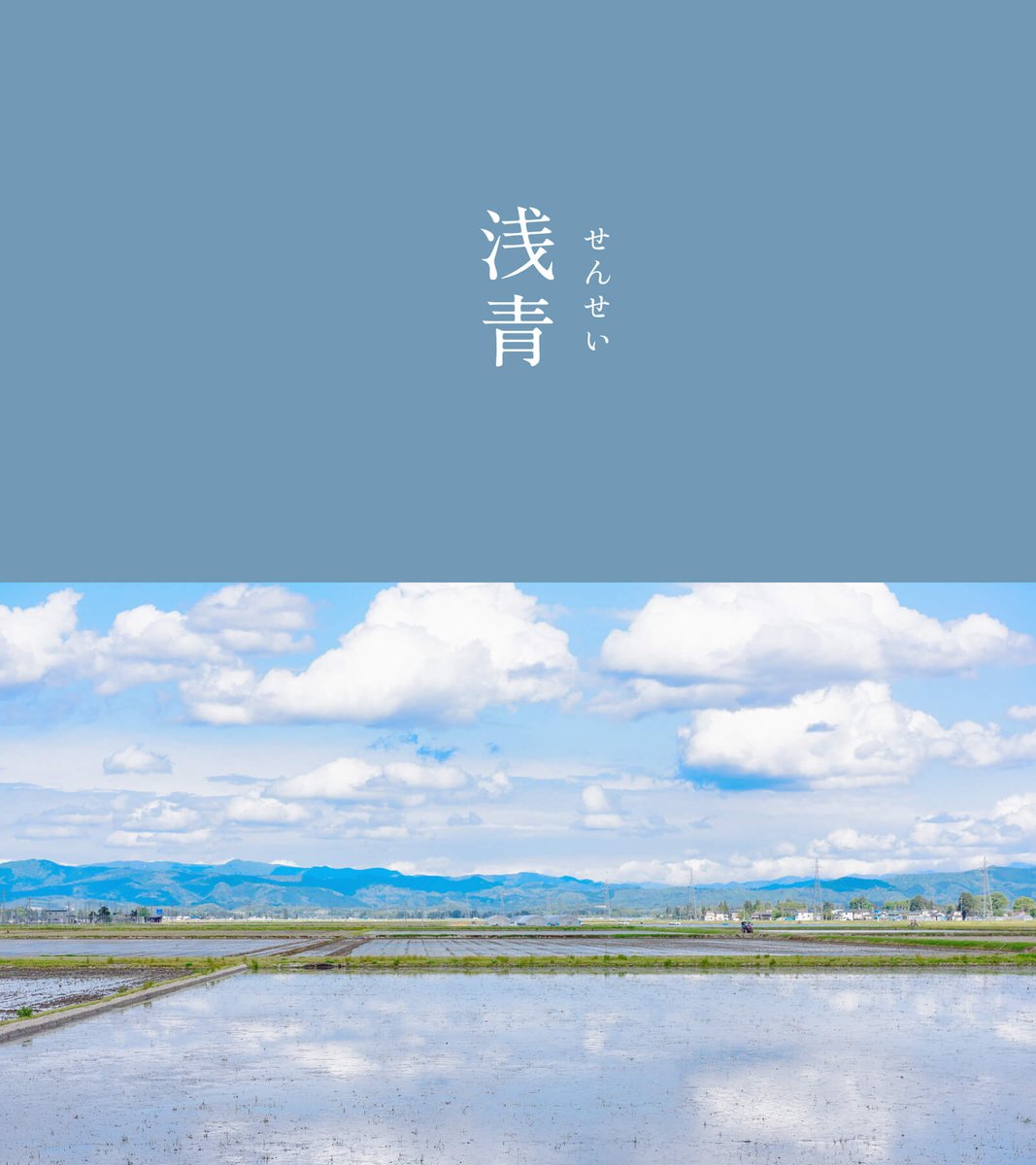

472

浅青(せんせい)|#にっぽんのいろ

ほんのりとくすむ、深みのある色。

愛らしくさわやかな青色は、陽だまりに咲くネモフィラの花の色のよう。

じっと眺めていると、なんだかあたたかく優しい気持ちになってきますね(*^^*)

▶︎ 4月「にっぽんのいろ」はこちら

543life.com/nipponnoiropal…

473

蘇芳色(すおういろ)|#にっぽんのいろ

紫を含む、くすんだ上品な赤。

染料の蘇芳は、かつて貴重なものでした。そのため、紫に次ぐ上位の色とされていましたが、時代とともに希少性は薄れ、紅花や紫の代用品として普及したそうです。

▶︎ 4月「にっぽんのいろ」はこちら

543life.com/nipponnoiropal…

474

中紅花(なかのくれない)|#にっぽんのいろ

紅花だけで染められた、明るい色。

見ていると、華やかな気持ちになってきますね♪

『延喜式(えんぎしき)』に記された伝統色で、韓紅(からくれない)よりも明るい色です。

▶︎ 4月「にっぽんのいろ」はこちら

543life.com/nipponnoiropal…

475

菜種油色(なたねあぶらいろ)|#にっぽんのいろ

菜種から絞った油「菜種油」に由来する色。

菜種油は江戸時代に灯油として普及し、電気のない時代には大変身近なものでした。武士の礼服「裃(かみしも)」の色としても流行しました。

543life.com/nipponnoiropal…

4月「にっぽんのいろ」はこちら📖