1

2

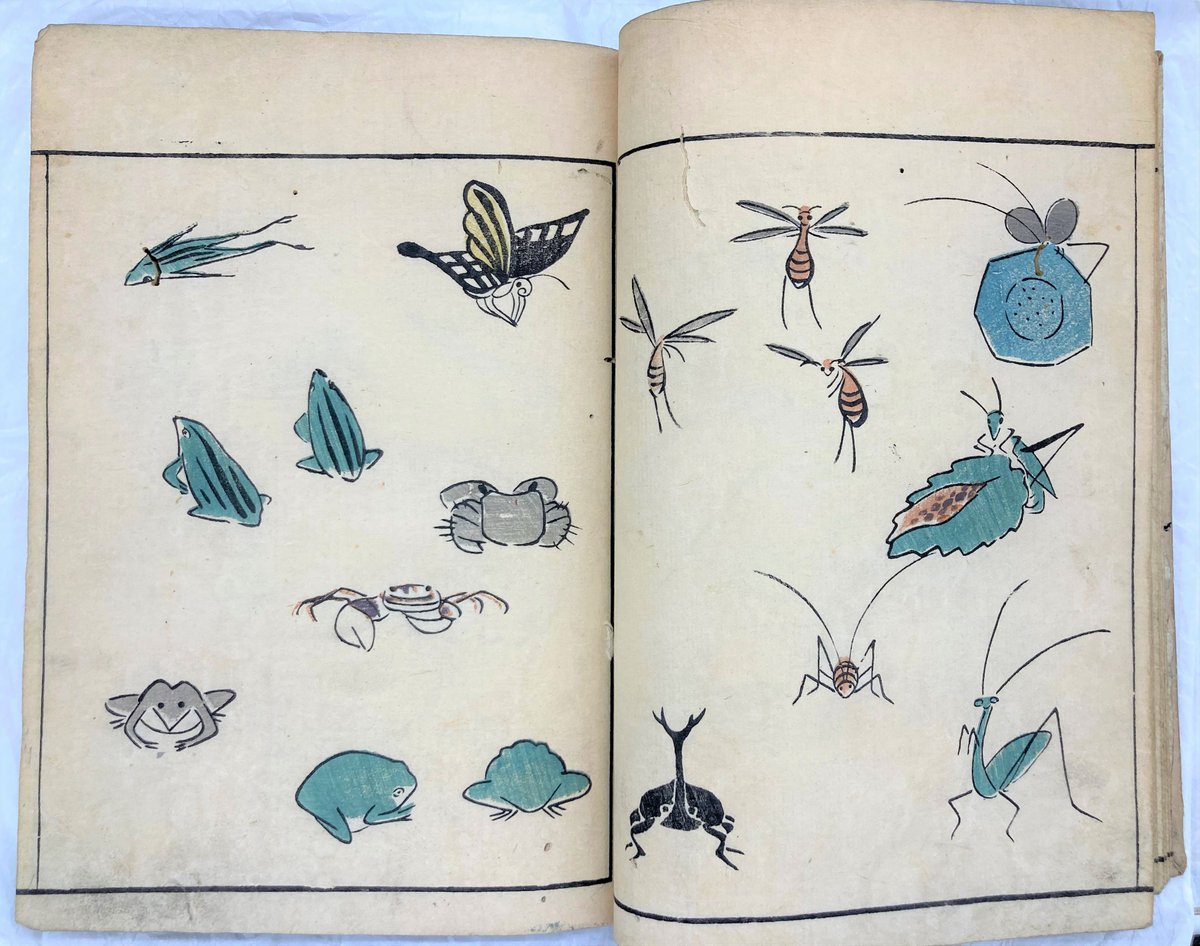

ご好評いただいている『鳥獣略画式』ですが、実はふわモフな #イチ推し生きもの だけではありません。

鳥類や魚類、昆虫まで盛りだくさん!

子犬にお乳をあげる親犬、装飾をまとう象、虚無顔のカエル、クジラ…まるでゆるキャラの動物園です。

館内でご覧いただけます。

#キュレーターバトル #歴彩館

3

4

江戸時代、災いから逃れ幸せをもたらすとされた「不老寿の獣」(『万代艸』より)。

麒麟に似た風体ですが、よく見ると「十二仁獣」です。十二支が融合している姿、どこに何の動物がいるか分かりますか?

顔がネズミで、ウサギの耳とヘビの尻尾… #コレどうなってるの !?

#歴彩館 #キュレーターバトル

5

6

7

8

9

大嘗祭は皇位継承の際の宮中祭祀です。儀式が行われる大嘗宮は、代替わりの度毎に造営され、儀式は神秘のヴェールに包まれていますが、江戸時代には、次世代に継承するためこのような起こし絵図が作られ、大嘗宮の内部を垣間見ることができます。

#歴彩館 #キュレーターバトル #コレどうなってるの