1

2

3

4

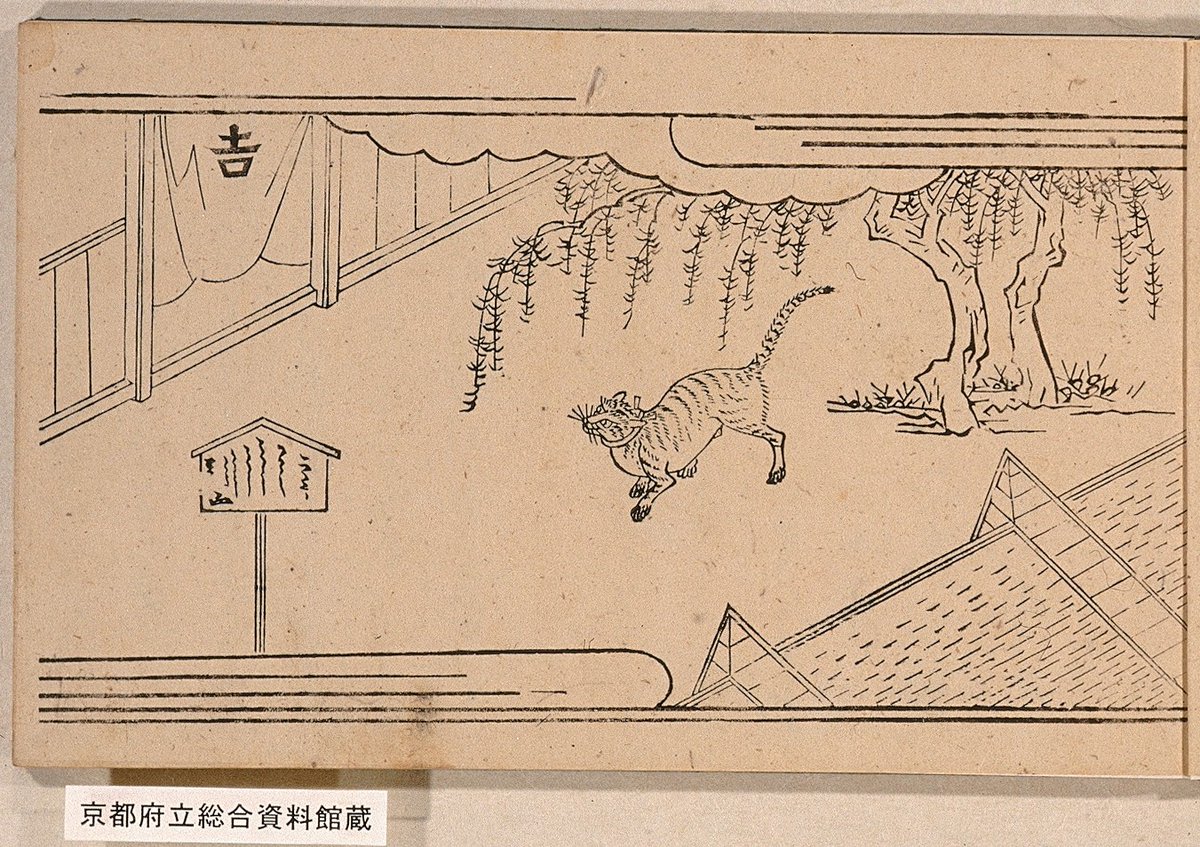

遅ればせながら、京都学・歴彩館も #キュレーターバトル に参加いたします。

ご紹介するのは、京都画壇を代表する日本画家、竹内栖鳳が描いた「江口」。

「象」に乗る「遊女」の組合せは、初めて見ると、ナゾすぎる。

『栖鳳小品画集』より。

#京都あれこれ

#CURATORBATTLE

#ナゾすぎる

5

6