1

2

3

4

5

6

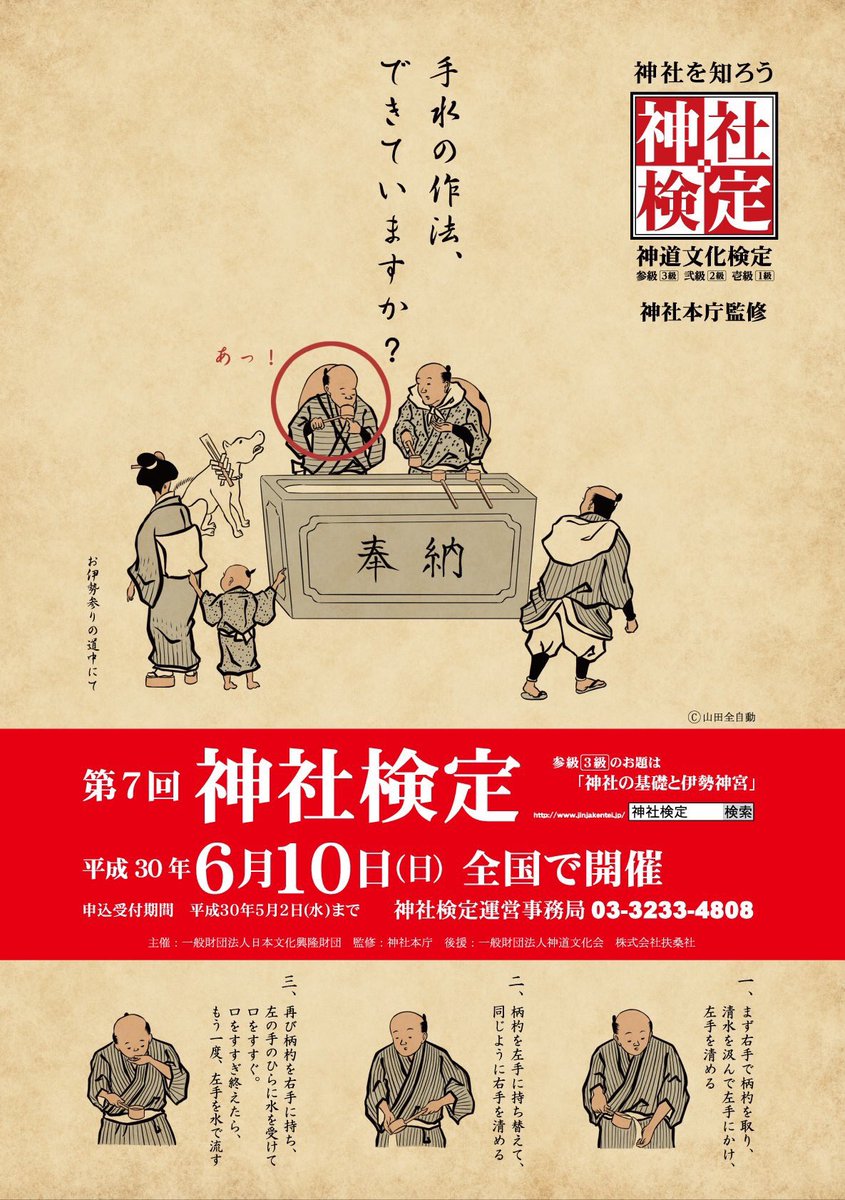

第7回神社検定ポスターは、最近Instagramなどで人気の山田全自動さんに描いていただきました。

神社に参拝した際にはぜひ探してみてください。

#山田全自動 #神社検定 #手水

instagram.com/p/BcUYGU7FQfA/

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

春らしい陽気になり、各地で開花した桜が人々の目を楽しませています。桜の神様といえば、富士山を御神体とする富士山本宮浅間大社のご祭神・木花之佐久夜毘売命(コノハナノサクヤヒメノミコト)の「木花」は桜のこととされています。富士山と桜、いかにも日本らしい美しい景色ですね。

#神社検定

20

21

4月8日に埼玉県・武蔵一宮氷川神社にて「神主さんと神社を学ぼう」が開催されます。神社検定でも「おためし神社検定」コーナーを設けています。見事合格した方には山田全自動さんとコラボした特製クリアファイルを差し上げています。ぜひお越しください

saitama-jinjacho.or.jp/news/201803161…

#山田全自動 #神社検定

22

23

24

25