1

2

📖【大原 寂光院(じゃっこういん)】

現在の京都市左京区大原にある寺院。出家し建礼門院となった平徳子が、安徳天皇や平家一門を弔いながら終生を過ごした場所として知られています。1186年に後白河法皇が訪ねてき、その際に徳子は自らの人生を語ったといわれています。

#平家物語用語集

3

📖【壇ノ浦】

現在の山口県下関市壇之浦町周辺地域にある浦で、壇ノ浦の戦いの舞台となった場所。

戦は当初平家軍が優勢だったものの、劣勢になると敗戦を悟った平時子が安徳天皇、三種の神器とともに入水。その後も平知盛を筆頭に、平家の武将が次々に海へ身を投じました。

#平家物語用語集

4

📖【那須与一(なすのよいち)】

弓の名手として知られる武将で、治承・寿永の乱では義経の軍勢に従軍しました。

有名なエピソードは屋島の戦いで平家の軍船に掲げられた扇を射抜いた「扇の的」。その妙技に平家は船端を叩き感嘆、源氏は箙(えびら)を叩いて沸き立ったといいます。

#平家物語用語集

5

📖【那智(なち)の沖】

高野山で出家し、熊野参詣を終えた維盛が訪れたのは那智の沖(現在の和歌山県東牟婁郡那智勝浦町・勝浦湾)にある山成島。松の木に祖父・清盛と父・重盛、自身の名籍を書きつけると維盛はさらに沖へ漕ぎ出し、念仏を唱え終えるとともに入水しました。

#平家物語用語集

6

7

📖【一ノ谷(いちのたに)の戦い】

1184年3月20日に福原・須磨(現在の神戸市兵庫区・中央区・須磨区)で行われた合戦。源義経が鵯越(ひよどりごえ)を馬で下り、平氏の陣へ奇襲を仕掛けた有名なエピソード「鵯越の逆落とし」によって源氏が勝利しました。

#平家物語用語集

8

📖【水島の戦い】

1183年11月24日に、水島(現在の岡山県倉敷市)で足利義清らが率いる義仲軍と平家軍によって行われた合戦。平家軍は板を渡して船をつなぎ、さらに鞍を付けた馬を同乗させていたことが功を奏し勝利。これまでの敗戦の雪辱を果たしました。

#平家物語用語集

9

📖【倶利伽羅峠(くりからとうげ)の戦い】

1183年6月2日に倶利伽羅峠(現在の石川県と富山県の境)で行われた合戦。寝静まったところに義仲軍の攻撃を受け、退路を絶たれた平家軍は大混乱に陥り、約7万もの兵が断崖から落下。平家都落ちの決定打となりました。

#平家物語用語集

10

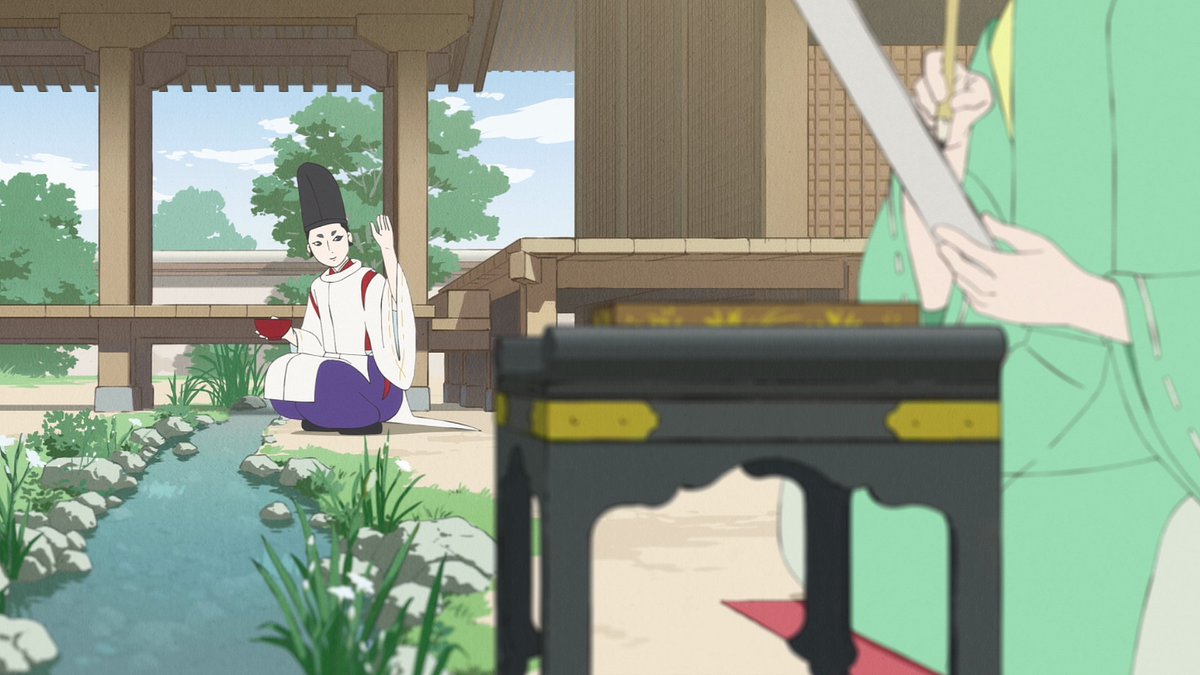

📖【曲水の宴(ごくすいのえん)】

第八話で清経と敦盛が試しているのは、上流から流れてくる盃が目の前を過ぎるまでに和歌を詠む遊びで、春(3月)に行われていました。現在でも全国各地で当時の様子を再現したイベントが催されています。

#平家物語用語集

11

📖【小枝(さえだ)の笛】

敦盛が吹くのは、もともと祖父・平忠盛が笛の名手であったことから、鳥羽院から賜った小枝の笛。忠盛から子の経盛(清盛の弟)へ、さらに子らの中でも笛が得手だった敦盛へと譲り伝えられました。その音色はシーンによって雅にも、もの哀しくも聴こえます。

#平家物語用語集

12

13

14

📖【富士川の戦い(ふじがわのたたかい)】

「頼朝挙兵」の急報を受け、討っ手の派遣が決定。維盛が三万余騎の大軍を率いました。しかし富士川での開戦前夜に水鳥の羽音に驚いた一軍は、我先にと逃げ出してしまいます。

実は第二話でも、維盛が鳥の羽音に驚くシーンがありました。

#平家物語用語集

15

📖【福原の変事(ふくはらのへんじ)】

福原殿の中庭に髑髏が現れ、清盛が睨み返すと跡形もなく消え失せたというエピソード。その様子を葛飾北為が描いた「福原殿舎怪異之図」は、森アーツセンターギャラリーで開催中の「#TheHEROES展 」で見ることができます。

#平家物語用語集

16

📖【橋合戦(はしがっせん)】

「平家物語」で初めて描かれる合戦。平家二万八千余騎が以仁王を追うも、宇治橋の橋板を外す作戦で足止めをくらいます。橋の際からの闘いで苦戦を強いられますが、足利又太郎忠綱が「馬筏」で川を渡ることを提案。三百余騎が対岸へ渡りました。

#平家物語用語集

17

18

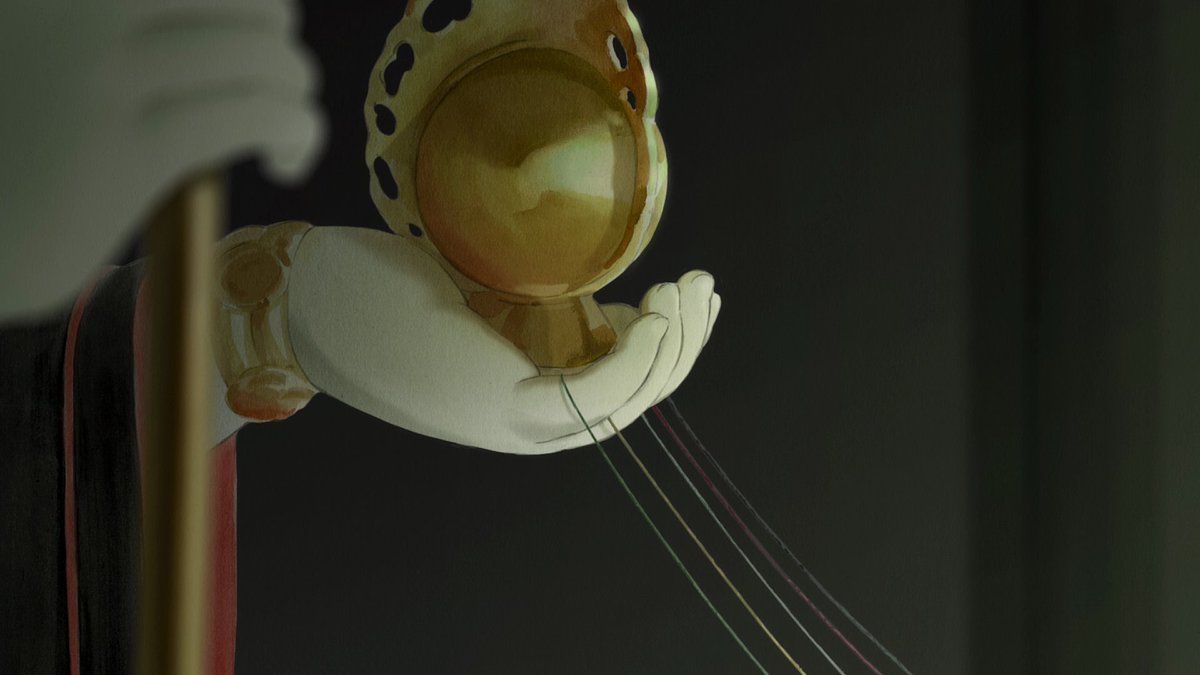

📖【三種の神器(さんしゅのじんぎ)】

安徳天皇が即位する場面に登場する神器は「八咫の鏡(やたのかがみ)」「八尺瓊の曲玉(やさかにのまがたま)」「草薙の剣(くさなぎのつるぎ)」。皇位の象徴となるもので、今後の物語でも重要となってくる品物です。

#平家物語用語集

19

📖【小烏(こがらす)】

平安時代中期に作られたとされる日本刀で、小烏丸(こがらすまる)とも呼ばれています。平貞盛が承平天慶の乱(じょうへいてんぎょうのらん)鎮圧の際に天皇から拝領し、平家の宝刀となりました。現在は皇室御物として国立文化財機構で保管されています。

#平家物語用語集

20

📖【熊野参詣(くまのさんけい)】

四話で重盛が参詣したのは熊野の本宮の証誠殿(しょうじょうでん)。平家一門が繁栄し続けること、それが困難なら自身の寿命と引換に来世の菩提を祈りました。すると重盛の身から灯篭の火のような物が現れ、ぱっと消えるように失せたといいます。

#平家物語用語集

21

📖【俊寛(しゅんかん)の末路】

鹿ケ谷の陰謀に激昂した清盛により、俊寛は藤原成経、平康頼と共に鬼界ヶ島へ流罪に。成経と康頼には与えられた恩赦が俊寛には与えられず、一人島に取残されます。後にかつて有王から渡された娘の手紙を読んで死を決意、食事を断って自害しました。

#平家物語用語集

22

📖【鹿ケ谷の陰謀(ししがたにのいんぼう)】

1177年の事件。延暦寺の強訴以降、非協力的な平清盛に不安を覚えた後白河法皇が藤原成親や俊寛、西光らと源氏の力を借り平家を討つ密儀を行うも、それを知った清盛は激昂。重盛はますます板挟みになってしまいます。

#平家物語用語集

23

📖【延暦寺の強訴(えんりゃくじのごうそ)】

1169〜1170年の事件。延暦寺が藤原成親(維盛の義父)の流罪を望んだ際、後白河法皇は成親を擁護したものの、平清盛が非協力的だったことから両者の対立が明確となってきました。これにより平重盛は後白河法皇と清盛の間で板挟みに。

#平家物語用語集

24

📖【伊子/建礼門院右京大夫(いこ/けんれいもんいんうきょうのだいぶ)】

平徳子に仕えた女房で、和歌の名手として知られていました。平資盛、藤原隆信と恋仲にあり、自撰集「建礼門院右京太夫集」には資盛に関する歌も収録されています。

#平家物語用語集

25

📖【灯籠殿(とうろうどの)】

平重盛は自身の邸宅に48もの灯籠を設置していたことから、灯籠殿とも呼ばれていました。

京都にある浄教寺は重盛の建てた灯籠堂が起源となっています。

#平家物語用語集