1

2

夏の三時

新小麦を石臼で粉にひく。ふすまは馬や鶏の餌にする。味噌まんじゅうは、味噌を混ぜた小麦たねを、みょうがの葉にぽたっと落として鉄ぼうろくで焼き、焼きたてを食べる。

『聞き書 千葉の食事』 北総台地の食より

knowchi.jp/archives/4144

#農文協

3

夏の朝ごはん

夏の茶がゆの実には、毎日のようにかぼちゃが入る。子どもたちが川遊びでとってくるあめご(あまご)などの魚は、一度焼いてわらづとにさして乾燥させておく。

『聞き書 奈良の食事』 奥宇陀の食より

knowchi.jp/archives/4118

#農文協

4

夏の夕食

夏は麦飯に澄まし汁で、味噌汁はつくらない。澄まし汁には、なすび、干しかんぴょうがつきもので、油揚げのだしでつくる。干しかんぴょうを入れると甘みが出るのでよく入れる。

『聞き書 滋賀の食事』 琵琶湖沖島の食より

knowchi.jp/archives/4054

#農文協

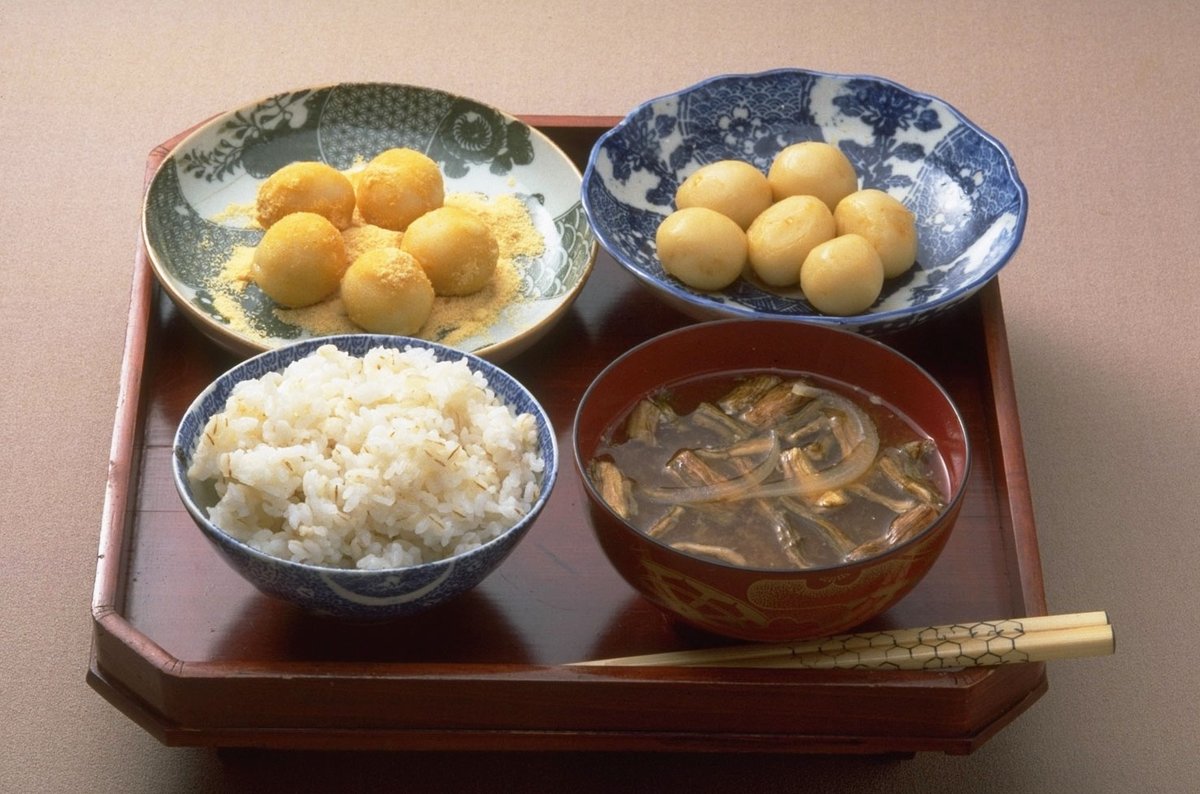

5

夏の夜飯

麦飯は新しく炊く。熱い麦飯に冷や汁をかけると食べやすく、おいしいので夜もつくる。じゃがいもといんげんの煮つけは、大なべにいっぱいつくるから残りを夜も食べる。たくさんとれるなすで油味噌をつくる。

『聞き書 埼玉の食事』 入間台地の食より

knowchi.jp/archives/4125

#農文協

6

夏の朝飯

朝づくり(朝飯前の仕事)に、土手や畦畔の草刈りをする。草は牛の餌にしたり、堆肥にする。

このころの米の補いには、くず米の粉のだんごやさつまの粉のだんごを食べる。

『聞き書 神奈川の食事』 相模川流域の食より

knowchi.jp/archives/4136

#農文協

7

夏の昼飯

麦刈りのころのたこは「麦がらだこ」といい、一年で一番おいしい。きゅうりの塩もみと一緒に酢と砂糖であえる。きゅうりだけを味噌でおあえにするのもおいしい。

『聞き書 奈良の食事』 葛城山麓(竹内)の食より

knowchi.jp/archives/4116

#農文協

8

あご網や地引網のときの弁当

あご網や地引網の舟は小さく、手繰り船のように食事をつくる設備がない。漁に出るときは弁当を持っていく。女は朝早く弁当づくりをする。「ひるまぎ」といって、五合入る木の綰物に麦飯を詰め…

『聞き書 鳥取の食事』 因幡海岸の食より

knowchi.jp/archives/4062

#農文協

9

夏の朝まま

暑い日が続く夏場は、朝から食事がすすまない日もある。朝ままは決まって前日の残りごはんに黒とろろ(とろろこんぶ)をかけ、たかわやあじの味噌汁ときゅうりやなすの浅漬ですませる。

『聞き書 富山の食事』 新川魚津の食より

knowchi.jp/archives/4100

#農文協

10

夏の夕飯

なすが、やっさかごいっぱいになるほどとれるので、よく味噌汁に入れる。夏とれるながらみは、きゅうりもみと一緒に三杯酢であえる。それに、なんといっても、あじのたたきなますが食欲をそそる。

『聞き書 千葉の食事』 九十九里海岸の食より

knowchi.jp/archives/4127

#農文協

11

夏の昼食

とくに暑い日には、さっぱりと冷やそうめんやひやむぎで簡単な昼食となる。つけ汁はきぼしでだしをとり、たまりとほんの少しのざらめを入れてつくる。かなりからめの汁である。

『聞き書 愛知の食事』 堀川端、清州越商家の食より

knowchi.jp/archives/4131

#農文協

12

夏の晩ごはん

あほまめやなすび、二度いもなど畑でとれるものを一緒に炊いてごった煮をつくったり、太くなったきゅうりを薄味で煮たりする。なすびの味噌炊き、味噌あえもよく食べる。

『聞き書 大阪の食事』 摂津山間の食より

knowchi.jp/archives/4123

#農文協

13

夏の山行きの弁当

山の下草刈りに出かけるときは、ごはんをしっかり詰め、どぼ漬のきゅうりは切らずに一本持って行く。切ると味が落ちる。これをかじって食べるのがおいしい。煮豆は、いつも煮てあるので弁当の横へ入れる。

『聞き書 滋賀の食事』 湖北余呉の食より

knowchi.jp/archives/4104

#農文協

14

けずけの弁当にするほお葉飯

七月半夏のけずけ(馬市)には、朝二時ころ出る。手塩にかけて育てた子馬との別れはつらい。日中は暑いうえに、二食分を持って出るので、弁当はほお葉飯にする。

『聞き書 長野の食事』 木曽の食より

knowchi.jp/archives/4060

#農文協

15

夏の夕食

忙しい毎日では、なかなかうどんなど打っているひまはない。そのため、そうめんの乾めんをよく利用する。そうめんのつけ汁は、自家製のごまと味噌、きゅうりを使ったごま汁である。

『聞き書 群馬の食事』 高崎近郊の食より

knowchi.jp/archives/4098

#農文協

16

夏の夕食

この時期はもうもちがないので、ごはんが足りないときはそうめんにする。たいのあらでだしをとってにゅうめんにしたり、冷やしそうめんにする。

『聞き書 山口の食事』 城下町萩の食より

knowchi.jp/archives/4106

#農文協

17

夏の昼食

田植え後は、畑仕事にかかる。ごといもの土寄せ、えんどうの手(支柱)立て、かぶ、きゅうりの手入れなど、細かい畑仕事が続く。これらは女の仕事である。

『聞き書 秋田の食事』 県央八郎潟の食より

knowchi.jp/archives/4114

#農文協

18

釣り客に持たせる弁当

釣り客が来るのは平日が多く、客はほとんどごろ寝で朝を待ち、なかには眠らずに夜をすごす人もいる。

夜明けの三時、あたりはまだまっ暗だが、泊まりこんでいる客を起こし、朝飯を食べさせる。

『聞き書 千葉の食事』 東京湾奥の食より

knowchi.jp/archives/4058

#農文協

19

どじょう汁

田植えも終わり、汗で顔が光るころになると、綾歌郡羽床村あたりでは、そこここで、うどんとどじょうを入れたどじょう汁づくりがはじまる。どじょうは産卵期前の六月から七月にかけてが一年中で一番おいしい。

『聞き書 香川の食事』 さぬき平野の食より

knowchi.jp/archives/4138

#農文協

20

田植えどきの食事

六月下旬から七月のはじめに田植えがあって、このころが一年中で一番忙しい時期である。女は、田植えどきには朝三時ごろ起き、四度飯の準備でてんてこ舞いである。

『聞き書 愛知の食事』 尾張(稲沢)の食より

knowchi.jp/archives/4133

#農文協

21

夏の朝飯

春は比較的野菜が少ないが、暑くなるにつれてきゅうり、ささげ、かぼちゃなどの野菜が豊富になってくる。朝はよくしじみ汁をつくる。土用しじみの味は格別である。

『聞き書 島根の食事』 宍道湖・中海沿岸の食より

knowchi.jp/archives/4068

#農文協

22

夏の夕食

ごはんはひえ飯だが、こしもの塩煮を常におき、ごはんの食い助けにする。汁は昼の残りもの、お菜には、大豆とさんしょ(さんしょう)を煮る。さんしょ独特の味わいが豆とあいくさになり、食欲をそそる。

『聞き書 岐阜の食事』 奧揖斐(徳山)の食より

knowchi.jp/archives/4052

#農文協

23

夏の朝食

いか漁の季節なので、朝からいかの糸づくりをして、しょうが醤油で食べる。いかはあかいか(するめいか)で、とれたてのいかはつやがあり、刺身につくっていくとくるっと丸くなり、まるで生きているようである。

『聞き書 福井の食事』 越前海岸の食より

knowchi.jp/archives/4040

#農文協

24

田植えの昼食

田植えどきは、豆の粉をつけたにぎり飯のほか、ぜんまいと豆腐の味噌汁、煮つけ、でんぶ、塩漬けしてあるはたはたや、にしんを焼いたもの、たくあん、味噌漬に、どぶろくを用意する。

『聞き書 秋田の食事』 県北米代川流域の食より

knowchi.jp/archives/3986

#農文協

25

夏のようめし

ようめしは米の飯、味噌汁、塩さばを焼いたもの、つくだ煮、どぶ漬のきゅうり、トマトなどであるが、ときには冷やむぎをつくる。

『聞き書 山梨の食事』 笛吹川上流の食より

knowchi.jp/archives/3989

#農文協