1

2

燃料切れのため10月末に運用を停止したNASAの宇宙望遠鏡ケプラーに、11月15日、最後のコマンド"goodnight"が送られ、地球との通信を終了しました。nasa.gov/feature/ames/k… くしくもこの日は名前の由来となったヨハネス・ケプラーの命日でした。おやすみ、ケプラー…。そして、ありがとう…。石坂

3

熱い鉄は磁石につかない!

オーストラリアの科学館、Questaconからいただいた装置。これもお見せしましょう。斎藤 twitter.com/yoshi__saito/s…

4

紫キャベツで2色焼きそばを作ってみました。リトマス試験紙と同じように、アントシアニンという色素がアルカリ性で青緑色に、酸性で赤色に変わります。製麺に使われる「かん水」がアルカリ性、半分はレモンを絞りました。(長谷川)

#エア博物館 #エア科学館 #エア大阪市立科学館 #自宅でミュージアム

5

6

2月25日18:06に近畿地方で火球が観測されました。これに伴い、隕石が大阪府豊中市周辺に落ちている可能性があります(落ちていない可能性もあります)。それらしい黒い石を拾われた方は、inseki0225(あっとまーく)sci-museum.jpまでメールにてご連絡を。(飯山)

7

新しい展示装置の試作。名付けて「ゆらゆら磁石」 来月末にいよいよ完成。磁石同士が作用しあって、生きてるみたい。物理を専攻した人はもっとエキサイティングのはず!鉄が熱くなった原子はこんなのかな?斎藤

8

9

台風13号が接近中ですが、本日さらに台風14号「ヤギ」が発生しました。ヤギとはやぎ座のことです。台風の名前にはアジア名というのがあり、国際的に使われています。アジア名のリスト中、日本語の名前は星座から選ばれていますが、カジキとかトカゲとか、随分マイナーな星座も使われています。(江越)

11

12

13

6月29日午前2:48頃、関東方面で明るい火球が観測されました。東京都23区東部~千葉県北西部あたりに、隕石が落下している可能性があります(燃え尽きている可能性の方が高そうです)。ビルの屋上など、石がないはずの場所に、黒い小さな石が落ちていたら、ビニール袋などで採取してください。(飯山)

14

#エア大阪市立科学館 「雨の日の天文楽」

ようやく金星の季節になったのに、大阪はいち早く梅雨入り…。金星に会えない雨の日には、紙と鉛筆で「金星の薔薇」を描いてみては?金星と地球は公転周期が8:13という美しい関係にあり、一定時間毎に金星と地球の位置を線で結ぶと「五弁花」が描けます。石坂

15

本日、国立天文台より暦要項(れきようこう)が発表されました。ここには天文台で推算した平成31年の暦が掲載されており、春分の日は3/21、秋分の日は9/23になります。12/23は祝日でなくなります。この暦要項は官報にも掲載され、これで(現在制定の法令の範囲で)平成31年の祝日が確定します(江越)

16

17

19

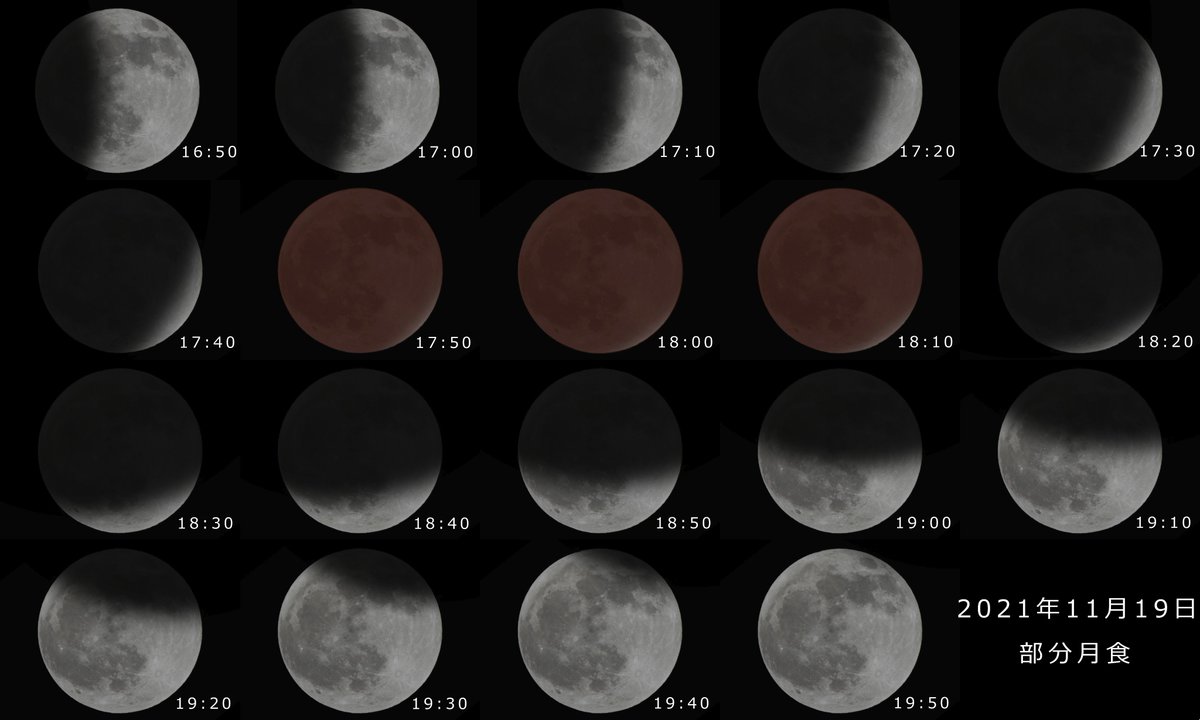

【満月の大きさ】

今回の月食は、スーパームーンの皆既月食と言われています。実は満月の大きさは毎回少しずつ変わります。ここ数年の同じ条件で撮影した満月を動画にしてみました。一口に満月といっても、ずいぶん大きさが違います。今回の月食は、今年、月が一番大きく見える日に起こります(江越)

20

21

#エア大阪市立科学館 「雨の日の天文楽」

そして水星と金星の公転周期の関係は9:23。地球と金星ほど「美しい関係」ではないですが、同じように、それぞれの公転角速度に応じた間隔で軌道上に点を打ち、線でつなぐと…?今度はダリアの花が現れました!さて他の天体ではどんな花が咲くでしょう?石坂

22

23

24

#学芸員のおしごと 名古屋市科学館で天文系の学芸員を募集しています(それも正規職員!)。city.nagoya.jp/shisei/categor… 今のご時世、学芸員の正規採用は滅多にないことなので、他館のことではありますが、ご紹介しました。〆切間近だそうです!石坂

25