377

381

【重なりの表現】

俯瞰アングルは、ともすれば平面的に見えます。前後が重なるポイントを意識的に見やすくすることが大切です。

#背景美術 許可済(再掲)背景:西俊樹(@shirakabausagi)

383

筆ペンだけで風景を描く

388

影を入れる時、こういう効果を考えて位置を決めています。同時に複数の効果を満たす場所を発見出来たときは、パズルが解けたときのような嬉しさがあります。

#背景美術 許可済

390

391

392

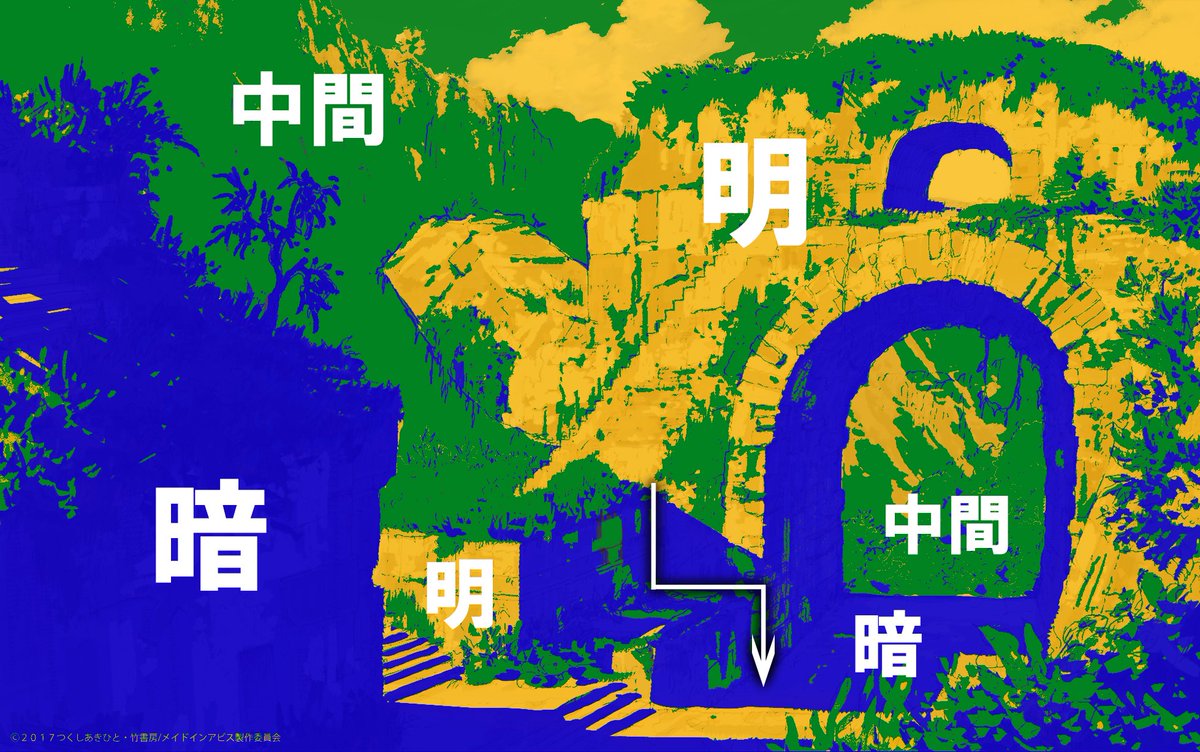

【ラフボード/その明暗簡略図】

ラフに描くという意味は、明暗パズルに集中するということです。

白い矢印の部分に注目。明るい石の色をL字に配置することで、段差を表現しています。

また階段は、ストライプの影だけで表現されています。

#背景美術 (許可済)

399

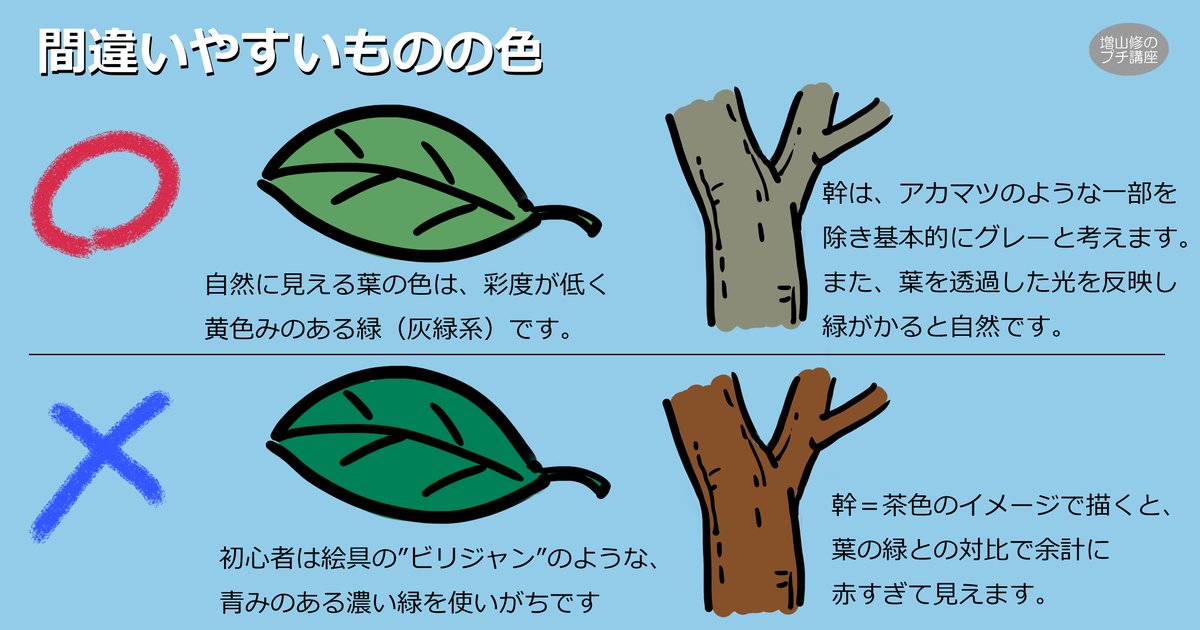

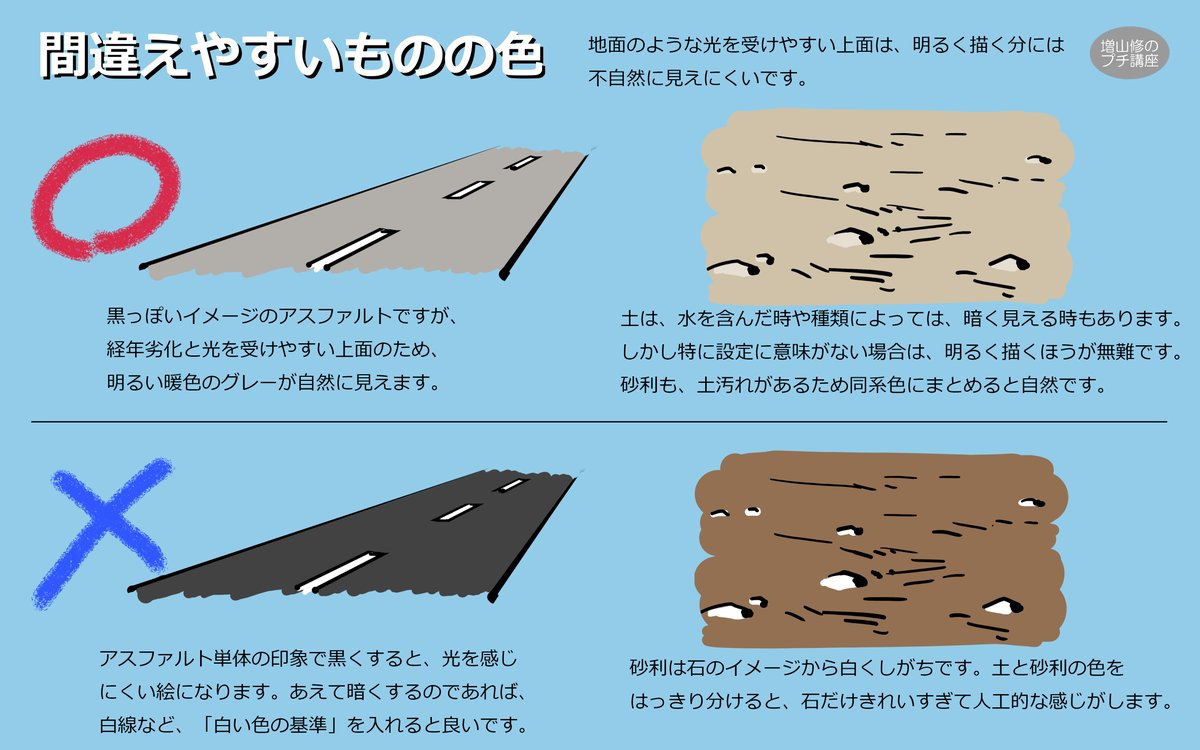

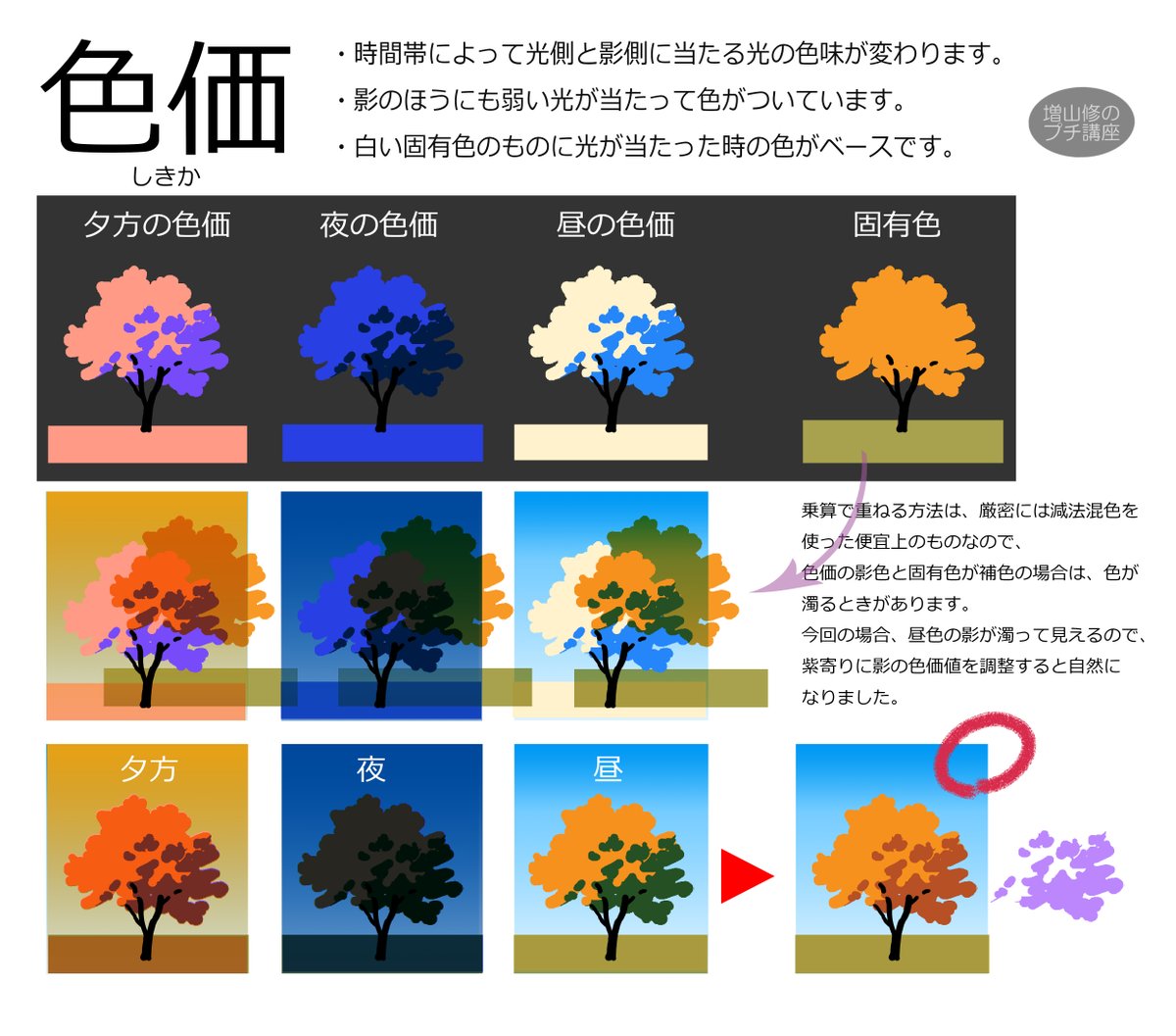

#色の見え方 トレンドに乗ってみました・・