402

仕事の絵しか描いていないことで、疲れていく人がいます。

ちゃんと仕上げなければいけない、という強迫観念にいつも縛られるためです。

スケッチよりもさらに肩の力を抜いた「メモ描き」を気軽にすると、原点を思い出しやすくなります。

404

408

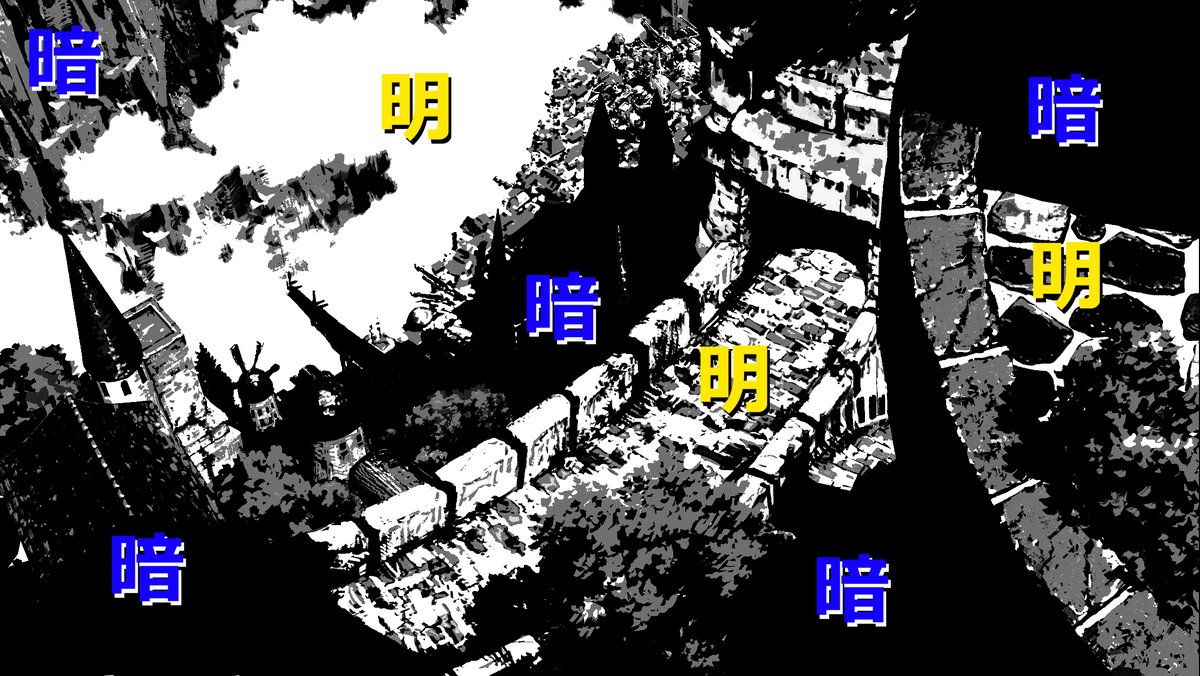

近景を暗いシルエットにすることで奥にある主題を見やすくする手法は、古典の時代から多くの絵で見られます。また、季節や場所を表すアイコンを配置することで、舞台を説明しやすくなります。

#背景美術 【Background Art staff's work:Made in Abyss】(許可済)

410

413

【色替えによるラフボード作成】

同じ場所で、違う時間帯のパターンを作るときは、昼間を最初に描きます。

光に色が付く場合は色を被せて作成。夜はいったん暗いベース色を決めます。夜間光源がある場合は、その上から光の影響を足します。

#madeinabyss #背景美術 (許可済)

415

勉強開始

国語「あいうえおカキクケコ」

算数「1+1=2、2+2=4」

音楽「ドレミファソラシド」

習字「とめ、はね、はらい」

図工「自由に描いてね」

この差は一体・・?

417

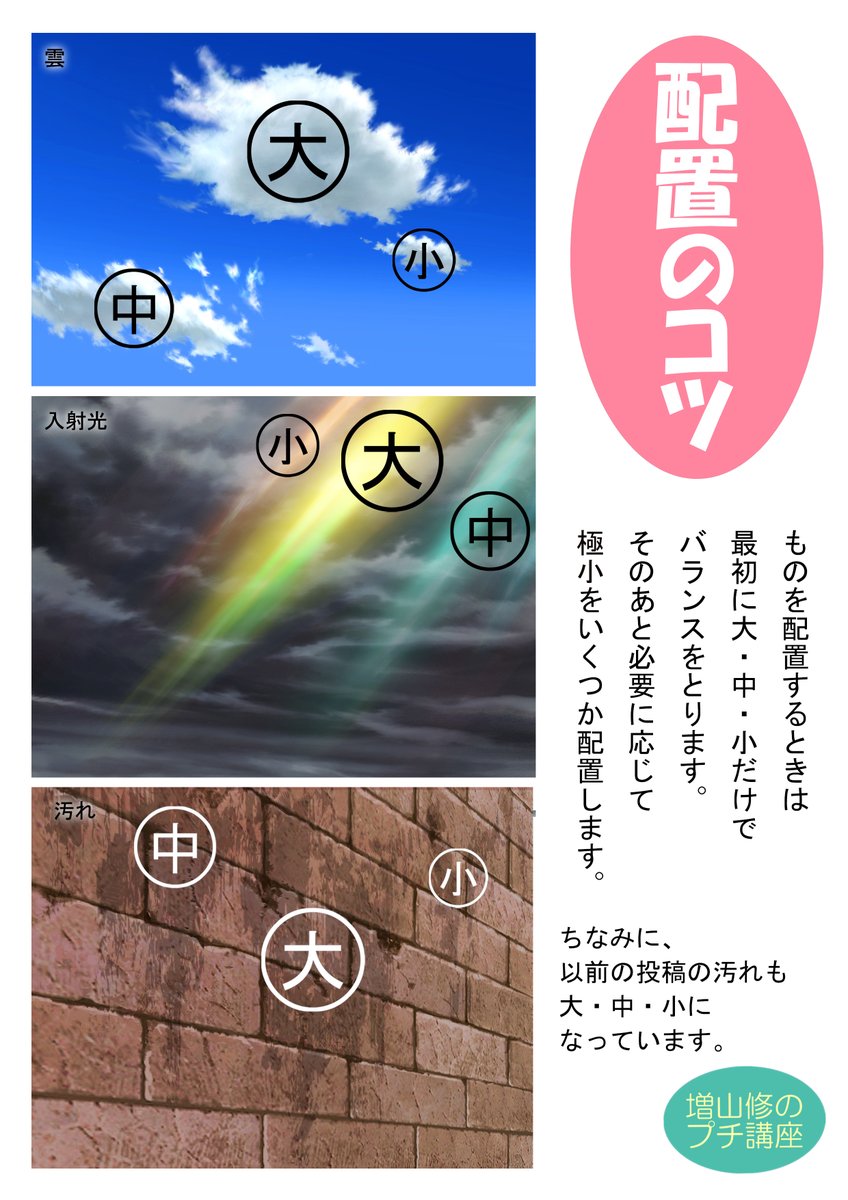

写真をベースに加筆するときのコツ。

ポイントは余計な情報を減らしていくこと。写真は細かいところまでグラデーションがあるので、そこをベタっぽく塗りつぶす必要があります。

特に光が当たっている側の情報量を減らすと良いです。

418

425

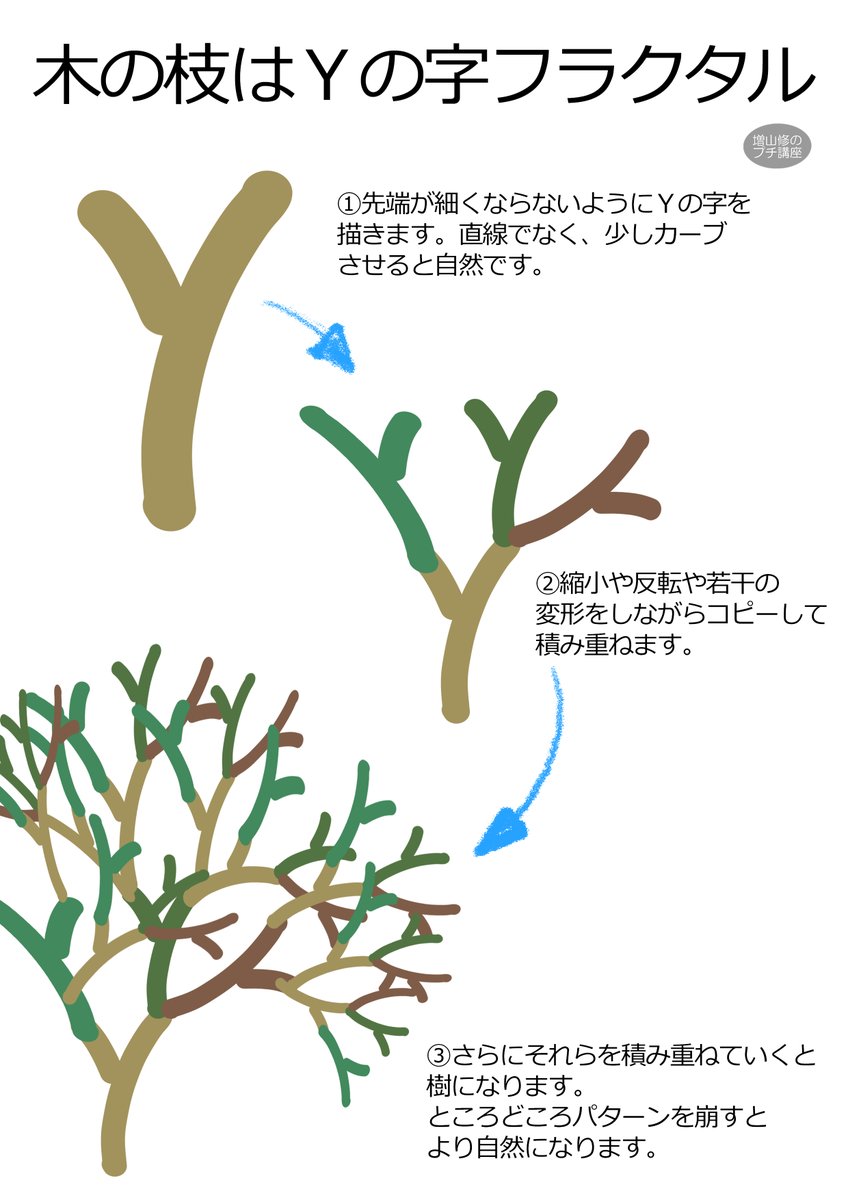

上手く描けない時はたいてい、本来シンプルな法則を自らバラバラに分解して、問題を複雑にしている時。