26

27

28

29

今日は全日本刀匠会が制定した #日本刀の日。「とうしょう」の語呂合わせだそうです。

そこでご紹介するのは、近江屋事件でも携えていたとされる #坂本龍馬 の愛刀です。@kyohaku_gallery #陸奥守吉行

『刀 吉行作 坂本龍馬遺物』(京都国立博物館所蔵)「ColBase」収録

jpsearch.go.jp/item/cobas-46

30

細長い家屋に脚が生えた生物にも見える画像の正体は、土製の棺「陶棺」です。#古墳時代 に作られました。

12本の脚は、棺を焼き上げる際に形が崩れないよう、空気を抜くために取り付けられたようです。

#コレどうなってるの ?と思わずにはいられない形態の棺です。#ColBase #キュレーターバトル

31

躍動感あふれるこの像の名前は『伽藍神立像』。#鎌倉時代 に作られました。

本来の姿は釘と木槌を持った姿で、修行を怠る人を懲らしめるために走り回る神様だそうです。

一目見ると #コレどうなってるの ?と作品に込められた意味も気になってくる像です。#ColBase #奈良国立博物館 #キュレーターバトル

32

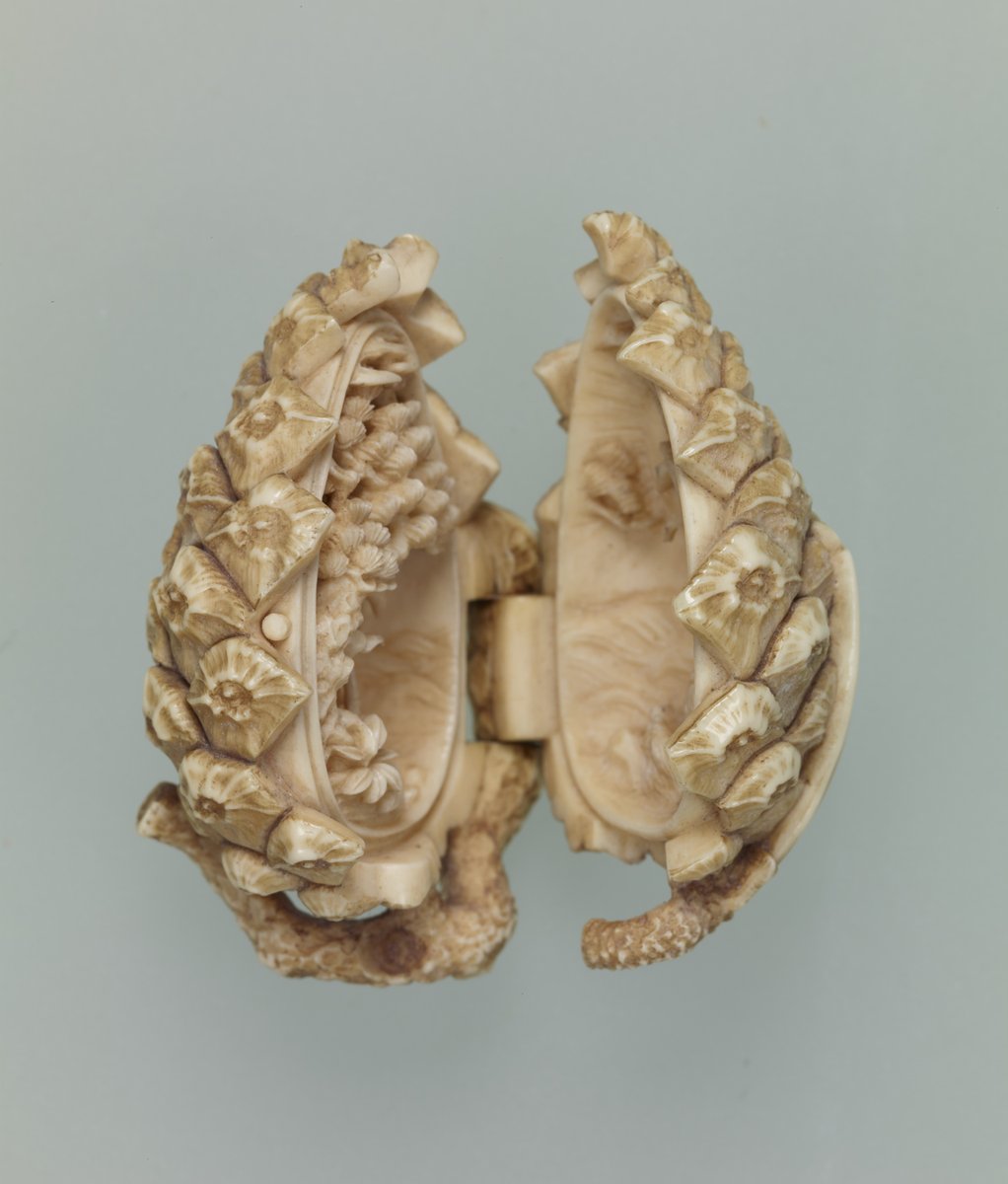

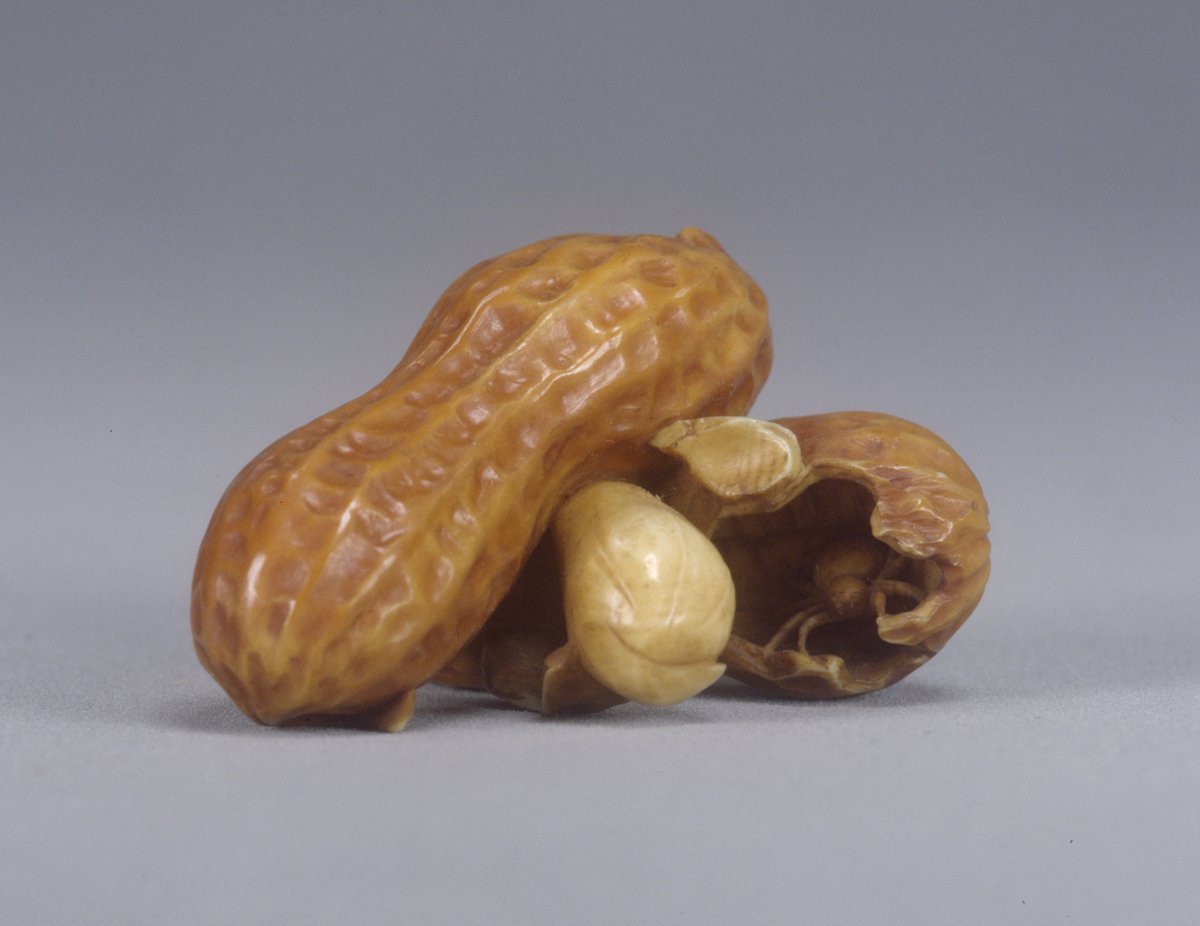

松ぼっくりの根付‥と思ったら、なんと中には更に根付の世界が広がっている #コレどうなってるの !? な作品です。高さ4.2cm、明治時代に作られました。

#松 の精が登場する『高砂』(たかさご)という #能 がモチーフの根付と思われます。#ColBase #キュレーターバトル

33

34

10月31日の #ハロウィン にちなみ、コウモリが描かれた浮世絵をご紹介。

#コウモリ が蝙蝠傘を持っている、なかなかシュールな作品です。#月岡芳年 作。#ndldigital

芳年『蝙蝠之五段目/鐘之世界』(国立国会図書館所蔵)「国立国会図書館デジタルコレクション」収録

jpsearch.go.jp/item/dignl-131…

35

こちらの絵は、円山応挙に学んだ #長澤蘆雪 の作品。薔薇を眺める #犬 の表情が絶妙です。@apmoa

長澤蘆雪 NAGASAWA Rosetsu,Roses, Butterfly and Puppies,color on silk,木村定三コレクション / Kimura Teizo Collection『薔薇蝶狗子図』「愛知県美術館コレクション」収録

jpsearch.go.jp/item/apmoa_map…

36

37

38

#亀 の甲羅の裏側に文字が!?と思いきや、実はこれ『亀香炉』という #香炉 なんです。

江戸時代に作られたとみられ、飴釉が施されています。

あまりにもリアルな造りに #コレどうなってるの ?と唸ってしまう香炉です。#ColBase #キュレーターバトル #陶磁器

39

40

頭が全員、将棋の駒の武士たち。#コレどうなってるの!?

実はこの絵は、義経などが戦った #一ノ谷の戦い を将棋に見立てた作品です。#歌川芳員 作。

歴史上の武士がどの将棋の駒になっているのか、想像するのも面白いかもしれません。#キュレーターバトル #ndldigital

41

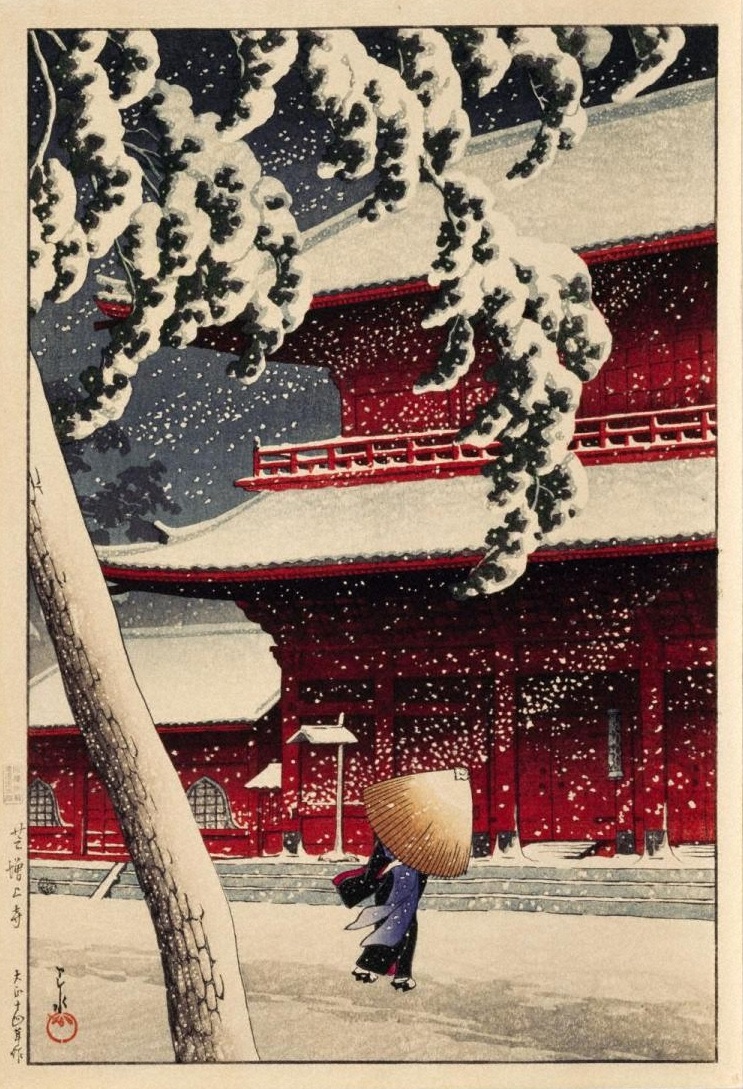

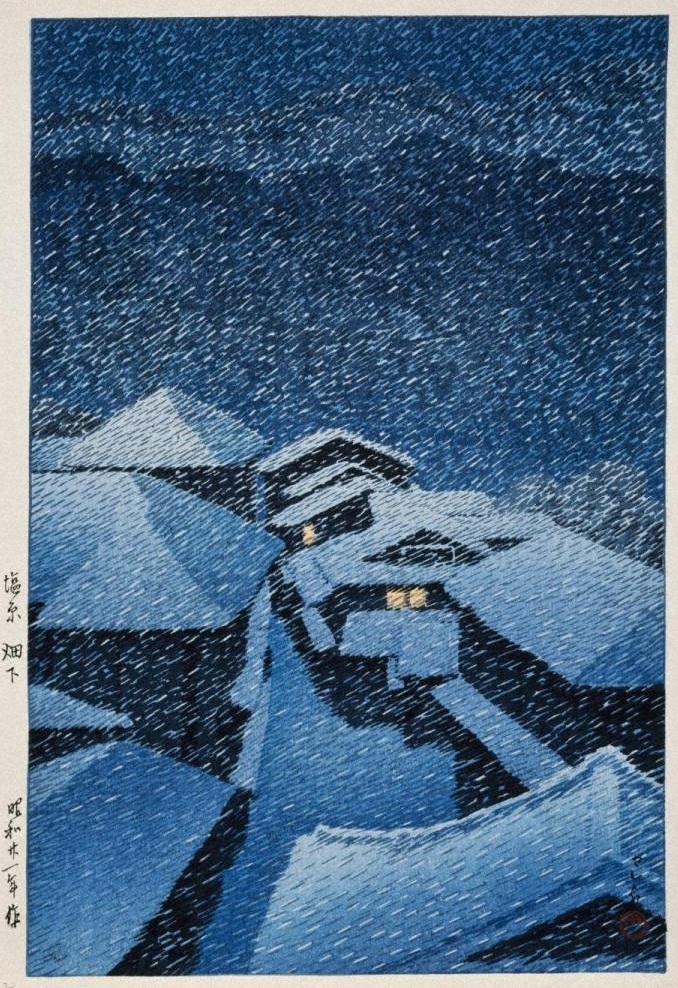

#源実朝 の「出でて去なば 主なき宿となりぬとも 軒端の梅よ 春を忘るな」という和歌が作中で登場しました。

それにちなみ、雪が降る中に梅と雀が描かれた作品をご紹介します。作者は #土田麦僊。@tokyofujibi #鎌倉殿の13人

42

43

44

46

47

48

ジャパンサーチのギャラリー「犬」はこちらからご覧いただけます。

jpsearch.go.jp/gallery/ndl-z7…

49

1914年(大正3)12月18日 #東京駅 の完成式が行われました。駅舎を設計したのは「近代建築の父」と呼ばれる #辰野金吾。1908年に起工し6年かけて建設されました。

写真は工事中の東京駅です。赤いレンガが積まれる前の、鉄骨構造の美しさがよくわかります。#ndldigital #東京駅の日

50