51

52

53

54

55

56

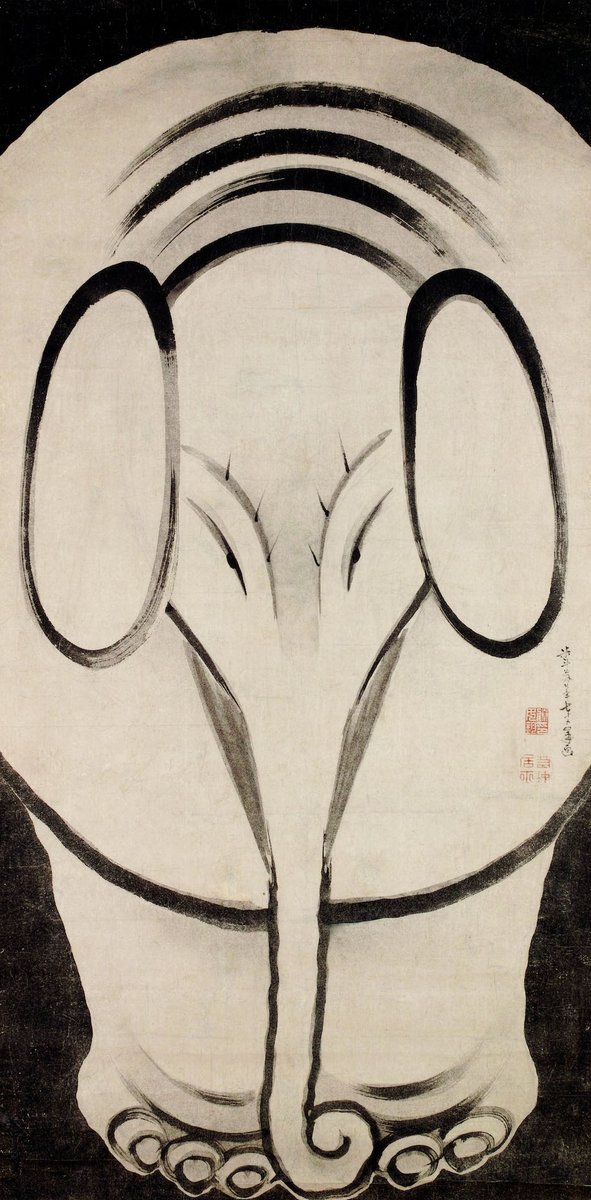

正徳6年2月8日(1716年3月1日)は江戸中期の奇才絵師 #伊藤若冲 の誕生日です。本日はジャパンサーチで見られる若冲の作品をご紹介します。

まずは、畳一畳近くある大きな画仙 紙に、象を真正面から描いた迫力満点の墨画「象図」(東京富士美術館蔵)。若冲70歳代半ばの作品。@tokyofujibi

57

58

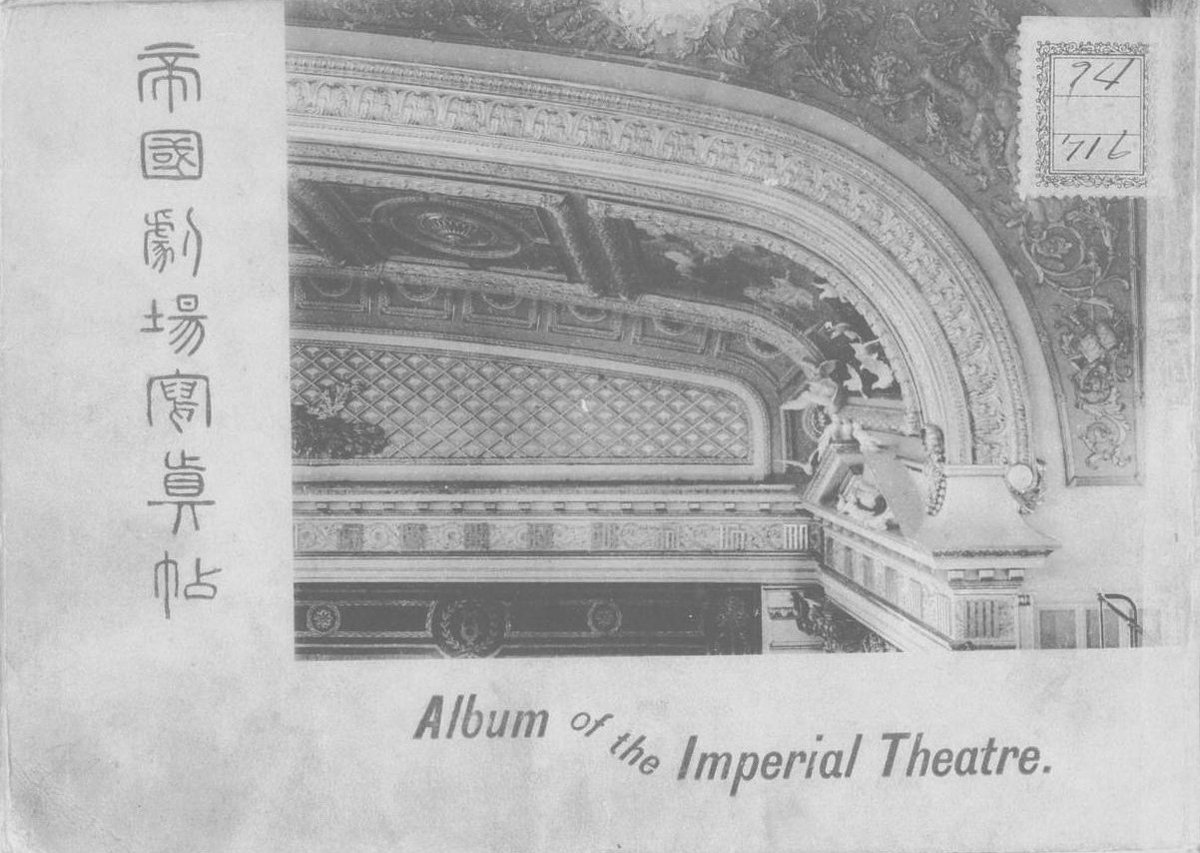

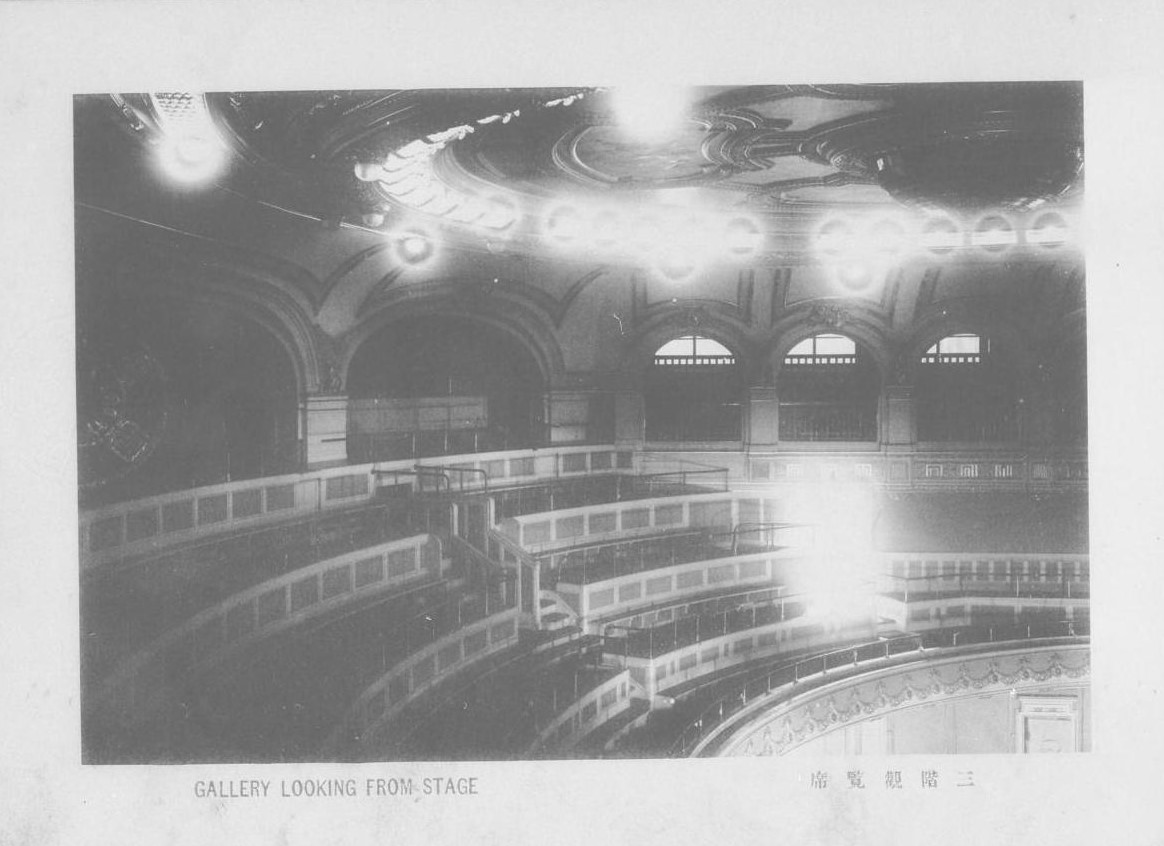

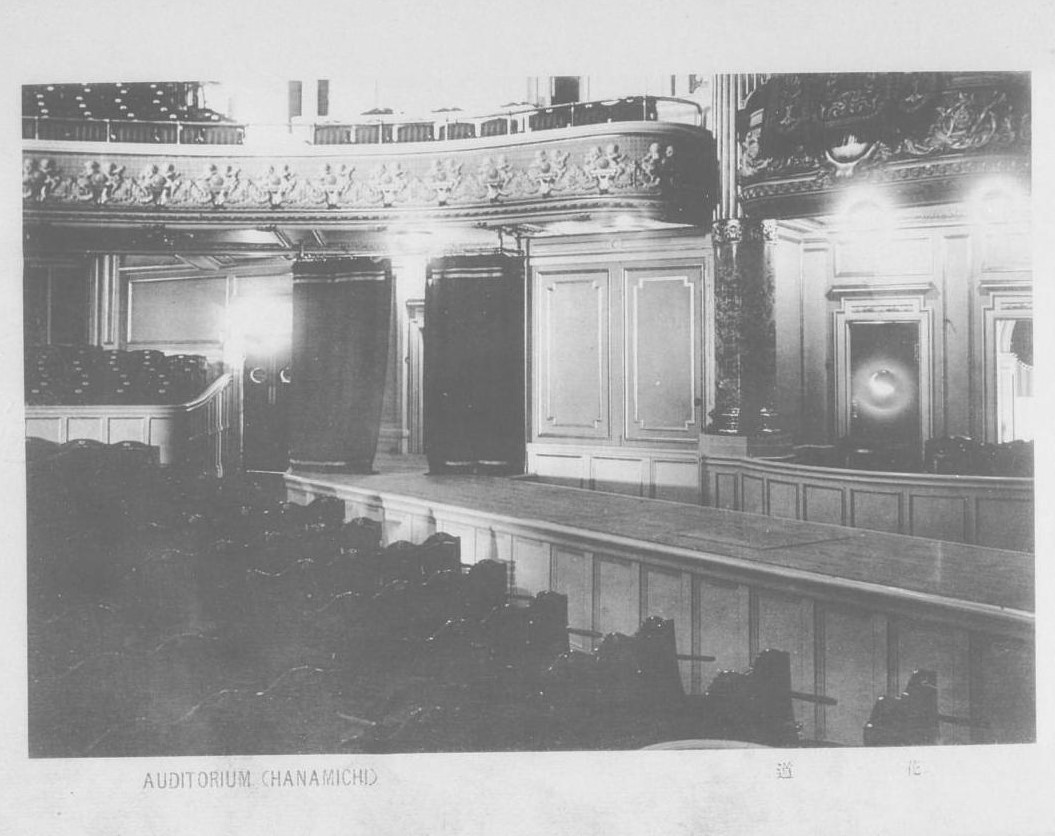

こちらは1911(明治44)年に出版された、初代 #帝国劇場 の中の様子がわかる『帝国劇場写真帖』。

1枚目が切符売場、2枚目は大入口。3枚目は本の表紙です。中の様子もさることながら、本のタイトルの書体もレトロ。#ndldigital #観劇の日

59

60

この謎の動物の横には「ロイアールト」の文字が。実はこの動物、原猿類の #スローロリス を描いたもの。1833(天保4)年にオランダ船から持ち込まれたのだそう。写本『外国珍禽異鳥図』より。

頭を抱えるように丸まる姿が何とも言えません。#ndldigital

61

1796年2月17日、ドイツ人医師で博物学者の #シーボルト が誕生しました。

日本の植物をヨーロッパに紹介した #日本植物誌 は植物学、民俗学、文化史的な観点はもちろん、ボタニカルアートとしても評価されています。こちらは『日本植物誌』からツバキの図です。@fukuoka_preflib

62

本日2月20日は #歌舞伎の日。慶長12年2月20日に、出雲阿国(いずものおくに)がはじめて徳川家康などに「かぶき踊り」を披露したことが由来だそう。

こちらは #歌川国芳 が描いた出雲阿国。阿国は出雲大社の巫女出身で #歌舞伎 の創始者とされています。#ndldigital

63

陰暦 2月は #梅見月 とも呼ばれ、まだ寒い冬のなか早咲きの梅を探して歩くことを探梅(たんばい)といいます。

こちらの作品は大正から昭和期の日本画家 #土田麦僊 によるもので、雪のなかで咲く梅の木に5羽の雀がとまっている様子を描いています。@tokyofujibi

64

65

安政7年3月3日(1860年3月24日)、江戸幕府の大老・井伊直弼が登城の途中、尊皇攘夷派の水戸浪士らに暗殺される #桜田門外の変 が起こりました。

掲図は幕末から明治期の浮世絵師 #月岡芳年 作 #江水散花雪 です。季節外れの大雪の中、激しく切り合う浪士と彦根藩士を描いています。#ndldigital

66

江戸時代、ひな壇に金魚鉢を飾る風習があったことから、3月3日は #金魚の日 とされているそうです。

金魚の日にちなみ #歌川国芳 の『金魚づくし・さらいとんび』をご紹介します。描かれたのは、とんびに油揚げをさらわれてしまった金魚たち。#ColBase #金魚

jpsearch.go.jp/item/cobas-539…

67

二十四節気の #啓蟄(けいちつ)の季節になりました。冬の間、土の下で冬ごもりをしていた虫(蟄虫)が春の気配を感じて、地上に出てくる頃を意味する節気です。

こちらは #増山雪斎 の様々な生物を写生した画帖『虫豸帖』(ちゅうちじょう)より、カエルとトカゲ。#Colbase

jpsearch.go.jp/item/cobas-473…

68

本日(3月8日)は、漫画家 #水木しげる の誕生日にちなみ、日本の妖怪をご紹介!

一匹目は、鵺(ぬえ)。頭は猿、体は狸、尾は蛇、四肢は虎という妖怪で、『平家物語』にも登場しました。鳴き声はトラツグミに似ているそうで、平安時代、夜な夜な黒雲とともに現れて近衛天皇を悩ませたそう。 @tm_library

69

3/10~14日頃は七十二候の #桃始笑 (ももはじめてさく)。桃のつぼみがほころび、花が咲き始める頃です。本日はギャラリー「桃」から、桃関連の資料をご紹介します!

こちらは、江戸時代後期の本草学者・毛利梅園が描いた『梅園草木花譜春之部 1』より、桃の花の写生図。

jpsearch.go.jp/item/dignl-128…

70

江戸時代の人々は見慣れぬ魚を捕らえると「珍魚」「異魚」として資料に残してきました。

ジャパンサーチのギャラリー「江戸時代の珍魚」はこちらからご覧いただけます。

jpsearch.go.jp/gallery/ndl-Kv…

71

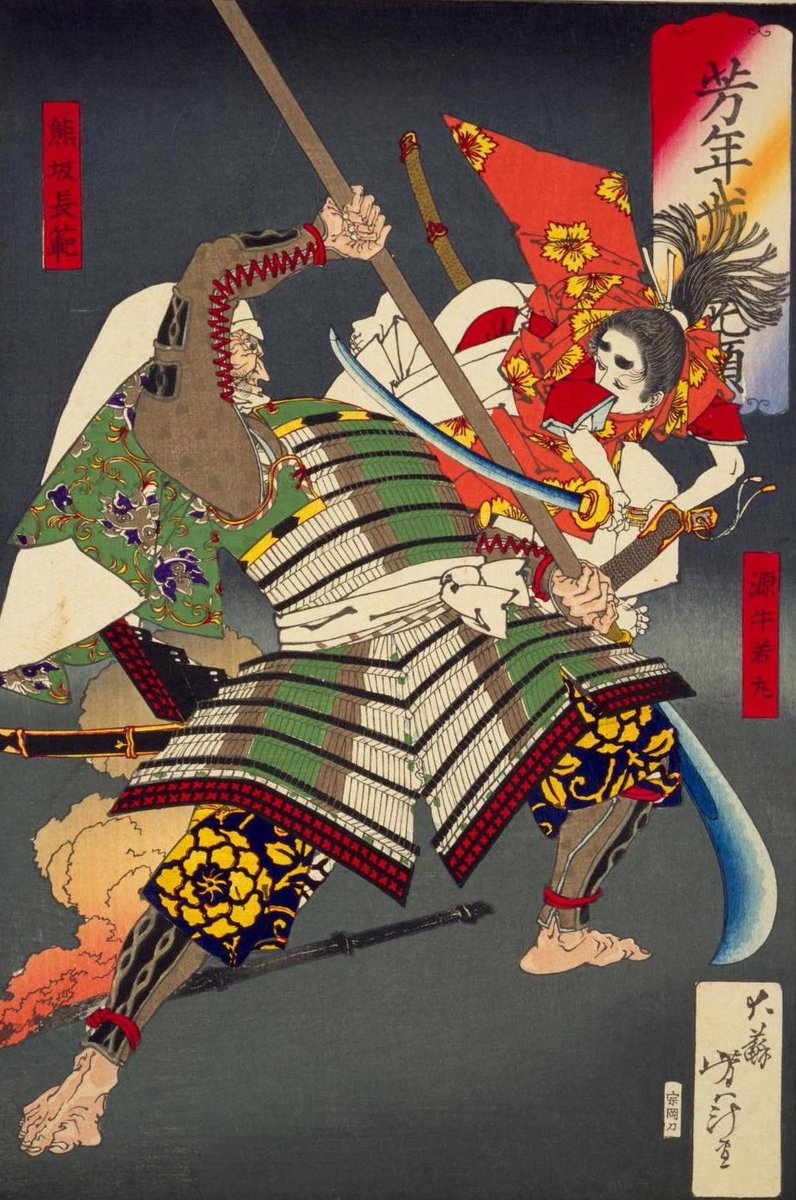

天保10年3月17日(1839年4月30日)は、幕末・明治に活躍した浮世絵師 #月岡芳年 の誕生日。

芳年には「血まみれ芳年」の呼称もありますが、実は武者絵、歴史画、美人画、新聞挿絵なども手がけるオールラウンダー絵師です。

画像は、弁慶VS牛若丸の決闘の劇的一瞬!#ndldigital

jpsearch.go.jp/item/dignl-130…

72

これは、幽霊画で有名な円山応挙が自分の絵から幽霊が出てきて、めちゃくちゃビックリしているところ。芳年はユーモアのセンスも抜群です。

ジャパンサーチでは、 #月岡芳年 の作品を多数ご覧いただけます。ぜひ、検索してみてください!

jpsearch.go.jp/item/dignl-131…

73

74

今週の #どうする家康 では京都の豪商 #茶屋四郎次郎 が初登場。それにちなみ、茶屋四郎次郎が創案したという「茶屋染」のうちの一つ「茶屋辻」の文様の着物をご紹介します。

茶屋辻は四季折々の草花や風景を、藍染で染めたデザイン。武家の女性が夏に着用しました。#ColBase

jpsearch.go.jp/item/cobas-878…

75

今朝の東京地方の #狐の嫁入り と呼ばれる天気にちなみ、本日は #狐 に関する作品をご紹介していきます。

こちらは、王子(現・東京都北区)に現れていたという、狐火の伝承を描いた作品です。駕籠に担がれた男性は狐に化かされてしまった様子。#ndldigital

jpsearch.go.jp/item/dignl-130…