51

52

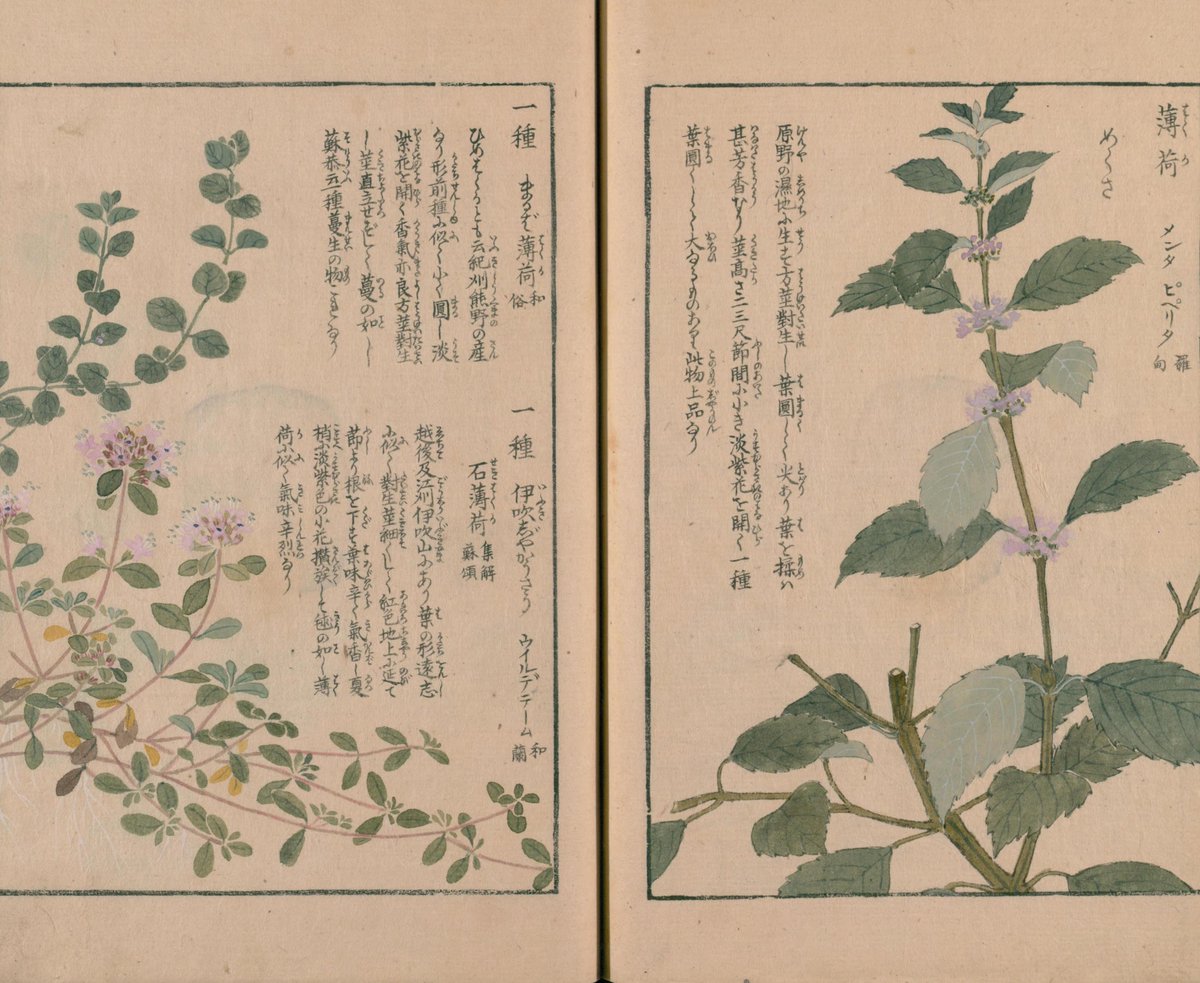

6月20日は #ペパーミントの日。ペパーミントの日にちなみ、江戸時代につくられた『本草図譜』より薄荷をご紹介します。

#薄荷 は江戸時代に薬草として、1817(文化14)年ころにはじめて備中(現・岡山県西部)で栽培が始まったそうです。#ndldigital #本草図譜

jpsearch.go.jp/item/dignl-255…

53

7月12日から7月17日頃の期間は、七十二候の #蓮始開(はすはじめてひらく)。#蓮 の花がゆっくりと開き始める頃になります。

こちらは #川瀬巴水 が描いた『芝弁天池』。東京港区にある、増上寺の境内にあった蓮池が描かれています。@RitsARC

jpsearch.go.jp/item/arc_nishi…

54

55

本日(3月8日)は、漫画家 #水木しげる の誕生日にちなみ、日本の妖怪をご紹介!

一匹目は、鵺(ぬえ)。頭は猿、体は狸、尾は蛇、四肢は虎という妖怪で、『平家物語』にも登場しました。鳴き声はトラツグミに似ているそうで、平安時代、夜な夜な黒雲とともに現れて近衛天皇を悩ませたそう。 @tm_library

56

57

細長い家屋に脚が生えた生物にも見える画像の正体は、土製の棺「陶棺」です。#古墳時代 に作られました。

12本の脚は、棺を焼き上げる際に形が崩れないよう、空気を抜くために取り付けられたようです。

#コレどうなってるの ?と思わずにはいられない形態の棺です。#ColBase #キュレーターバトル

58

本日2月20日は #歌舞伎の日。慶長12年2月20日に、出雲阿国(いずものおくに)がはじめて徳川家康などに「かぶき踊り」を披露したことが由来だそう。

こちらは #歌川国芳 が描いた出雲阿国。阿国は出雲大社の巫女出身で #歌舞伎 の創始者とされています。#ndldigital

59

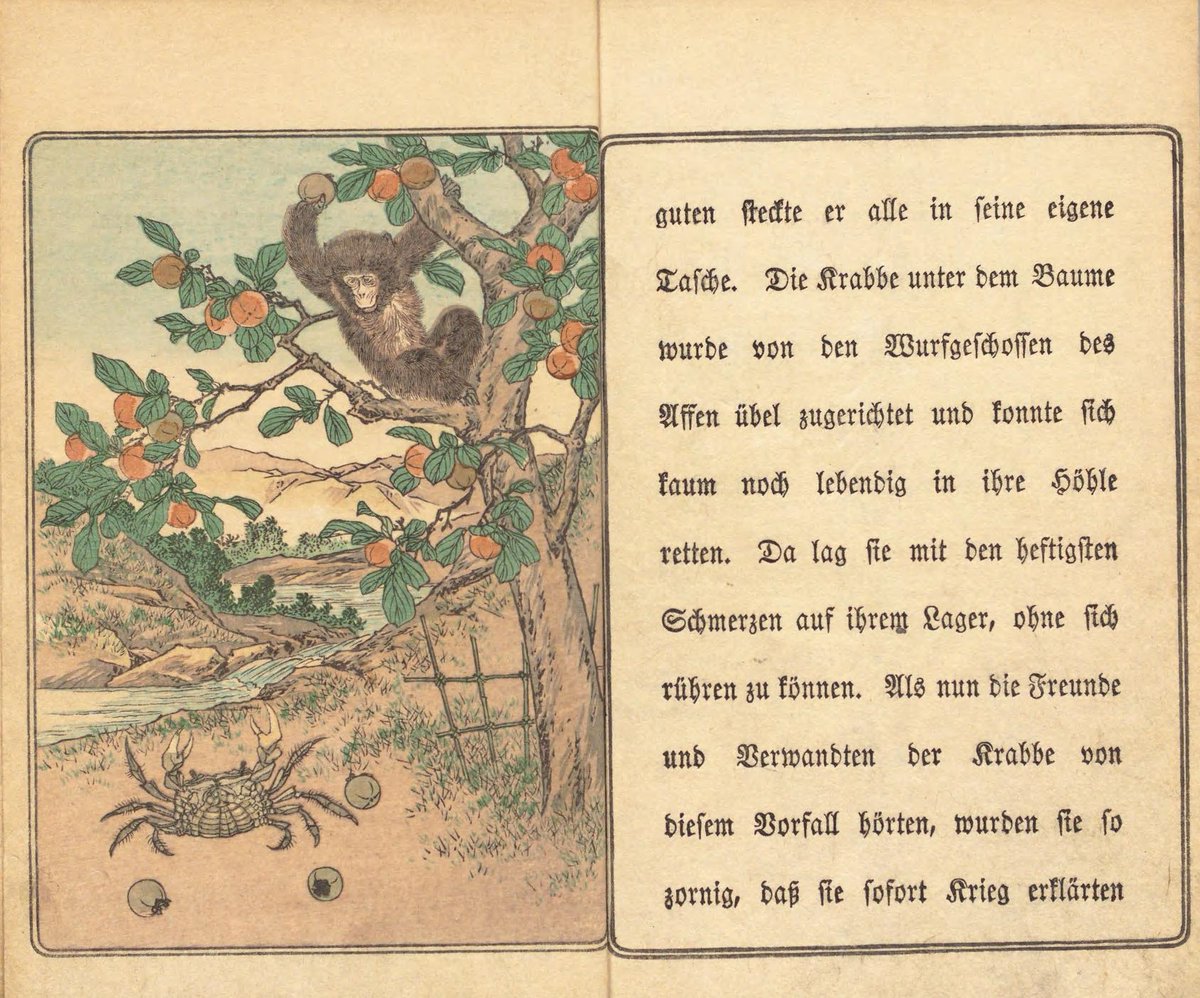

#明治時代 に出版された『#猿蟹合戦』のドイツ語版絵本です。日本の昔話を海外向けに出版した絵本とみられます。

ハンプティ・ダンプティのような臼や二足で立つ蟹など、挿絵がユニークな作品です。挿絵は #小林永濯 画。#ndldigital

60

61

二十四節気の #小寒(しょうかん)の季節になりました。

この日から節分までの約30日間を「寒の内」といい、寒中見舞いはこの時期に出すのがしきたりです。

こちらの絵は #長澤蘆雪 が描いた『南天に雪兎図』。蘆雪の師、#円山応挙 の作品を参考に制作したものと考えられています。@tokyofujibi

62

陰暦 2月は #梅見月 とも呼ばれ、まだ寒い冬のなか早咲きの梅を探して歩くことを探梅(たんばい)といいます。

こちらの作品は大正から昭和期の日本画家 #土田麦僊 によるもので、雪のなかで咲く梅の木に5羽の雀がとまっている様子を描いています。@tokyofujibi

63

64

1796年2月17日、ドイツ人医師で博物学者の #シーボルト が誕生しました。

日本の植物をヨーロッパに紹介した #日本植物誌 は植物学、民俗学、文化史的な観点はもちろん、ボタニカルアートとしても評価されています。こちらは『日本植物誌』からツバキの図です。@fukuoka_preflib

65

66

6月に入り、雨の降る日も多くなってきました。本日は雨にまつわる作品をご紹介します。

こちらは江戸後期の浮世絵師 #歌川国芳 が描いた #てるてる坊主。日本では江戸時代中ごろから、てるてる坊主の風習があったそうです。@RitsARC

jpsearch.go.jp/item/arc_nishi…

67

68

69

躍動感あふれるこの像の名前は『伽藍神立像』。#鎌倉時代 に作られました。

本来の姿は釘と木槌を持った姿で、修行を怠る人を懲らしめるために走り回る神様だそうです。

一目見ると #コレどうなってるの ?と作品に込められた意味も気になってくる像です。#ColBase #奈良国立博物館 #キュレーターバトル

70

頭が全員、将棋の駒の武士たち。#コレどうなってるの!?

実はこの絵は、義経などが戦った #一ノ谷の戦い を将棋に見立てた作品です。#歌川芳員 作。

歴史上の武士がどの将棋の駒になっているのか、想像するのも面白いかもしれません。#キュレーターバトル #ndldigital

71

72

こちらの絵は、円山応挙に学んだ #長澤蘆雪 の作品。薔薇を眺める #犬 の表情が絶妙です。@apmoa

長澤蘆雪 NAGASAWA Rosetsu,Roses, Butterfly and Puppies,color on silk,木村定三コレクション / Kimura Teizo Collection『薔薇蝶狗子図』「愛知県美術館コレクション」収録

jpsearch.go.jp/item/apmoa_map…

73

74

この謎の動物の横には「ロイアールト」の文字が。実はこの動物、原猿類の #スローロリス を描いたもの。1833(天保4)年にオランダ船から持ち込まれたのだそう。写本『外国珍禽異鳥図』より。

頭を抱えるように丸まる姿が何とも言えません。#ndldigital

75

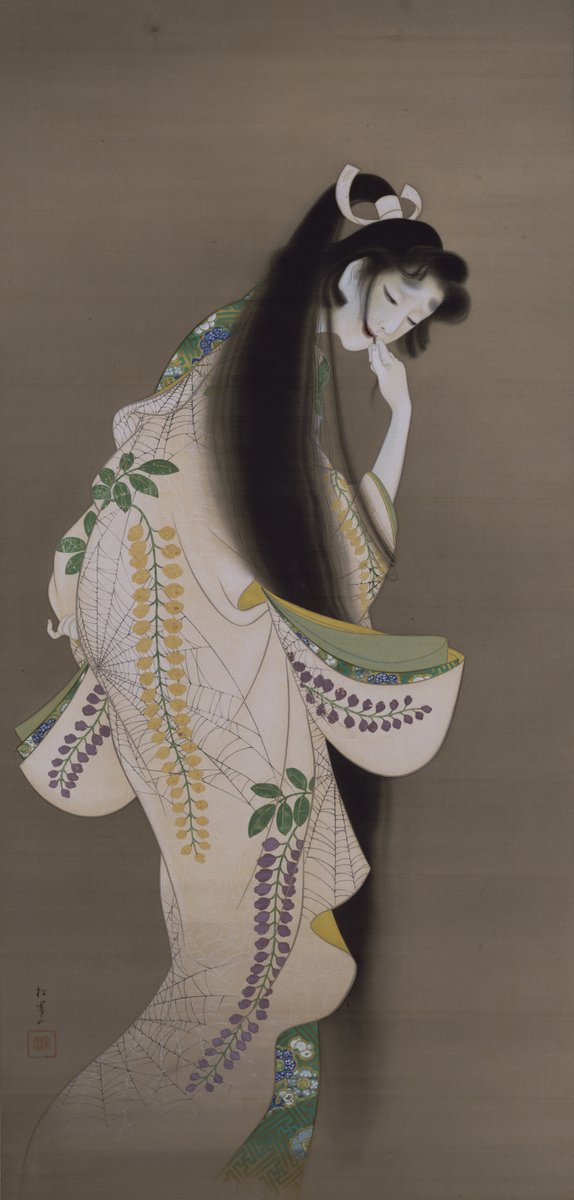

こちらは #上村松園 が描いた『焔』。#源氏物語 に登場する、嫉妬に狂う六条御息所(ろくじょうのみやすんどころ)の生霊がモチーフです。打掛けに描かれた藤にからむ蜘蛛の巣の柄からは、六条御息所の怨念を感じます。

松園がスランプの頃に描かれた、異色の作品。#ColBase

jpsearch.go.jp/item/cobas-476…