232

235

237

238

239

240

絵具によるイメージボード

#背景美術 (再掲)

242

243

247

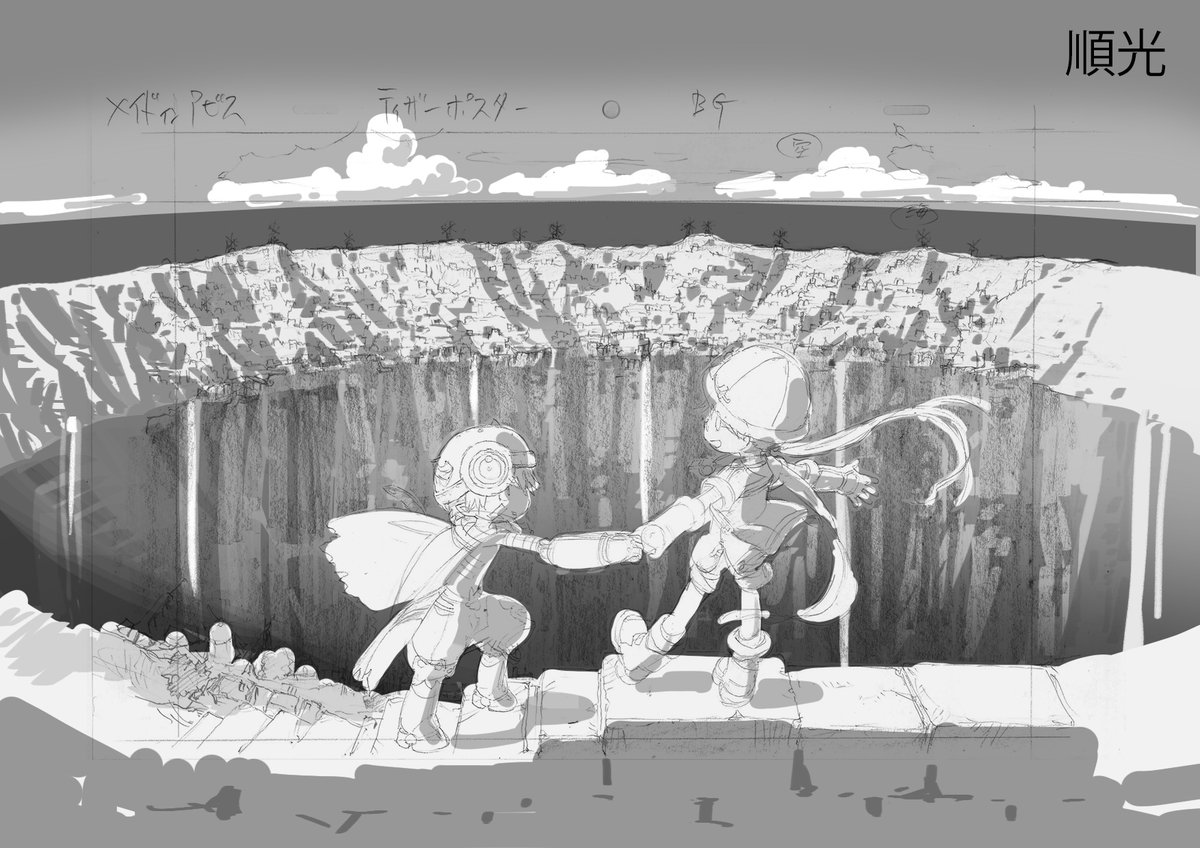

【朝日による光の変化】

アニメーション美術では1カット内で光の変化がある時、背景を2枚描きます。

デジタルではコピーできるので色だけ変えれば良いですが、絵具で描いていた頃は紙の収縮によってずれる場合があり、気を使いました。

#背景美術 #maiabys 背景:西俊樹(@shirakabausagi)

250