277

夕方の水面

水底の絵に、水面の絵を半透明で重ね合わせて描かれています。

#背景美術

278

モチーフごとに意識が分断されると、画面全体のバランスが崩れやすくなります。

#背景美術

279

空気遠近

手前の木も遠くの山も、近くで見れば同じ葉の色です。

そこにブルーのフィルターを重ねることで、遠近感が生まれます。

#背景美術

280

ラフボード制作過程

手前のシルエットを一番暗い基準にして、中間のトーンを足していきます。

#背景美術 許可済

281

光の回折を描く時の注意点

明るい面に接する影部分に鮮やかな色が出ますが(鮮やか縁取り)、その際、細い窓の桟などは全体が染まります。

#背景美術

282

ラフボード制作過程

明るい固有色のベースに、ブルーブラックの影を乗算レイヤーで重ねて立体感を出します。そのあと空気遠近や入射光、ハイライトなどの要素を足します。

#背景美術 許可済

283

【ボカシのコツ】

目的によって、ボカシの種類を変えると良いです。さらにブラッシュアップしたい時は指先ツールなどを使います。

#背景美術

284

遠近表現 遠景は2階調にして情報量を少なくしています。

#背景美術 許可済

285

室内 ラフボード

調度品は、明暗を無理に面分けするのでなく、角のハイライトを強調することで面を描け、また艶も出せます。

#背景美術 許可済

287

【固有色の差による面表現】

白い石や漆喰部分を黄色で表示したもの。レンガや石組みを描くときに、はっきり固有色の違うパーツや汚れなどを入れることで、面の違いを出すことができます。その場合、光側と影側にまたがるように配置することがポイントです。

#背景美術 許可済

288

モチベーションは機械のようなもの。自ら学習という油をさし続けて問題意識を深化させなければ、やがて錆びついて止まる。

289

290

努力すること以上に、努力する方向を間違えないことのほうが難しい。

291

292

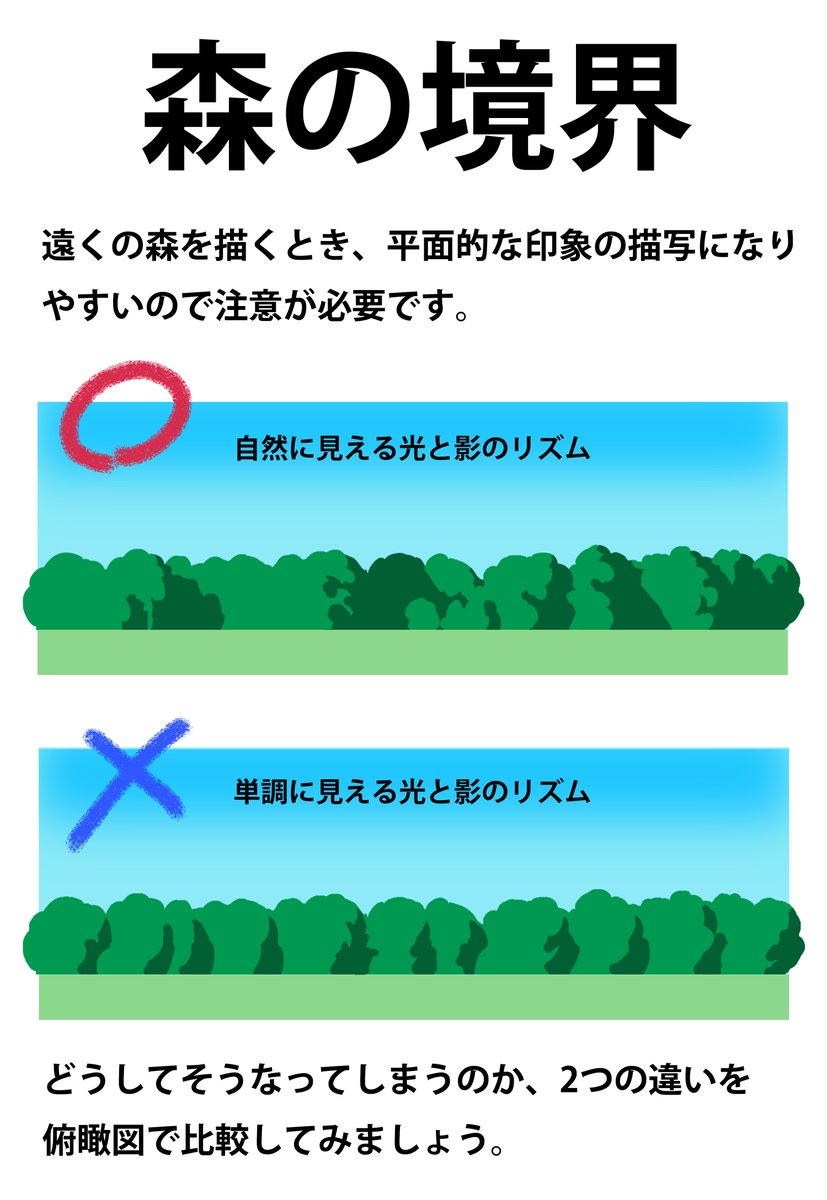

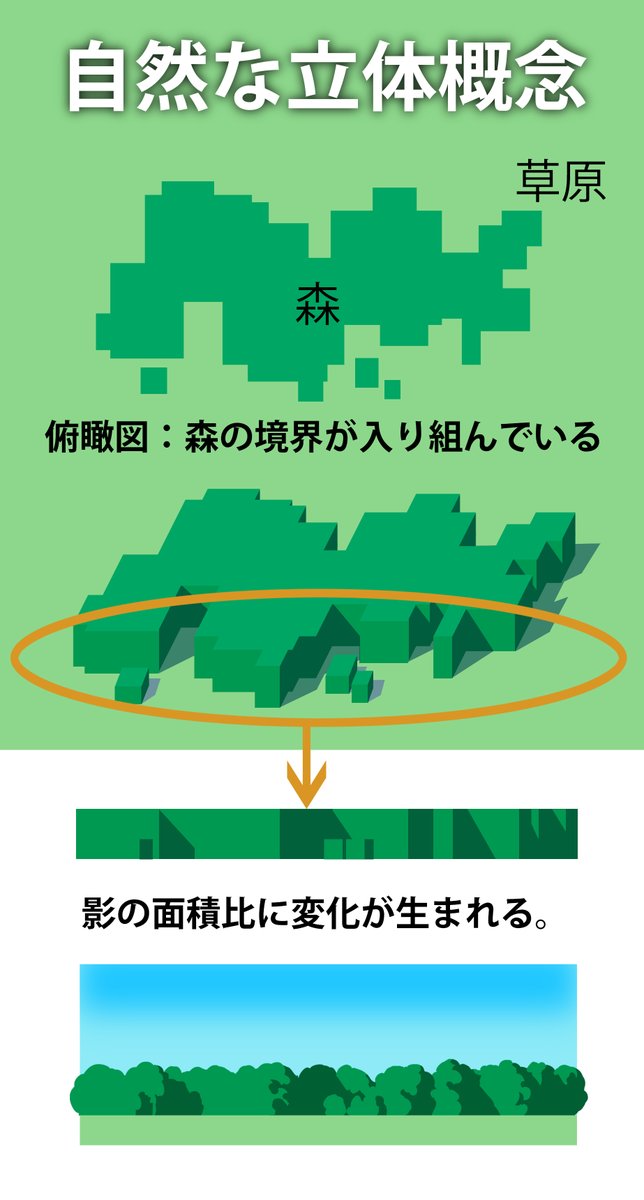

立体感や距離感を出すための工夫

#背景美術 許可済

293

【光の回折】

光源や明るい空に接する影面は、光が干渉して色が変わります。

明度をほとんど上げることなく、色相と彩度を調整するのがコツです。またその際、輪郭をぼかす必要はありません。

#背景美術

294

光芒の作り方と、その応用例

#背景美術 許可済

295

色の意味。大抵の場合、1から順に必要に応じて階調を増やしていきます。

#背景美術

296

画面内に光源があると、そこに接する部分も光の影響で色が変化して見えます。(光の回折)ここではふちにピンク系を使っています。

#背景美術 許可済

297

俯瞰は距離感が出にくいアングルですが、落ち影によって「遠近を意味づける」ことができます。

#背景美術 許可済

298

夜の風景を描くとき、空や遠くを真っ暗にしてしまう人がいます。

太陽の光が月の光に変わっただけですので、基本的には昼と同じように考えましょう。

すなわち(照明が当たらなければ)空より建物のほうが暗く、空気遠近によって遠くが淡くなります。

#背景美術 許可済

299

300

【色価】秋色で影色の変化を見てみましょう

#背景美術