227

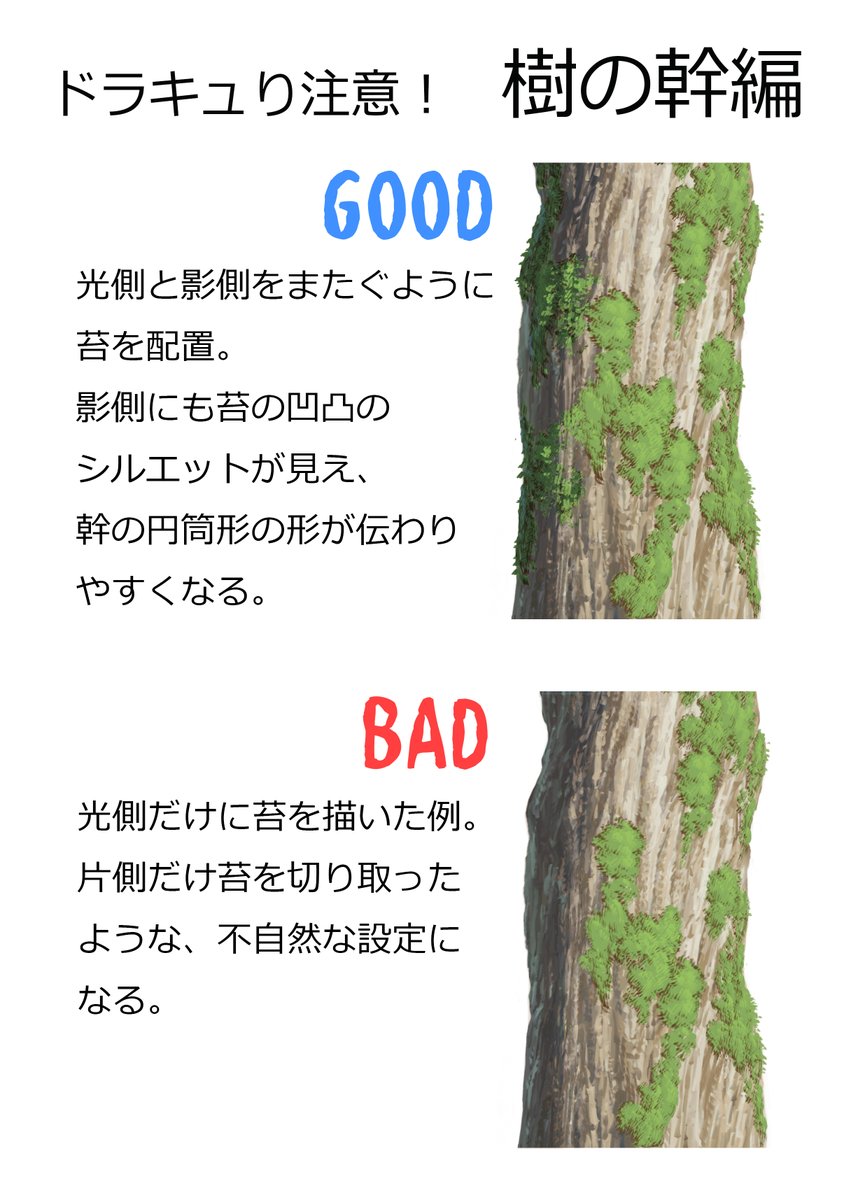

影と光の境目で描写がストップする「ドラキュラ」現象。

幹に苔を描く時にも起こりがちです。

#背景美術

228

【春色の色価】

新緑の葉は夏に比べると薄いです。言い換えればわずかに半透明と言えます。

そのため、大まかに影を載せたあとは、他のものよりコントラストをわずかに弱く調整して仕上げると、軽やかな春の樹らしくなります。

#背景美術

229

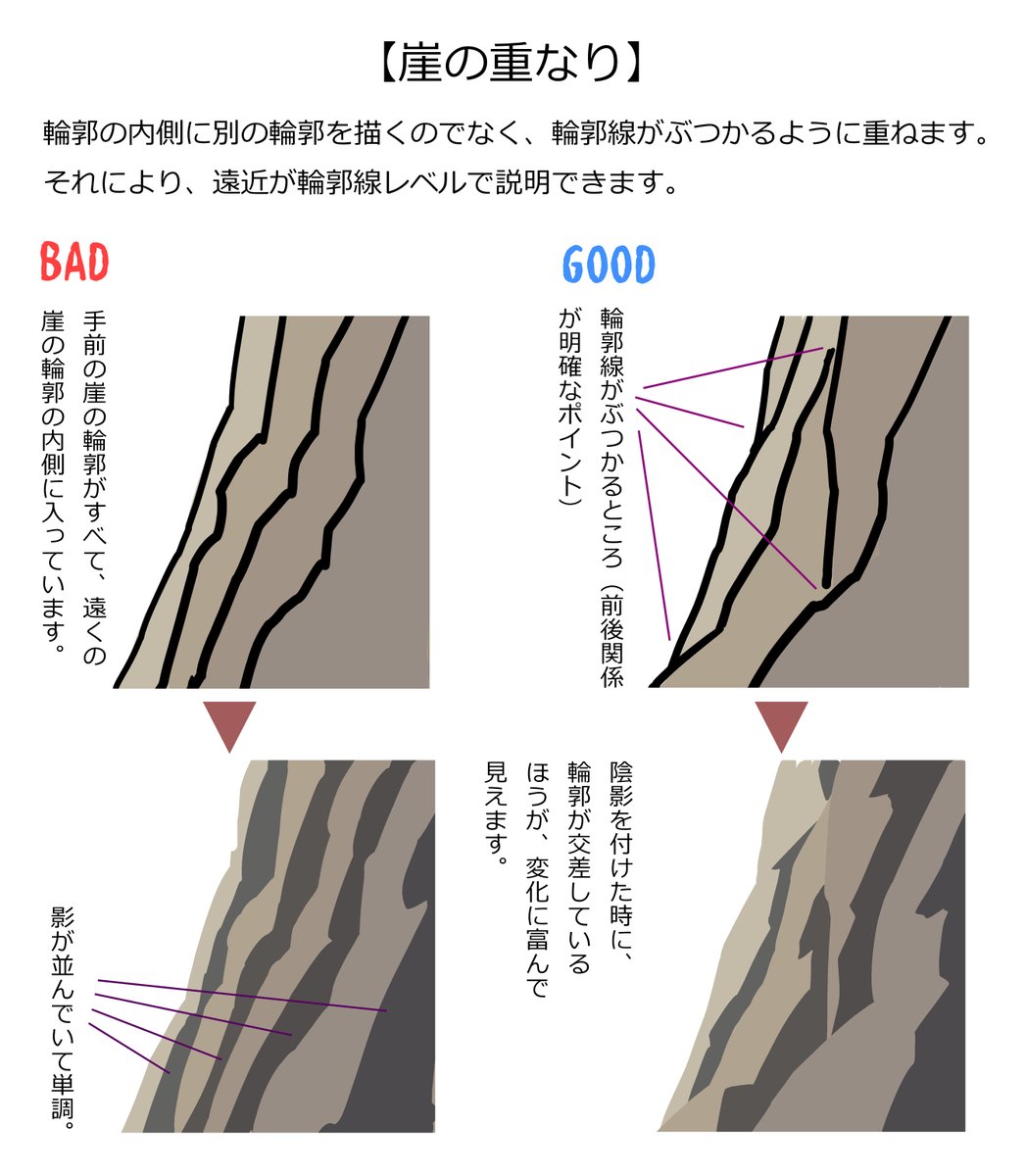

重なり遠近法(崖の場合)

輪郭を交差させることで、陰影を付けた時に自然なジグザグの流れが生じます。

#背景美術

230

塗りによる表現を行う時、この基本パターンの組み合わせであることがほとんどです。

#背景美術

231

232

234

235

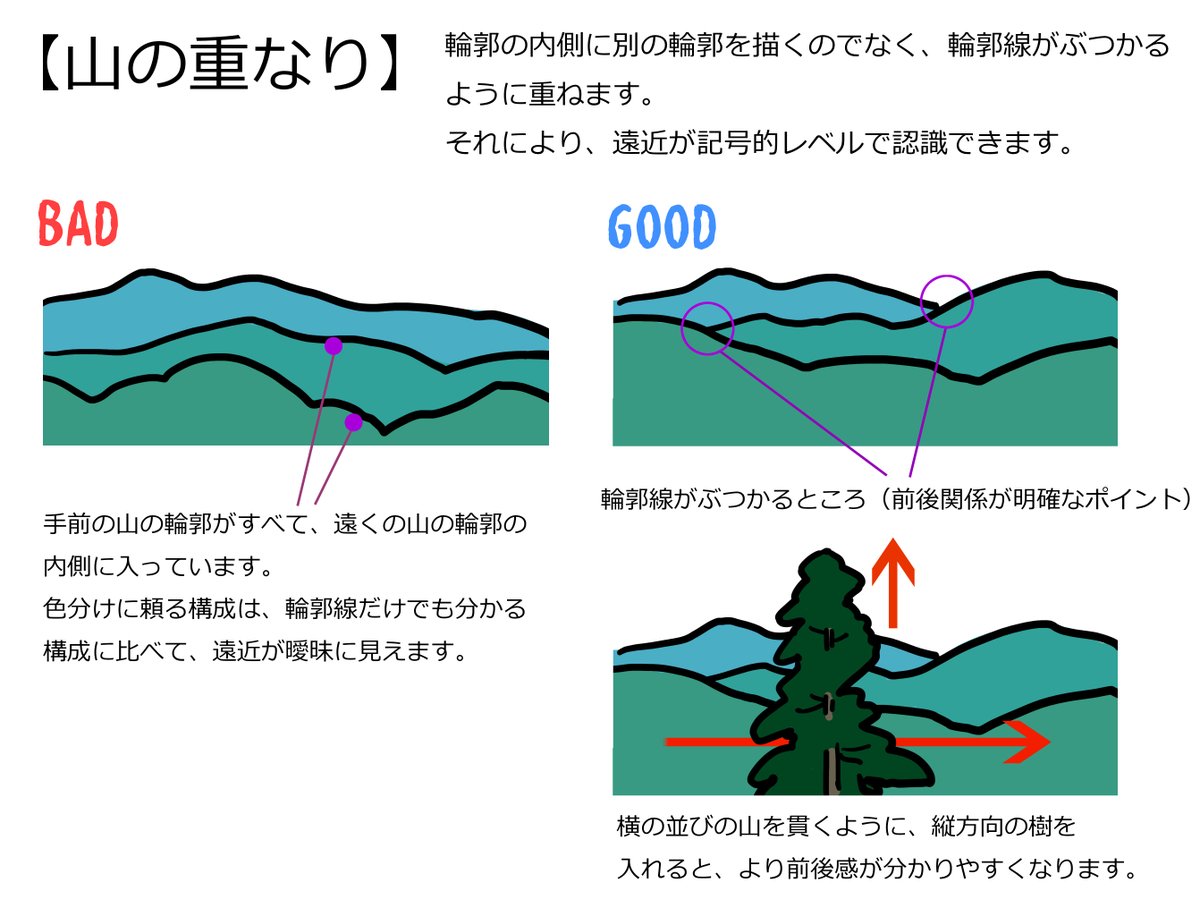

【重なり遠近法】山の例

もし色の情報がなかったとしても、前後がはっきり伝わる構成をすることが大事です。

#背景美術

236

葉以外では、針葉樹も同じように螺旋状のイメージを持つと良いです。

#背景美術

237

【絵の基本構造】

大事な土台ですので、時々振り返りましょう♪

#背景美術

238

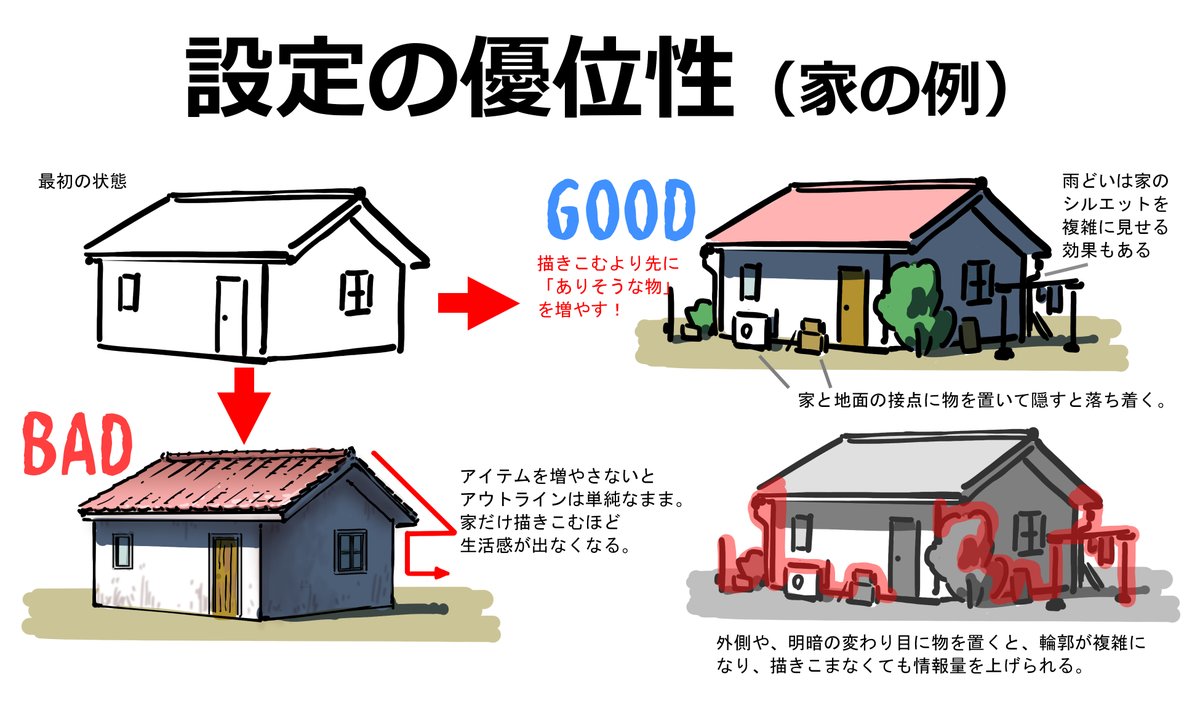

【設定の優位性 家の例】

どんな物が家のまわりにあるかを考えて、輪郭部分や地面との接点など、目立つポイントに配置します。

特に遠景の家を描く時は、細かい影を省略して「何となく小さな四角や棒状の色面がある」くらいに描くとリアルです。

#背景美術

239

劇場版『メイドインアビス 深き魂の黎明』がAT-Xで放送されます。(3月28日(日)18:35~21:00)

私も映画放送前後の生放送トークに参加させていただきます。 twitter.com/miabyss_anime/…

240

描き手は輪郭の内側を見がちですが、観客は輪郭の外側との対比を見ています。

だから、描き手がたくさん描いているつもりでも、それが観客に伝わらないということが起こります。

241

【地面の石】

自然にある石はたいてい部分的に埋まっています。

そのため、置いて並べたように見えないことが大切です。

#背景美術

242

光源に接する部分は色を変え、なめらかに影色とのグラデーションを作ります。

#背景美術

243

描写より、「何がそこにあるか」の問題のほうが大きいです。

何気なく風景を見ているだけで記憶できる天才肌の人もいますが、そうでない人もメモ描きすることで記憶に定着できます。

#背景美術

245

夜の室内 ラフボード

光源から十字方向の場所に、光源の反射光を入れています。

#背景美術

246

【逆カドダケしぼり】3面に光が当たる場合の解決法「カドダケしぼり」は、反対に3面が影の場合にも応用できます。

#背景美術

247

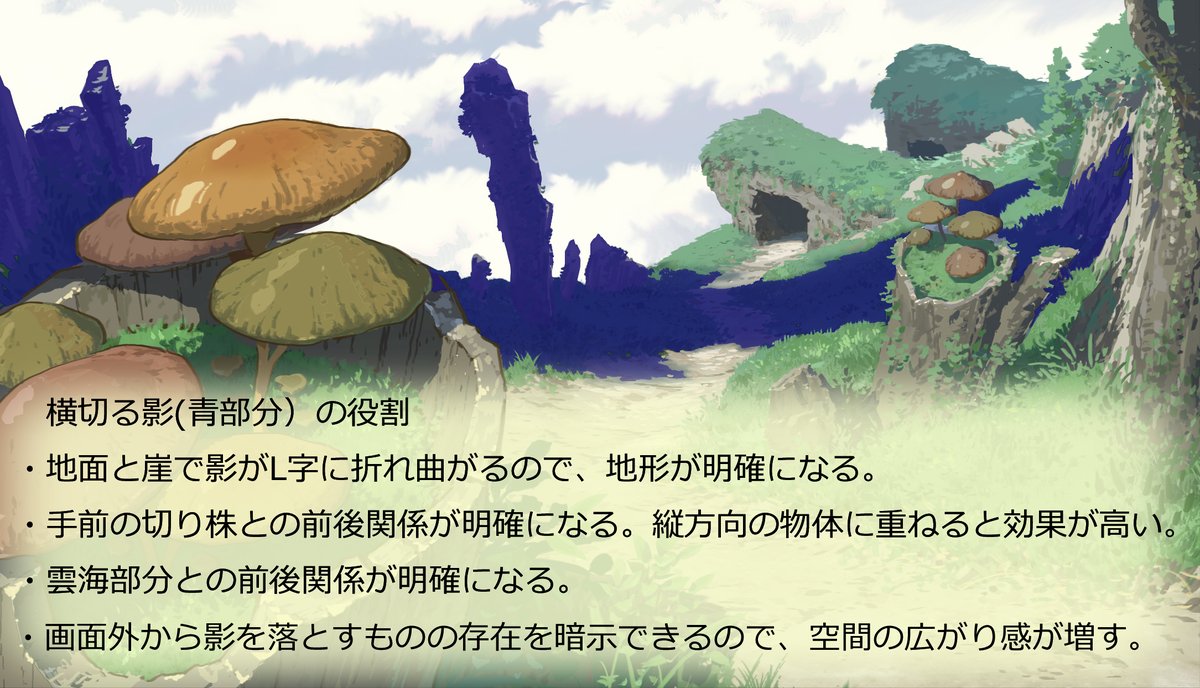

横方向のものには縦方向、縦方向のものには横方向の要素をよぎらせることで、前後関係が分かりやすくなります。

#背景美術 許可済

248

樹の影を付けるコツ

#背景美術

249

絵具によるイメージボード 森の中

ブナ林で見かけられるような苔や地衣類を加えると、幹の円筒形を出しやすくなります。

#背景美術

250

「ポパイの腕」に注意。

枝を描く時は先端ほど気を付けて細くしていき、しなやかさを出します。

先太りまでいかなくても、枝の途中が膨らんだりしていることがありますので、チェックしてみましょう。

#背景美術