1451

海水を飲水に変える! MITが開発した「フィルターいらずの携帯型淡水化装置」

nazology.net/archives/108510

MITは電圧による溶解粒子の分離によって海水を飲料水にする淡水化装置を開発。WHOの水質基準をクリアでき、持ち運び可能で太陽電池で稼働します。無人島に持っていくならこれかもしれません。

1452

1日60分の着用で「近視を治す」クボタメガネが開発中

nazology.net/archives/81812

窪田製薬ホールディングスが光の照射により恒久的に近視を治すメガネを開発。12名のテストで効果が確認されました。2021年後半アジアで発売予定とのこと。

#ナゾロジー

1453

数学の能力は「空間的スキル」の訓練で高まる 米研究

nazology.net/archives/100876

米カリフォルニア大の研究により、空間および数学的スキルの関連性は年齢・性別に影響されないことが判明しました。積木遊びやパズルゲームにより、空間的スキルを向上させることで、数学の達成度も高まると考えられます

1454

捕食者が少ない環境にいるカエルのほうが逃げる能力が高いと判明!

nazology.net/archives/113882

スイスUZHらは捕食者が少ない環境にいるカエルたちのほうが、危険を察知するための大きな脳と素早く逃げるための筋肉質な後肢を持つことを発見。一見矛盾したこの結果はなぜ起きるのでしょうか?

1455

「食べないでください!」 交尾直後にすごい勢いで逃げるオスグモを発見!

nazology.net/archives/108277

ある種の昆虫は交尾後メスに食べられます。中国HUはウズグモ科のオスが交尾後にこれを回避するため前脚をバネに勢い良く逃れるのを発見。衝立で妨害するとオスは確実にメスに食べられてしまいました

1456

25年にわたる調査の結果1日約2Lの水が心不全リスクを低下させると判明

nazology.net/archives/95306

米NIHの研究チームは中年期の成人を25年間追跡し水分摂取量の指標となる血清ナトリウム濃度と心不全の関連を調査。結果生涯を通じて十分な水分摂取をした人はリスクが低下すると判明しました。

1457

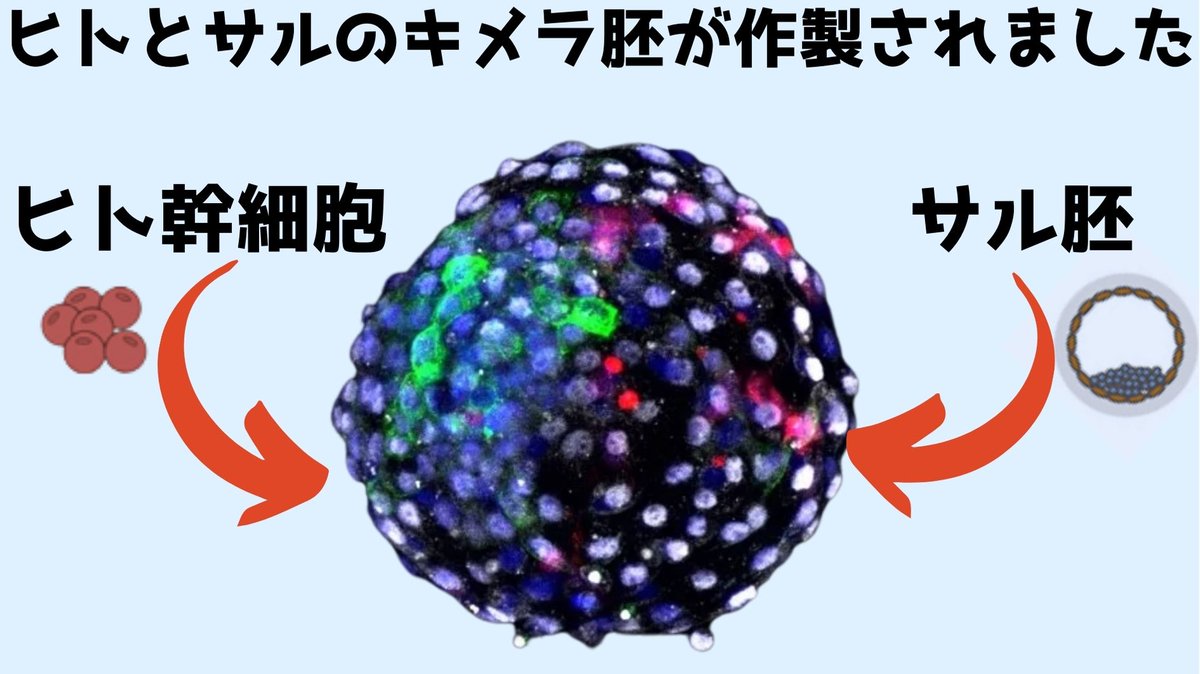

「サルとヒトのキメラ細胞」が実験室で誕生。19日間生存させることに初めて成功

nazology.net/archives/87147

1458

細胞の時間を遅らせる方法がみつかる、重水に浸すだけ

nazology.net/archives/90512

温度を変えずに細胞活動をスローモーションにできました。この効果は重水の水素結合によりタンパク質の構造がより強固になるから起こるとのこと。普通の水に戻せば元に戻るので、臓器移植などに活かされるかも。

1459

手足もない線虫が拡散できる謎!「静電気ジャンプ」でハチに飛び移っていた!

nazology.net/archives/128438

線虫は体長1ミリ以下で手も足も羽もありません。しかし広島大らは線虫が静電気の引力を利用して他の生物に飛び移れることを発見。研究では100匹近い集団が静電気でハチに飛び移る様子も観察した

1460

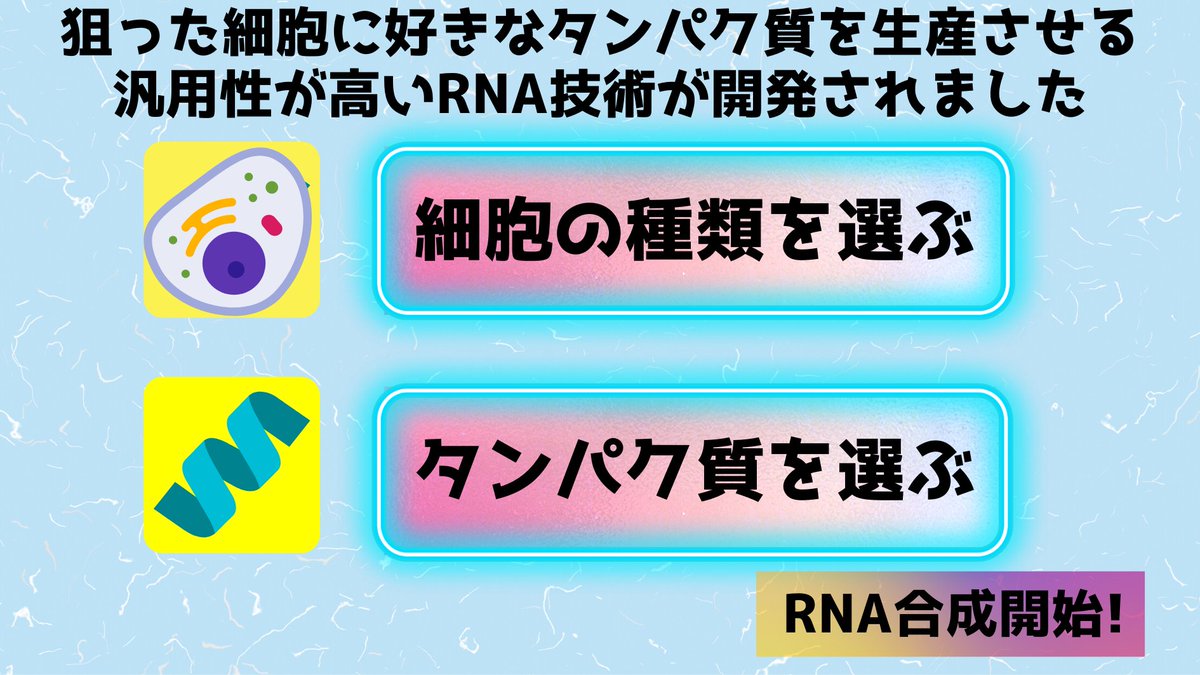

狙った細胞に「自分を殺す毒」を作らせるRNA技術が登場

nazology.net/archives/99189

ハーバード大とMITは狙った細胞だけに特定のタンパク質を生産できる特殊なRNAを開発。この技術を使えば健康な細胞に影響することなく、がん細胞自身に自分を殺す毒を内部で作らせることも可能になるでしょう。

1461

時計が正確なほど「宇宙のエントロピー」を増大させている

nazology.net/archives/88705

非常に興味深い。私たちの身の回りの時計は、時間を測定する代償に熱力学的なコストを支払っているようです。そのエントロピー増大を研究チームが初めて測定成功。エントロピーと時間の概念が変わるかもしれません。

1462

100年前「南極で沈没したエンデュアランス号」がほぼそのままの状態で発見される!

nazology.net/archives/106088

1915年南極で難破し乗組員が救命ボートで奇跡的に生還したエンデュランス号。その沈没船が南極の海底3008mで発見されました。とても100年前の木造船とは思えない良好な保存状態です。

1463

人工衛星の太陽光発電エネルギーを宇宙空間で無線伝送することに成功!

nazology.net/archives/127509

米Caltechは宇宙太陽光発電技術において「宇宙空間内で太陽光エネルギーを無線伝送しLEDを点灯させる」実験に成功しました。さらに、宇宙から地表へのエネルギー伝送も成功しました!

1464

培養肉で「ライオンバーグ、シマウマ寿司、虎ステーキ」の生産を英企業が発表

nazology.net/archives/107596

英PF社は動物の細胞を培養し、ライオン・トラ・シマウマの培養食肉を販売する計画を発表。近々、高級レストランで試食会を行うという。…なぜシマウマを寿司にしたのでしょうか? 謹賀新年?

1465

全長768キロ!史上最長の「イナズマ」をアメリカで確認

nazology.net/archives/104185

2020年4月29日、米南部で発生した巨大雷。これがWMOにより、史上最長の稲妻と確認されました。これは東京ー広島間の距離に匹敵します。WMOは近年こうした記録が測定できるようになったのは科学進歩の賜物だと話します。

1466

時間変化までデザインできるマイクロ材料の「4Dプリント」!

nazology.net/archives/115771

独HUは形状記憶ポリマーを使い外部温度に反応して、時間ごとにサイズや形状が変化する材料を作成。これは時間を含めてデザインできるため4Dプリントと呼ばれ、医療分野での応用が期待されます。

1467

サル痘ウイルス近縁種などを改造し「がん細胞キラー」を開発!

nazology.net/archives/109710

豪州バイオ企業はがん細胞だけ殺すよう改造したウイルスで臨床試験を開始。驚くべきはそのウイルスは話題のサル痘近縁種なこと。先端研究はすでに人類の敵を味方に再プログラムしていました。デデンデンデデン!

1468

150人以上の友達を持つことができない?「ダンバー数」とは

nazology.net/archives/96145

脳と群れの規模には相関があり人間の歴史上組織構成人数の平均は150人程が上限です。これを「ダンバー数」といい、どんな陽キャでも友達のストック数には脳の機能限界があることを示しています。

1469

パンダの毛皮には「カモフラージュ効果」があったと判明

nazology.net/archives/99046

パンダは白黒の毛皮が目立つ生き物ですが、研究の結果、この毛皮は野生下でカモフラージュとして機能していることが判明。白と黒がそれぞれ雪や森に溶け込んで、パンダを見えづらくしていたようです。

1470

生物が最初に声を発したのはいつ?動物の「鳴き声の起源」が4億年前に遡ると判明

nazology.net/archives/116772

スイスチューリッヒ大は陸上脊椎動物の鳴き声をあげる能力は4億年前の共通祖先にルーツを持つと発表。また研究ではカメなど鳴かないと思われていた動物にも鳴き声が存在することを発見しました

1471

リチウムイオン電池の10倍の速さで充電できる新しい電池が登場。 発火の危険性が低く、低温でも動作が安定

nazology.net/archives/86630

リチウムイオン電池の問題点を克服した電池が登場しました。現在使われているコバルトを主成分に使用しないことで、発火や環境汚染などの悪影響を克服できたんです。

1472

「愛情ホルモン」の投与で、攻撃的なライオンがフレンドリーになる

nazology.net/archives/106975

米UMは愛情ホルモンで知られるオキシトシンをライオンの鼻に散布すると仲間への攻撃性や警戒心が薄まると報告。保護区のライオンが平和を維持するために有効と考えられます。ただ餌が絡むと効果はない模様。

1473

史上初めてNASA宇宙探査機が太陽コロナへ突入成功

nazology.net/archives/101664

NASAの探査機パーカーソーラープローブは人類の歴史上初めてとなる太陽コロナへの突入に成功しました。最初の突入は太陽表面から1300万kmでしたが、今後さらに接近し最終的には616万kmまで太陽に近づく予定です。

1474

南極の氷の下には「化石化した森」が広がっている 超大陸ゴンドワナの遺物

nazology.net/archives/84956

白銀の世界のイメージがある南極ですが、その下には化石化した森が広がっています。その化石の森を調査することで、かつての超大陸ゴンドワナの生態系を知ることができました。

1475

ティラノサウルスには「唇」があった可能性!そのメリットとは?

nazology.net/archives/124214

獣脚類の口はワニのように牙がむき出しだったか、オオトカゲのように隠れていたかという議論があります。米AUは今回化石分析から歯を覆い隠す「唇」がTレックスに存在した可能性が高いと報告。