151

安心してください。

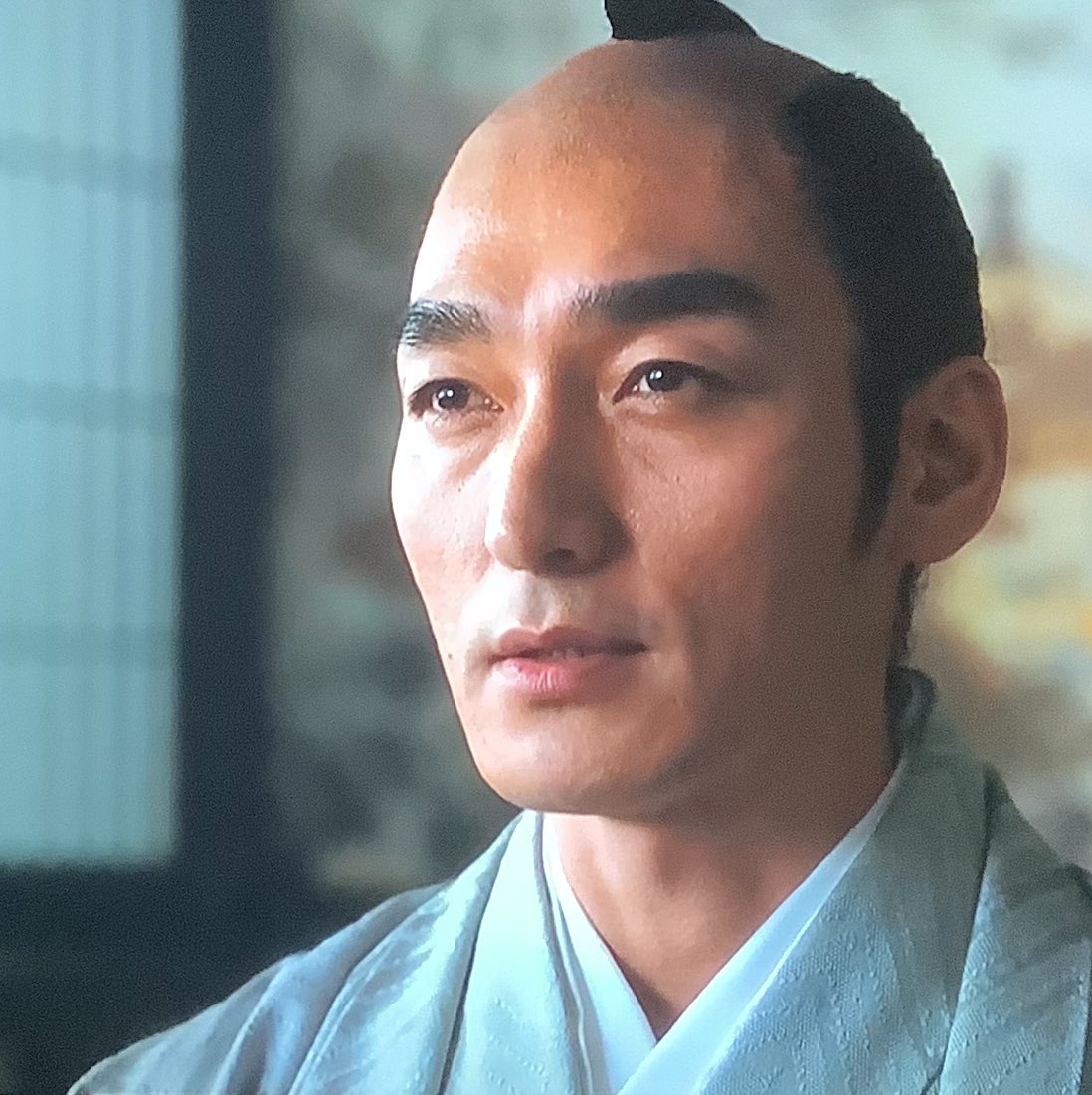

元康に裏切られた吉良義昭ですが、生き延びます。

その家系には、赤穂浪士で有名な吉良上野介が連なります。(安心できない)

#どうする家康

152

「参加することに意義?ないよ〜!」

うわあ言っちゃった!

驚く視聴者を置いてシーンは続く。

「選手に全部背負わせるからプレッシャーに押し潰されて実力が発揮できんのだよ!違う?」

思わず見上げる四三。

相変わらず気合で押し切ろうとする嘉納。

田畑は一歩も二歩も先を行く劇薬だ。

#いだてん

153

本日のオープニングアニメは、築山の床下に潜む「女大鼠」に差し入れられたおむすびころりんでした🍙

#どうする家康

154

「河西の野球放送は、そのままスコアブックをつけられる」と評されるほどに豊富で克明な描写で知られた河西三省アナウンサーが、この白熱の実況“応援”放送の中では、ゲネンゲル選手を「ゲネルゲン」と呼び間違えてしまったのもまた史実。

悪ノリじゃないんです、大河いだてん。

#いだてん

155

「かまどの湯を注ぎ口へ流す下男。注がれた湯は釜にたまり、湯殿は蒸気を充満させた蒸し風呂になる」

こういう説明が勉強になるので、全人類は副音声で見るべき。

因みに二人の描写は「汗で光る白い胸元」「家康の顔の前に汗ばんだ白い肌」と映像より色っぽかった。

副音声で見るべき😀

#どうする家康

156

疫病が流行る江戸の町に、この一年で知名度が爆上がりしたアマビエの絵。制作陣のお遊びですが、アマビエが現れたとされるのは弘化3(1846)年。10年程前のことです。

オープニングに京都大学附属図書館の名があるのはこのためですね。

『肥後国海中の怪(アマビエの図)』(同図書館所蔵)

#青天を衝け

157

死に抗うことをやめて吹っ切れた頼朝が、ずっと側に居てくれた藤九郎としみじみ語らう道すがら、突然言葉が出なくなり手に麻痺が出る。

義経の亡霊を見て驚き落馬したという亡霊説は取らない。

字幕に出ない最後の台詞は「ああ…九郎」。

見えたは亡霊ではなく、先で待つ笑顔の弟か。

#鎌倉殿の13人

158

カメラの回ってないところで小噺をやるんです。うちで稽古してきて。何故か聞いたら「だってお客がいるから」。エキストラじゃないですかというと「エキストラだって客だ」って。

2日目には「昨日来てた人いる?」って聞くんです。「じゃあ、昨日の噺できないじゃん…」って。

#いだてん総集編

159

母から託された大事な金。しかし栄一は、目先の利益の為に藍を買い叩いたりしない。

〆粕を使えば、来年はもっと質の高い藍が倍とれる。

売る者と買う者、人と人が繋がっている。

今年と来年、現在と未来が繋がっている。

商いとは何か、投資とは何か、その才覚の片鱗を見せつける。

#青天を衝け

160

「しょんべんちびった」

父時政に倣って初陣の息子を落ち着かせようとする義時の言葉に、泰時は目を丸くして「着替えを!」と慌てます。

後ろの鶴丸は声を上げて笑っているのに。

誰にでも分かる冗談が通じない。

泰時が如何にクソ真面目な人間かがよく分かります。

#鎌倉殿の13人

161

金色のこもれびの中きゃっきゃしていたのに、信玄が登場した途端、周囲ががらっと深い緑に変わります。

見上げればおびただしい数の忍びたち。見えるだけでも20人。

ざあっと風の音がして彼らが去ると、再び日がさします。

一体どれだけの忍びが夕日を遮っていたのでしょうか。

#どうする家康

162

天海ルートというよりも、皆の希望(光秀ロス防止を含む)としての、家康の世に麒麟を連れてくる者という概念としてのエンディングだと思う。

それでこそ、麒麟がくる「完」。

でも、画面から見切れている端っこの方に、一生懸命走って走ってついていく岡村菊丸が居るといいな。

#麒麟がくる

163

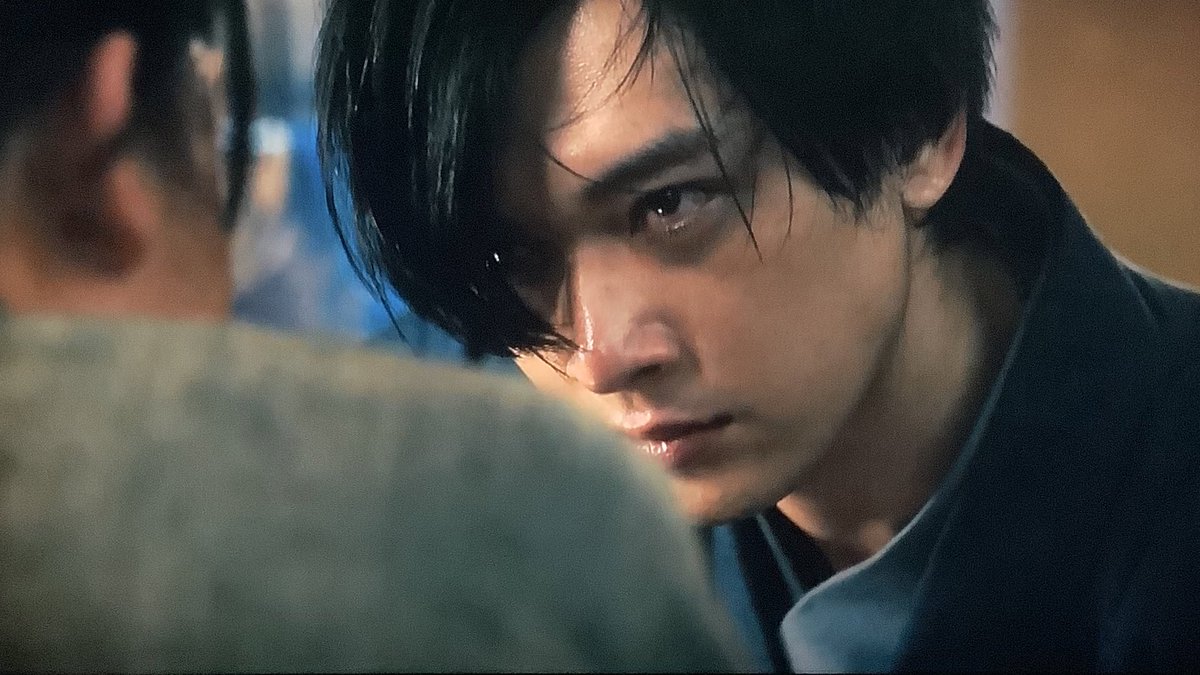

「我が父は裏切りは決して許しませんから

義母上。我らも気をつけねばなりませぬな」

後ろを窺いながら五徳は呟く。

彼女は瀬名に踏みとどまって欲しいのだ。

信長へ書状を綴るその目には涙が溢れていた。

『甲斐の歩き巫女が度々築山殿を訪ねてくる』

それは紛れもない事実なのだ。

#どうする家康

164

あの小僧じゃ。使えそうか?

ええ〜(あの無鉄砲の考えなし虎松めが💢)

ああ(しかし、使いようによっては殿のお役に立つ男)

まあ(仕方ない、めっぽう強いことは認めましょう!)

#どうする家康

165

「日本人だというだけでどんなに肩身の狭い思いをしたことか。私は今初めて大道の真ん中で大きな声で堂々と俺は日本人だと言うことができます」

10年後戦争で何が起こるか知っている私達は、歓喜に沸くこの日本人街の光景を素直に喜べず、ぞわぞわとした不安に呑まれる。歴史がそこにある。

#いだてん

166

御旗本渋沢篤太夫が嫡男、渋沢平九郎!

華と散らん…

兄ぃ兄ぃと慕う従兄弟を見立養子として巻き込んだ。故郷を愛する若者だった。それを「旗本を継ぐ身として」自分の代わりに徳川の義に殉じさせた。

自分は既に違う道を見つけ始めているのに。

栄一の怒りの矛先は、本当は自分自身だ。

#青天を衝け

167

お蚕様のこと何も知らねえで偉そうに!と詰め寄る栄一に怒鳴り返すことなく、自らクールダウンして活かす道を探る、大隈重信の素晴らしいアンガーマネジメント。

気性の荒い問題児だった彼は、母から「喧嘩がしたくなったら南無阿弥陀仏を10回唱えるように」と諭されていたそうです。

#青天を衝け

168

一刻を争う退き戦。

そんな中でも忠勝が真っ先に膝をつく。

主に尽くし、主のために死ぬ。

それが彼の望みであったから。

それが女子であろうとも。

#どうする家康

169

政子は希代の悪女ではない。

政子には政子の考え、立場があったに違いない。

兼子の言葉は、三谷幸喜氏の考えそのものだ。

「僕はどうしても悪女に見えないんですよ。母として妻として必死の選択をしていただけで。悪女にならないまま、歴史上は悪女に見える、それをやってみたかった」

#鎌倉殿の13人

170

野間口徹さんに続き、メガネが本体の方が今回も。

(東京03の角田さん、ドラマ出演のご経験も豊富です)

#どうする家康

171

惨めでも、生き抜いた奴が一番格好いい。それがこの作品の根本。生きていてよかったというセリフには、『青天を衝け』をやる意味が込められている。吉沢亮さんはそう語ります。

いつ死ねばよいのかずっと考えてきたという慶喜が、歴代将軍随一の長寿を全うしました。

「楽しかったなぁ」

#青天を衝け

172

気鬱に取り憑かれていた慶喜が、藩札について、信用貨幣について、仁の心について熱く語る栄一と対面することで、みるみる顔に精気が戻っていく。

先延ばしや押し付け合いに終始する大坂や京の政局とは大違いだ。

そして、話を聞く前の草彅剛さんの「心底疲れ果てている感」がすごい。

#青天を衝け

173

髻(もとどり)の中から取り出されたのは、頼朝が3歳の頃、乳母が清水寺に参籠して授かったという観音様。

三谷幸喜氏が「吾妻鏡が原作だと思っている」と言うように、吾妻鏡には頼朝が洞窟に観音像を置いていったことが記されています。

この像は後に彼の手に戻り、彼を守り続けました。

#鎌倉殿の13人

174

「群れ居たりける水鳥どもが何にか驚きたりけん、ただ一度にばつと立ちける羽音の、大風いかづちなんどのやうに聞こえければ」

教科書にも載る平家物語の一節が、維盛軍が総崩れになった原因が、時政の毎度のやらかしとは。

水鳥の羽音。

最前の一箭。

こう来るか!三谷大河の新解釈。

#鎌倉殿の13人

175

命尽きるその時、和田義盛はウリンを見て、上総広常は小四郎を見て、微笑むんですね。

自分は裏切られていない。そう確信できたから。

「これほどまでに鎌倉殿と心が通じ合った御家人が他にいたか。我こそが鎌倉随一の忠臣じゃ!」

それが彼の生きるよすが。死んでも守る誇り。

#鎌倉殿の13人