501

戦中のドラマに「地下鉄」(鐵でなく)とあるのを批判したところ、「戦前も『鉄』の例はある」とご指摘を受けました。戦前の漢字の多様性は知っているつもりでしたが、「手書きや広告はともかく、公共の表示は正字だったろう」との思い込みがありました。公共の表示でも略字があったことを学びました。

502

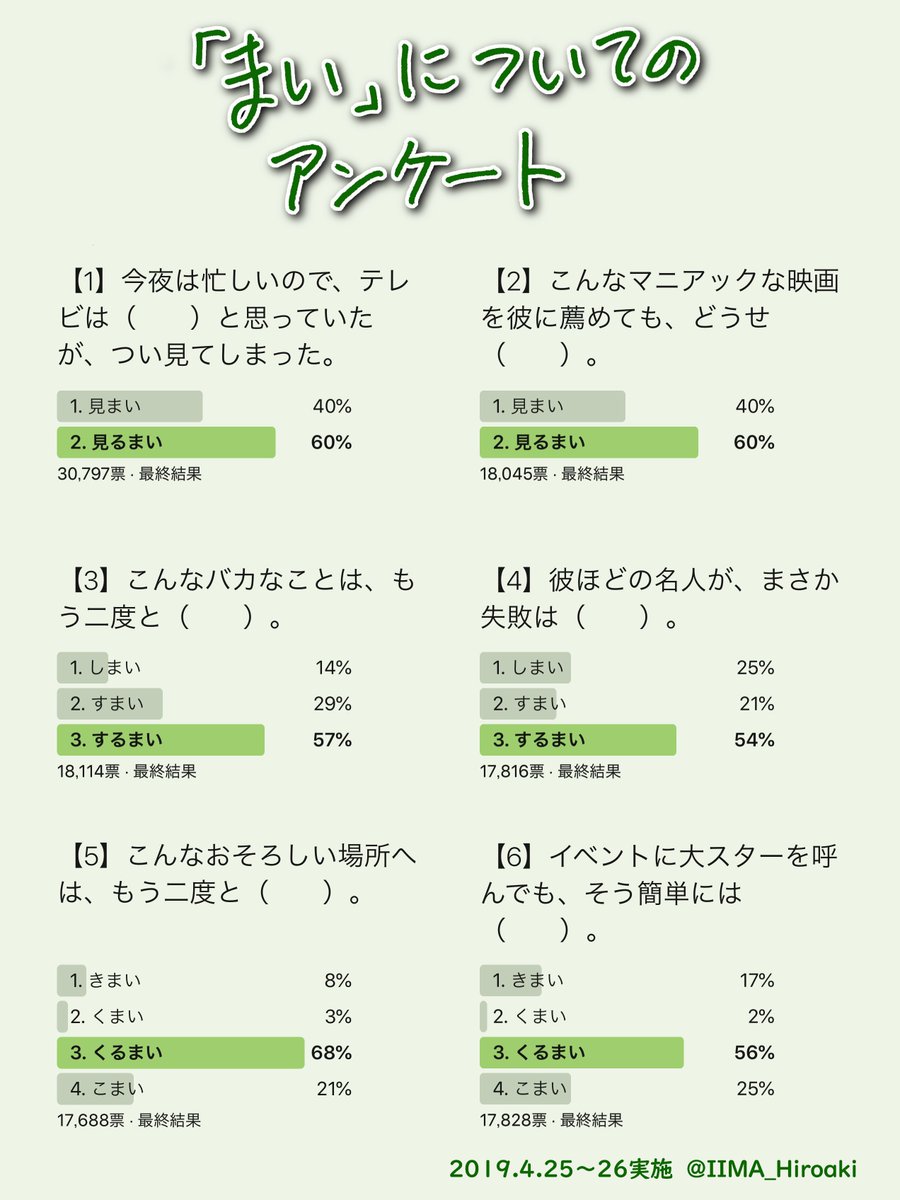

やはり、この問題は、継続して観察したいと思います。やや恐れるのは、今後どこかのメディアが粗雑な調査をして、その結果が一人歩きすることはないか、ということです。質問のしかたには慎重さが求められることを付け加えておきます。

503

大トリの曲紹介は、大泉洋さんが〈福山雅治さんで、家族になろうよ〉。二階堂ふみさんが〈MISIAさんで、愛のカタチ〉。「誰々で、曲名」という「で」の使い方はわりあい新しいのですが、いつ頃からかを調べるには、過去の紅白の録画の全曲紹介を調べないといけないので、いまだに実現していません。

504

読書案内。ステイホームの間に、大長編の、古典中の古典を現代語訳で読んではどうでしょう。「角田源氏」は、現代語すぎる部分もあるほど、現代小説のことばで訳しています。古典の知識がなくても「源氏」が読めます。▽源氏物語 上・中・下 角田光代訳 河出書房新社 yomiuri.co.jp/culture/book/r…

505

谷川俊太郎さんとの対談が「AERA dot.」に転載されました。短いながら、「言葉を信用していない」といった、谷川さんのことばに対する考え方が端的に表れた対談だと思います。「変わり採る夢」に言及した部分は、関ジャニ∞ファンの間でも話題にしていただいたようです。dot.asahi.com/aera/202205250…

506

語源については複数の説があるのが普通です。明らかに非合理な説は排除する一方、合理的なものはそれなりに評価するのが学問的態度です。テレビ番組で、その合理性の評価を放棄し、「※諸説あります」と表示してすますことがありますが、事実を探求する姿勢ではない。語源の話にとどまりませんね。

507

Snow Man「ブラザービート」は文字数が多くて注目点が多いですが、〈楽しみにしていたのに消えてガチ病み〉という「病む」の用法は押さえておきたい。残念、憂鬱になることですね。〈矜羯羅がっちゃう〉の矜羯羅は八大童子の名だそうですが、なぜこの当て字をするのか不明ですな。

508

後追いとは言っても、もちろん、なるべく現実のことばに近づこうと、辞書の作り手は努力しています。「今までの辞書に載ってなかったけど、こういう言い方、昔から普通にあるよね」ということばを発見したときは、ちょっとドキドキします。

509

アスリートとの殺陣入りで郷ひろみさんの歌う「2億4千万の瞳」。「億千万」が何度もリフレインされますが、「栄花物語」では灯火の多い様子を「億千万灯」と表現するなど、膨大な数を表す伝統的なことばです。「億千万劫(ごう)」(無限に長い時間)というスケールの大きいことばもあります。

510

以上、かりに古典文学が必須科目でなくなっても、広い意味での文語文は必須科目に組み込んだほうがいいという主張です。もっとも、古典文学も、実学としてはともかく、教養としては知っていたほうがいい。「枕草子」などの名文を知らずに終わるのはもったいない。要するに、私は結局、現状維持派です。

511

513

私がことばを誤用認定するのに慎重なのは、客観的基準がないこと、誤用認定された後に定着する例がいくらでもあることなどが理由です。加えて、「そのことばは誤用!」というせりふは、多く他人に向けられるものだということも大きいです。言われたほうは、客観的な基準もなく断罪されてしまうのです。

514

前の前の発言、「新語」と言うなら「アナザーファクト」ではなく「オルタナティブ・ファクト(もう一つの事実)」と言うべきでした。2017年に米国発で広まったことばです。それこそ訂正、というか補足しておきます。

515

吉村大阪府知事が8日の記者会見で、560人の感染が出たことを「一挙にガラスの天井が突き抜けた」と表現、誤用ではないかと指摘が出ています。私はどう思うかというと、「誤用です」と言えば話は早いのですが、そう簡単にはいかない。私の注目点は「辞書に②の意味(派生の意味)が必要かどうか」です。

516

517

「てぇてぇ」は悟空の口調をまねた、との意見が多いですが、悟空のことばは江戸なまりに一致しているように見えます。勝てない→勝てねえ(ai→ee)、お前→おめえ(ae→ee)、驚いた→おどれえた(oi→ee)、悪い→わりい(ui→ii)など。「とうとい」前半のouがeeになるのは独特だと思います。

518

519

Vtuberの名取さなさん、配信で『三省堂国語辞典』第8版の項目を紹介してくださって、しかも購入してくださったんですね。ありがとうございます。ひとつひとつの新語を載せるかどうか、大真面目で議論してる私たちです。お勉強の書としてだけでなく、楽しめる書としてもご利用くださいませ。 twitter.com/sana_natori/st…

520

「分かる」「判る」「解る」の使い分けについてですが、「分かる」は常用漢字表にあって、学校で教えます。「わかる」全般に使える表記です。「解る」は理解・了解できる場合、「判る」は判別・判読・判断できる場合に使いますが、学校では教えない表記です。

521

「おてんば」は『三省堂国語辞典』では「手早い」の意味の「てんば」からと説きますが、いずれにせよ「お転婆」は当て字。これがだめなら「麻婆豆腐」はどうなの、というリプライが本質を突いていると思う。「娑婆(しゃば)」「卒塔婆(そとば)」「湯湯婆(ゆたんぽ)」もありますな。 twitter.com/R1zZu/status/1…

522

高校の頃の私のみならず、古い時代の文章が異常に好きで、それを読解することに喜びを感じる生徒は一定数いるはずです。そういう生徒は、文学のみならず、歴史学、文献学など、広く歴史を扱う研究や業務に携わる可能性があります。生徒たちの進路を狭くしてほしくないという希望は強く持ちます。

523

524

新聞を読んでいると、政府に批判的な新聞でも、わりと政策を評価している場合がある。同様に、政府寄りとされる新聞でも、政府方針に疑問を呈する場合がある。実際、あるんですよ。そういう記事を読むと、「ああ、見るところは見てるんだな」と、その新聞に対する信頼感が高まります。

525

『三省堂国語辞典』第7版の阪神タイガース仕様ができました。な、なぜ阪神?と言われそうですが、シャレが分かる、お祭り好き等、こういう企画に乗ってくれるファンが多いと思います。本体の表紙は真っ黄色。中身も変えてあり、虎ファン、辞書ファン必携です。続報にご期待を。prtimes.jp/main/html/rd/p…