1601

1602

1604

1605

1606

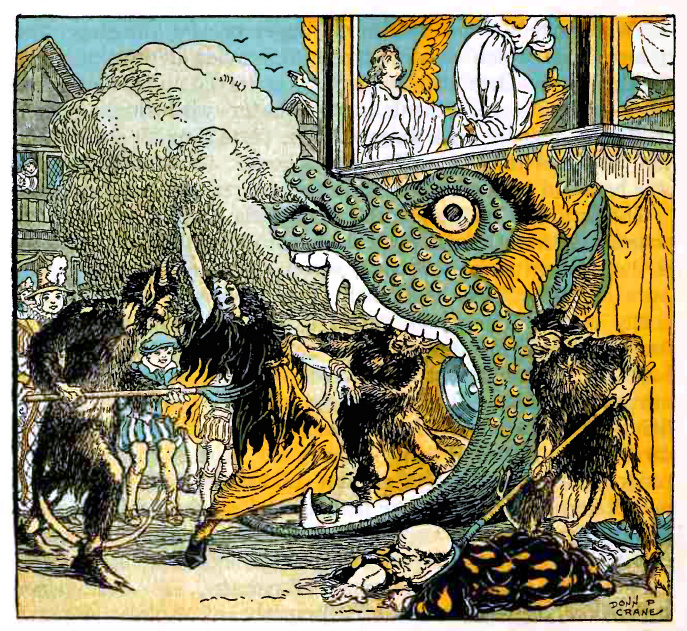

こちらも天井ワニの資料として。 twitter.com/MuseeMagica/st…

1607

#わたしを作った児童文学5冊

小公子

アンデルセン童話集

小川未明童話集

秘密の花園

Child's Garden of Verses

なおアンデルセンは「赤い靴」と「パンを踏んだ娘」。

小川未明は「月夜と眼鏡」を。

1609

1610

1611

1612

1613

1614

1615

1616

図版は吸血鬼ではなく棺桶で眠るサラ・ベルナール。もっともヘンリー・アーヴィングもそうですが、素晴らしい役者は吸血鬼に例えられることが多いのであります。それはそれは魅力的で、また不死の如き若さを保つからです。近しい人間ほど犠牲になるのも同様かと。

1617

1618

1619

1620

1621

1622

1623

・持ってるはずの本が見つからず、また買うはめになる

・異なる版を集めて内容が同じかどうか確認したくなる

・100ドルは100ドルであって円換算などしなくなる twitter.com/kodaigirisyano…

1624

聖ヨハネ関連で再掲。ローマに複数。アミアン、ダマスカスのも有名だとか。 twitter.com/MuseeMagica/st…

1625