1651

1652

1653

1654

1655

クリスマスに新しい靴や靴下をおろし、その際に銀貨などを入れておくわけです。本来もらうべきは靴や靴下であってプレゼントは副次的だったのですが、そこらが混乱して現在に至ったとのこと。

1656

そういえば今年もカーナビが「今日はオカルトの日です」と通知してきました。他に候補もあるでしょうに、変なアルゴリズムであります。オカルトという言葉から得られる印象はひとそれぞれ。自分は基本的に「西洋系のあやしげな魔法」と思っております。

#オカルト記念日

1657

1658

1659

1660

1661

1662

1663

1664

forespeak 「予言する」とは別単語とされていますが、さて。対象が得られるであろう「死後の名声」を先取りするというコンセプトの呪詛ではないかと。「あなたの墓碑銘を考えてあげるわ、とても素敵なのを」と女学校ものの小説で読んだことがあります。とてもこわいです。

1665

1666

1667

1668

1669

戦場のマスコットとしてもっとも有名な存在が「名犬リンチンチン」。一次大戦の戦場で拾われたシェパードが戦後にハリウッドの映画スターになって、それを見る人々に幸運をもたらしました。第1回アカデミー主演男優賞を取りそこなったワンコです(投票で第一位、犬ということで失格)。

1670

#一番思い出に残っているアニメ

40年くらい前、NHKの「世界のアニメ」で見たフランスの短編がなんとも不思議で。

鶏小屋に偉そうな年寄りの雄鶏がいるわけです。そこに若くてかっこいい雄鶏がやってくる。雌鶏たちはみんな若いのに夢中になる。老雄鶏は腹を立てて出ていく。そこで Fin 。は?

1671

ーーチェンバースによれば、昔は魚の定義がいいかげんだったため、イルカもクジラも魚ということでレントの食卓を賑わしたそうです。コーンウォールにはイルカパイのレシピも伝わっているとか(かの地の住民は動くものすべてパイにして食すとの評判があり、悪魔すら逃げだす話が伝わっています)。

1672

1673

1674

RT。スウェーデンの聖ルチア祭は一種独特で、光の聖女さまを強調すべく選ばれた少女が頭に複数の蝋燭を載せて着火します。懐中電灯でもよいらしいのですが、こちらは八つ墓村とか連想してしまいます。

1675

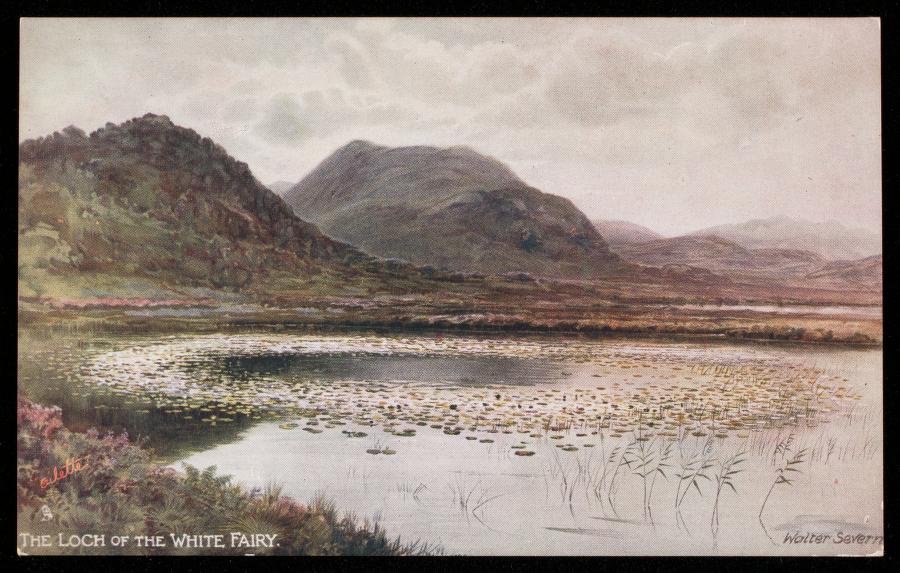

#StAndrewsDay

11月30日はスコットランドの聖アンドリューの祝祭日。ちなみに薔薇十字の伝統はスコットランドで保持されたという伝承もあり、魔術関係者には自称ハイランダーがうじゃうじゃと。当館は手元にあるスコットランド製品を集めてありがたやと手を合わせております。