1626

1627

1628

1629

1630

1631

1632

1633

1634

1635

1636

1637

1638

1639

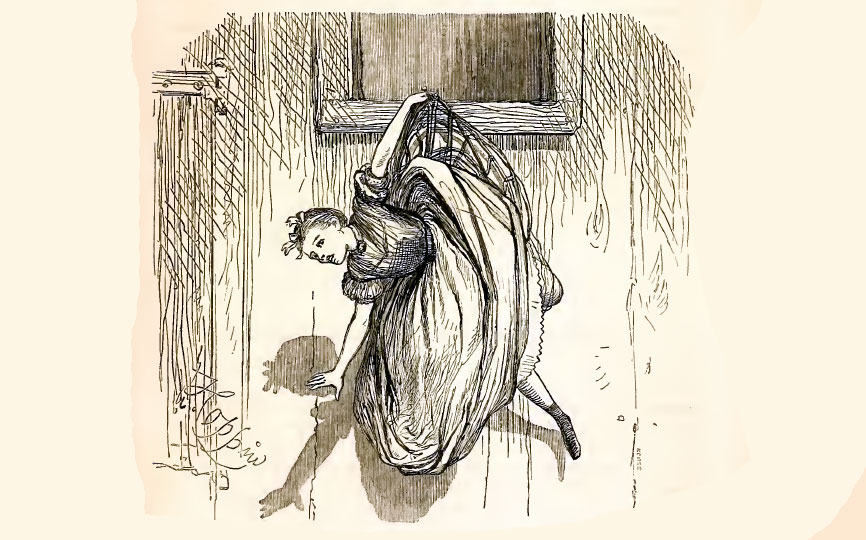

ーー結局、警察や教会関係者が出動して騒ぎを鎮圧するはめになりました。この件はタイムズなどでも報道され、いまだ蒙昧の輩の多いことよと有識者の嘆くことしきり。なお19世紀半ばともなれば水泳は婦女子も嗜むべしとして、婦女子読本でも奨励されています。図も同書から。

1641

猫たちのパーティーに関して再掲。青いドレスのお嬢様猫がフランス帰り、大胆にも青年猫を自分からダンスに誘うのであります。 twitter.com/MuseeMagica/st…

1642

1643

このTWはクリスマス向けなので再掲。 twitter.com/MuseeMagica/st…

1644

1645

暦。#ペンの日 とのこと。

さればとペン関係の伝承を探そうとするも意外に見つからないのであります。金属ペンは比較的近世の製品ですし、羽ペンは消耗品ですので魔力保持器には今一つ。重要なのは文章の内容と美しい筆跡でありましょう。写真は当館所蔵の19世紀の矢立と羽ペン。

1646

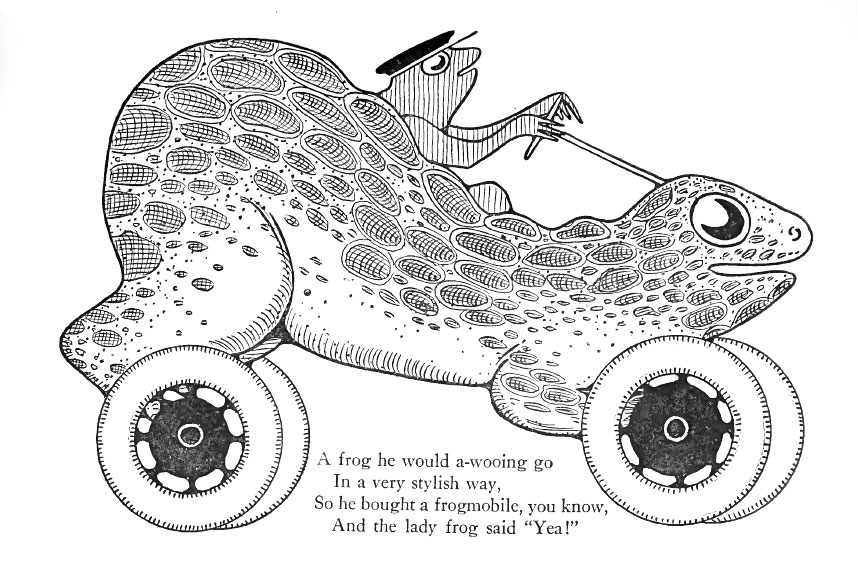

出典はこちらから。

archive.org/details/stnich…

小節内に絵が入り込んだのはこれと後半にもう一本あります。

1647

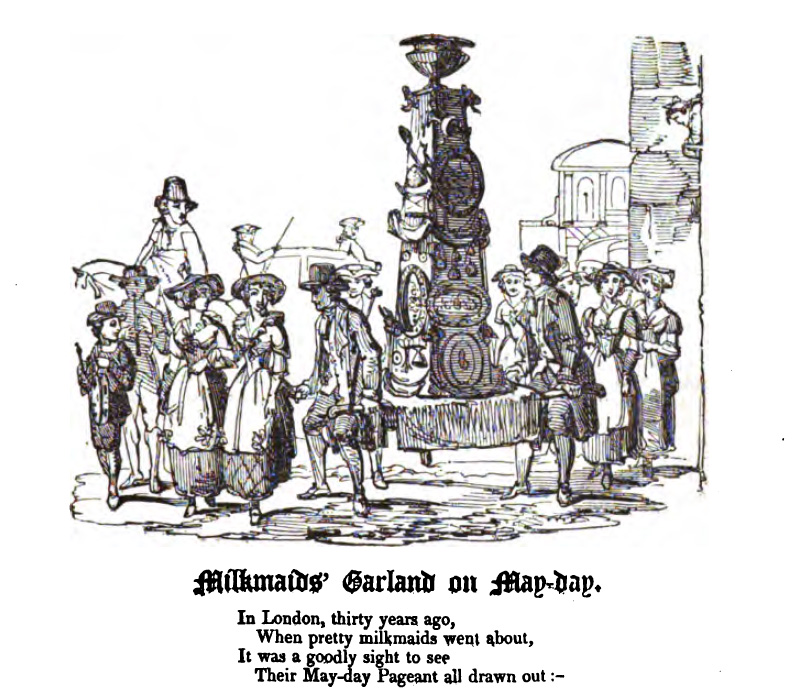

メイデイにつき再掲。とある映画とコロナ禍のせいでこの行事がまた廃れたとの声も聞こえてまいりました。 twitter.com/MuseeMagica/st…

1648

1649

1650