1326

1327

1328

#天使週間

アンデルセンの慰霊童話「天使」に登場する天使は厳密には守護天使ではないのですが、数々の挿絵が人の心に残り、全体として守護のイメージを醸し出します。カウルバッハはすでに紹介しましたので、それ以外を若干。

1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335

ストーンヘンジがトレンド入りしているので再掲。 twitter.com/MuseeMagica/st…

1336

1338

1339

1340

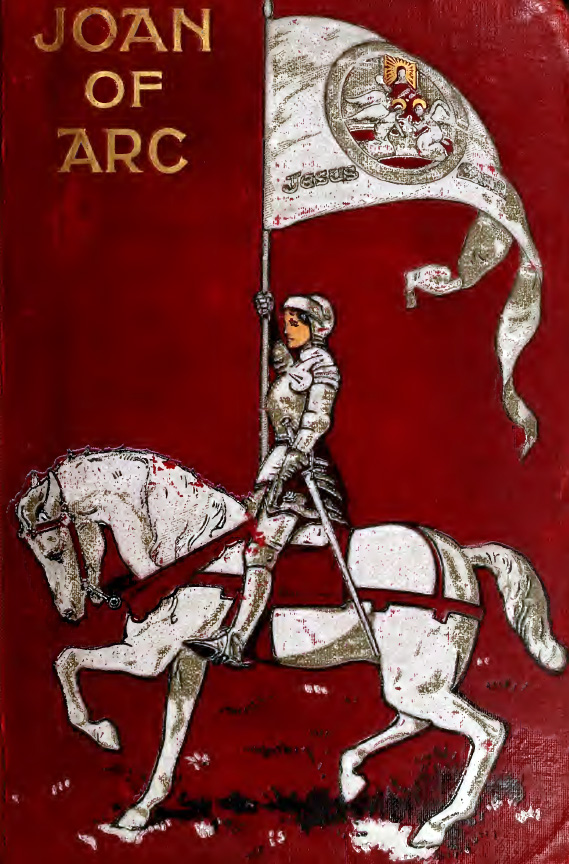

#あの名画にひどい邦題をつける

『悪役令嬢スカーレットの華麗なる冒険』

1341

1342

1344

1345

1346

1347

1348

1349

本日は #たばこの日 でもあるそうで。

"Three on a match" といって、「一本のマッチで三人が煙草に火をつけると一人がほどなく死ぬ」という伝承が1次大戦後に英米で爆発的に広まったとのこと。おそらくこれも13恐怖症の一種。一本と三人で13を形成しておるのです。同名の映画も作られました。

1350