1376

1377

「借りた三日間」に関して再掲。 twitter.com/MuseeMagica/st…

1378

1379

1380

1381

1382

1383

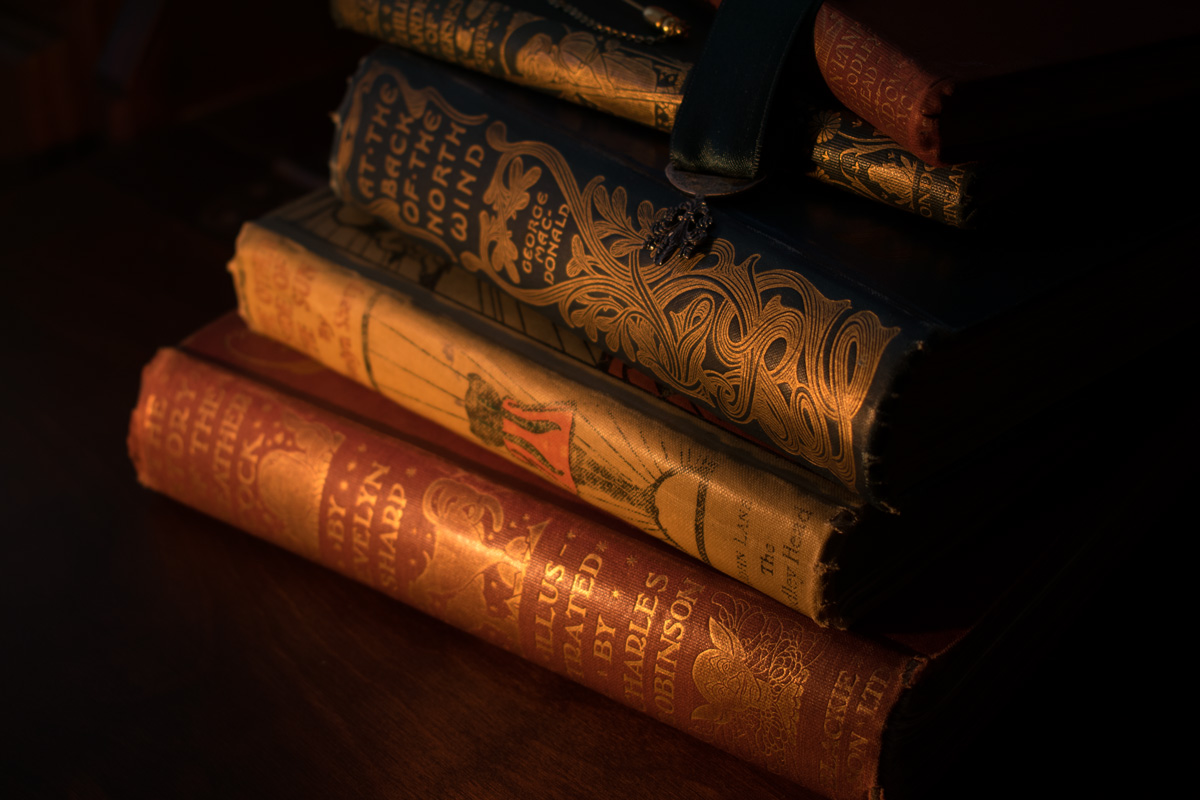

ジャック・フロストの作品、ですねえ。見事なものです。 twitter.com/jackiesearle09…

1384

英国の鳴く虫に関して再掲。虫の声は西欧人には雑音にしか聞こえない、などということはないのであります。 twitter.com/MuseeMagica/st…

1385

燃え続ける炉のなかでいろいろな残滓が残留/成長するのはよくある話でしょう。竈から逃げた火が大災害を引き起こすのもありがちな話。さよう、9月2日はロンドン大火の火であります。火の用心さっしゃりませ、と。

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

暦。1月5日はグレース・ケリーの結婚記念日なので #シンデレラの日 とのこと。シンデレラ物語の逆境からの逆転劇だと思うのであります。ネズミ捕りにかかって処分寸前のハツカネズミ、ドブネズミ、庭の隅っこのトカゲたちも魔法で変身するところが重要かと。

1400

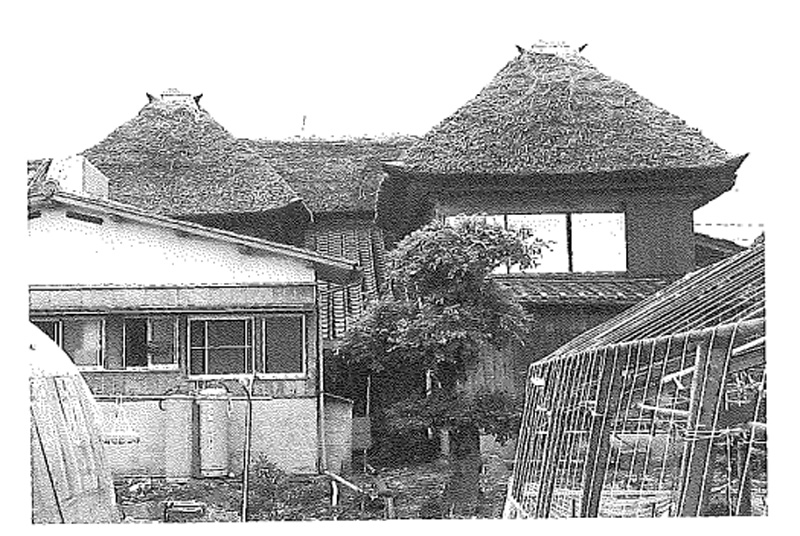

『久保田町史』下巻にあった写真がわかりやすいかと。

city.saga.lg.jp/main/5080.html