751

この「重症化しにくい」は、接種歴、罹患歴、年齢、基礎疾患、行動様式などの影響込みで相対的に捉えることが妥当な解釈

752

医療者を罵倒する人は実際にいて、目立ちもするが、大部分の人に悪意はなく、積極的にありがたいと言ってくれる人もいる。

ただ、他人の家の中で起きている騒動が、時おり漏れ聞こえる音でしか想像できないように、医療者が目にするものをまんま共有するのは困難であるね。だが、それでも▶︎

753

ラムゼイ・ハント症候群に罹患したことを淡々と語るジャスティン・ビーバーを見て、一日も早い回復を祈りつつ、帯状疱疹ワクチンを打たねばという思いに傾いている(高いので躊躇していた)。

皮膚科学会さんの解説をつけておきます。

dermatol.or.jp/qa/qa5/q16.html

754

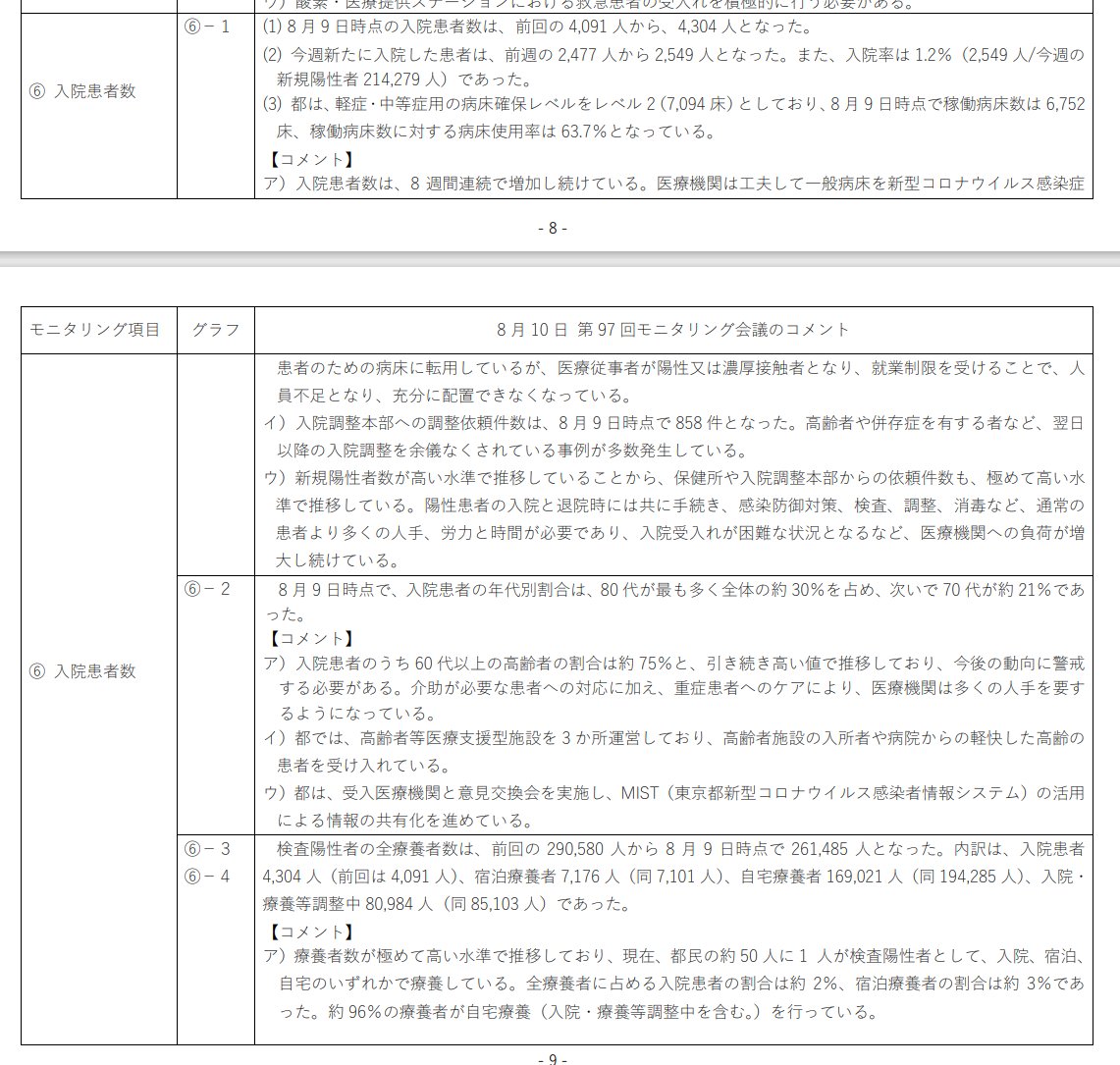

8月10日の東京都モニタリング会議の入院患者数に関する報告部分です。

見えにくいと思うので、リンクを貼っておきます。

bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/…

756

バケツリレーで乗り切ったあとに何が残るんだろうねえ

757

行幸地下ワクチン接種組から「パンダの映像がひたすら流れる」という報告を連日受けるのでどういう様子か気になっている

758

マスク着けてることが増えて気づいたんだけど、うなぎ屋さんとか焼肉屋さんの前を通るときに深呼吸するとおいしい香りが長続きするんだよ。そのタイミングで白ご飯があれば最高なんだが。

759

課題

妊婦の感染者増

透析患者の感染者増

隔離解除後に自宅退院困難な高齢者のための後方支援施設

感染者の移動手段

760

感染のリスクには、科学的根拠に基づいて推定されるリスクと、当事者が感覚的に感じるリスク(perceived risk)があり、後者も重視することが感染対策の定着を促進するのですが、これを踏まえると、長らく続けてきた対策を緩和するベストタイミングは両者が下降傾向にある時だといえるのですよね

761

オランダ

新規感染者が3日連続で2万人と過去最高水準

人口1700万は、東京都+横浜市くらいだと考えると相当な数 twitter.com/Reuters_Health…

762

今後も一定数の入院が見込まれる上に、

ワクチン有料化▶︎接種率低下▶︎重症者増加

とならないよう頼みますよ。

763

人のやる気なんて綿飴のようなものだから、軽い気持ちで水ぶっかけると消えちまうんだよな

764

感染対策は「やらないと自分の身に危険が及ぶ」実感があるときに最も行われやすく、それ以外ではただの面倒な行為。

”面倒”の実施率を改善するには、多角的戦略が要りますが、理屈と信頼関係は外せない。

やらなきゃいけない理由があって、

発信者が嫌いでも信頼できること。

765

現在の入院患者の多くは、重症化後に搬送された方というより、重症化を未然に防ぐための観察と治療を要するハイリスク群ですが、病床が比較的早いペースで埋まってきているので、今のような“ゆとり“を維持することにつながる措置をスピーディに打っていくことが必要

766

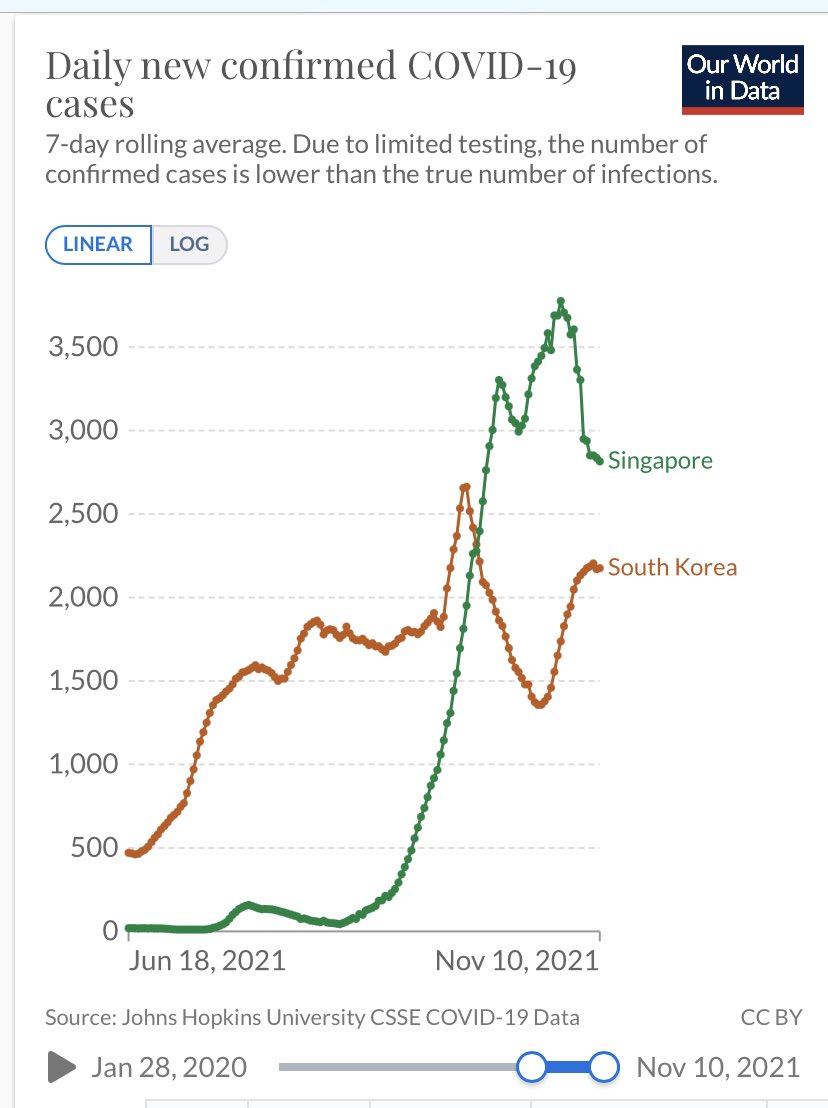

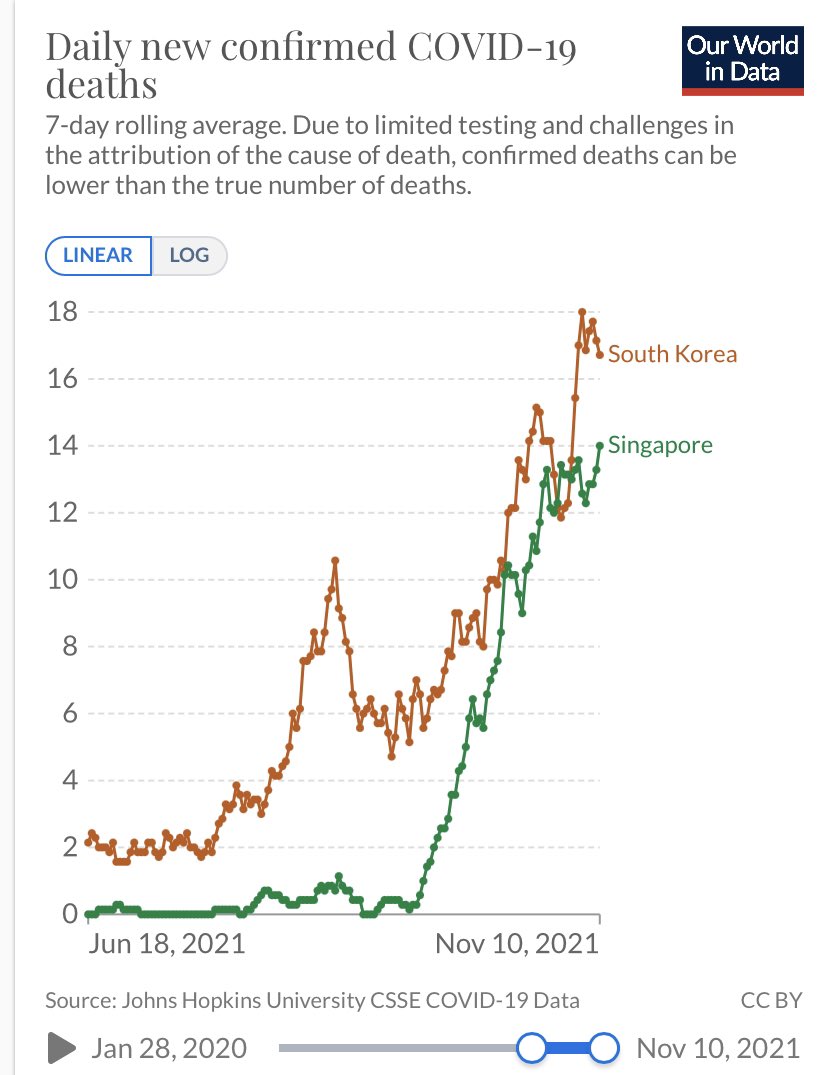

韓国 人口約5200万

接種率は日本よりやや高い水準

ウィズコロナに転換後の10日間で感染者と重症者の増加傾向が強まり、高齢者のブレイクスルーも多い。日本の今後の方針を考える上で参考になる国の一つ。

news.yahoo.co.jp/articles/45d5d…

767

コロナ対応ね、感染者多い地域でずっと診てきている病院は対策ちょっとずつ変えてきてるんで(ゼロコロナ無理はとうの昔にわかってるし、じゃなきゃクラスターこんなに起きてない)、自分ところとその周辺のやり方を全国的な現状とする話には違和感がある

768

大勢が楽しみにしている伝統行事を継続的に開催するために、許容できるリスクと安全の境界線をどこに引くのか、模索する時期に入っていますよね。

試行錯誤の結果は地元が引き受けることになりますので、慎重さが必要でしょうが、できることも増えていくと思います。

769

病院(神奈川),飲食店(北海道旭川,岐阜県恵那市),児童施設/学校(大阪,秋田,山口)でクラスターのニュース

770

自宅療養者が増えていることから、家庭での感染対策について回答しました(昨日のニュース7で流れていた内容の詳細版です)。

www3.nhk.or.jp/news/html/2022…

771

トリアージが始まっただけであって、病気の性質は変わらないのです。

772

今の都内の入院患者さんは、

比較的重い基礎疾患+コロナの高齢者

が中心だと思いますが、病院によって差があるんですかね。家やホテルで療養するのはちょっと厳しい方々です。

コロナの部分は治療で重症化が回避できるチャンスが増えましたが、長期療養の末に亡くなる方もいます。

773

上で挙げたエレベーターやタクシーの例は、換気不良(の可能性がある)狭小空間で、感染性ピーク時の呼気に混ざって排出されるウイルスを吸い込むことへの不安感というのがあるのだと思う。同じ屋内でも距離を設けた黙食は全然平気なんでね。

774

775

予防接種を着々と進めつつ、

特に波が高まっている時期には基本的な感染対策をハイリスクな場面で行う選択をしながら、

感染(とそれによる合併症や後遺症)が“一気に”増えないように制御することで、

治療が必要な人には迅速に対応できる医療提供体制を維持しながら、出口に向かえるといいね