451

ここを見る限りこの大河の家康公、信康にものすごく真っ当な側役付けてはいますね #どうする家康

452

すごいなw

江戸時代より難しいとも言われる、明治~昭和初期の手書き文字を解読できる日本初のAI-OCR、凸版印刷が開発 - INTERNET Watch internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1456… @internet_watchから

453

無数の和田義盛とは(とは)

#鎌倉殿の13人

454

というかまあ、信長の経済政策がすごかった(だから天下統一直前まで行った)、という評価自体、後世の近代啓蒙思想的進歩史観から来た一種の「願望」に過ぎませんね

455

ものすごく正直に言うけど一向宗を何だと思っているんだw #どうする家康

456

歴史の流れから見れば、あの最終回段階における「鎌倉幕府」は、大勃興期でした

平氏を滅ぼしたとは言え当時の鎌倉幕府は言ってしまえば源頼朝という武門「貴族」の私的勢力であり、それも頼朝死後は内紛によって、朝廷から見れば機能不全、統率不全に陥っている集団でした。 #鎌倉殿の13人

457

それが内部抗争を克服し、承久の乱の勝利によって(実態はともかく)日本全体を覆う大権力へと変貌したわけで、巨大な勝利の果実を得た段階にありました。そういった上げ潮に乗った状況下でありながら、その状況を作り上げる中心人物であった北条義時にその栄光や達成感を与えず、

#鎌倉殿の13人

458

源姓畠山爆誕

#鎌倉殿の13人

459

実は鎌倉幕府って「公儀」と呼ばれていないんですよね。武家政権が「公儀」と呼ばれるようになったのは室町幕府から。鎌倉幕府は良くも悪くも「公(おおやけ)」の権力とは認識されていなかった。

460

本能寺の変の報を受けての、柴田勝家の越中からの反転速度は実は秀吉の「中国大返し」よりも早かった、と言う事らしいのですが、だとすると益々秀吉の「中国大返し」は、かなり常識的な反転速度だったという事ではなかろうか。良く言われる「信長のための道路整備や物資集積」もあまり関係なかったかも

461

そう、松代は徳川幕府の重要拠点の一つであり、真田以前は家康に近い親族か非常に親しい譜代が任されており、そこを真田が任されたというのは将軍家からの絶大な信頼を顕していると言ってよく

twitter.com/HIRAYAMAYUUKAI…

462

竹千代人質時の近年の説は

・今川の人質になる予定が奪われ織田に売られたは嘘だよ松平は織田に降伏したんだよ説

・いや松平広忠は今川派だったよ竹千代の身柄が織田派に奪われて織田の人質に成ったよ説

・そもそも今川は竹千代の身柄を保護しただけだよ人質じゃないよ説

等々

twitter.com/na_mitsuki/sta…

463

残り話数を考えるとこの後も息つく間もない怒涛の事件ラッシュになりますね

#鎌倉殿の13人

464

そーか、W杯で日本が逆転勝利をしたのはこれが初めてなのか

465

『愚管抄』巻六によると、「和田義盛という「三浦の長者」が、北条義時を深く嫉みかねてからこれを討とうと考えていたが、れが発覚したため俄に挙兵した。しかし義時の屋敷には将軍実朝も在り、実朝が和田軍の前に立ちふさがって戦ったため、鎌倉の名の有るほどの武士は皆義時方となり

#鎌倉殿の13人

466

もうすっかり化け物の仲間になってますね、義時

#鎌倉殿の13人

467

この大河、群像劇というより、一種のオムニバスドラマみたいな構成してるなあ #どうする家康

468

「共通語」とされる東京弁、東京言葉と関西弁、特に大阪弁は往々にして異質性を強調されがちだが、東京弁の元となった江戸の武家言葉は、元は秀吉政権下、京大阪に全国の武士が集住した結果形成された言語であり、ベースは関西弁であった、という説がある

#歴史知らない人が嘘だと思うけど本当の事言え

469

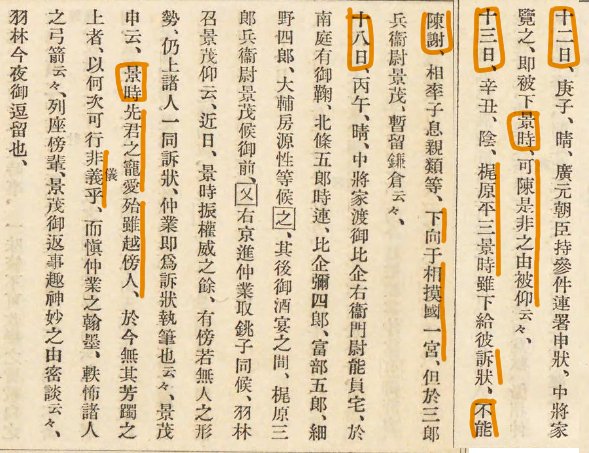

こちらが将軍頼家より連判状を見せられ弁明を求められた梶原景時が、弁明せず、所領である相模国一宮に退去したことが記された『吾妻鏡』正治元年11月12、13、18日条

#鎌倉殿の13人

470

つまり、歴史の流れという観点から見て、「鎌倉幕府」という権力のあり方の、影の面を象徴した最終回でもあったのではないか、そんな事を多少この時代についての知識を持つ者として感じた、というお話でした。 #鎌倉殿の13人

471

三浦義村はたしかに義時を裏切ることは出来ないのだな…

#鎌倉殿の13人

472

というか最後まで「武田『四郎』勝頼」でしかなかったことが、彼の内部的にも外部的にも弱い権威性を表しているとも(一応「大膳太夫」を名乗ってはいたらしい) #どうする家康

473

徳川家康の人物像、近年の歴史研究における『徳川史観の克服』からの相対化が進んだ結果、逆に完璧超人みたいな家康像が出現してしまい、「それはそれでつまらない」と逆に不人気要素にもなってしまっているという不思議

474

まー、後者の方が本来「革命家」らしいわけですが、現在一般に広まってる「大西郷」イメージを形成した大本は勝海舟でしょうね。アレは「西郷隆盛は偉い。そんな西郷と組んで江戸無血開城とか成功させたオレは超偉い」という自己宣伝だったのでしょうけど。

475

石田三成の行動は「西軍」挙兵の要素の一つではあっても、それは結果的に「西軍」が組織化される中で取り込まれていったものに過ぎなかったのではないか、と感じるのですよ。