126

127

人体アプリ「ヒューマン・アナトミー・アトラス」に、最新版で遂に「神経細胞」や「髄膜の構造」が追加となりました!

神経細胞や髄膜の構造をグリグリ回転させながら直感的に理解できます。

いつも大絶賛している通り、脳に興味がある人や全医学生にイチオシのアプリです。

visiblebody.com/ja/anatomy-and…

128

なお、Neuralinkのライバル企業Synchronは、今年7月にアメリカで患者へのデバイス埋め込みを既に行っています。

この点でSynchronはNeuralinkよりも1年近く先行しており、Neuralinkが今後どのように追い上げるかも要注目ポイントです。

twitter.com/_daichikonno/s…

129

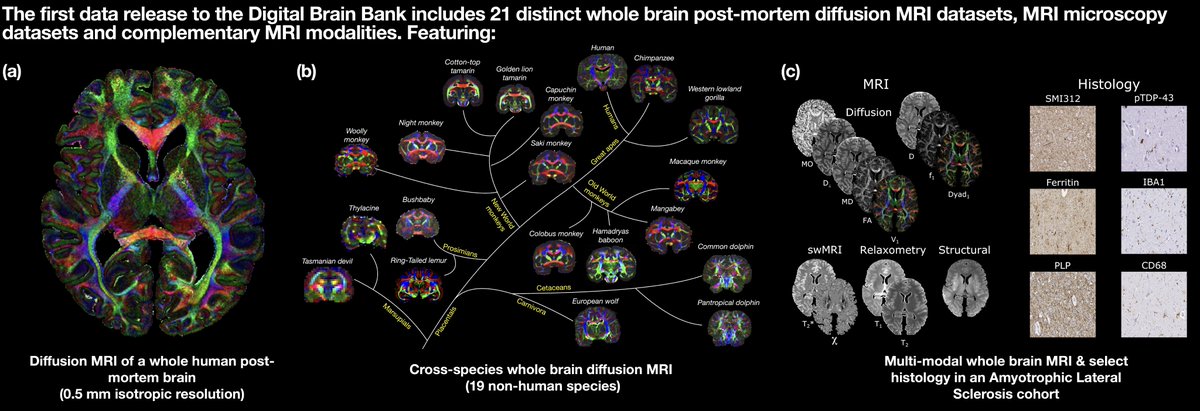

死後脳を用いて作成された"Digital Brain Bank"というMRIベースの脳画像データベースが公開されています。

健康な人だけでなく病気の人の脳や、さらには他の種族の脳も含まれており("Digital Brain Zoo")、今後の神経科学研究において重要なデータベースになりそうです。

open.win.ox.ac.uk/DigitalBrainBa…

130

BMIを用いて行われた世界初のツイート。

これは歴史的なツイートになりそうな気がします。 twitter.com/tomoxl/status/…

131

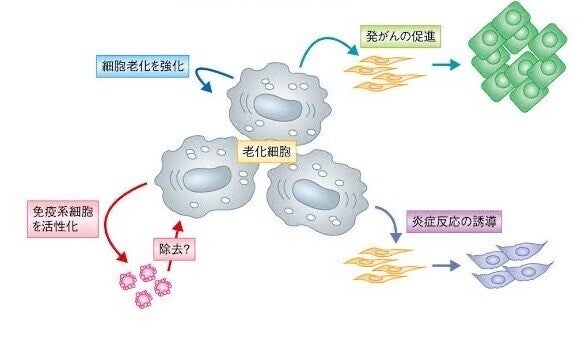

老化に重要な「老化細胞」のみを除去する薬(GLS1阻害剤)を発見したという驚きの研究。

老化細胞の除去によりマウスでは寿命が30%近く伸びることが既に示されており、人間での臨床研究も「5~10年程度で始めたい」と言う。

とても期待したい。

(画像は論文外のもの)

science.sciencemag.org/content/371/65…

132

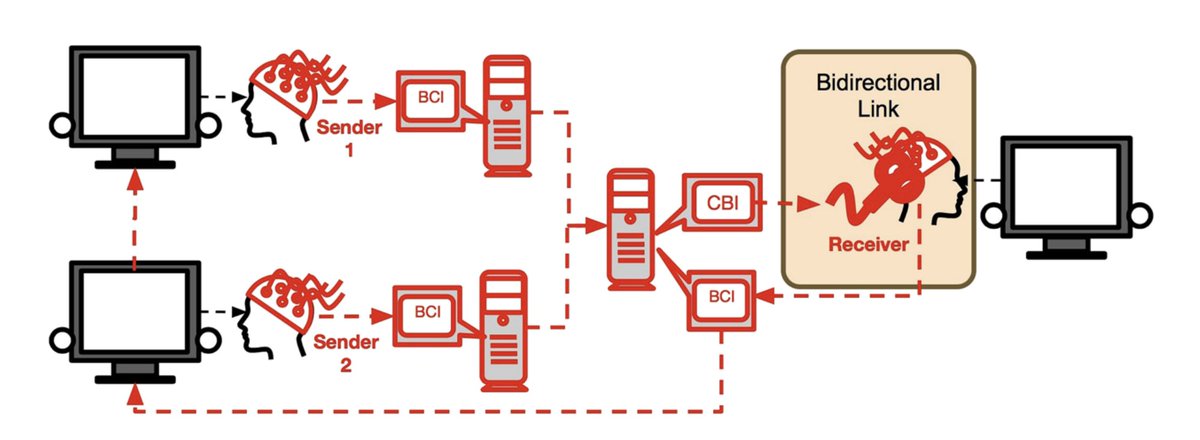

ちなみに、Brain Brain Interfaceの研究は過去に人間で行なったものもいくつかあります。

2人バージョン

journals.plos.org/plosone/articl…

3人バージョン(BrainNet)

nature.com/articles/s4159…

133

医学部の解剖学実習で扱った脳は、ホルマリン固定されていたので固かったです。

そのイメージがずっと頭の中にあったので、生の脳に触れた時にはその柔らかさに本当に驚きました。

134

Lingueeという例文検索サイトを知り、とても便利なので共有します。

「あれって英語でどう表現するんだっけ?」

を複数の例文から検索することができるので、論文を書くのにもすごく有用だと思います。

実はDeepL社が10年以上前から提供していたと知り、さらに驚きました。

linguee.com

135

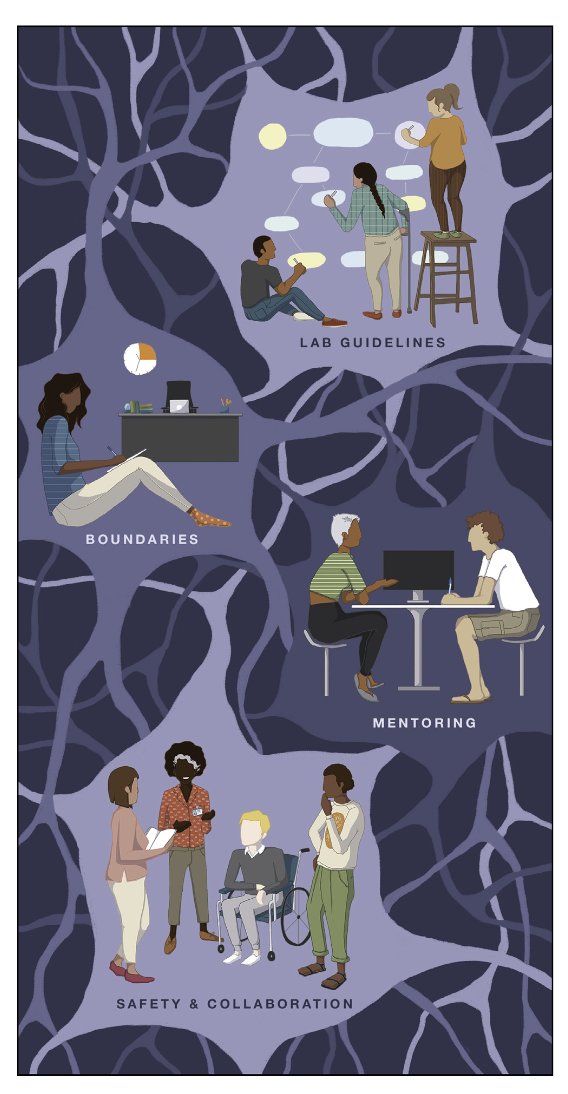

研究上のメンタルヘルスについてのオピニオン論文。

研究室ガイドライン(テレワーク,休暇,..)作成の有効性や、研究室外にコミュニティを持つ重要性が強調されている。

自分自身、正直なところ精神的に辛い時期もあった(し、今後も当然ありうる)ので、とても参考になります。

cell.com/neuron/fulltex…

136

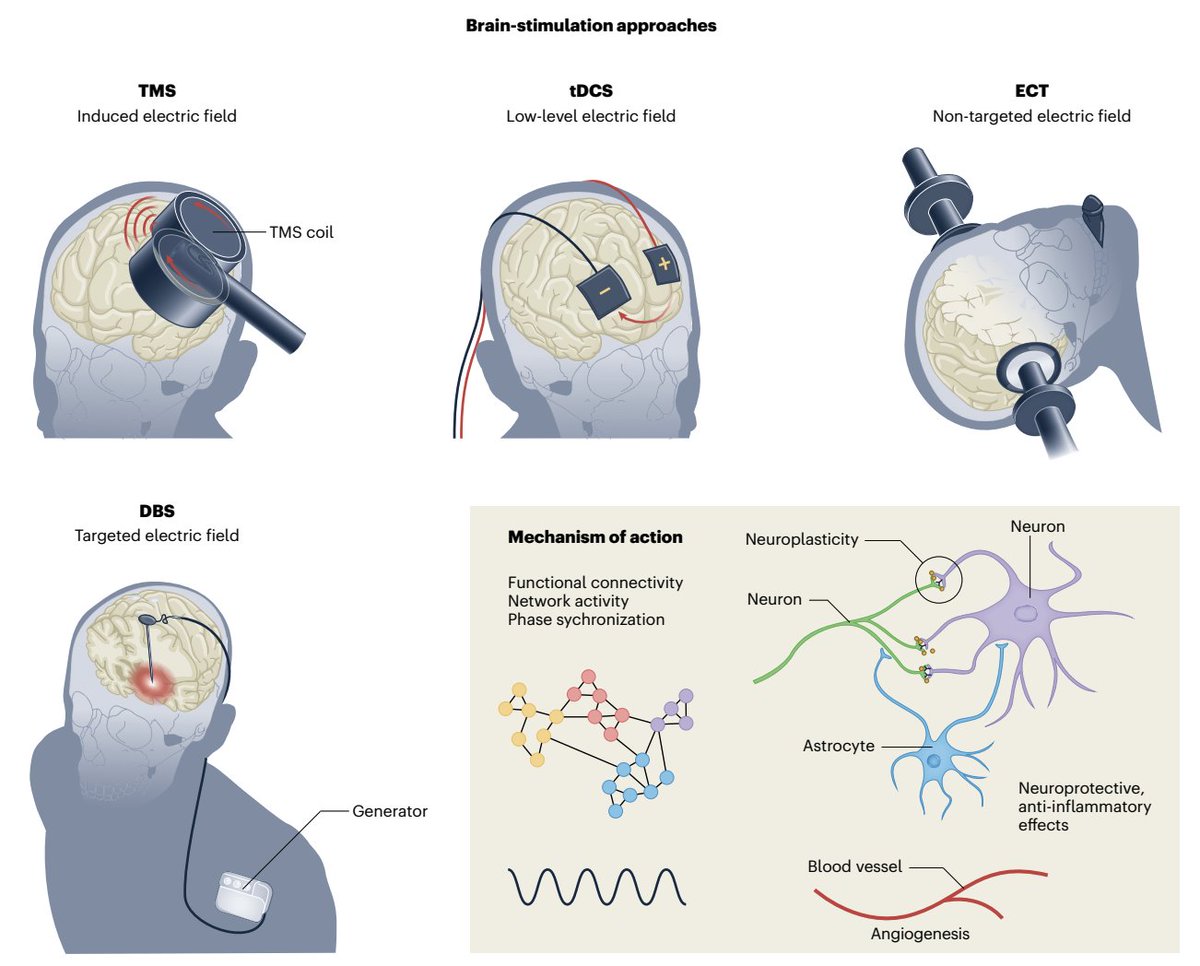

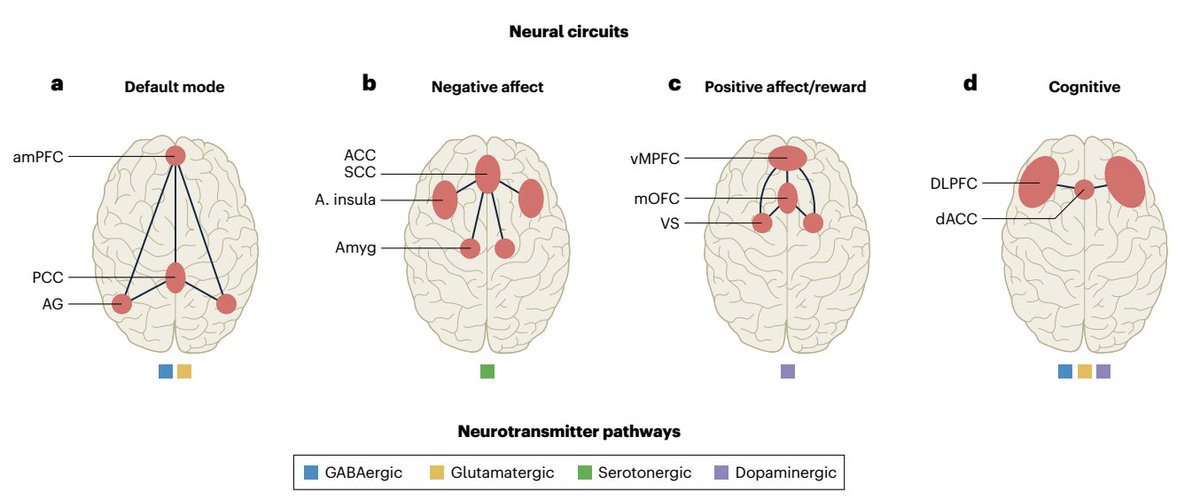

「精神疾患のパーソナライズド治療(Precision Psychiatry)」に関するレビュー論文。

脳深部刺激療法を始め、近年の急速な進歩が包括的にまとめられており、この分野に興味がある人は必読と言えそうです。

現時点での、2023年個人的ベストレビュー論文でした。

nature.com/articles/s4159…

137

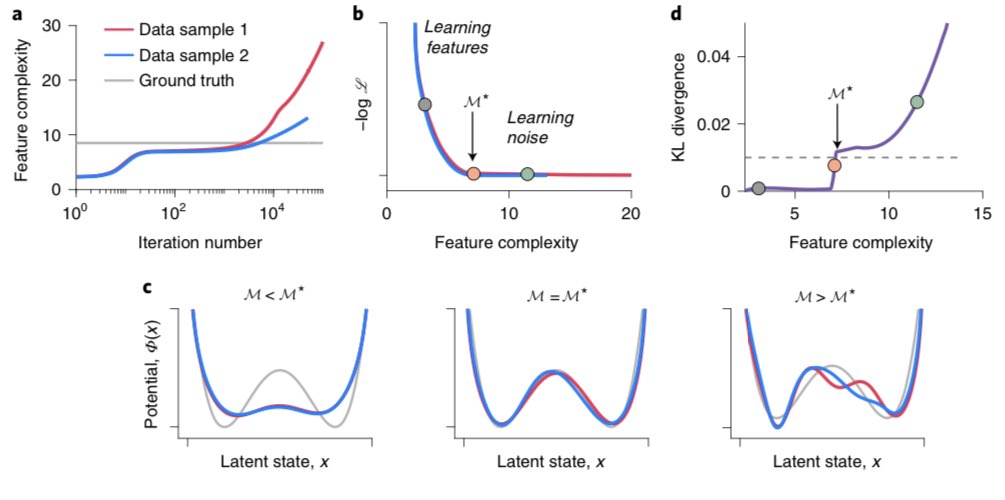

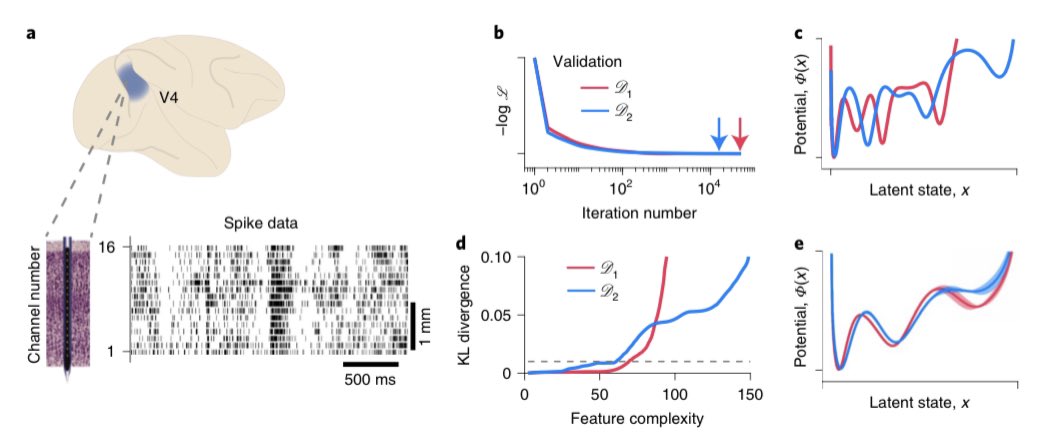

視覚野は1,000以上の次元で情報をコードしている、という論文。

これまで脳はもっと少ない次元で情報を表現しているという説もあった。

脳は「似ているものは似たように、異なるものは異なるように」情報をコードすることで、厳密さと効率性のバランスをとっているのだろう。

go.nature.com/2ysd4Wr

138

ブレインテック企業Synchronによる、

「ステント型電極によるBrain Machine Interfaceを、世界で初めて人間に適用した」という論文(2021/2)。

Synchronは臨床研究の段階としてはNeuralinkよりも進んでおり、注目しています。

週末にBrainTech Reviewで詳しく取り上げます😊

jnis.bmj.com/content/13/2/1…

139

一応補足ですが、

「サルが人間の言葉を理解している」という訳ではない(可能性が極めて高い)です。

あくまでも、

「サルに、人間が望むようにカーソルを動かせることに成功した」になります。

140

Googleがリアルタイム翻訳可能なイヤホン「Pixel buds」を来春発売予定とのこと。

ここ1,2年の機械翻訳のブレークスルーを考えると、2017年とは次元の違う製品になっていることを期待したい。

「国際学会ではみんながこれを使うのが当たり前」という時代を期待しています。 japan.cnet.com/article/351440…