76

77

白川英樹先生の記事はこちらです。

mugendai-web.jp/archives/7373

78

"「海外の本が翻訳されるのを待てない!」という読書中毒のあなたへ"

というタイトルでnoteを更新しました。

"DeepLを用いて英語の本を全訳して読む方法"をまとめてあります。

コロナの影響でせっかくのGWなのに外出できないあなた、読書で世界を広げるのはいかがですか?😊

note.com/daichi_konno/n…

79

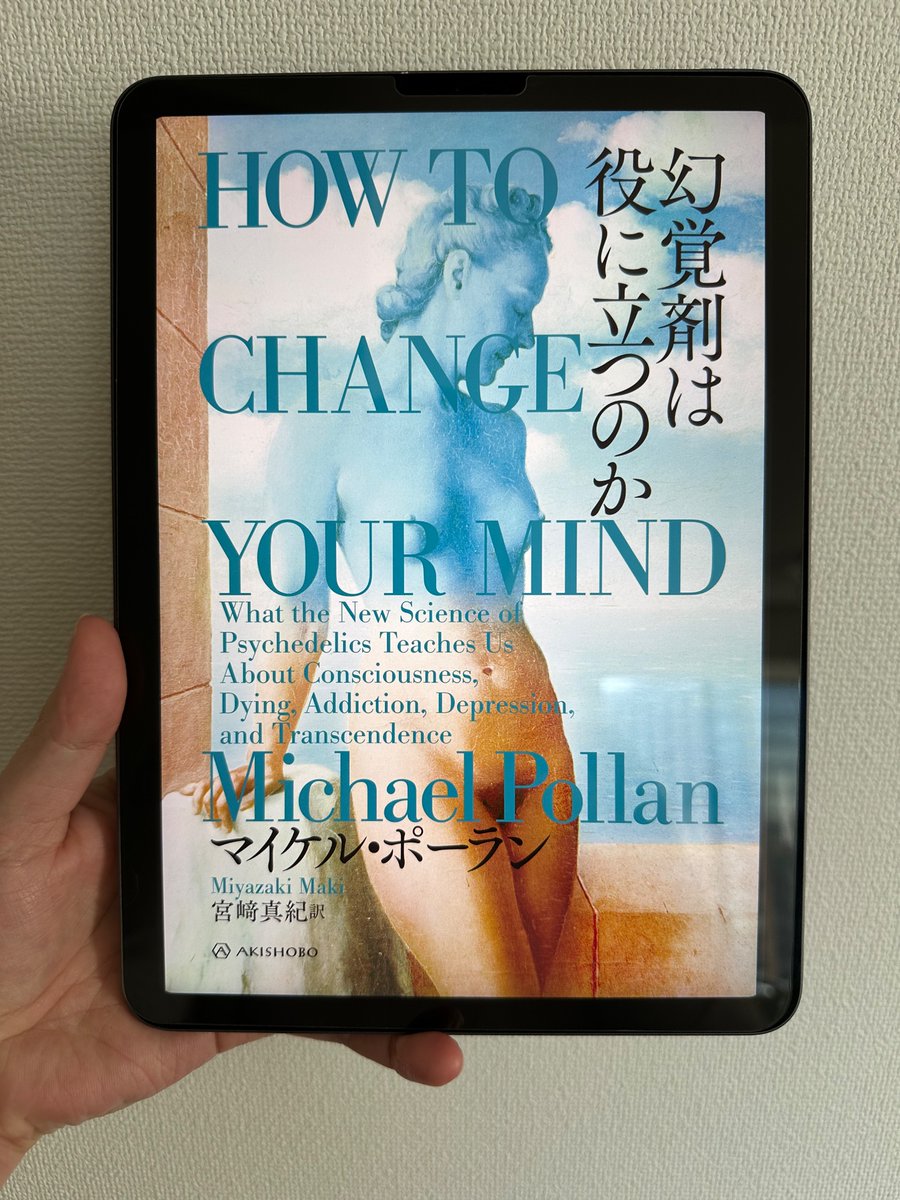

『幻覚剤は役に立つのか』は、今年読んだ中で間違いなくベスト本でした(発売は2020年)。

筆者自身がシロシビンやLSDといった「サイケデリック・ドラッグ」を飲んだ感想や、これらを飲んだ時の脳のメカニズムが論文ベースで記述されており、衝撃的な一冊でした。(続)

amazon.co.jp/dp/B08BNVCH86?…

80

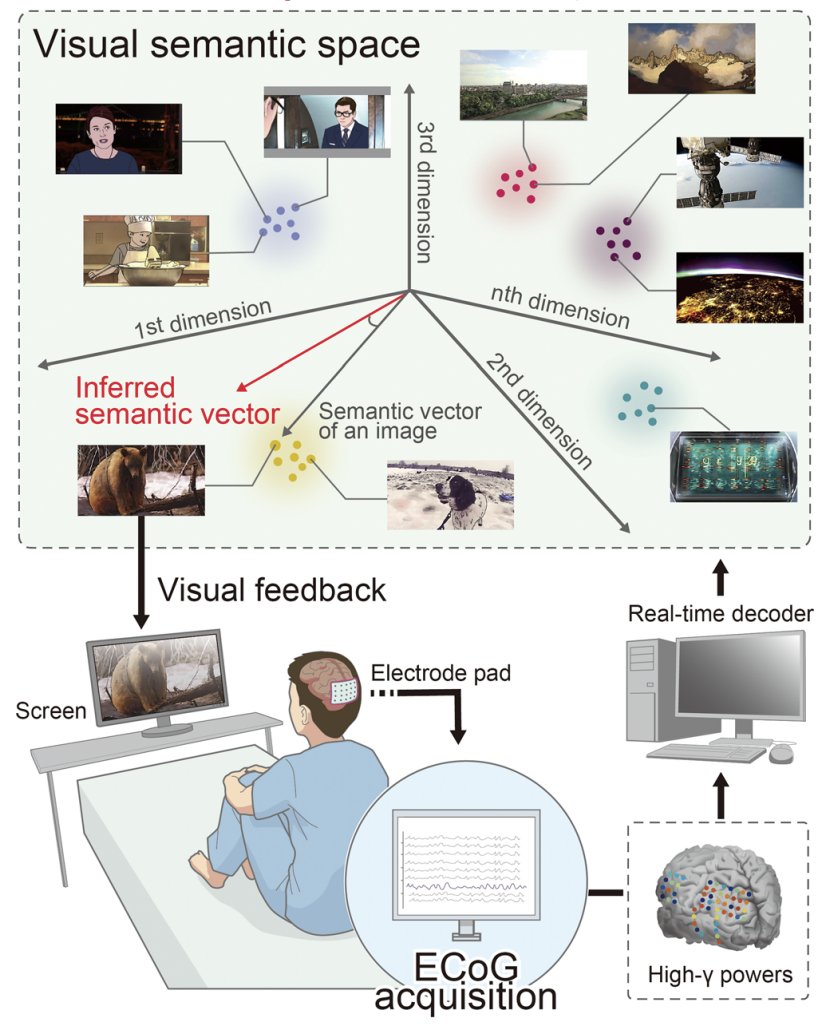

皮質脳波を用いて、頭の中で想像しているイメージを可視化できたという論文。

「実際に見ているもの」ではなく「想像しているもの」を可視化できた点が凄い。

さらにはその結果を視覚的にフィードバックすることで、将来的にはALS患者などの意思疎通に利用したいとのこと。

nature.com/articles/s4200…

81

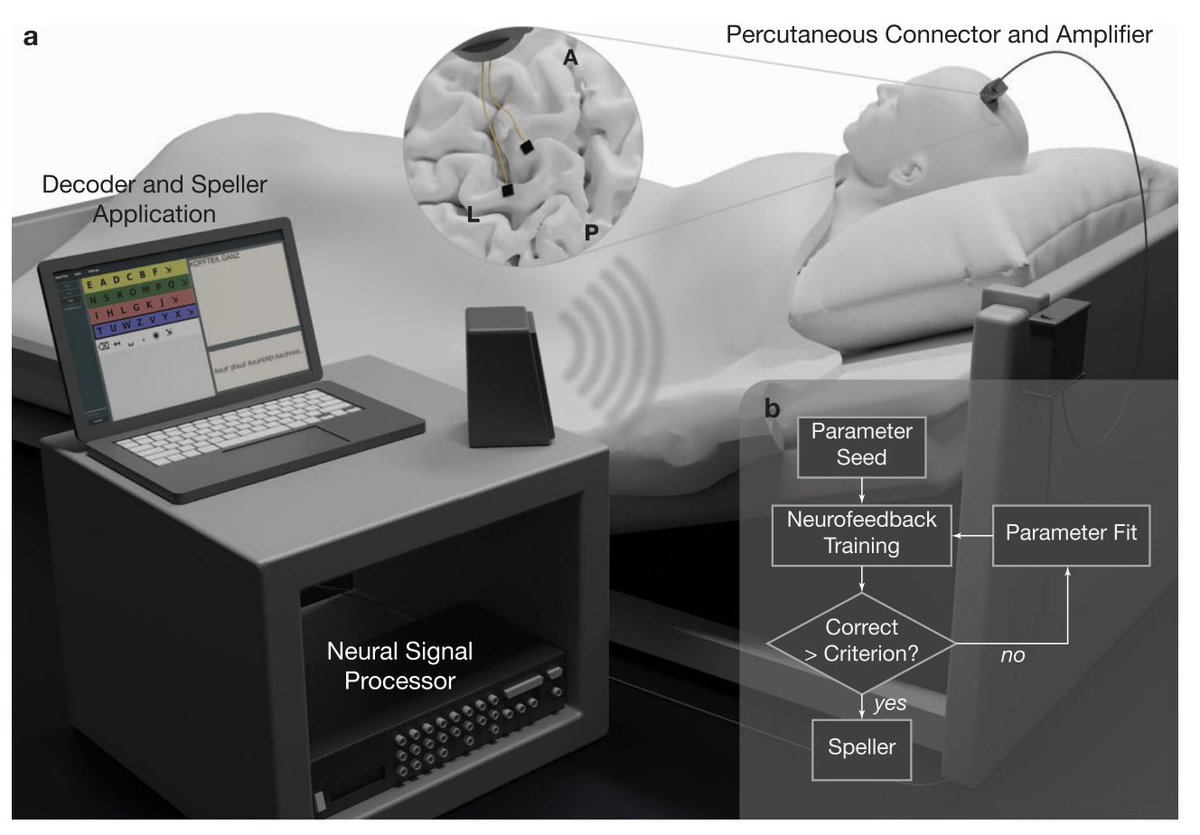

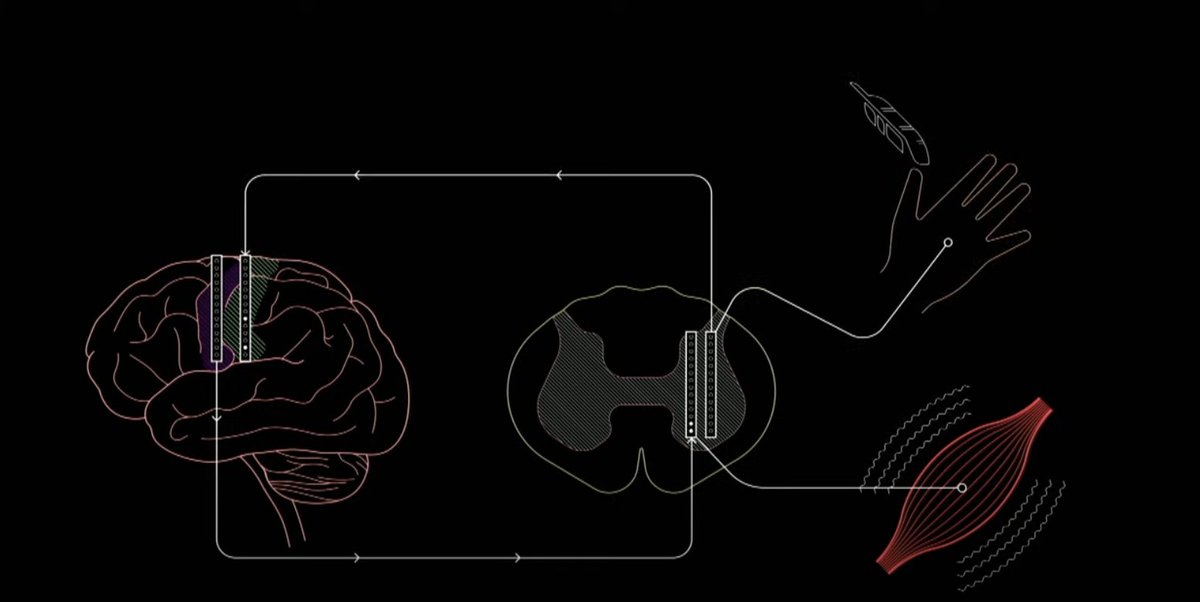

Brain Machine Interfaceを用いて、閉じ込め症候群となったALS患者との意思疎通に成功した、という論文。

閉じ込め症候群の患者にとって、他者と意思疎通できる嬉しさは言葉にできないほど大きいと思う。

改善点は多いものの、多くの患者に希望を与える研究だと思います。

nature.com/articles/s4146…

82

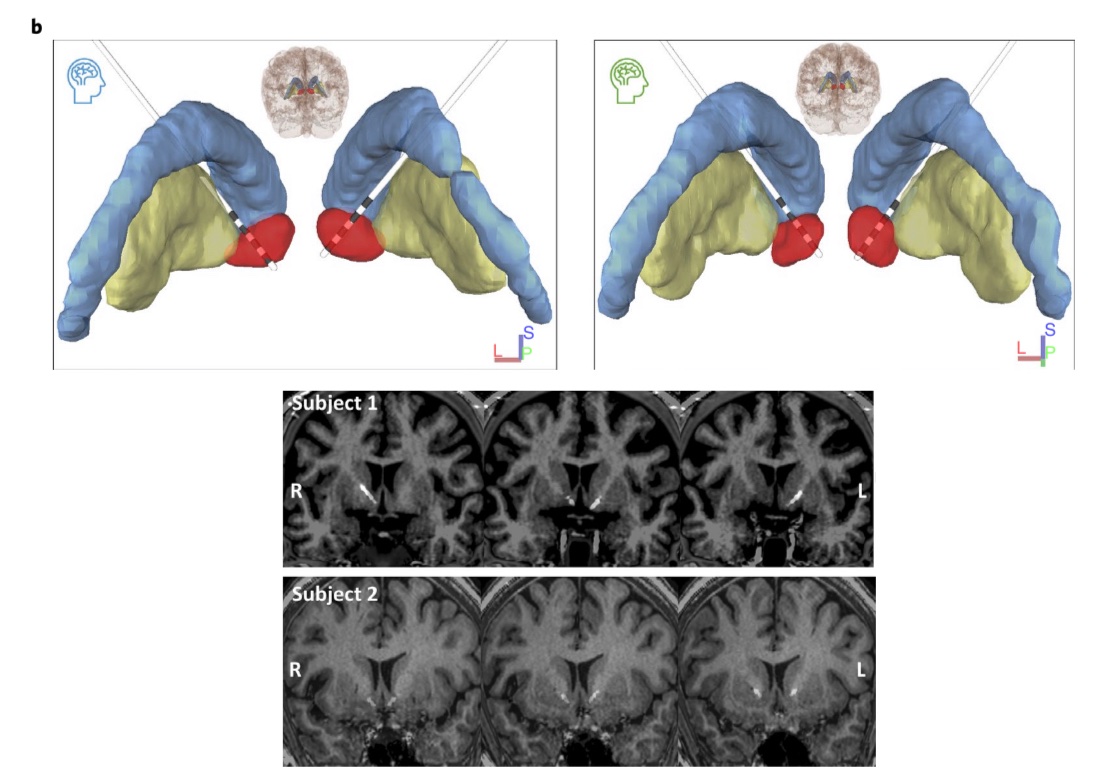

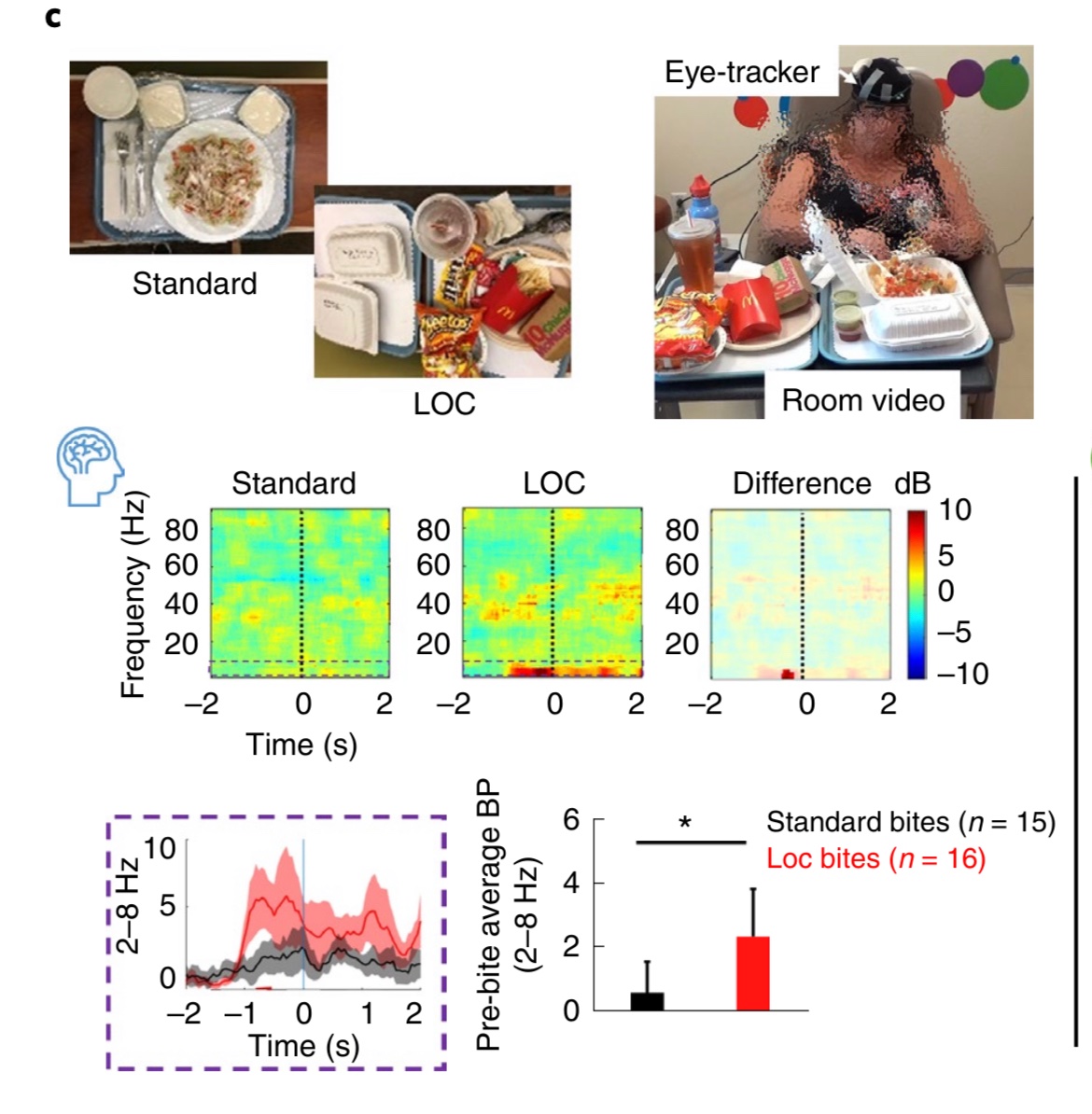

過食症患者に対し、

「"食欲がコントロールできなくなる直前"に側坐核(報酬系の一部)を刺激することで、

食欲を確実かつ長期的に抑えることができた」という驚きの論文。

この論文も、

「神経精神疾患のオーダーメイド治療」という医学の大きな流れの中にある研究です。

nature.com/articles/s4159…

83

アメリカでは高校1年生にゲノム編集のキットを配り、クリスパーを使った授業(実験)を行っていると聞いて驚きました。

将来的に子どもが産まれたらプログラミングとゲノム編集を教えて、機械と生物の両方をエンジニアリングできるようにしてあげたいな、などと妄想しています。

84

大学院でトレーニングを受けて初めて出来るようになったのは、「論文を批判的に読む」こと。

初めは論文に書いてあることをそのまま真実として受け取っていたけれど、

輪読会で先生方や先輩の鋭い質問を聞き続けることで、少しずつ批判的に読めるようになったと感じています。

85

86

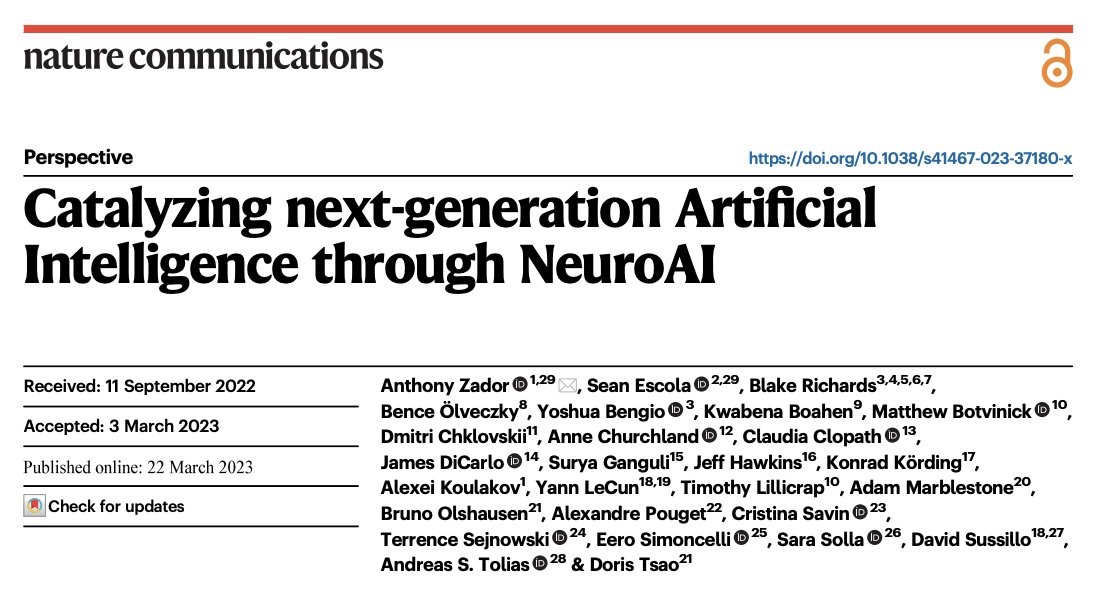

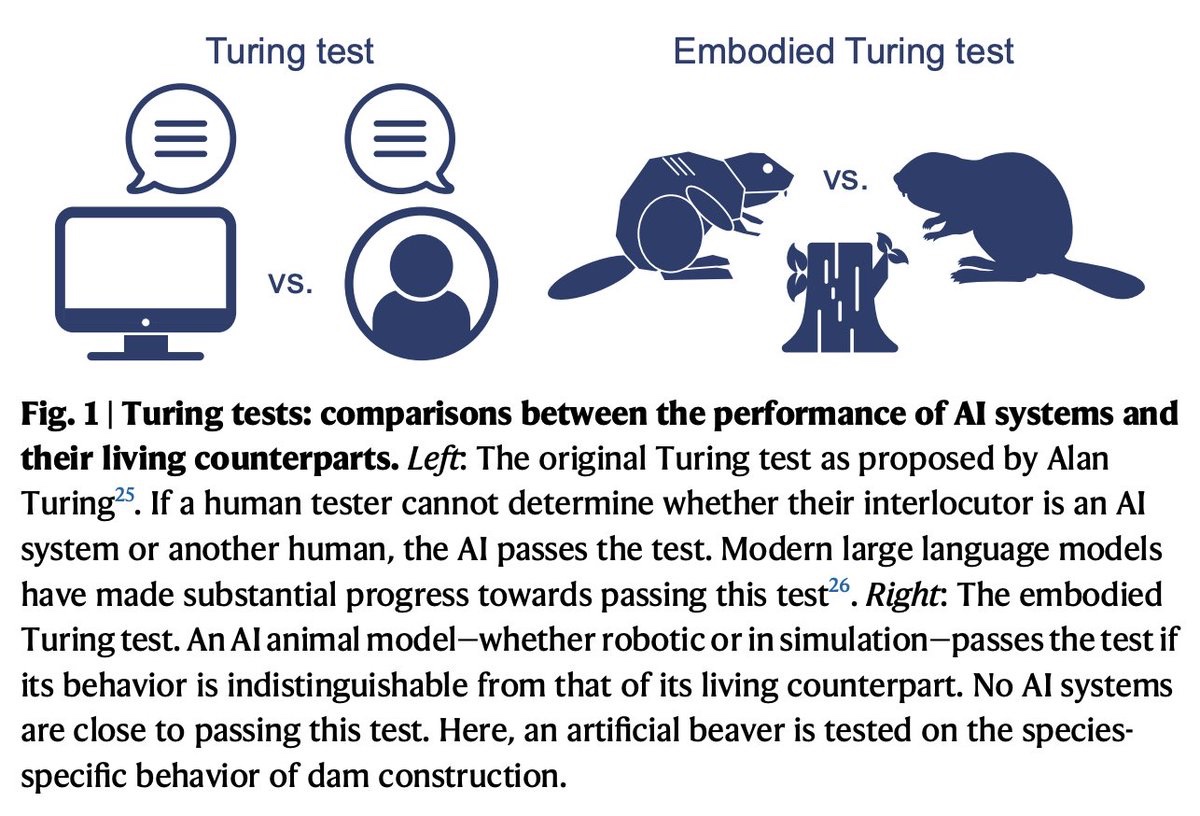

「次世代AI構築のために、人工知能と神経科学を組み合わせた"NeuroAI"が重要である」というオピニオン論文。

従来のTuring testに代わる"Embodied Turing test"や、それを達成する為のロードマップの提唱など、脳×AI分野に興味のある人はぜひ目を通すべき内容だと思います。

nature.com/articles/s4146…

87

『老化を「克服」する』というnoteを書きました。

脳や人工知能に負けず劣らずホットな分野である、老化研究の最先端をまとめています!

(知らない方も多いと思いますが、実は?私の医師としての専門は「老年医学」です。)

note.com/daichi_konno/n…

88

89

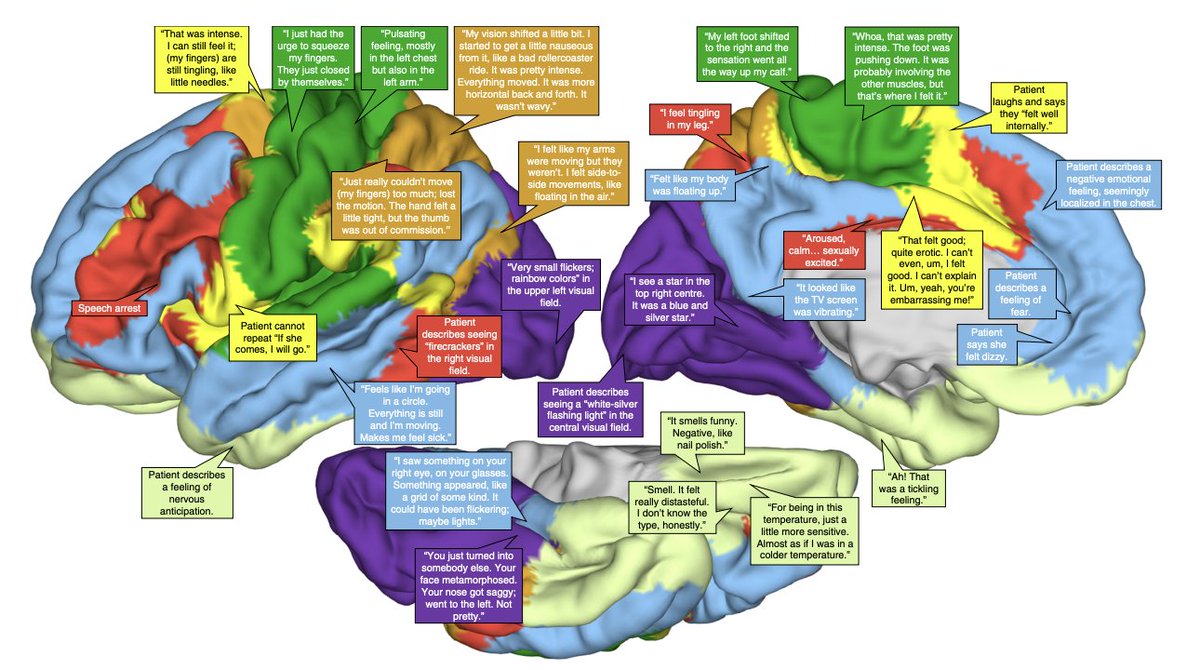

脳への電気刺激がどのような効果を引き起こすのかを全脳でマッピングした、という論文(2020年7月)。

特にfigure6では、

「各脳領域を刺激された場合に生じた主観的な感覚」(性的興奮、不安、離人感、視覚体験、...)を詳細にレポートしており、非常に興味深いです。

nature.com/articles/s4156…

90

なお、使ったプロンプトは以下です。

"

論文「XXX」の内容を以下の構成で教えてください。

-abstract

-background

-methods

-results

-discussion

-limitation

-possible application

"

途中で止まってしまった場合は、

"続きを書いてください"

で書いてくれます。

91

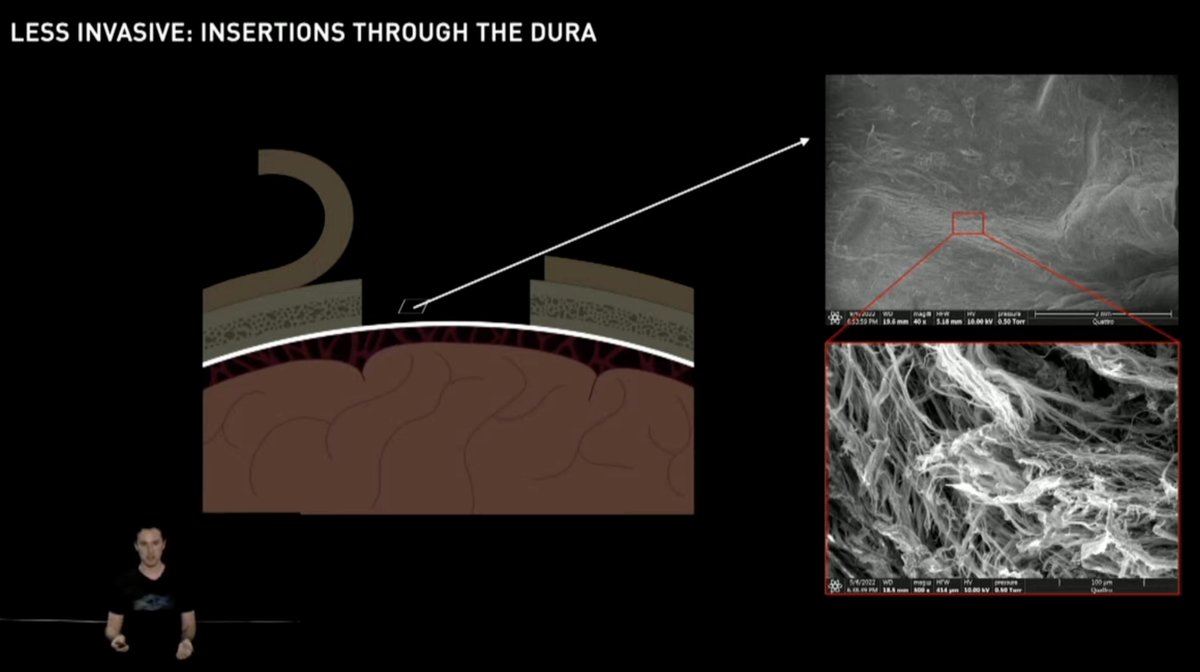

「コンピュータと脳をつなげて知能拡張を目指す」

とのコンセプトでイーロン・マスクが2017年に立ち上げたNeuralinkの初プロダクトが "Coming Soon" とのこと!

これは本当に楽しみ!!!

futurism.com/elon-musk-brai…

92

特に今年に入ってから、

「最低でも1日1時間は最新の情報やツールを追う時間に当てないと、人工知能の進歩についていくことすらできない」

と強く感じます。

「人工知能を活用することで時間を節約し、その時間をキャッチアップに当てる」

ことが、研究者としても必須の時代になるかもしれません。

93

超音波とマイクロバブルを組み合わせることで、6.5μm, 1秒の時空間解像度でマウスの全脳の血管を非侵襲的に記録できる手法を開発した、という驚きの研究。

空間解像度、同時記録領域、非侵襲性のいずれも素晴らしく、幅広い応用が期待できそうです。

nature.com/articles/s4155…

94

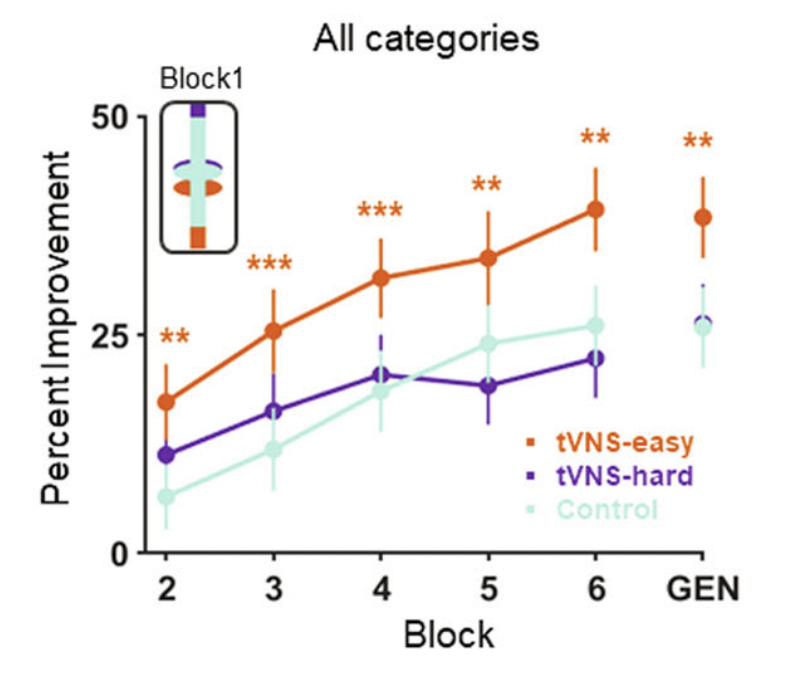

非侵襲的な迷走神経刺激により言語学習が促進される、という論文。

英語ネイティブの人の迷走神経を耳を介して刺激したところ、中国語のリスニング成績が有意に向上したという。

メカニズムの一つとしてアセチルコリン放出が示唆されており、今後の研究が期待されます。

nature.com/articles/s4153…

95

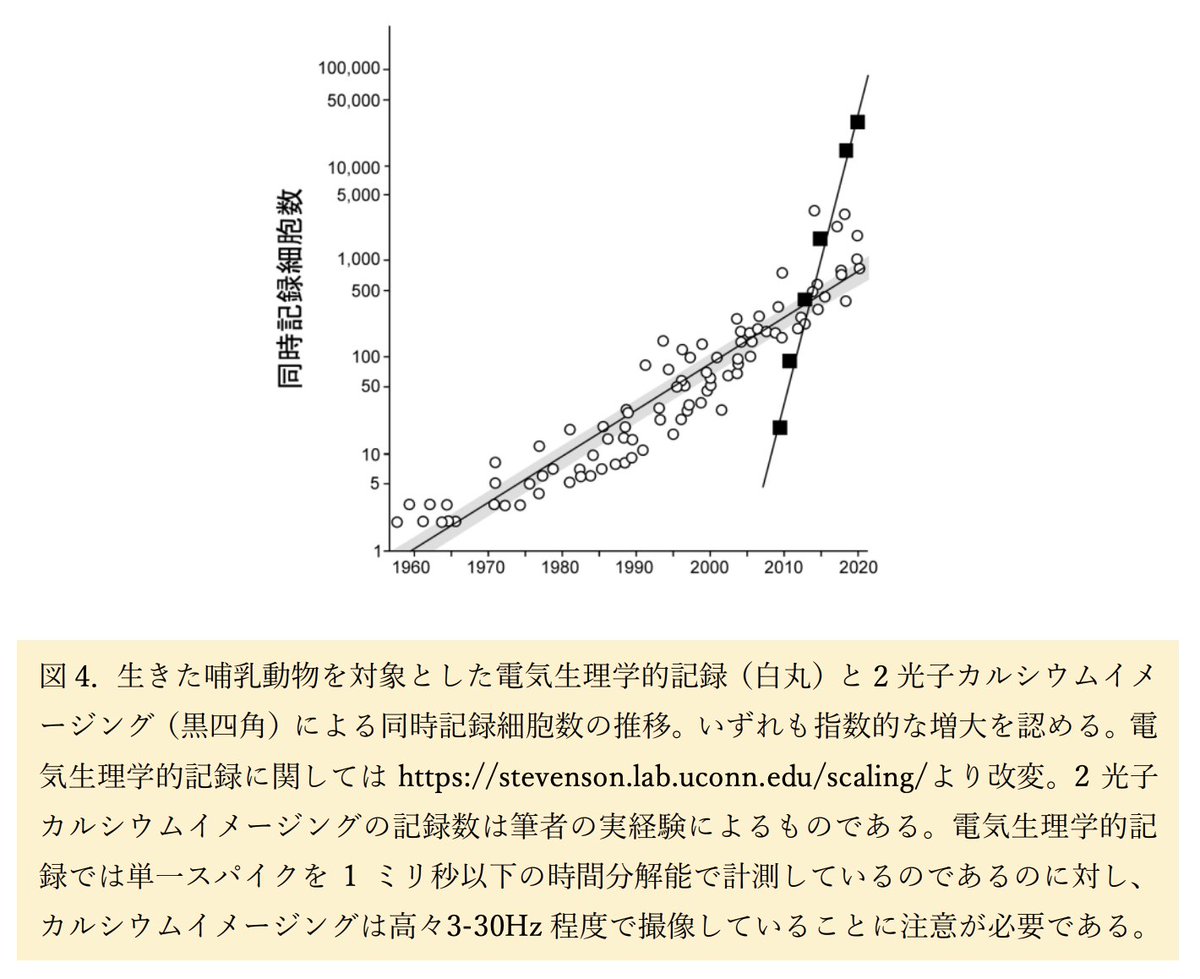

100万ニューロンを同時に記録できたという驚きの研究。

記録できる細胞数は2010-20年の10年で数千~1万倍に増えた。

この論文ではさらに20倍ほど増えており、このペースだと2030年には~1億細胞になる。

もちろんそう単純でないのは分かるが、神経科学の進歩に期待してしまう。

biorxiv.org/content/10.110…

96

97

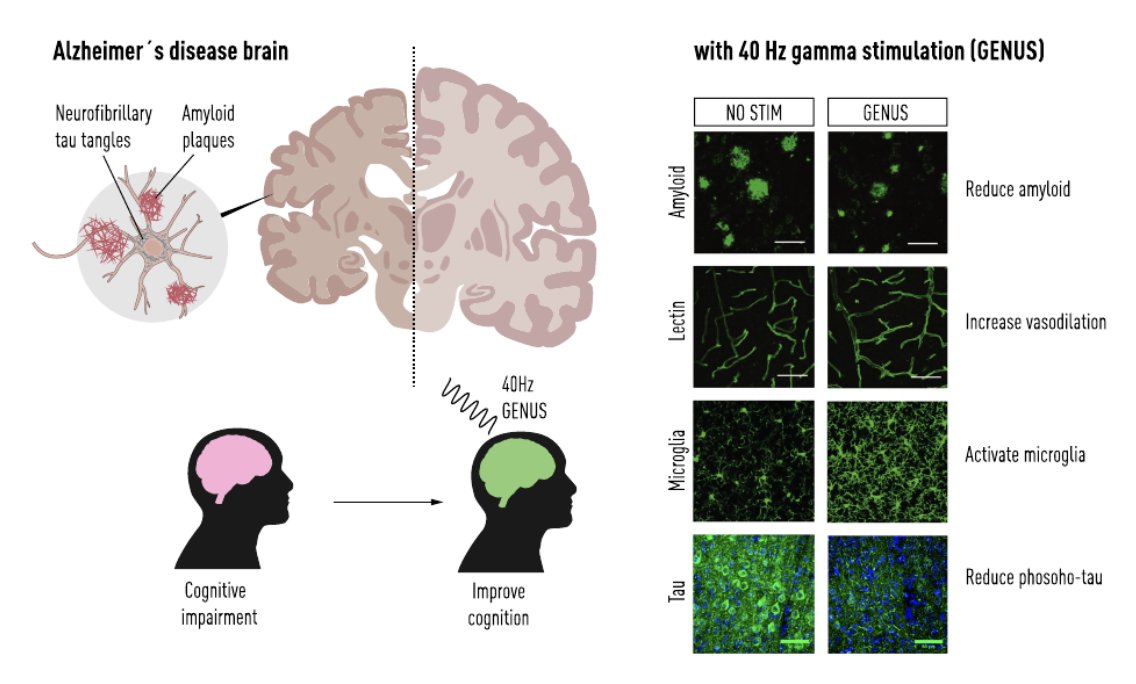

アルツハイマー病に対する新たな治療法(周波数刺激治療)についてのレビュー論文。

40Hzのガンマ波で脳を刺激することでアミロイドβが減り、認知機能が回復するという。

最初はトンデモかと思いましたが、多くのエビデンスが集まりつつあり、個人的にかなり期待しています。

onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jo…

98

「大学院卒の生涯収入は、学部卒よりも4,000万円以上多い」とのこと😳

(2014年、内閣府経済社会総合研究所『大学院卒の賃金プレミアム』より)

あまり実感はないですが、このような事実が知られることで、大学院進学の心理的抵抗が減るのは良いことだと思います。

news.yahoo.co.jp/articles/a8bb7…

99

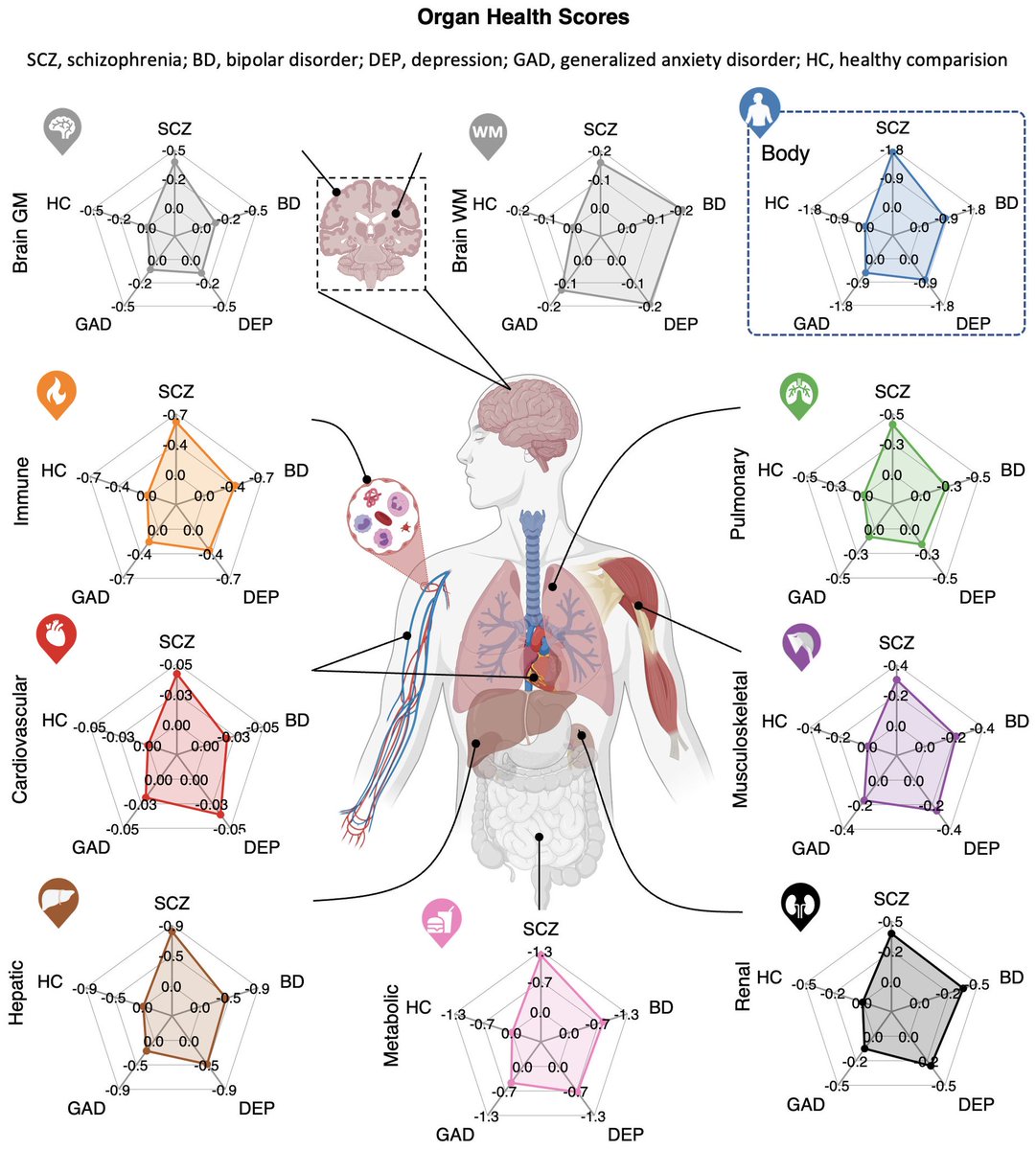

「神経精神疾における全身臓器の異常」を定量的に評価した論文。

神経精神疾患では(脳だけでなく)全身に異常が生じることは、直感的には理解できていたものの、

ここまであらゆる臓器に異常が出ることは驚きでした。

jamanetwork.com/journals/jamap…

100

『「心の病」の脳科学』を献本頂きました。

精神疾患の基本的な内容から最新の研究内容までが、必要かつ十分なボリュームでまとめられています。

人生のうち、何かしらの精神疾患を患う確率が80%を超える現代。

研究者に限らず、誰もが一読の価値がある一冊だと思います。

amazon.co.jp/dp/4065283639