26

「脳を持たない動物であるヒドラにも睡眠が存在する」ことを明らかにした論文。

睡眠は脳機能と深く関連しており、睡眠と脳は切り離せないと考えられていたので、とても驚きの結果。

こういう「定説を鵜呑みにせず、ありのままに自然を観察する」研究に憧れます。

advances.sciencemag.org/content/6/41/e…

27

28

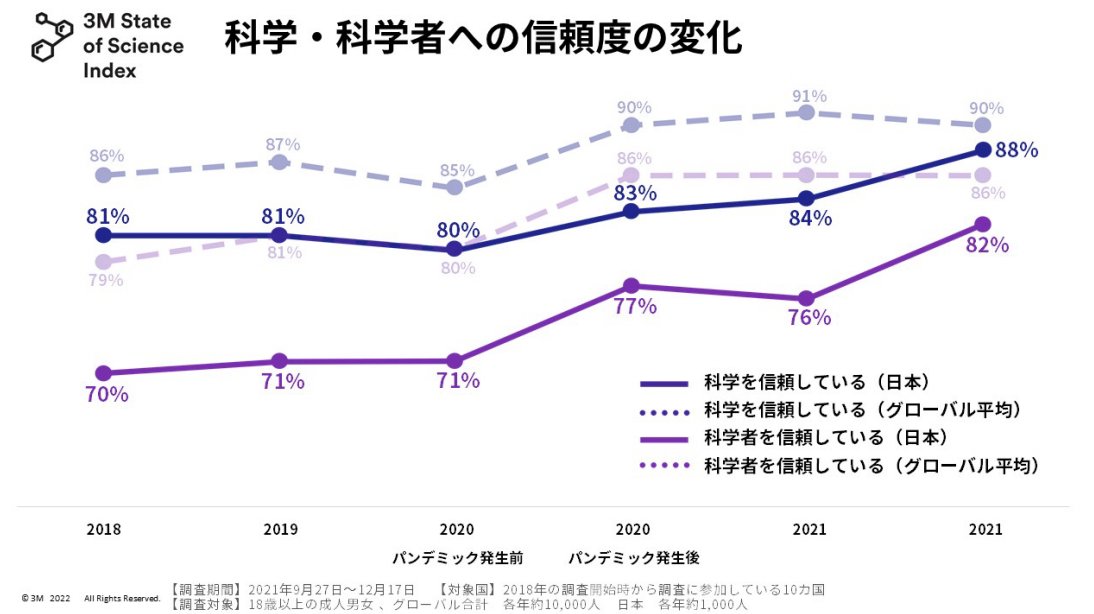

科学に対する意識調査で、「日本における科学・科学者への信頼度」が過去最高になったとのこと。

理由には、「パンデミックへの対抗手段として科学が存在感を発揮したこと」などが挙げられています。

国として科学への信頼が増しているのは、とても嬉しいことだと感じます。

multimedia.3m.com/mws/media/2204…

29

「その人が何を見ているかを、脳活動(fMRI)から再現できた」という論文。

この論文がすごいのは、

「他人の脳データで訓練したモデルでも、ある程度再現できた」点。(左下&右下の図)

これは妄想ですが、将来的には

「世界の見え方が個人間でどう違うか」的なものを定量化できそうでワクワクします。 twitter.com/ykamit/status/…

30

生きている人の脳に初めて触れた時は衝撃だった。

豆腐よりもさらに柔らかくて簡単に潰れてしまいそうな物質が、

私たちが感じる世界の全てを生み出しているという事実に、大きな衝撃を受けたことを鮮明に覚えています。

31

辛いのは、サイエンスが嫌いになり去る訳ではなく、アカデミアの体制(長時間労働, 雇用の不安定さ, 大量の雑務など)を理由に挙げる人が多いことです。

サイエンスは、裕福な家庭や金銭的報酬を必要としない人たちの特権になりつつあると感じてしまいます。

(ずっと前からそうなのかもしれませんが)2/3

32

PowerpointへのGPT-4の統合、本気で凄いですね…

・ワードファイルからスライド生成

・新たなスライドの追加

・文字だけのスライドをビジュアル化(!)

・プレゼン原稿の自動生成(!!)

特に最後の2つが便利すぎてビビってます。

ぜひこの動画だけでも見てみてください!

youtu.be/fzoZ_f7ji5Q

33

やや飛躍した意見ですが、例えば将来的にベーシックインカムが普及し、生活の心配をせずにすむ世界になれば、サイエンスを志す人は今よりずっと増えるのではないでしょうか。

個人的には、望む人誰もがサイエンスを志すことのできる世界を強く願っています。3/3

34

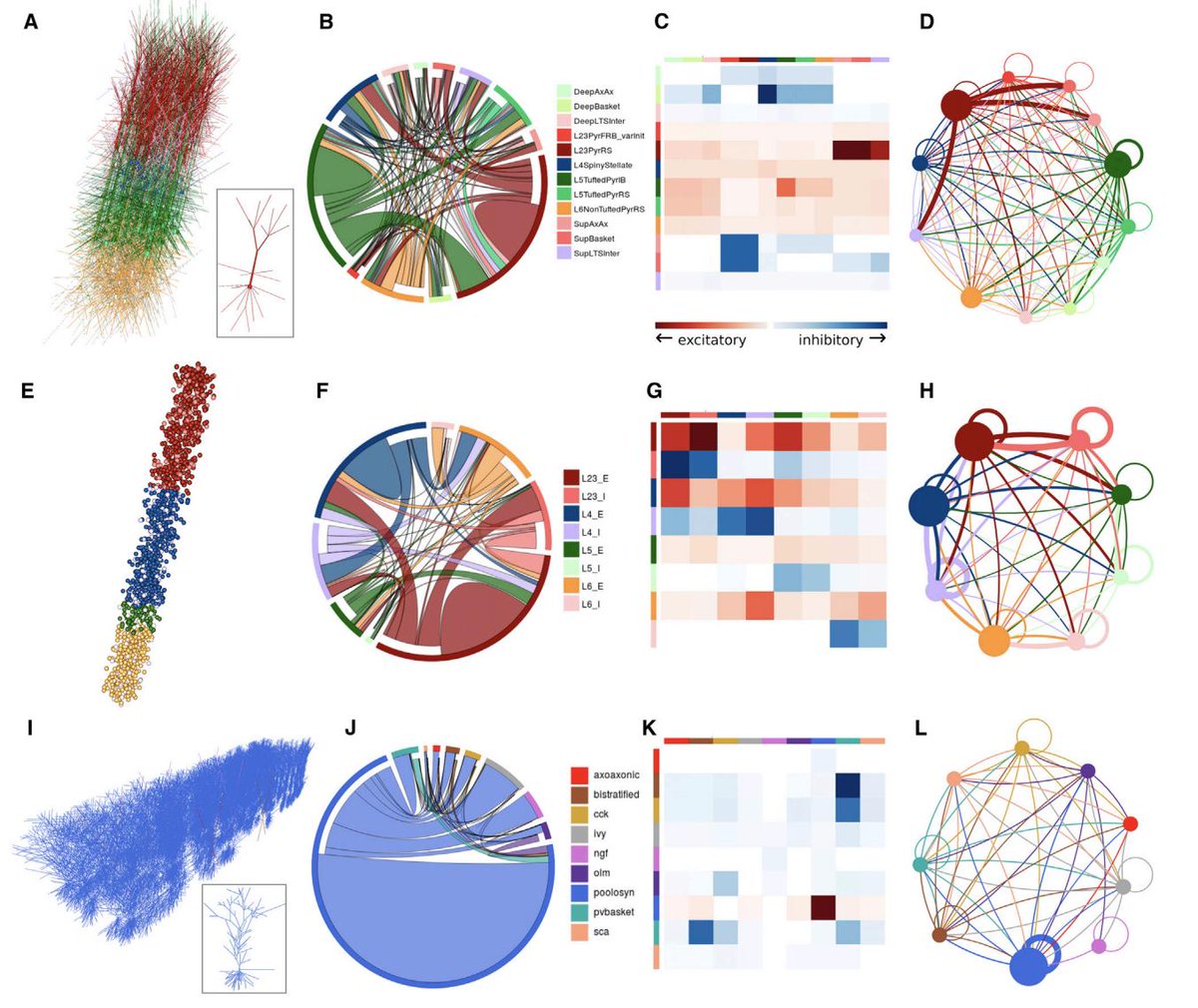

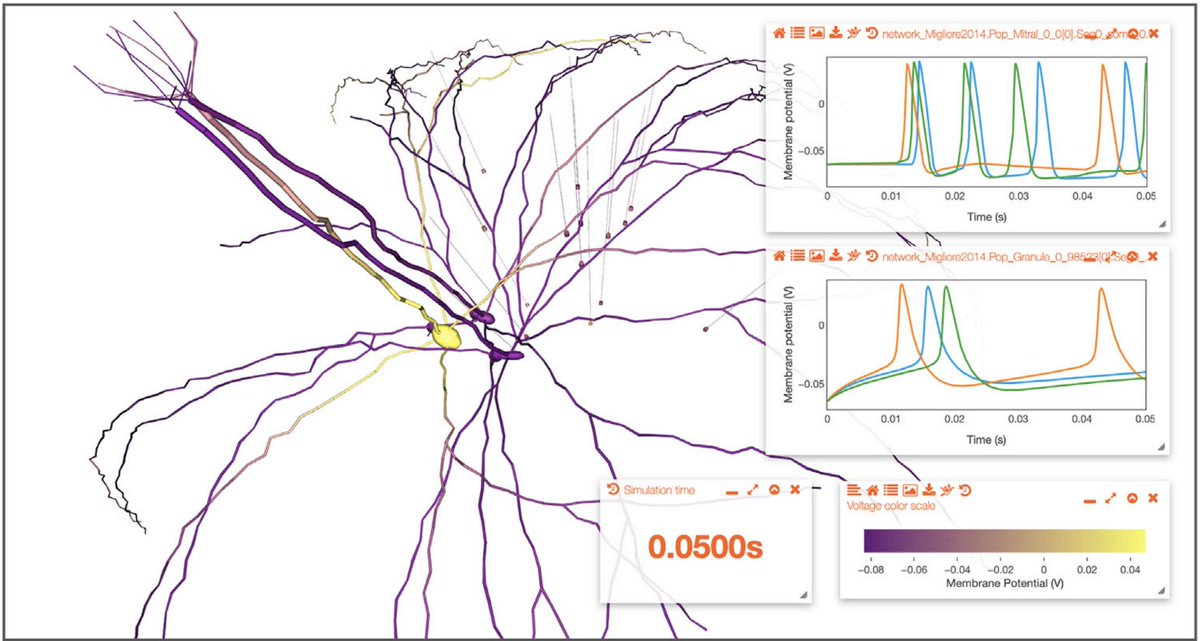

オープンソースの脳のモデルが登場。

ブラウザベースで利用可能であり、ニューロンやネットワークの可視化はもちろんだが、なんとシミュレーションまで可能だと言う。

このようなオープンソース資源はとても望ましく、これまで以上の速度で脳の研究が進む可能性がある。

sciencedirect.com/science/articl…

35

大学教員の実態にかなり沿っていると思う。

残念ながら、これを見て大学教員を目指したいと思う人は多くはないだろうな…

"自分の研究?毎日3時間残業して、土日も8時間ずつ出勤すれば週に31時間は研究時間が確保できますよ。いつも脳みそクラクラで死にそうになるけどね。"

anond.hatelabo.jp/20210228234557

36

37

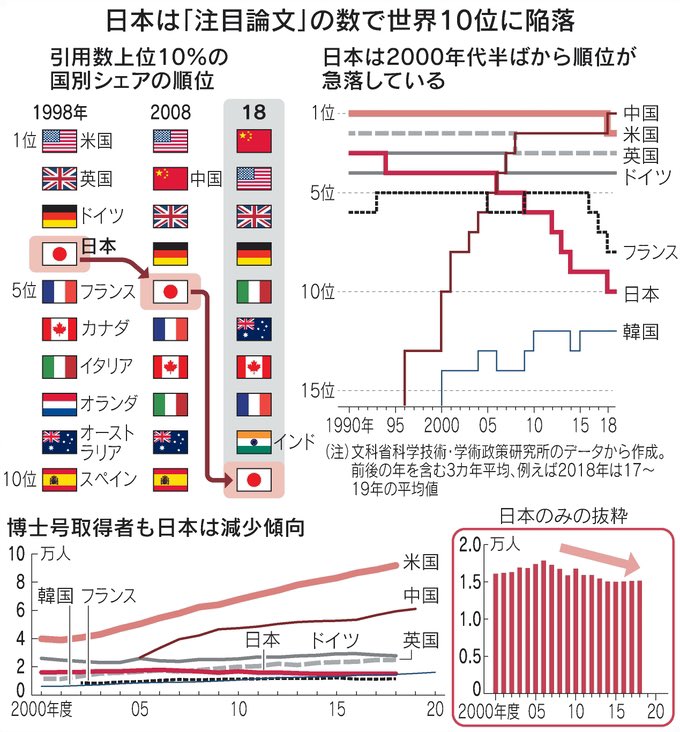

「日本の研究力低下」を考えるうえで、ドイツやイタリアが気になる。

両国とも英語が公用語ではなく、ましてGDPは日本より小さいにもかかわらず、この20年間順位があまり下がっていない(むしろイタリアは順位を上げている)。

この2ヵ国は日本と何が違うのだろうか?

nikkei.com/article/DGXZQO…

38

人工知能に比べた脳の明らかな強みは、「エネルギー効率の良さ」。

AIが膨大なエネルギーを要するのに対し、脳は30W程度で動く。

この理由の1つは、

「脳が振動を利用しているから」と考えられる。

膜電位を一定に保つのではなく、常にある範囲で揺らぐことで消費エネルギーが抑えられている。(続)

39

40

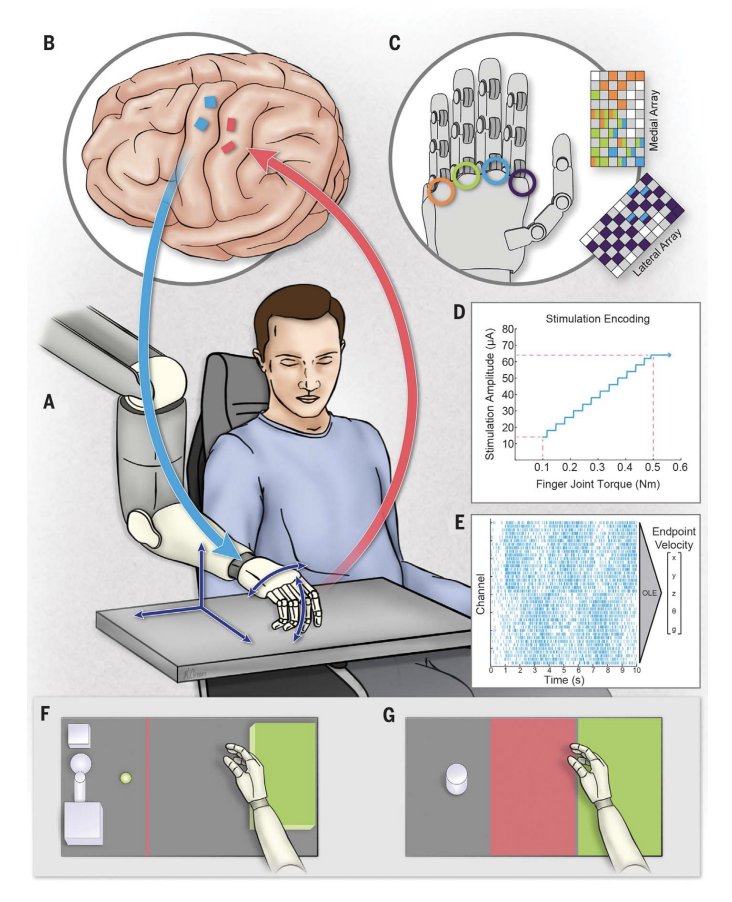

"双方向性のBrain Machine Interface (BMI)を作り上げた"という論文。

従来のBMIは「脳→機械」という方向がほとんどだったが、本論文では「ロボットアームの出力を脳にフィードバックする」ことで性能が格段に上昇した。

BMIの可能性を拡げる素晴らしい研究だと思います。

science.sciencemag.org/content/372/65…

41

42

リアルタイム翻訳機能付きのイヤホン「Google Pixel Buds」がついに日本上陸。

DeepLによって英語の「読み書き」のハードルが一気に下がったが、次は「話す聞く」のハードルが下がりつつある。

数年後にはアカデミアやビジネスで「これを使うのが当たり前」になってほしい。 gizmodo.jp/2020/08/pixel-…

43

"脳科学・神経科学を学びたい人への入門ガイド"という記事を書きました。

「脳科学に興味がある人」が「しっかり学問として学ぶまで」にどんなステップがあるのか、自分が当時知っておきたかったことをまとめました。

神経科学を志す人が1人でも増えてくれれば嬉しいです!

note.com/daichi_konno/n…

44

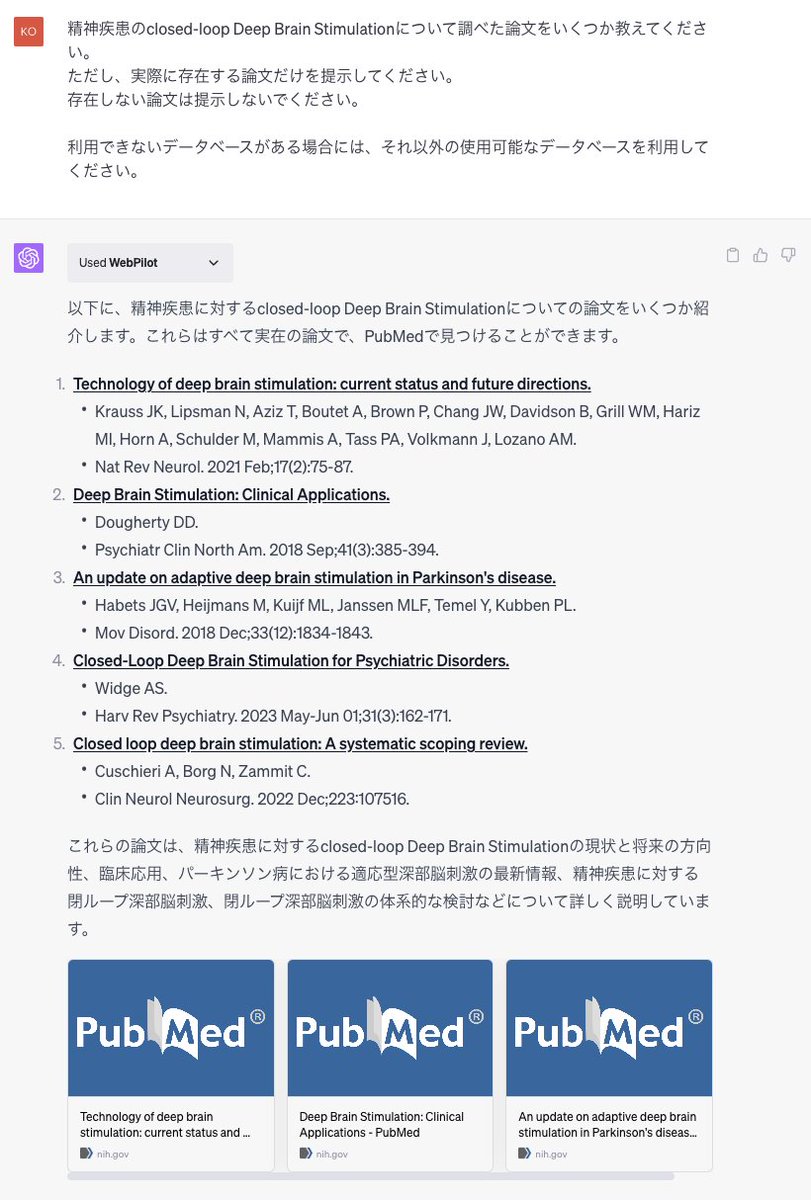

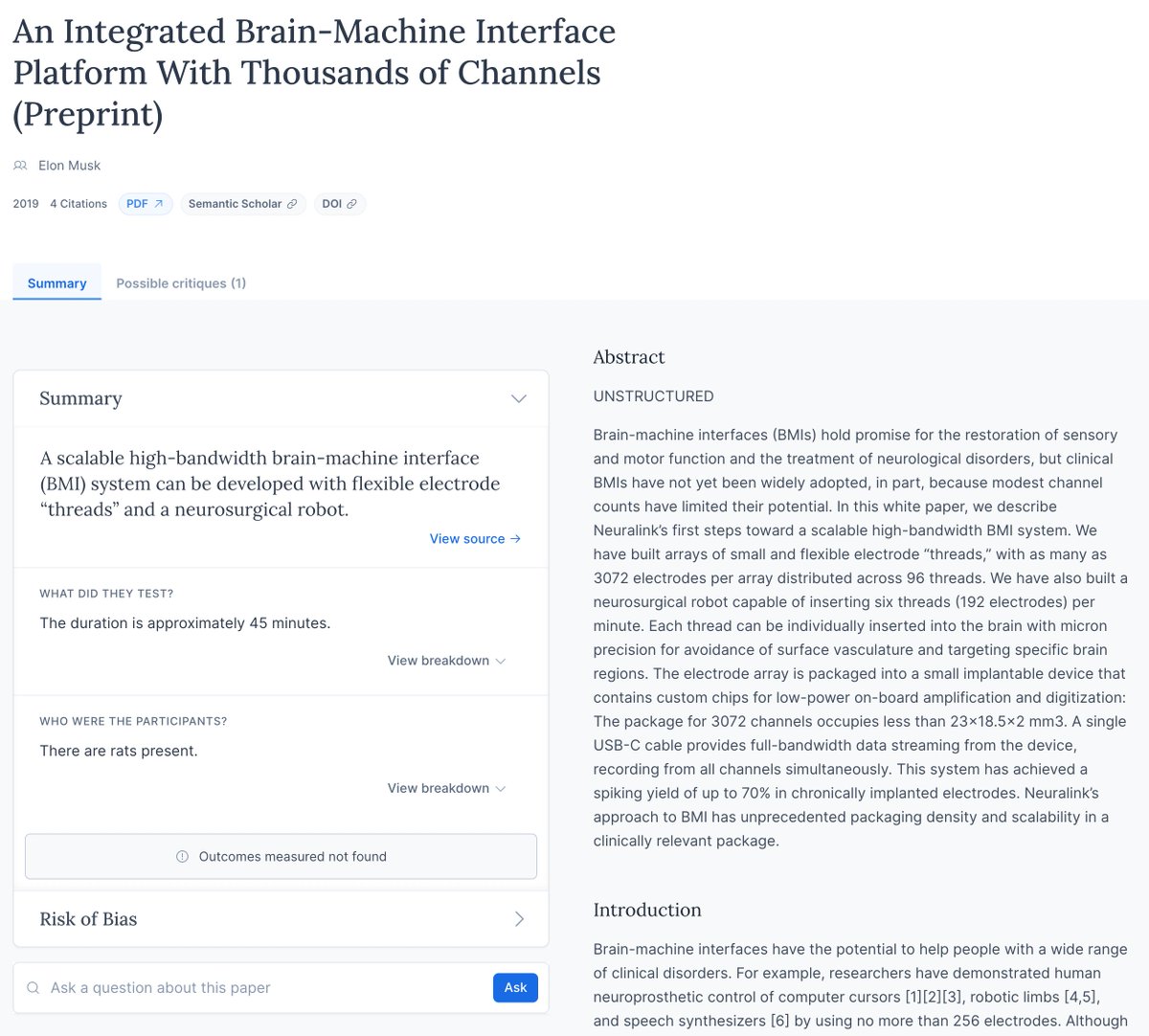

論文検索サイトElicit elicit.org がさらに進化していますね!

論文を入力すると、

「一文での要約、何を検証したのか、参加者は誰か」などを自動で抽出してくれるようになりました。

添付画像は、イーロン・マスクが立ち上げたNeuralink社の論文について表示したものです。

45

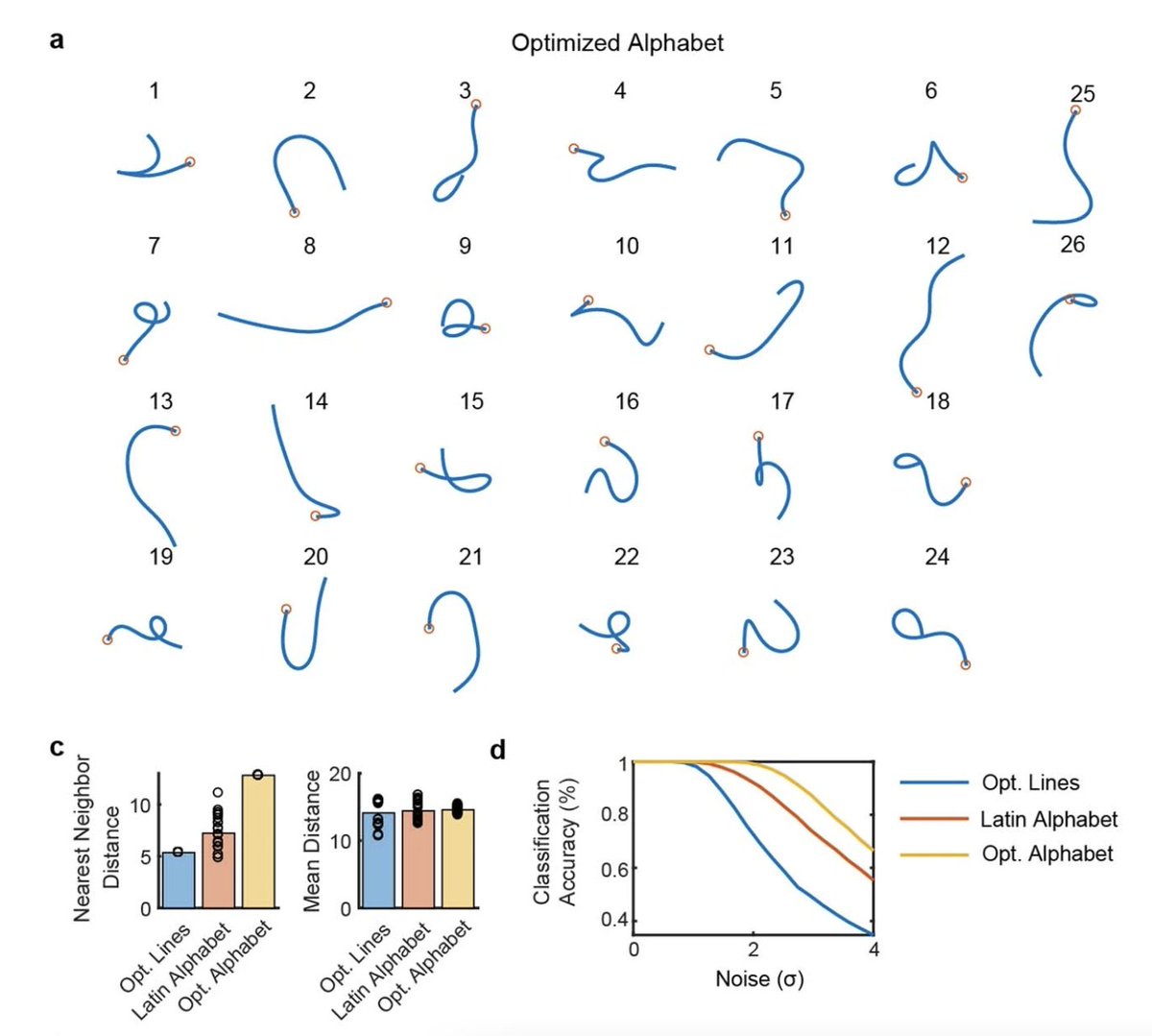

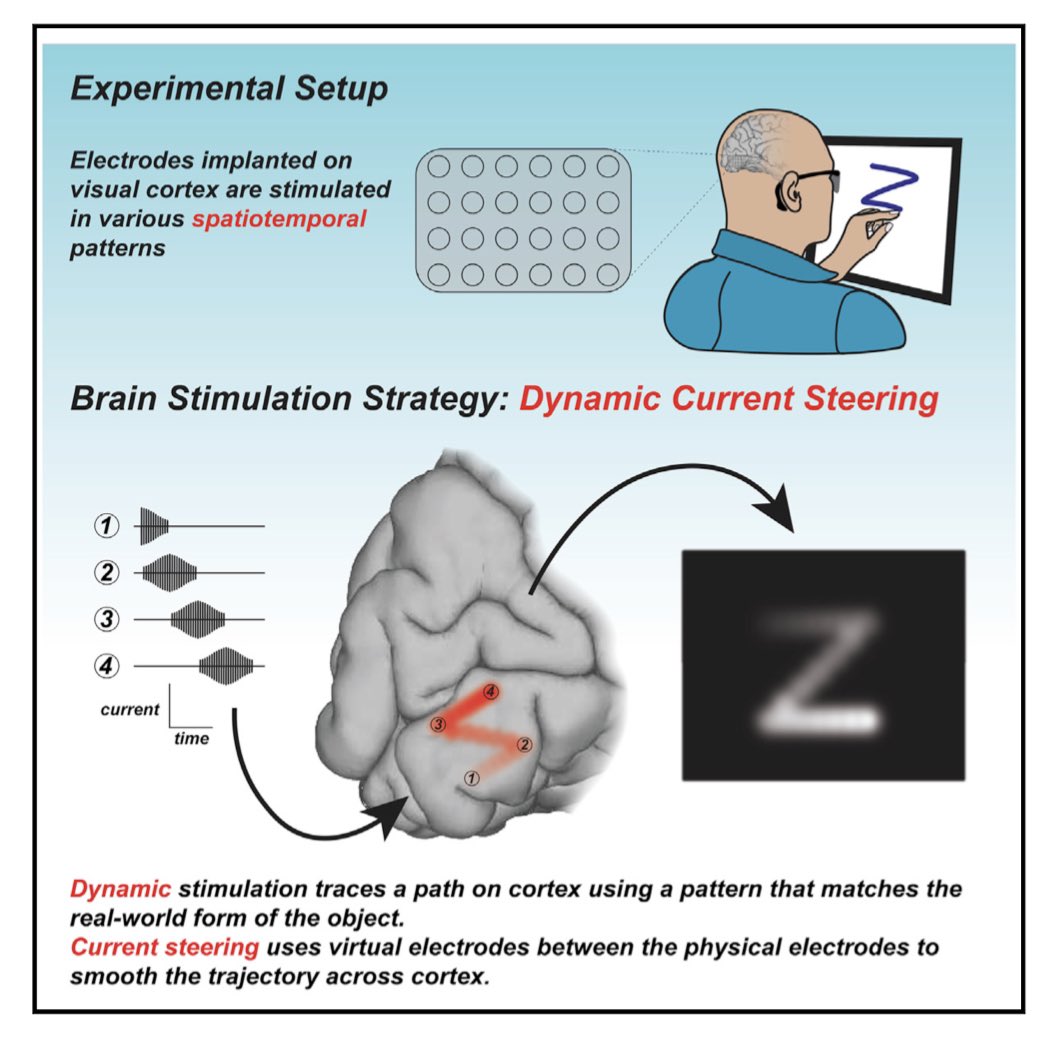

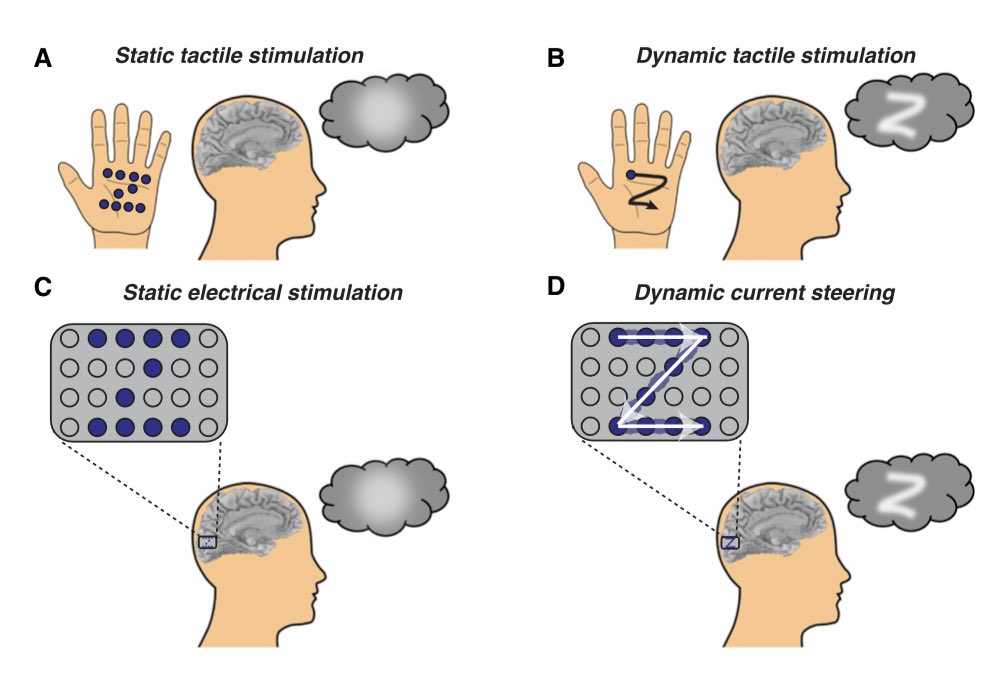

「脳への情報の書き込み」についての衝撃的な研究。

視覚障害者の脳に電極を埋め込み刺激したところ、

「脳への電気刺激パターンを文字として理解・表現できた」という。

しかもそれを、ネズミやサルをとばしていきなりヒトでやっている!!

cell.com/cell/fulltext/…

46

【本を出版します!】

池谷裕二先生@yuji_ikegayaとの共著

『脳と人工知能をつないだら、人間の能力はどこまで拡張できるのか 脳AI融合の最前線』

を12/16に出版します!

未来のフロンティアである「脳AI融合」の最先端を知りたい方、ぜひ読んでいただけると嬉しいです😊

amazon.co.jp/dp/4065265150/…

47

予想よりもはるかにscientificな発表で、Neuroscience界隈が興奮しているのを感じます。

この発表に触発されてメガ企業の資本がどんどん投入されれば、神経科学が一気に進むのではないか、そんな期待を強く抱かせてくれます。

48

「富の大半をAIが生み出す時代が来たら、人類は何をして生きていくのか?」

現時点での結論は、

「人類の未来は大学生の夏休み」です。

働く必要がなく、時間は無限にある。

各々がやりたいことを追求でき、無駄なことに時間を奪われない。

最高の未来ではないでしょうか。

note.com/daichi_konno/n…

49

Neuralinkのデバイスを埋め込まれたサル23匹のうち、少なくとも15匹が死亡したという。

それだけでなく、Neuralinkが動物福祉法 (Animal Welfare Act)に違反していた点が、個人的にはより問題だと思う。

非常に残念だが、Neuralinkの活動が減速するのは避けれらないだろう。

consequence.net/2022/02/elon-m…

50

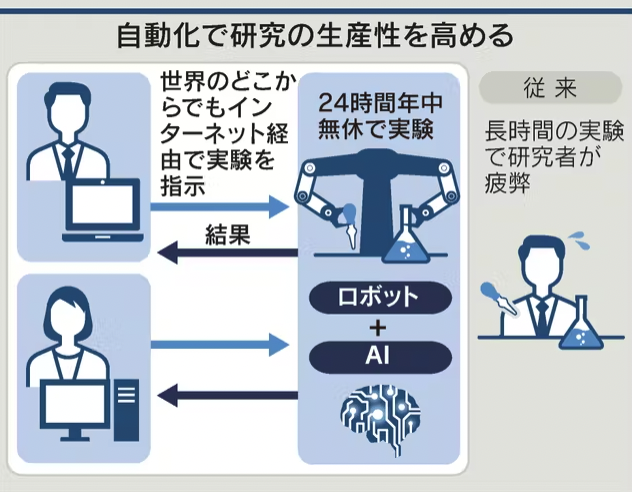

記事中でも取り上げられている伊藤先生、金谷さん@simpletocomplex達の研究は、改めてめちゃくちゃ面白いです!

twitter.com/_daichikonno/s…