1

2

「富の大半をAIが生み出す時代が来たら、人類は何をして生きていくのか?」

現時点での結論は、

「人類の未来は大学生の夏休み」です。

働く必要がなく、時間は無限にある。

各々がやりたいことを追求でき、無駄なことに時間を奪われない。

最高の未来ではないでしょうか。

note.com/daichi_konno/n…

3

※内科的治療が著効する癌も数多くあります。また、ステージが進むと多くの癌は手術ができず、そのような場合には内科的治療が極めて重要です。

4

医学部でトップクラスに衝撃だったのは、外科の病院実習。

内科で、

「遺伝子治療!分子標的薬!がん免疫療法!」

など最先端の研究でも癌が完治しないなか、

外科は、

「ズバッと腸を切る!ホチキスでくっつける!はい完治!」

というのが、いい意味で衝撃だった。

5

脳を学ぶほど、現在のAIと脳は似ても似つかない点が多いと感じる。

グリア細胞の存在、数十もの神経伝達物質、樹状突起のシグナル逆伝播、…

結局のところ、脳は進化という極めて時間スケールが遅く非効率的な制約を受けており、

情報処理において決して最適なアルゴリズムではないのだと思う。(続)

6

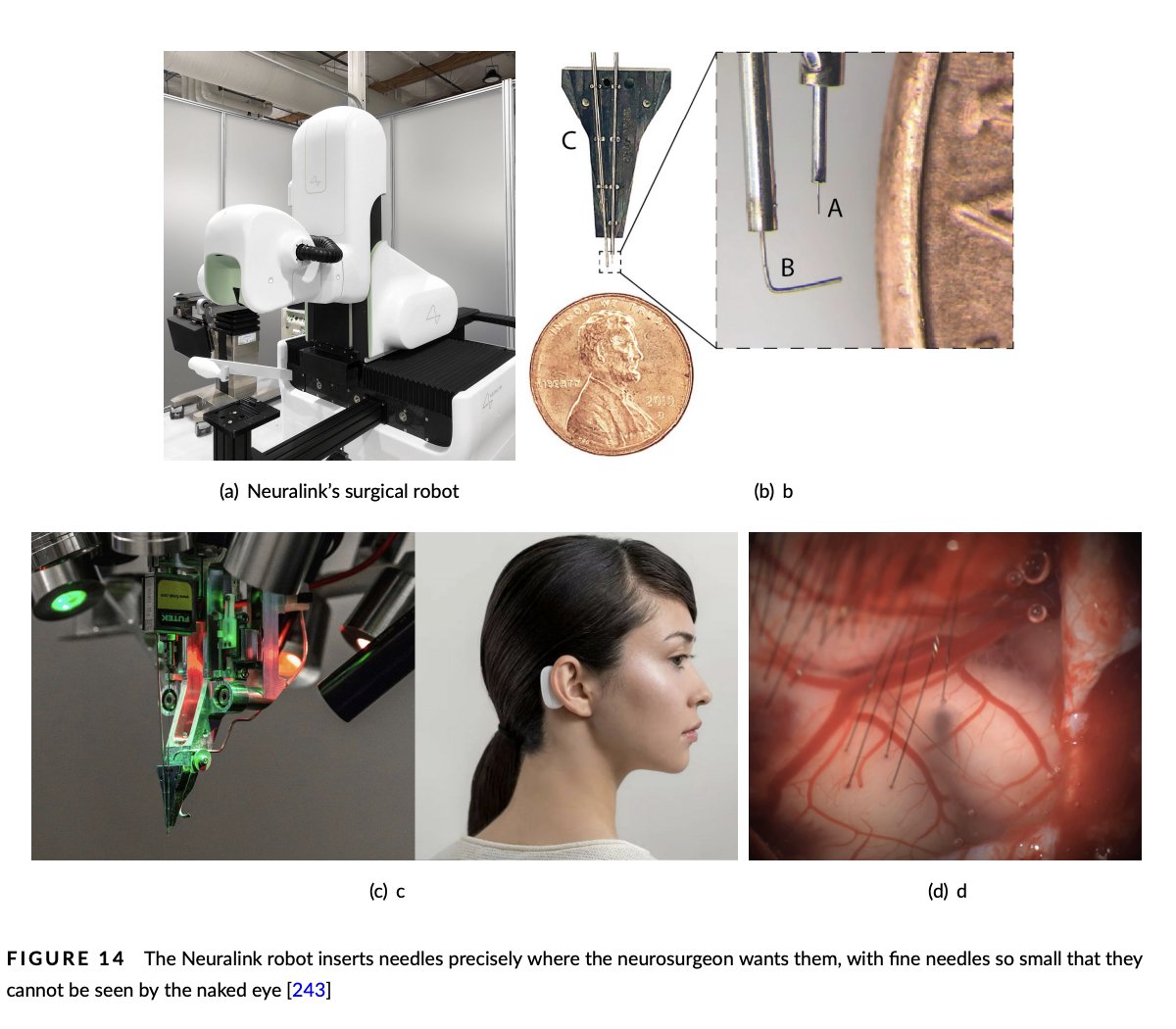

イーロン・マスク率いるNeuralinkが、ヒトでの臨床試験を始めるFDA許可を得たとのこと!

これは大ニュースですね!

ブレインテック業界にとっても大きな一歩です!! twitter.com/neuralink/stat…

7

「論文管理はPaperpile + Readableが最強」です。

1. Paperpileでワンクリックで論文登録

2. Readableでワンクリックで翻訳&登録

3. Paperpileで論文を読む&クラウドで全デバイス同期

このスタイルにより、圧倒的に生産性が上がりました。

後日noteで詳しくまとめます!

8

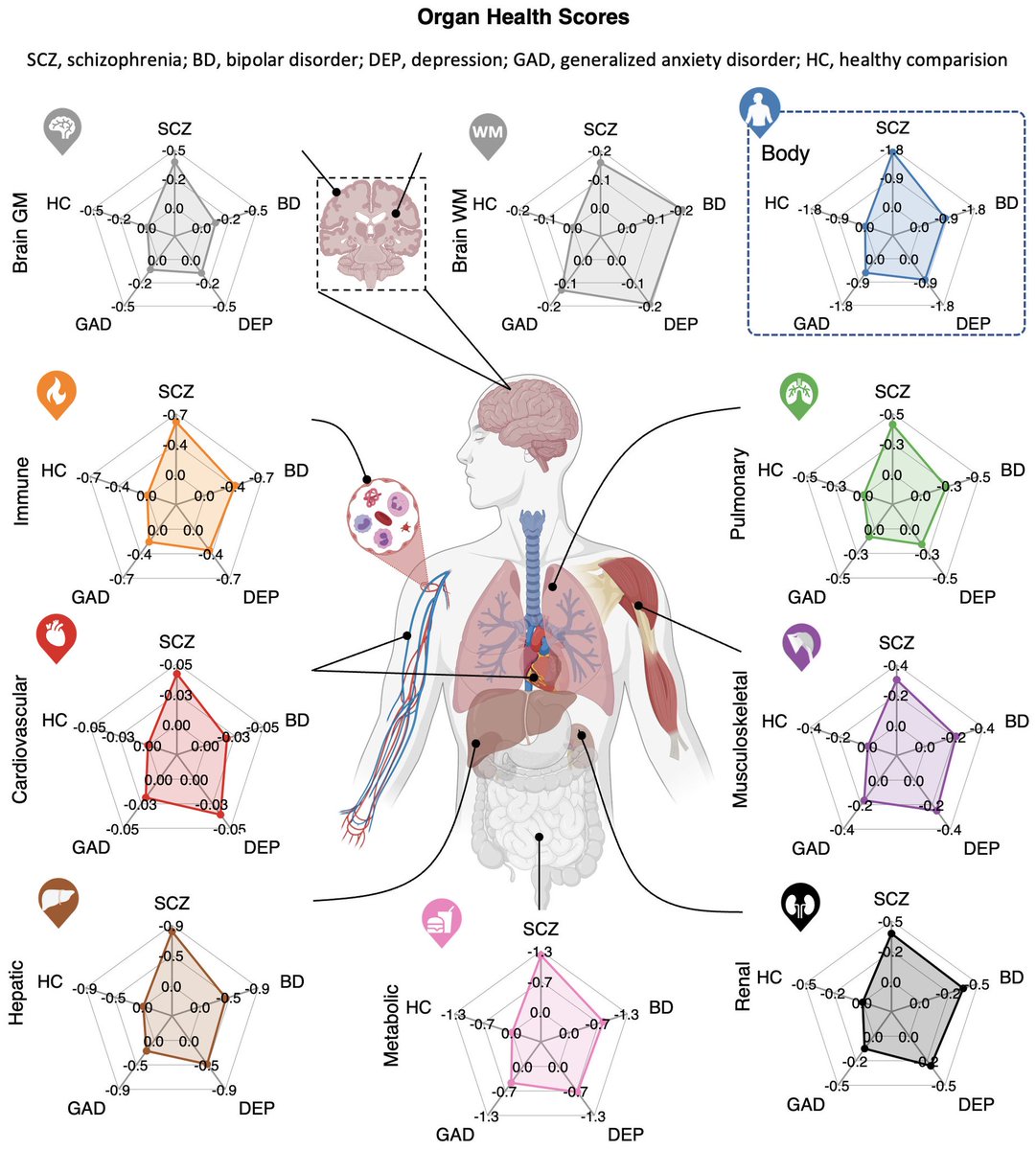

「神経精神疾における全身臓器の異常」を定量的に評価した論文。

神経精神疾患では(脳だけでなく)全身に異常が生じることは、直感的には理解できていたものの、

ここまであらゆる臓器に異常が出ることは驚きでした。

jamanetwork.com/journals/jamap…

9

人工知能に比べた脳の明らかな強みは、「エネルギー効率の良さ」。

AIが膨大なエネルギーを要するのに対し、脳は30W程度で動く。

この理由の1つは、

「脳が振動を利用しているから」と考えられる。

膜電位を一定に保つのではなく、常にある範囲で揺らぐことで消費エネルギーが抑えられている。(続)

10

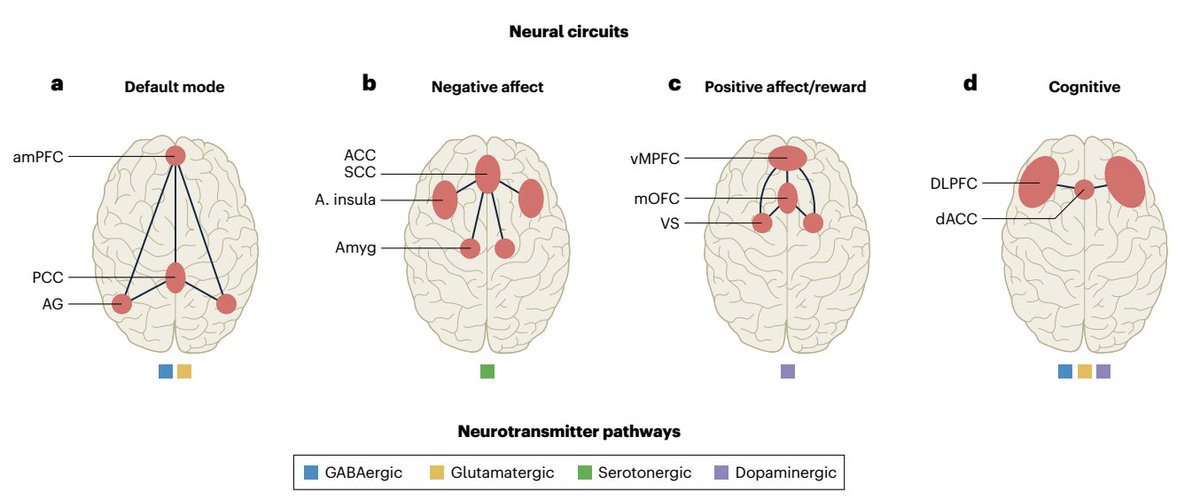

うつ病がセロトニンの低下により引き起こされるというエビデンスはない、という驚きのsystematic review論文(2022/7)。

精神疾患を単なる神経調節物質の多寡と結びつける時代から、脳内ネットワークの異常など、より多角的にパーソナライズした診断・治療が望まれています。

nature.com/articles/s4138…

11

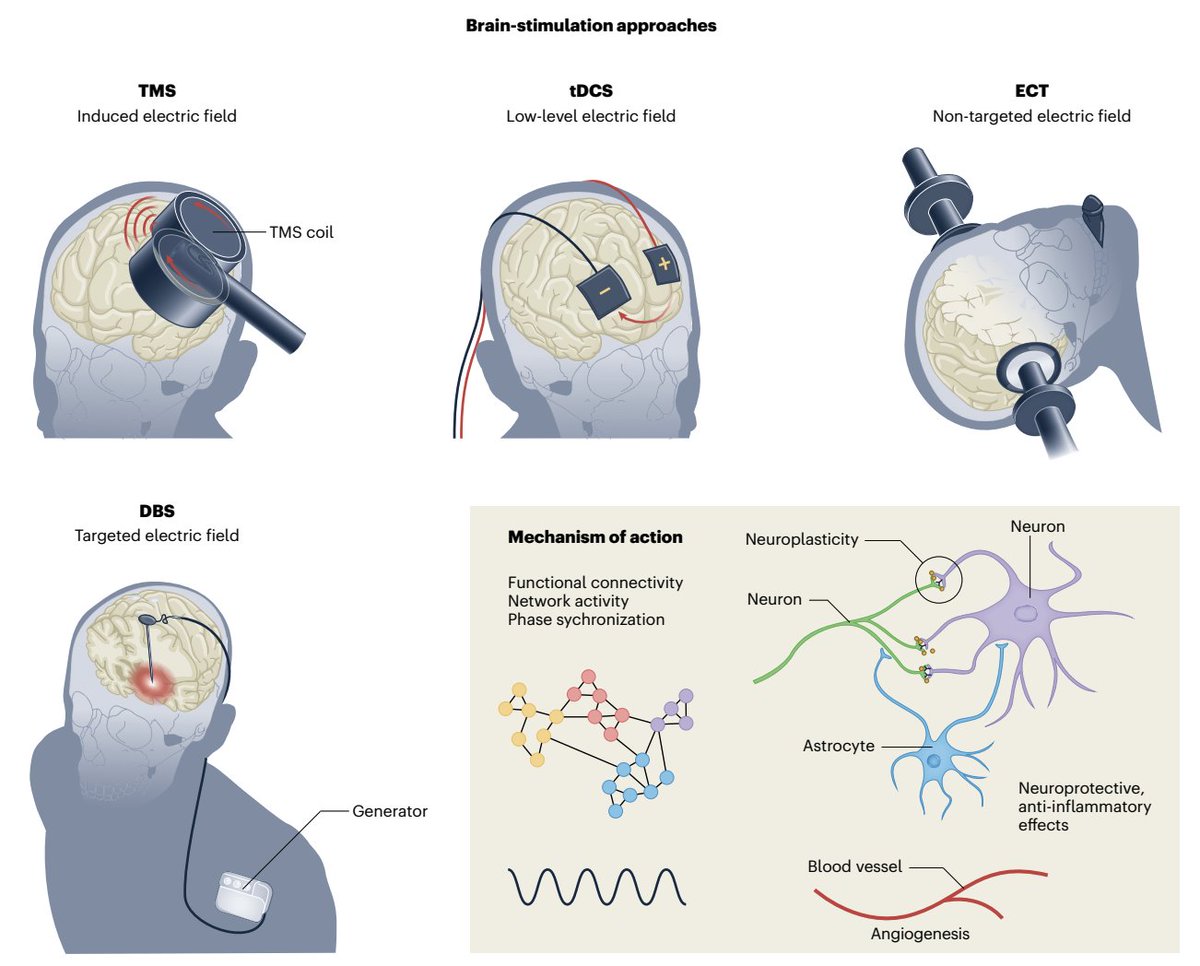

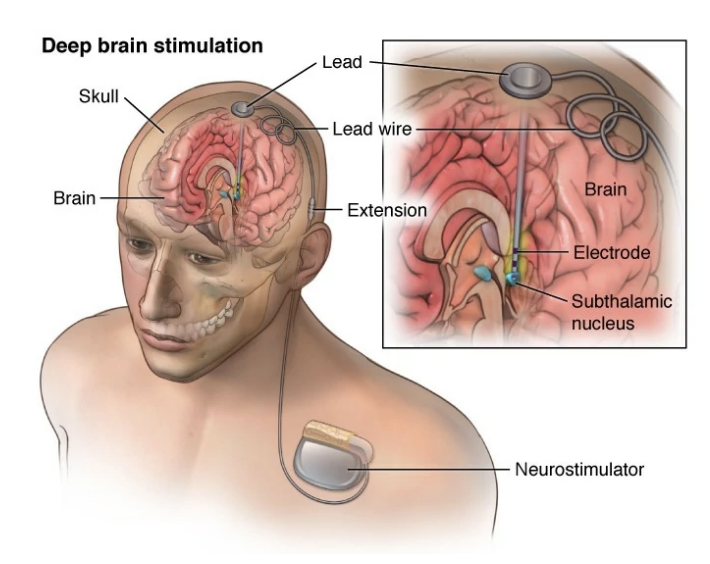

「精神疾患のパーソナライズド治療(Precision Psychiatry)」に関するレビュー論文。

脳深部刺激療法を始め、近年の急速な進歩が包括的にまとめられており、この分野に興味がある人は必読と言えそうです。

現時点での、2023年個人的ベストレビュー論文でした。

nature.com/articles/s4159…

12

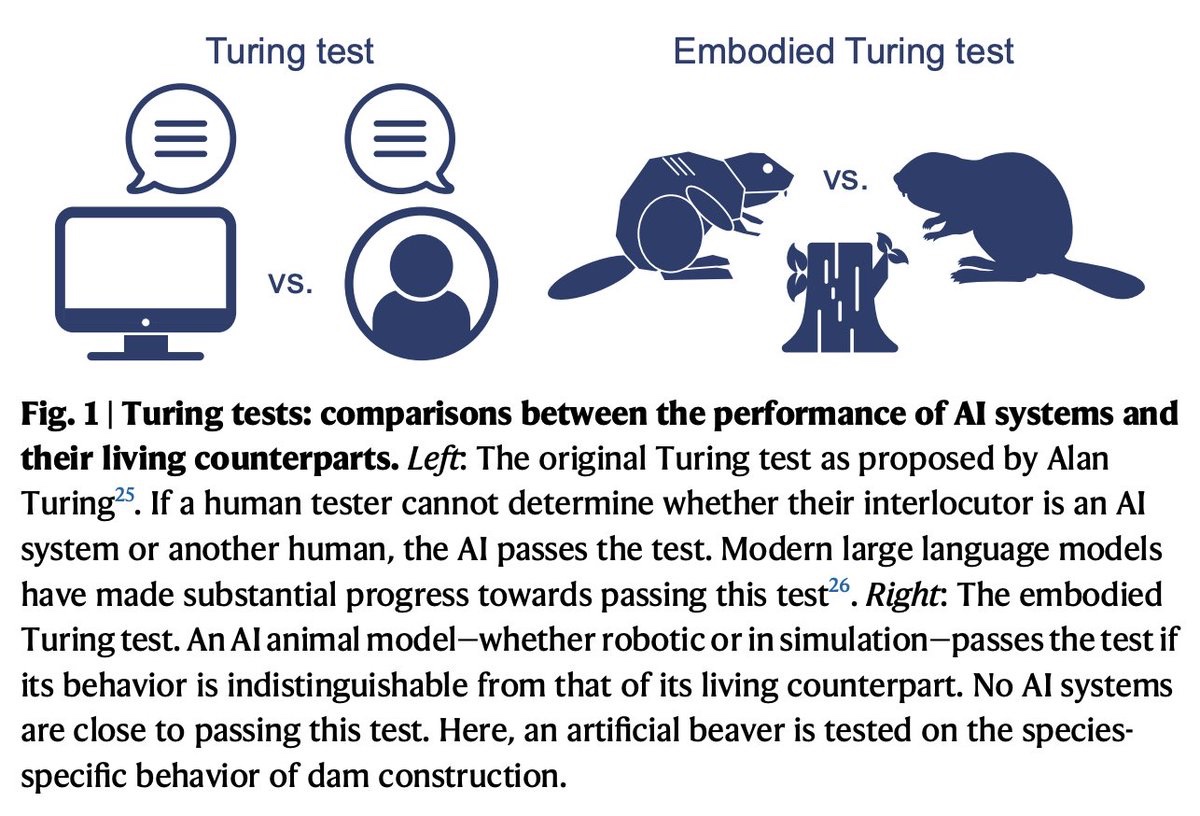

「次世代AI構築のために、人工知能と神経科学を組み合わせた"NeuroAI"が重要である」というオピニオン論文。

従来のTuring testに代わる"Embodied Turing test"や、それを達成する為のロードマップの提唱など、脳×AI分野に興味のある人はぜひ目を通すべき内容だと思います。

nature.com/articles/s4146…

13

PowerpointへのGPT-4の統合、本気で凄いですね…

・ワードファイルからスライド生成

・新たなスライドの追加

・文字だけのスライドをビジュアル化(!)

・プレゼン原稿の自動生成(!!)

特に最後の2つが便利すぎてビビってます。

ぜひこの動画だけでも見てみてください!

youtu.be/fzoZ_f7ji5Q

14

GPT-4が発表され、もはや知性は人間の特権でないことがほぼ確実になりつつある。

では、生身の身体を持つ人間の特権とは?

個人的には、「感動できること(感情を持つこと)」だと考えている。

神経科学やブレインテックが目指すべき方向は、まさにこの分野での貢献である、と最近確信しつつある。

15

@kajikent 神経科学研究者です。

興味深い研究の紹介ありがとうございます。

一点注意事項として、こちらの研究は「頭の中で想像している画像」ではなく、「実際に見ている画像」の再構成になります🙇

16

人体アプリ「ヒューマン・アナトミー・アトラス」に、最新版で遂に「神経細胞」や「髄膜の構造」が追加となりました!

神経細胞や髄膜の構造をグリグリ回転させながら直感的に理解できます。

いつも大絶賛している通り、脳に興味がある人や全医学生にイチオシのアプリです。

visiblebody.com/ja/anatomy-and…

17

『「心の病」の脳科学』を献本頂きました。

精神疾患の基本的な内容から最新の研究内容までが、必要かつ十分なボリュームでまとめられています。

人生のうち、何かしらの精神疾患を患う確率が80%を超える現代。

研究者に限らず、誰もが一読の価値がある一冊だと思います。

amazon.co.jp/dp/4065283639

18

BingAIは、現時点では「論文の記載と違うこと」を答えるケースが時々あります。

SUGAIさん@MiWelleaによると、以下のプロンプトを追加すると改善されるとのことです。

"ただし、事実関係や論理に不明な点がある箇所については、適当に推測した内容を述べるのではなく、記載をしないでください。" twitter.com/_daichikonno/s…

19

Bing AI登場後の世界で磨くべきスキル・アセットは何か。

1.偏愛

2.個人ブランド

3.実行力

4.人的ネットワーク

5.マネジメント力

6.コミュニケーション力

7.「善い人間」であること

この辺りになると考えています。

以下、スレッドで説明します。

20

なお、使ったプロンプトは以下です。

"

論文「XXX」の内容を以下の構成で教えてください。

-abstract

-background

-methods

-results

-discussion

-limitation

-possible application

"

途中で止まってしまった場合は、

"続きを書いてください"

で書いてくれます。

21

特に今年に入ってから、

「最低でも1日1時間は最新の情報やツールを追う時間に当てないと、人工知能の進歩についていくことすらできない」

と強く感じます。

「人工知能を活用することで時間を節約し、その時間をキャッチアップに当てる」

ことが、研究者としても必須の時代になるかもしれません。

22

新しいMicrosoft Edgeは、論文の読み方を根本的に変えうるテクノロジーかもしれません。

この1年のAIの進歩で、ダントツの衝撃です...

↓は、指定した形式で論文を要約させた動画です。

「考えうる応用方法」として、論文には載っていないポイントを複数挙げてくれた点に、畏怖すら感じました。

23

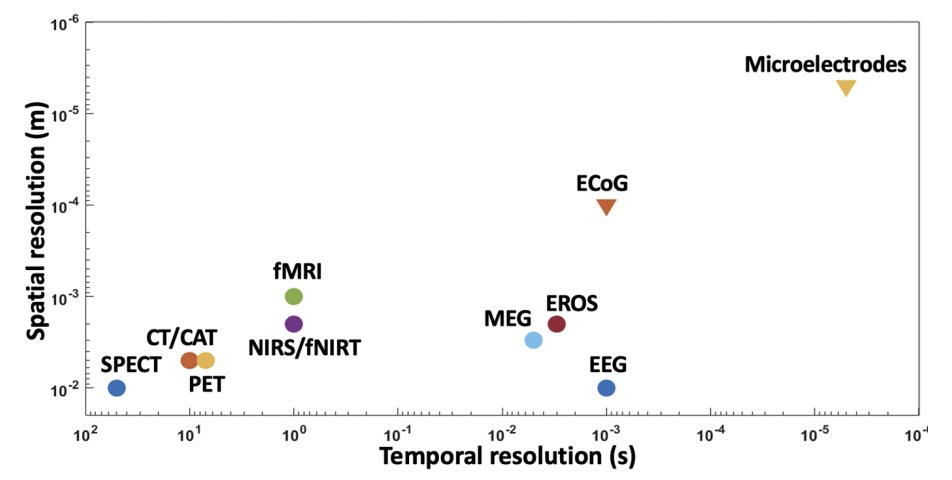

ブレインテック企業Precision Neuroscineceのイメージ動画、インパクトありますね!

「頭蓋骨への最小限の侵襲度で、脳内にシート状電極(ECoG)を留置できる」

点が最大の売りです。

一方で弱点は、アプローチできるのが大脳新皮質のごく狭い領域だけである点。

precisionneuro.io/product

24

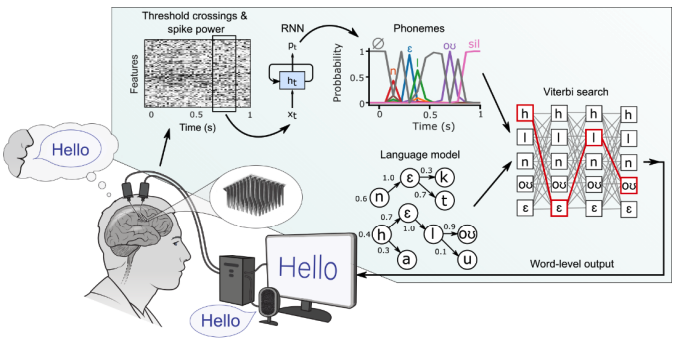

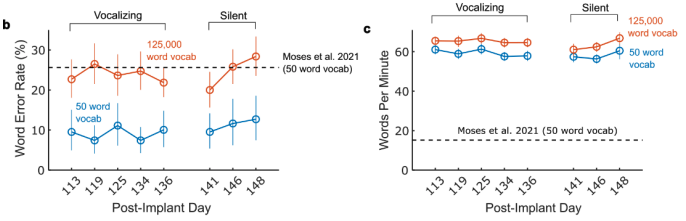

これは凄い研究ですね!

「頭の中で話すことを思い浮かべるだけで、人工知能が読み取ることに成功した」というプレプリント論文。

読み取り精度と速度の両方で、従来をはるかに上回る成績を実現している点が驚きです。

現時点で世界最高のBrain Machine Interfaceです。

biorxiv.org/content/10.110…

25

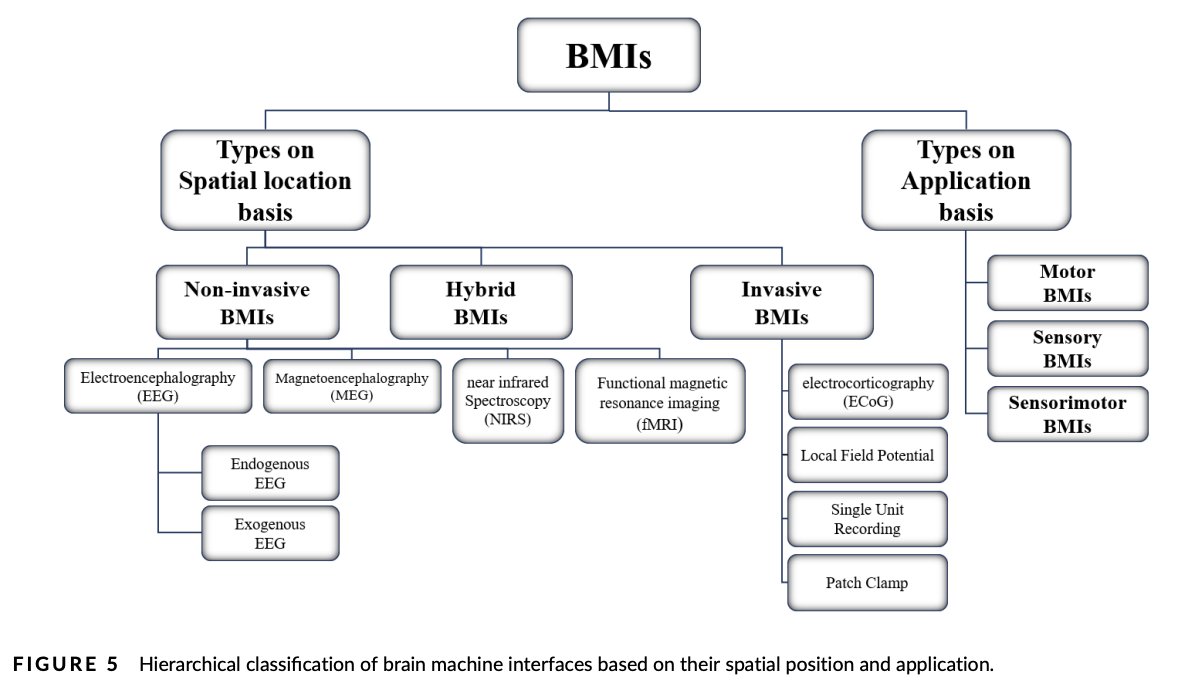

侵襲型Brain Machine Interfaceについてのレビュー論文(2022年)。

侵襲型BMIで「現状できること」だけに止まらず、「将来的に応用可能な範囲」まで扱っている点がとてもありがたい。

侵襲型BMIに興味がある人が、まず真っ先に読むべき論文と言って間違いなさそうです。

arxiv.org/abs/2211.03324