1

2

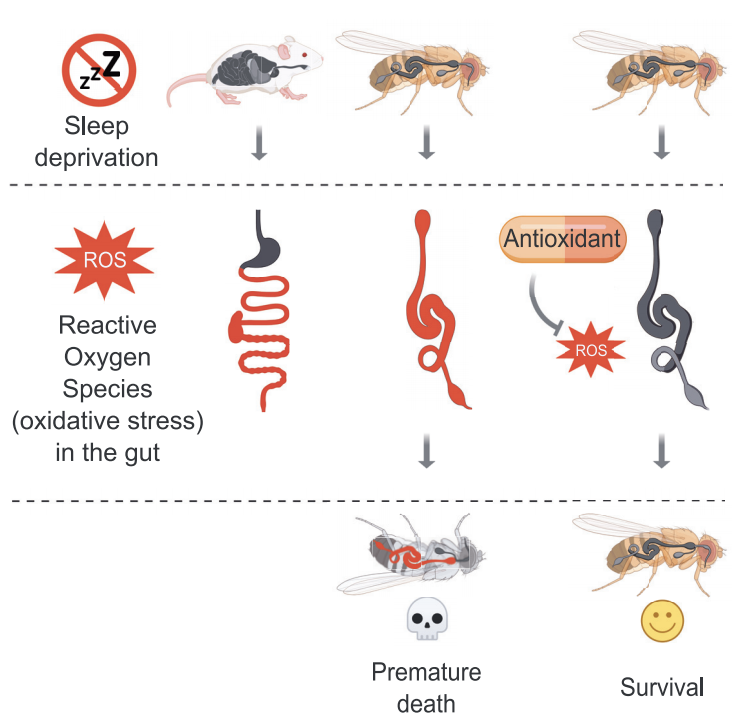

睡眠を剥奪されると数週間で死に至ることは有名だが、その原因が腸に蓄積する活性酸素種(ROS)であることを明らかにした論文。

驚くべきは、抗酸化物質を事前投与してROSを中和すると早死が見られず寿命を全うした点。

もしかしたら、生物は睡眠を克服できるのかもしれない。

cell.com/cell/pdf/S0092…

3

4

5

「大学院でしてはいけないこと」がNatureで特集されている。

当たり前のことばかりだが、Natureと言われると読んでしまう不思議。

1.他人と比較する

2.データを盲目的に信じる

3.一人で苦しむ

4.ハードワークが良いと思い込む

5.自己流に記録をつける

6.一度の失敗を引きずる

go.nature.com/33UOPi8

6

7

新しいMicrosoft Edgeは、論文の読み方を根本的に変えうるテクノロジーかもしれません。

この1年のAIの進歩で、ダントツの衝撃です...

↓は、指定した形式で論文を要約させた動画です。

「考えうる応用方法」として、論文には載っていないポイントを複数挙げてくれた点に、畏怖すら感じました。

8

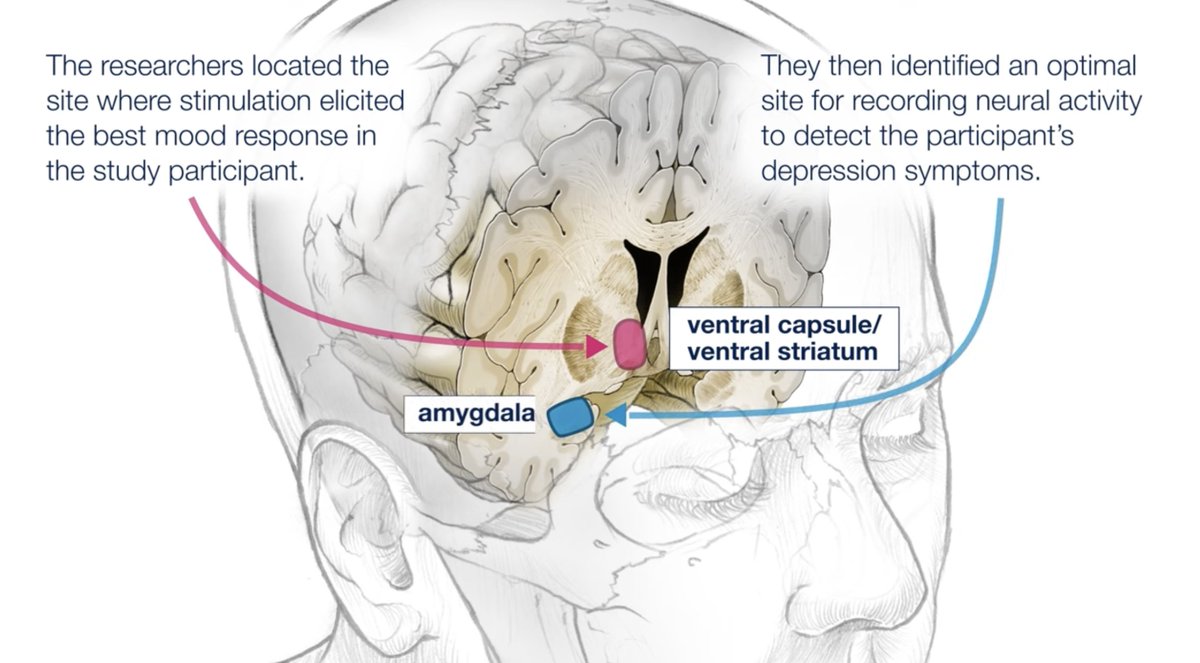

うつ病患者の脳活動を常時モニターし、「落ち込んでいるパターン」が検出されたら電気刺激することで気分を急速かつ持続的に改善できた、という驚きの論文。

従来の深部脳刺激療法に比べ、患者ごとに異なる脳の領域をカスタムメイドで刺激できる点が素晴らしいと思います。

nature.com/articles/s4159…

9

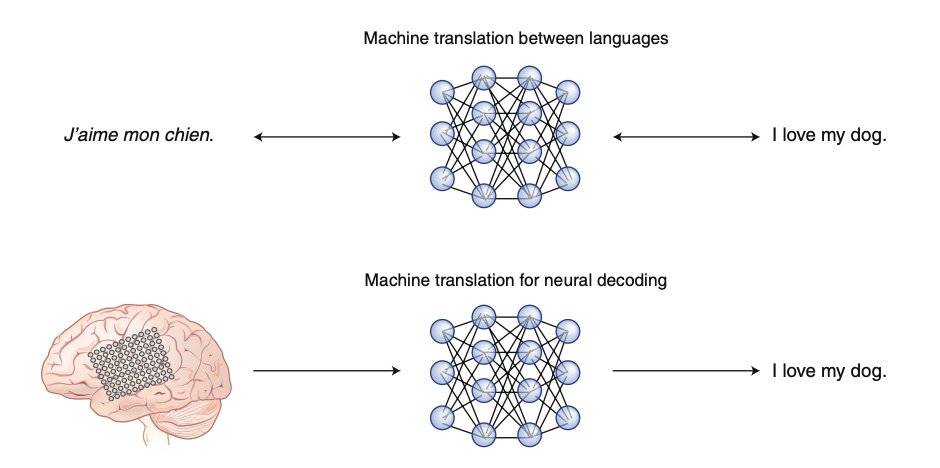

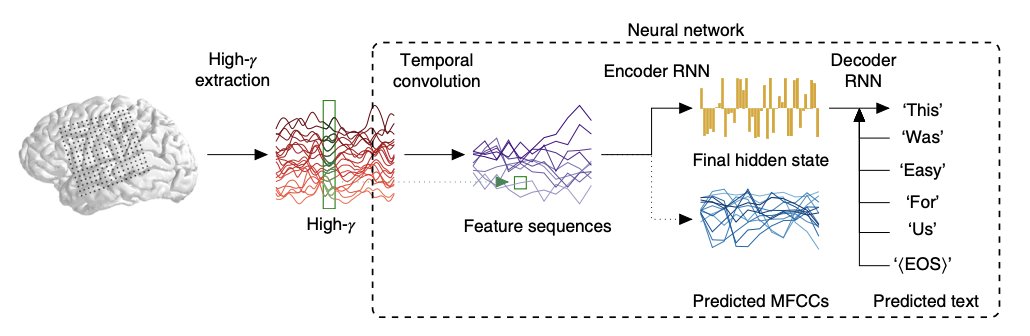

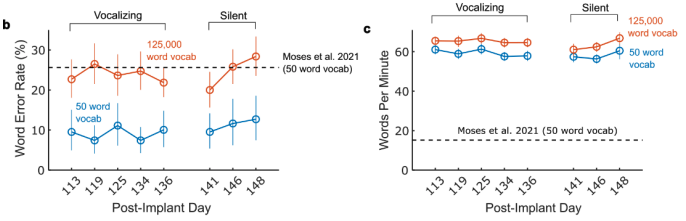

機械翻訳技術を用いて人間の皮質脳波から文章を解読できた、という論文。

先行研究で40-60%程度あったエラー率が3%まで低下した点は驚愕。

画像認識で始まり機械翻訳へと進展した人工知能業界のブレークスルーが、確実に神経科学にも訪れつつある。

nature.com/articles/s4159…

10

と言っておいて何ですが、睡眠には記憶の固定や不要なシナプスの除去など様々な役割があることは明らかなので、個人的には「睡眠の克服」はかなり困難だと思います。

「抗酸化物質の腸内投与」は、ここぞという時の禁じ手ブーストくらいには使えるかもしれません。

11

最近は論文をまずDeepLで読むし、8割くらいの論文はDeepLだけで終わる。

「母語でサイエンスができることが日本人にノーベル賞が多い理由だろう」と白川英樹先生も仰っており、英語を学ぶことはもちろん無駄ではないが、科学者には他にやらなければならないことが山ほどあると個人的には思っている。

12

あまりネガティブなことは言いたくないのですが、大学院に入って衝撃的だったことの一つは"極めて優秀な先輩が何人もアカデミアを去ること"でした。

"この人こそ日本のアカデミアを支えるべきだ"と感じる人材がことごとく去ってしまう現状に対して、暗い未来を想像せずにはいられません。1/3

13

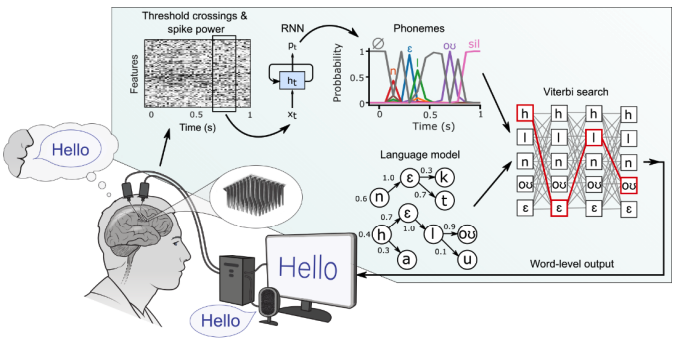

これは凄い研究ですね!

「頭の中で話すことを思い浮かべるだけで、人工知能が読み取ることに成功した」というプレプリント論文。

読み取り精度と速度の両方で、従来をはるかに上回る成績を実現している点が驚きです。

現時点で世界最高のBrain Machine Interfaceです。

biorxiv.org/content/10.110…

14

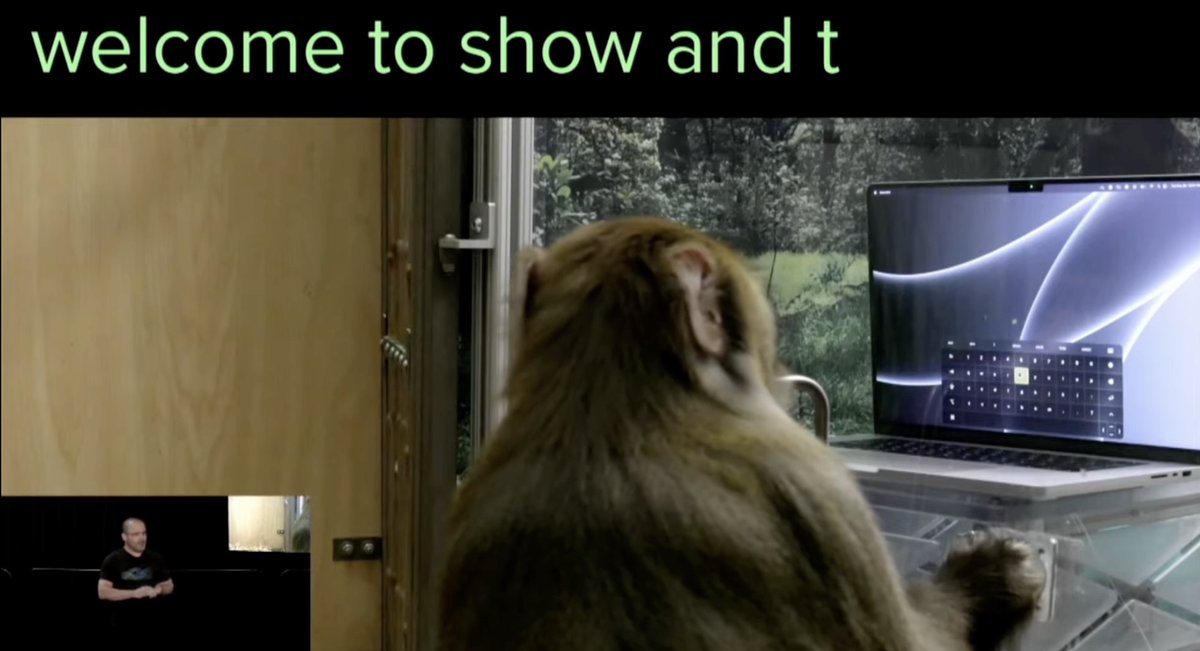

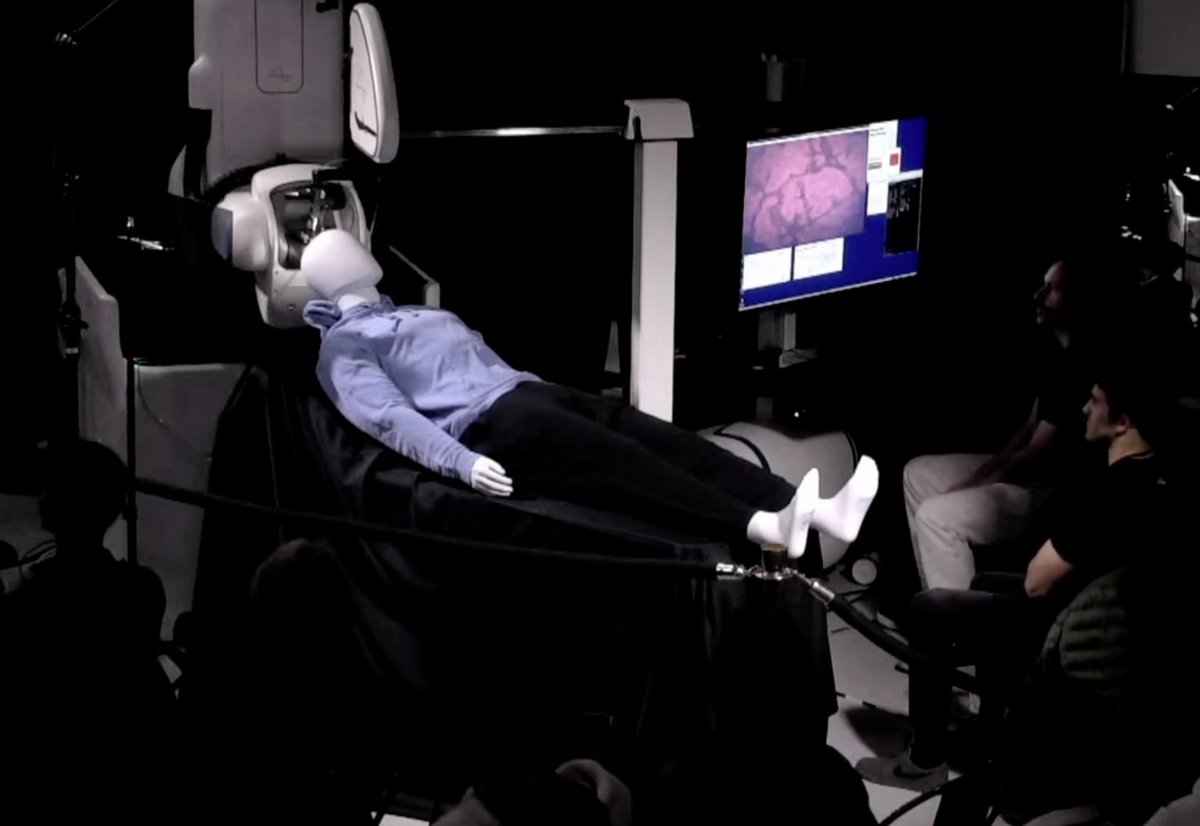

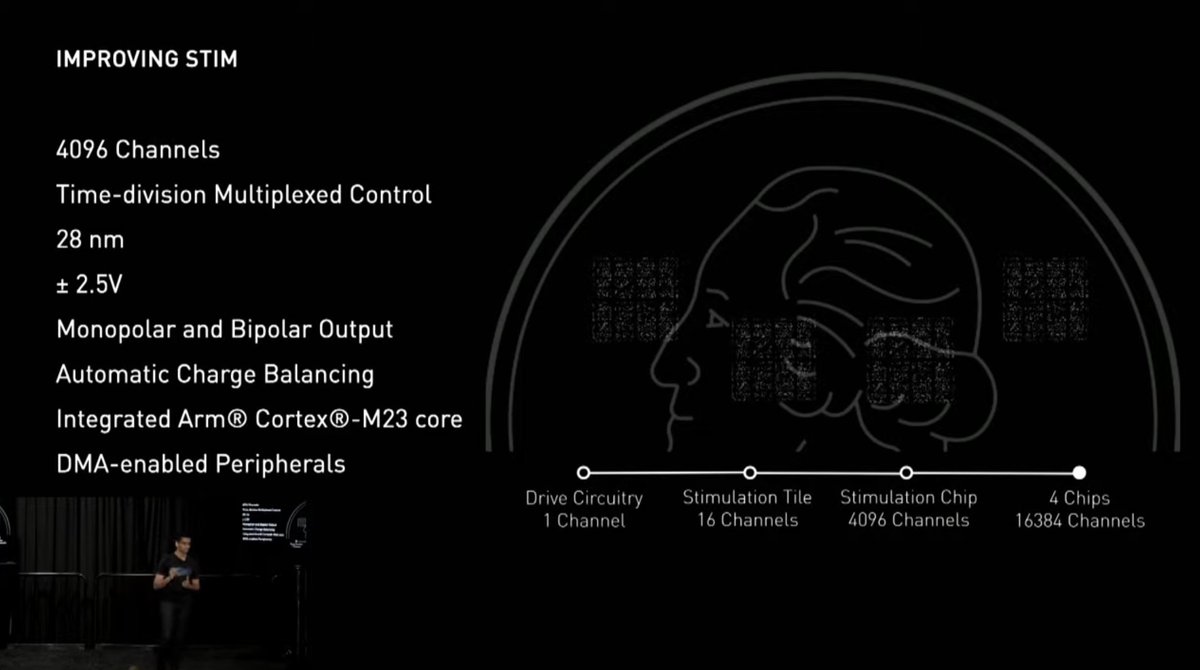

イーロン・マスクが、

「脳とコンピューターを接続する」

ことを目的に立ち上げたNeuralinkが、日本時間の明日朝7時から1年ぶりに進捗報告を行います。

1年前の復習&明日の予習に、Neuralinkについてまとめた以下のツイートとnoteをぜひご覧ください!

note.com/daichi_konno/n… twitter.com/daichi__konno/…

15

モルモットの脳活動を人間に"送信"し、人間がその意味を理解することができた、という論文。

Brain Machine Interfaceならぬ、

Brain "Brain" Interfaceという、なかなかにクレイジーな研究です。

個人的には、こういうぶっ飛んだ研究は結構好きです笑

nature.com/articles/s4159…

16

Synchronという会社が驚きの報告をしている。

・カテーテル経由で脳の血管内に留置する電極を開発した

・既に運動麻痺患者に電極を埋め込み、研究を行った

・"念じるだけ"でキーボードタイピングを達成した

NeuralinkやKernelとは全く異なる、新しいタイプのBMI技術です。

jnis.bmj.com/content/early/…

17

イーロン・マスクが、

「脳とコンピューターを接続する」

ために立ち上げたNeuralinkが、日本時間の明日午前11時から1.5年ぶりに進捗報告を行います。

これまでの復習&明日の予習に、Neuralinkについての以下のツイートとnoteをぜひご覧ください!

note.com/daichi_konno/n…

twitter.com/_daichikonno/s…

18

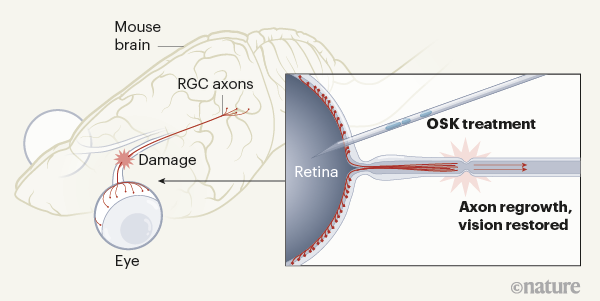

細胞のリプログラミングにより、損傷した視神経を「若返らせて回復させる」ことに成功したという論文。

この研究では、山中先生が発見した4つの山中因子のうち3つを発現させている。

将来的に細胞のリプログラミングは、

「老いを克服する切り札」になるかもしれない。

nature.com/articles/s4158…

19

うつ病がセロトニンの低下により引き起こされるというエビデンスはない、という驚きのsystematic review論文(2022/7)。

精神疾患を単なる神経調節物質の多寡と結びつける時代から、脳内ネットワークの異常など、より多角的にパーソナライズした診断・治療が望まれています。

nature.com/articles/s4138…

20

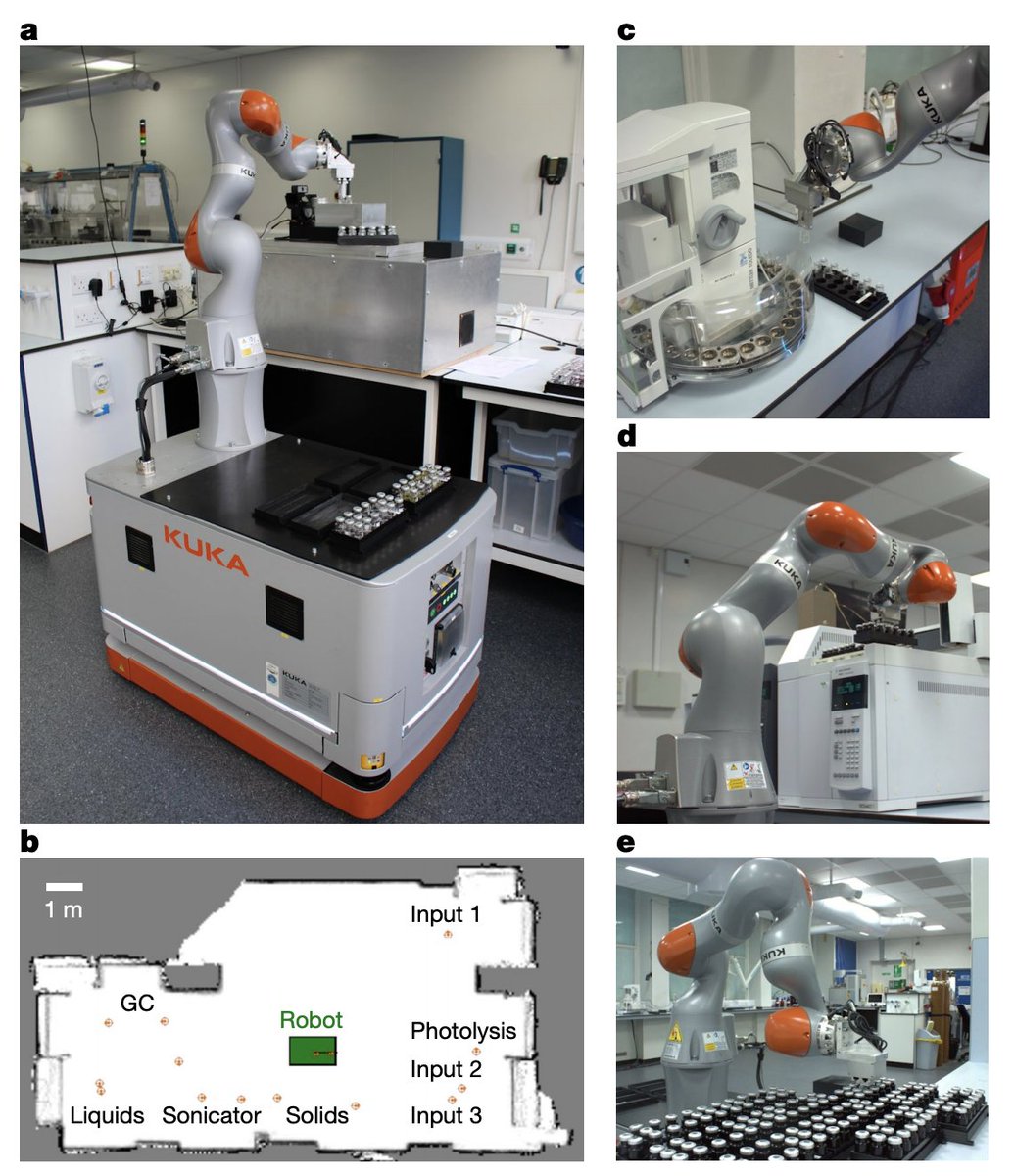

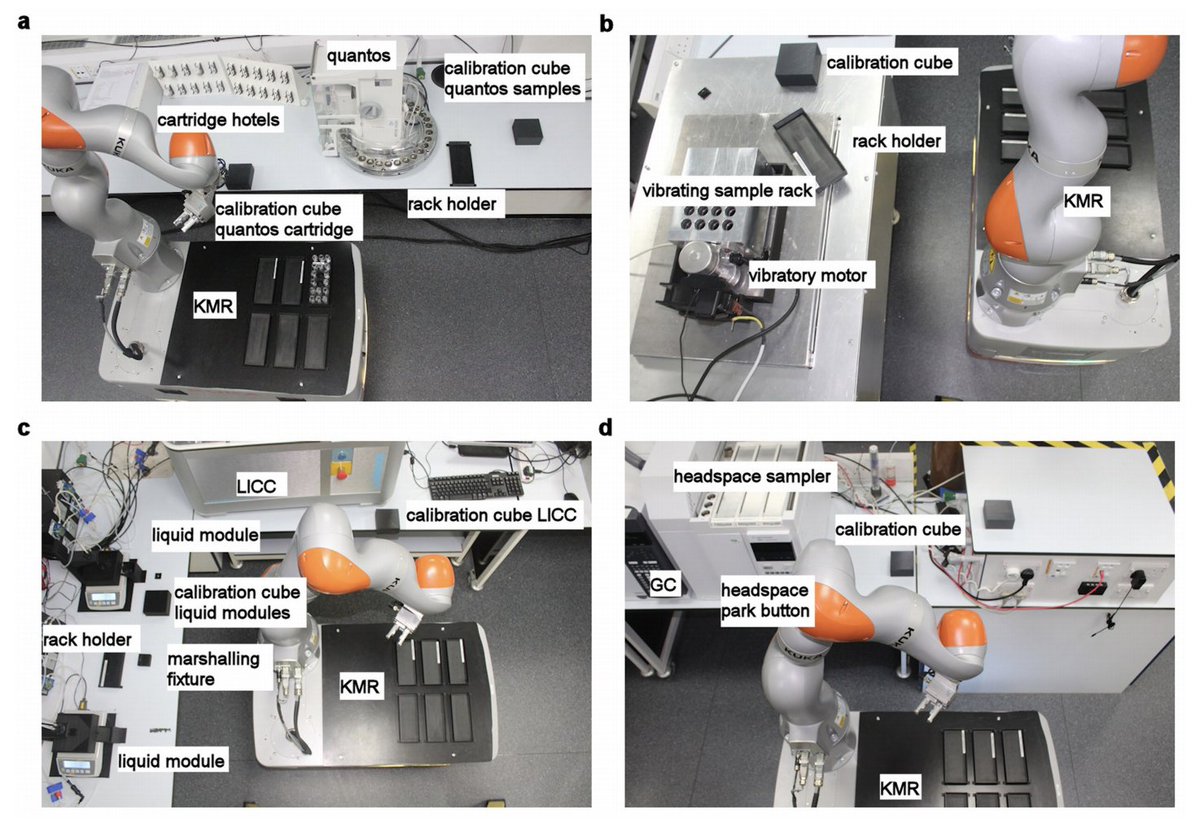

「ロボットが自律的に化学実験を行い、適切な光触媒混合物を見つけ出した」という論文。

「人間だと数ヶ月はかかる研究」というのが凄い。

ソニーCSIの北野先生が

「2050年までにノーベル賞を取れるAIを創る」

と言っているが、その第一歩になりそうな研究。

nature.com/articles/s4158…

21

医学部でトップクラスに衝撃だったのは、外科の病院実習。

内科で、

「遺伝子治療!分子標的薬!がん免疫療法!」

など最先端の研究でも癌が完治しないなか、

外科は、

「ズバッと腸を切る!ホチキスでくっつける!はい完治!」

というのが、いい意味で衝撃だった。

22

23

24

25

この問いかけは、

「なぜ眠るのか?」から、「なぜ起きるのか?」へのパラダイムシフトになりえます。

個人的には、

「起きて行動し、自ら世界にはたらきかけることによって、世界への予測誤差を主体的に減らすため」

という、自由エネルギー原理で言うところのactive inferenceがしっくりきます。