51

学習が早い人と遅い人の神経活動の違いを分析した論文。

早く学ぶ人は神経活動が「低次元空間に効率良く表現される」一方、遅い人は「高次元な空間に無秩序に表現される」という。

「鍛えれば効率的な神経活動ができるようになるのかどうか」も気になるところです。

nature.com/articles/s4159…

52

GPT-4が発表され、もはや知性は人間の特権でないことがほぼ確実になりつつある。

では、生身の身体を持つ人間の特権とは?

個人的には、「感動できること(感情を持つこと)」だと考えている。

神経科学やブレインテックが目指すべき方向は、まさにこの分野での貢献である、と最近確信しつつある。

53

電極埋め込みは熟練した脳外科医が行うので、スケールは難しそう。

数年では収益化できなさそうなプロダクトに取り組むあたり、イーロンマスクらしさを感じます。

感染や長期使用による電極劣化のリスクを考えると、初期のユーザーにはなりたくない (ある程度洗練されてから)と個人的に強く思います。

54

「論文管理はPaperpile + Readableが最強」です。

1. Paperpileでワンクリックで論文登録

2. Readableでワンクリックで翻訳&登録

3. Paperpileで論文を読む&クラウドで全デバイス同期

このスタイルにより、圧倒的に生産性が上がりました。

後日noteで詳しくまとめます!

55

神経科学の分野において、動物 (ヒト含む)に電極などを刺すことに対する寛容度は、

中国>>>日本>アメリカ>ヨーロッパ

の順に緩いと言われているので、今回の発表がアメリカ (や全世界)でどのような反応を引き起こすのか注視したい。

56

"脳への情報の書き込み"についてnoteを書きました。

"脳情報の読み取りと書き込み"が完璧にできるようになれば、あらゆる感覚を人為的に生み出すことができるはずです。

そんな無限の可能性を秘めた"脳への情報書き込み"について、最新の研究を紹介しつつ考察しています!

note.com/daichi_konno/n…

57

医学部よりもコンピュータサイエンスを扱う学部(理学部・工学部)の人気が上がっているのは、東大にいても強く感じる。

ただ、CSは無料でクオリティの高い教材がネット上にいくらでもある。

一方で、生身の身体や脳を扱う経験の希少さは今後も薄れることはない。(続く)

58

うつ病患者の脳活動を常時モニターし、「落ち込んでいるパターン」が検出されたら電気刺激することで気分を改善させようという臨床研究を発見した。

とても興味深いし、将来的に非侵襲かつ健康な人にも適用できるようになれば、人類の総幸福がものすごく増しそうな気がする。

clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04…

59

今回の研究の面白いところは、

「モルモットの脳を通じて音を"聞く"」ことを実現した点だと思います。

概念としては、

「イヌの鼻を通じて世界を"嗅ぐ"」、

「イルカの眼を通じて世界を"視る"」

ことも可能なので、夢が広がります。

(もちろん、一般的な"嗅ぐ"、"視る"とは意味が異なりますが。)

60

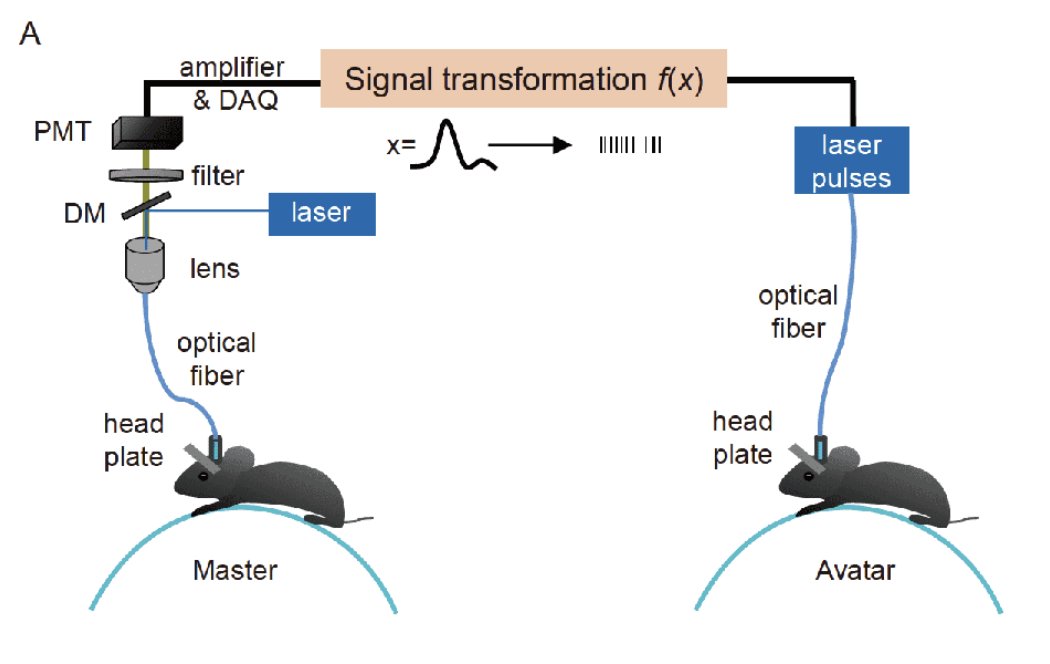

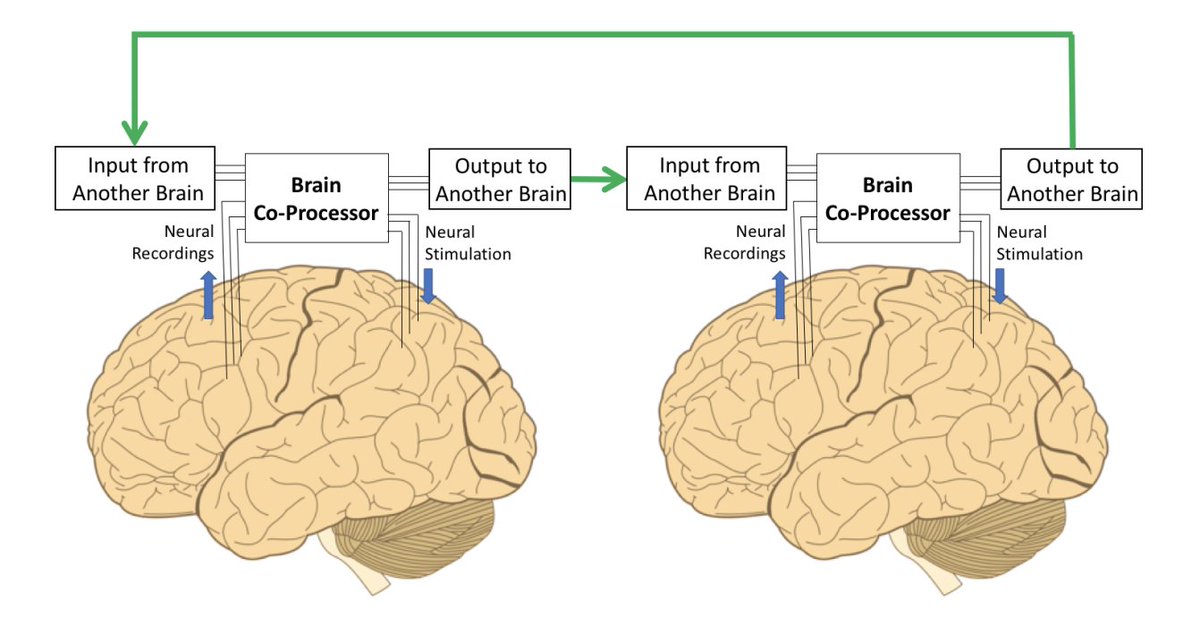

脳と脳とをつなぐBrain Brain Interface (BBI)を光遺伝学を用いて行った、という世界初の論文。

光遺伝学を応用することで、刺激できるニューロンを時間的にも空間的にも極めて精密にコントロールできるので、BBIの可能性は大きく広がると思います。

link.springer.com/article/10.100…

61

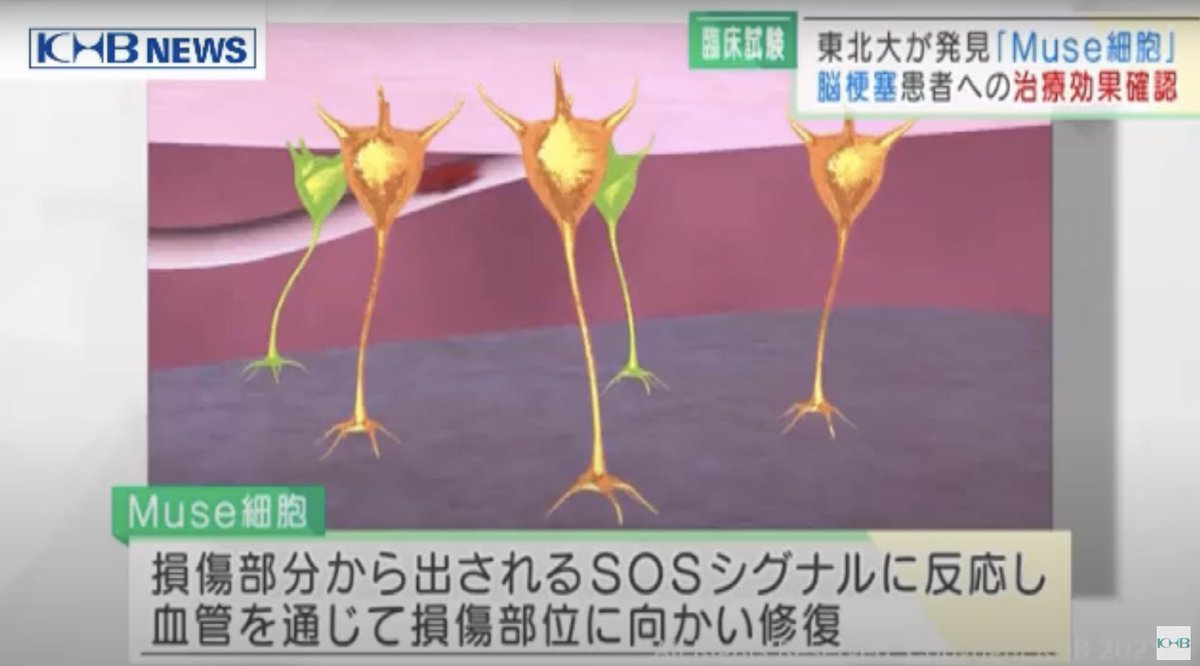

今さらですが、多能性幹細胞Muse細胞がものすごいですね。

"脳梗塞患者への1回の点滴投与で、約7割の患者が日常生活レベルまで回復した"という驚きの治験結果が先日発表されました。

東北大学病院長の冨永先生の「驚きと喜びを隠せない」という発言が全てを物語っています。youtube.com/watch?v=OBuhmy…

62

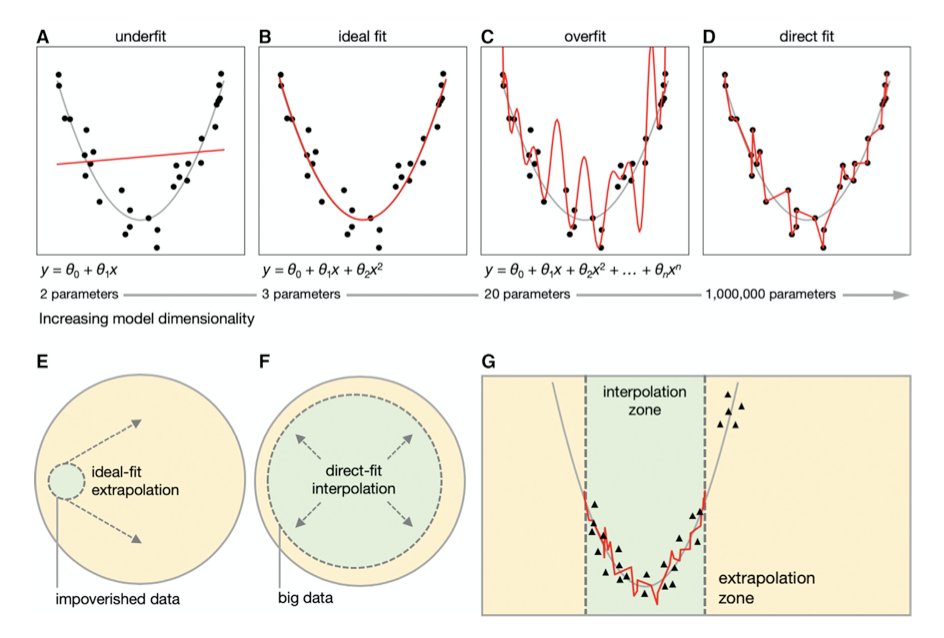

「科学と理解」について"Direct Fit"という新たなパラダイムを提案している論文。

これまでは少ない変数で現象をモデル化することが良しとされてきた(Ideal Fit)が、十分なデータ量が担保されれば人間による事前の仮定なしに高精度のモデル化ができると主張している。(続く)

cell.com/neuron/pdf/S08…

63

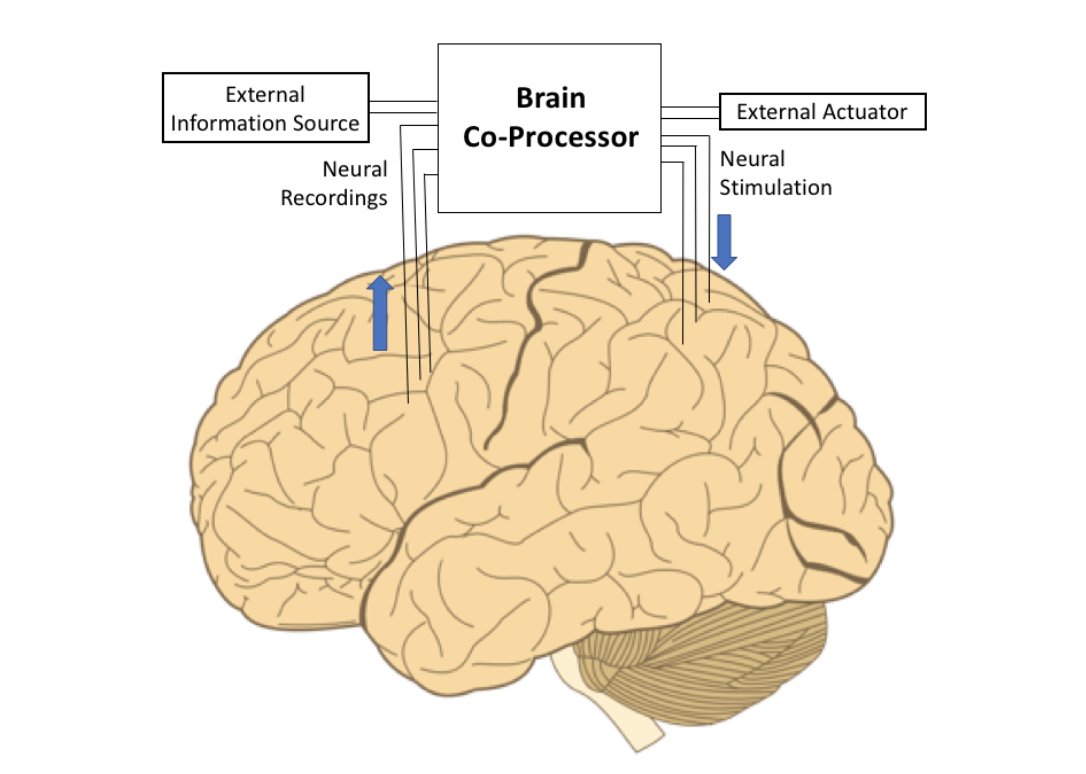

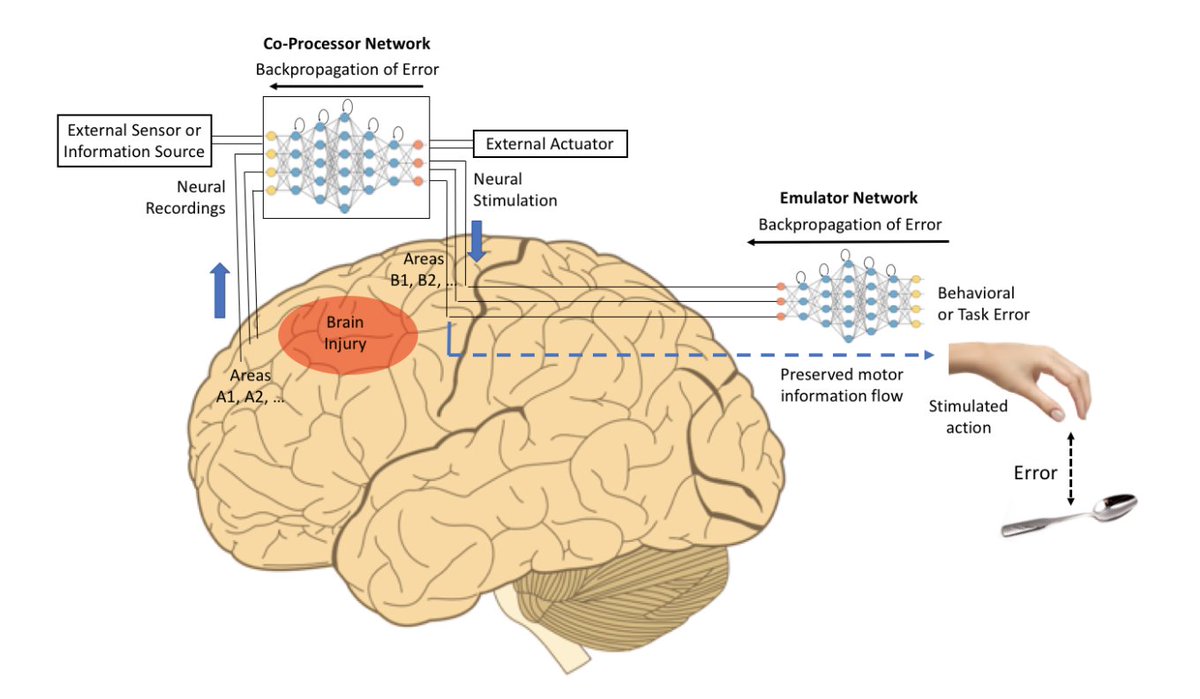

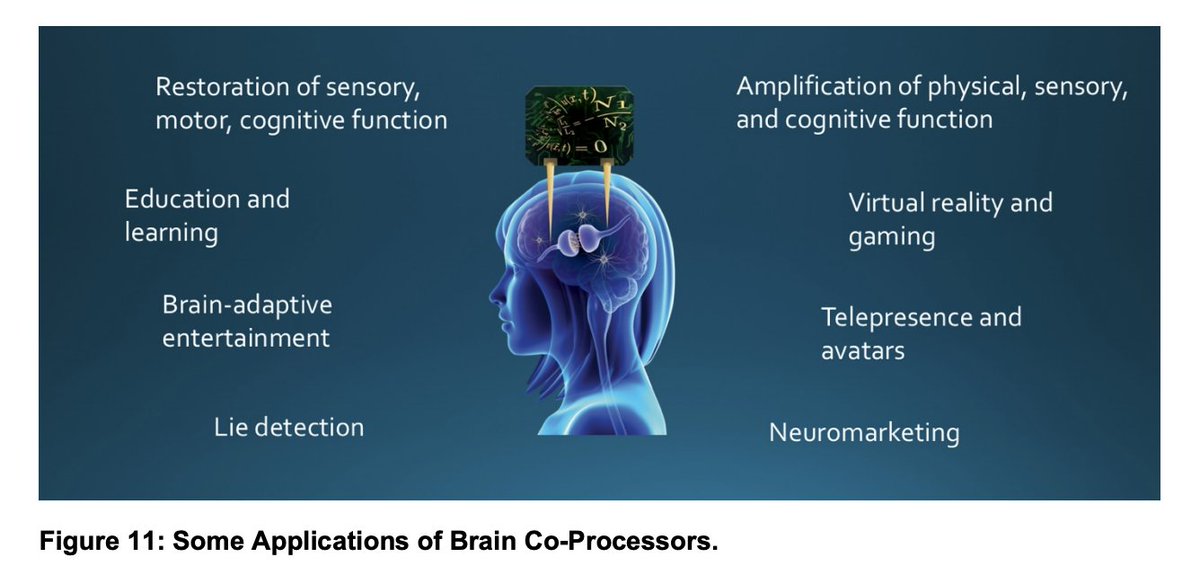

人工知能により、脳機能をどう拡張できるかを考察したレビュー論文。

脳-機械融合や脳-脳融合を紹介し、具体的な活用法を検討している。

「ポスト・ヒューマン誕生」や「ホモ・デウス」に近い読後感で、脳と人工知能が融合した未来に興味がある人は必読だと思います。

arxiv.org/abs/2012.03378

64

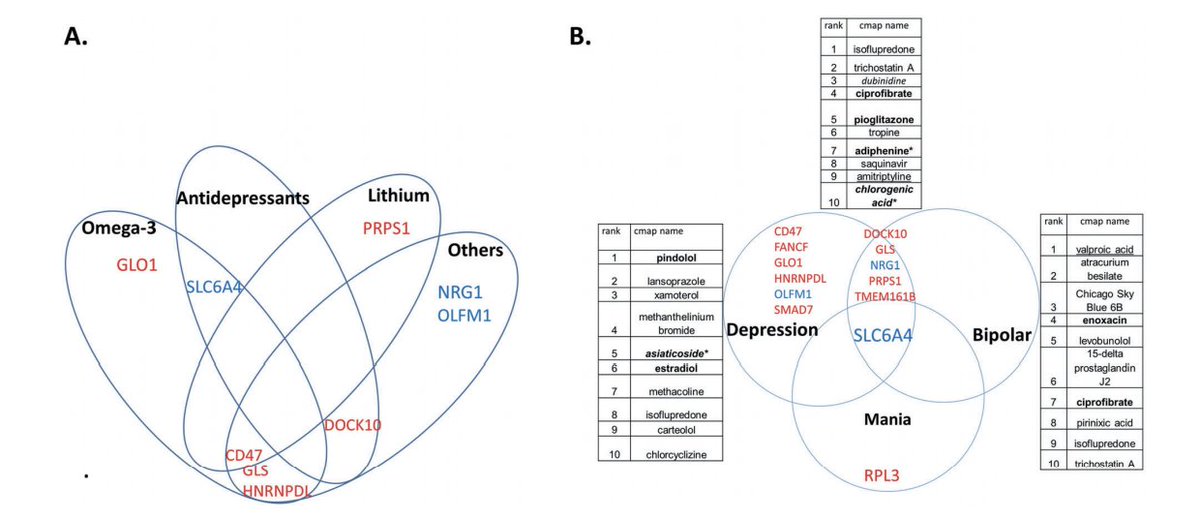

うつ病と躁うつ病の血中バイオマーカー候補を発見した、という論文。

治療薬の候補物質や将来的な発症予測にも役立つというのがすごい。

4人に1人が一生で一度はうつ病になることを考えると、これらを血液検査で診断できるようになる意義はものすごく大きいと思います。

nature.com/articles/s4138…

65

光遺伝学を初めて人間に医学応用した、という驚きの論文。

40年来の網膜色素変性症でほぼ視力が失われた患者の網膜にチャネルロドプシンを導入することで、部分的ながら視力が回復したという。

光遺伝学がこんなに早く人間に応用されるとは思っておらず、衝撃を受けました。

nature.com/articles/s4159…

66

博士号取得に際して最大の問題は、

「アカデミア以外の選択肢が少ないこと」というのが個人的考えです。

「博士課程が無給であること」もよく言及されますが、アカデミア以外の就職先が豊富で、かつ博士号取得後に金銭的にきちんと報われるのなら、喜んで博士課程に進む人は確実に増えると思います。

67

このツイートに関連して、

「イーロン・マスクとNeuralinkは脳科学をどう変えるのか」

というタイトルで詳細や思うところをnoteに書きました。

(丸山さん@rmaruyに多大な協力をいただきました。)

かなり長いですが、興味のある方はご覧いただければ嬉しいです!

note.mu/daichi_konno/n… twitter.com/_daichikonno/s…

68

@tkmpkm1_mkkr 記載不足ですみません。

「数週間で死に至る」のはイヌ、ラット、ゴキブリ、ハエの話で、上記の研究もハエを用いた実験です。academic.oup.com/sleep/article/…

science.sciencemag.org/content/221/46…

ヒトで客観的な記録が残っているものとしては、以下があるようです(論文ではないですが汗)。

psychiatrictimes.com/sleep-disorder…

69

大学院入学前、1日かけても論文1本読み終わらなかったのが懐かしい。

4年かけて多くの論文を読み、さらにDeepLなどを活用することで、今では数十分で論文を読めるようになった。

多くの人は経験+テクノロジーの活用により論文が読めるようになると思うし、それは確実に世界の見え方を拡げると思う。

70

「研究」と一口に言うが、実は膨大なスキルが要求される。

発想力,情報収集力,英語力,計画立案力,工作力,プログラミング力,デザイン力,プレゼン力,文章力,交渉力,忍耐力,体力,気力...

全部できる人などほぼいないので、

大学院の間に「自分が得意なスキル」を見極めることが極めて重要だと感じます。

71

「高齢マウスの血液(血漿)を薄めるだけで老化を抑制できる」という驚きの研究。

過去に「若年マウスの血液を高齢マウスに"輸血"すると若返る」という報告があったが、高齢マウスの血液だけで老化を抑制した点がすごい。

"聖杯"は若者の血液の中ではなく、自身の中にあった。

aging-us.com/article/103418…

72

ブレインテック企業Precision Neuroscineceのイメージ動画、インパクトありますね!

「頭蓋骨への最小限の侵襲度で、脳内にシート状電極(ECoG)を留置できる」

点が最大の売りです。

一方で弱点は、アプローチできるのが大脳新皮質のごく狭い領域だけである点。

precisionneuro.io/product

73

イーロン・マスク率いるNeuralinkが、ヒトでの臨床試験を始めるFDA許可を得たとのこと!

これは大ニュースですね!

ブレインテック業界にとっても大きな一歩です!! twitter.com/neuralink/stat…

74

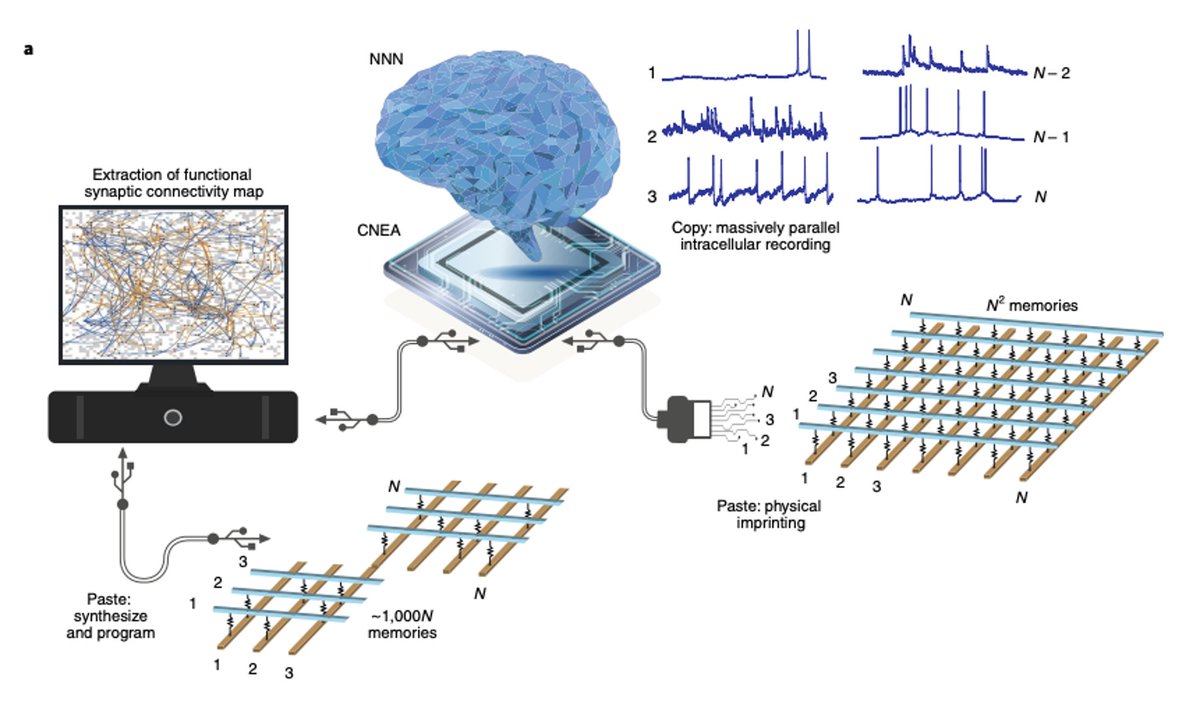

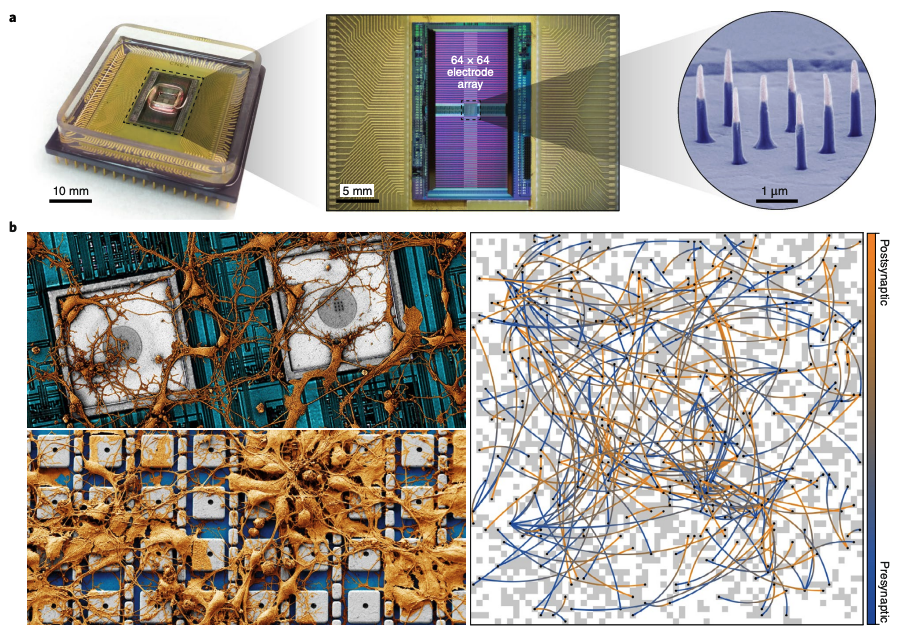

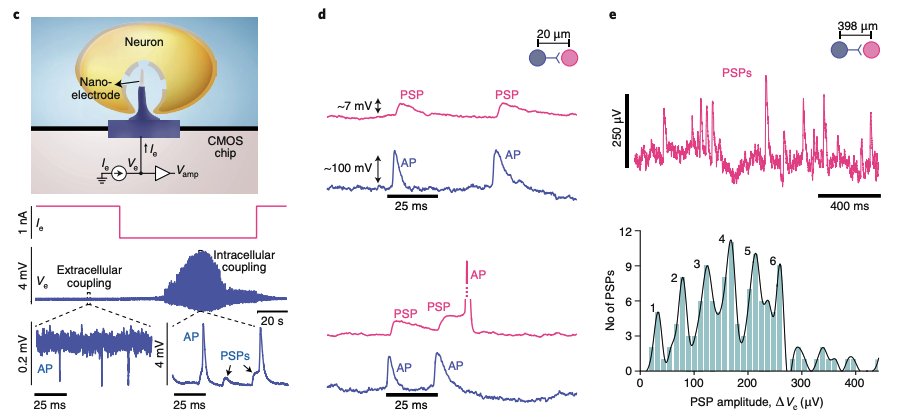

ニューロン間の結合を"コピー&ペースト"することで、脳のネットワークを半導体上に再現できるのではないか、というパースペクティブ論文。

根拠となる2019年の論文では、in vitroではあるものの1,728ニューロンから同時に細胞内記録(!)を達成しており、もの凄いです。(続く)

nature.com/articles/s4192…

75

@kajikent 神経科学研究者です。

興味深い研究の紹介ありがとうございます。

一点注意事項として、こちらの研究は「頭の中で想像している画像」ではなく、「実際に見ている画像」の再構成になります🙇