76

77

「大学院卒の生涯収入は、学部卒よりも4,000万円以上多い」とのこと😳

(2014年、内閣府経済社会総合研究所『大学院卒の賃金プレミアム』より)

あまり実感はないですが、このような事実が知られることで、大学院進学の心理的抵抗が減るのは良いことだと思います。

news.yahoo.co.jp/articles/a8bb7…

78

BMIを用いて行われた世界初のツイート。

これは歴史的なツイートになりそうな気がします。 twitter.com/tomoxl/status/…

79

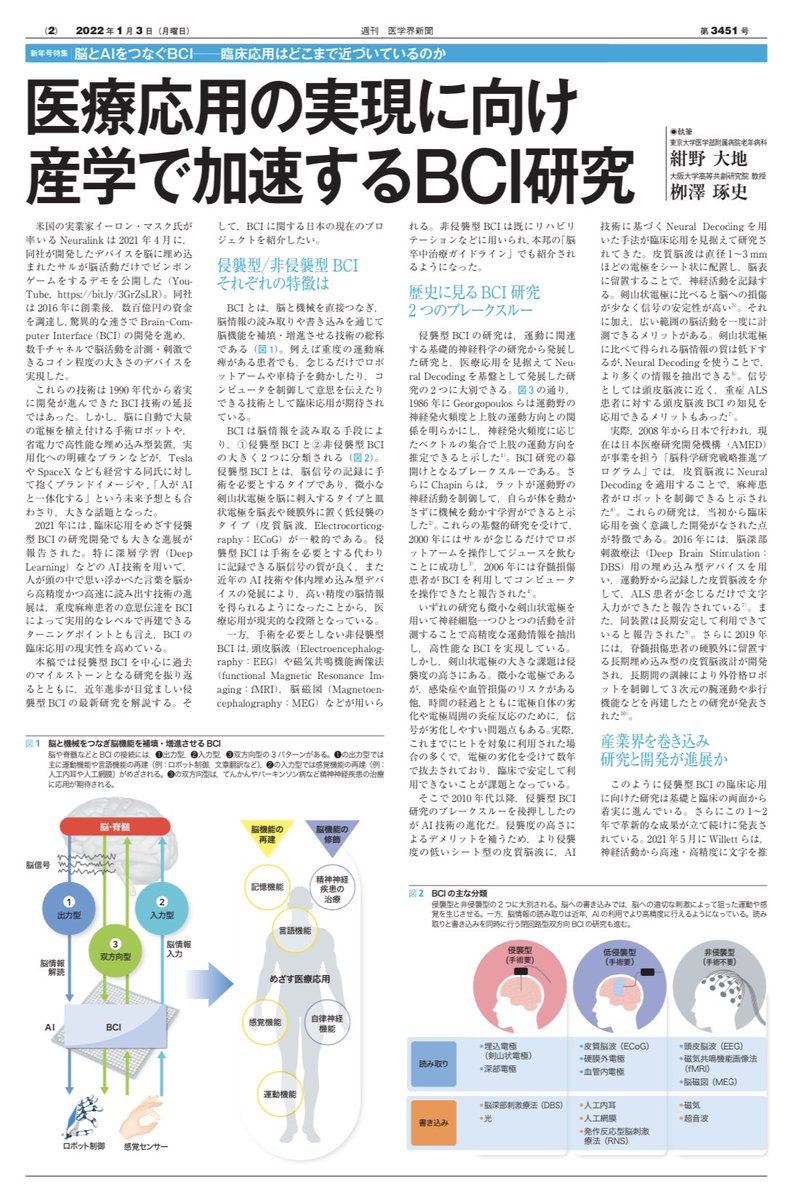

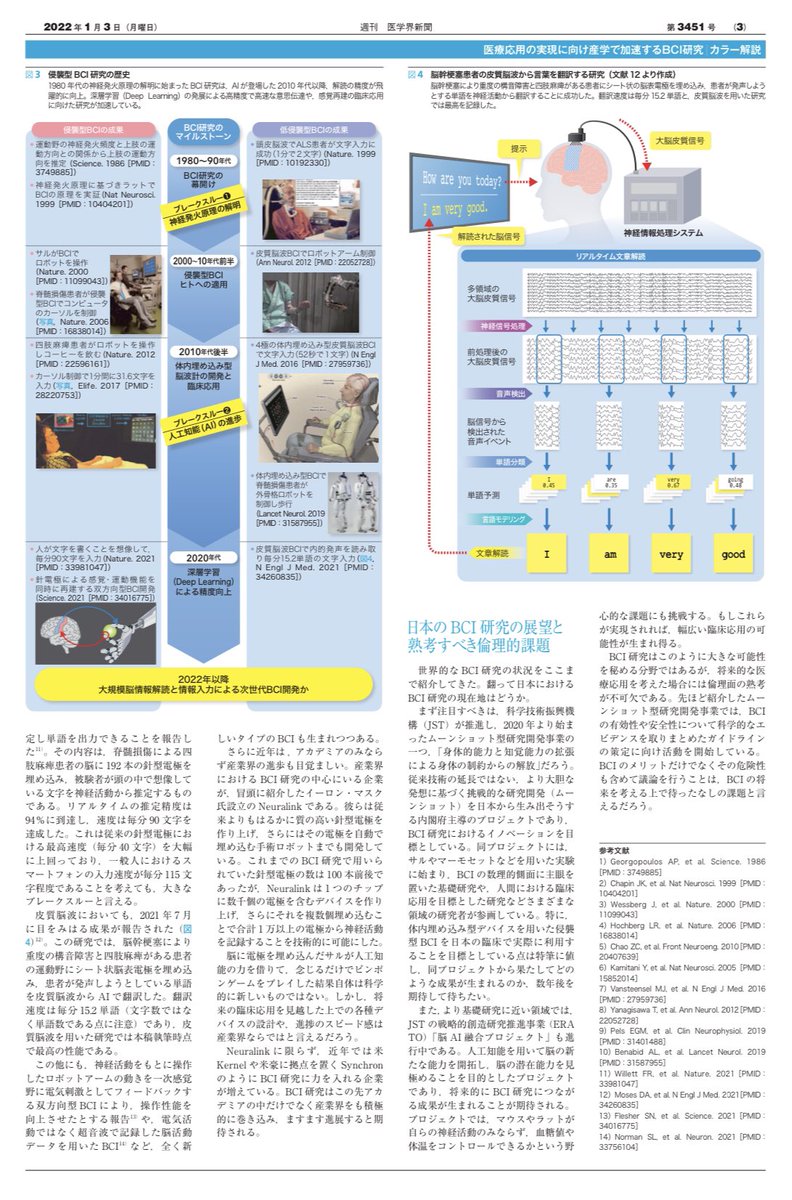

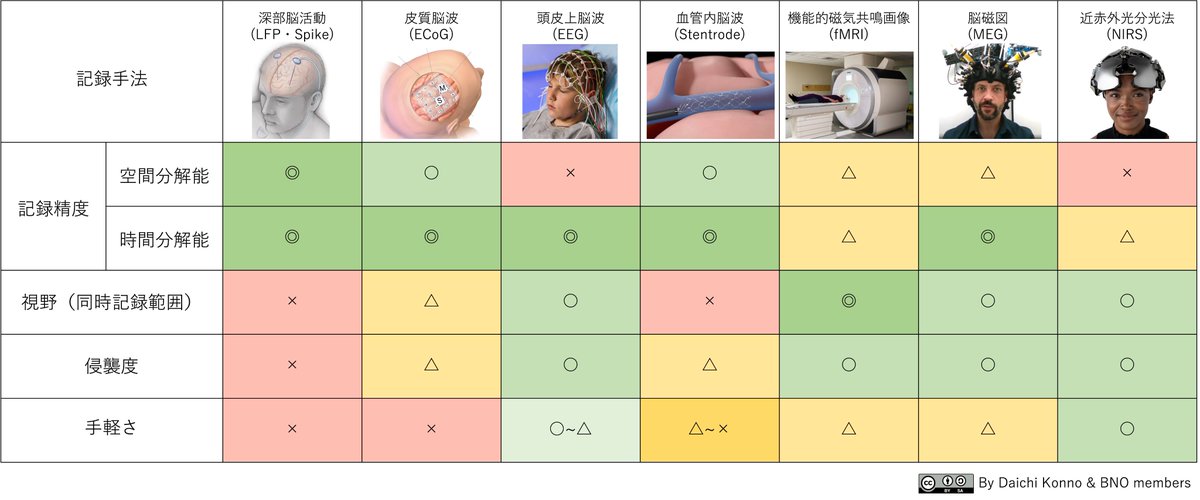

「脳とAIをつなぐBCI(Brain Computer Interface)」として、医学界新聞の記事を執筆しました!

キーポイントをギュッと詰め込んだので、この記事で「BCIの歴史」から「最新研究」までの概要が掴めると思います。

以下から無料で読めるので、お正月のお供にぜひご覧下さい😊

igaku-shoin.co.jp/application/fi…

80

「その人が何を見ているかを、脳活動(fMRI)から再現できた」という論文。

この論文がすごいのは、

「他人の脳データで訓練したモデルでも、ある程度再現できた」点。(左下&右下の図)

これは妄想ですが、将来的には

「世界の見え方が個人間でどう違うか」的なものを定量化できそうでワクワクします。 twitter.com/ykamit/status/…

81

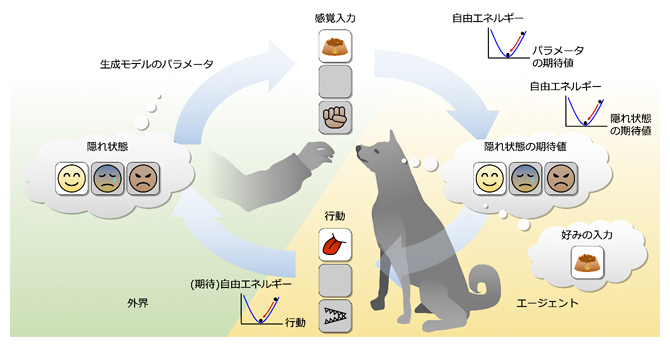

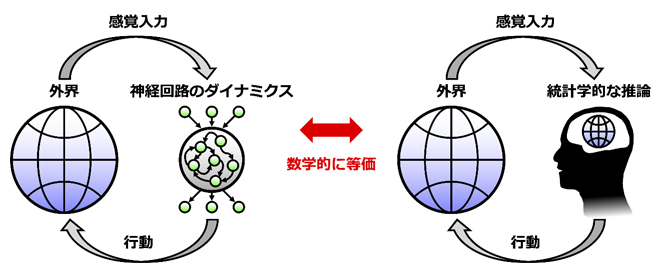

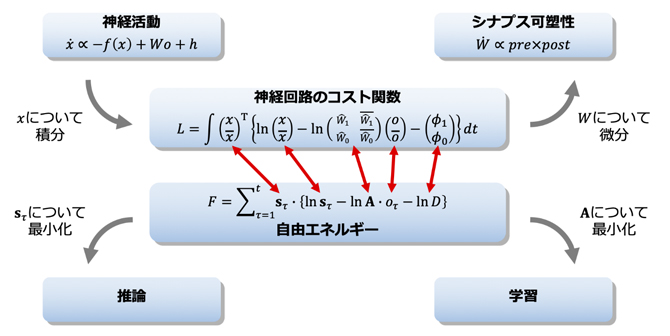

神経細胞やシナプスの活動を記述する古典的手法におけるコスト関数と、自由エネルギー原理の方程式が数学的に等価であることを示した論文。

脳の基本単位である神経細胞やシナプス結合が自由エネルギー原理に従っていることを示唆する、非常に興味深い研究だと思います。

nature.com/articles/s4200…

82

83

84

ブレインテック企業Synchronによる、

「ステント型電極によるBrain Machine Interfaceを、世界で初めて人間に適用した」という論文(2021/2)。

Synchronは臨床研究の段階としてはNeuralinkよりも進んでおり、注目しています。

週末にBrainTech Reviewで詳しく取り上げます😊

jnis.bmj.com/content/13/2/1…

85

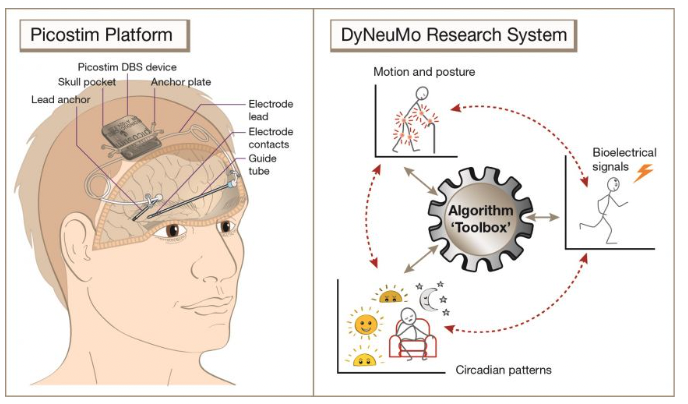

パーキンソン病に対して、

「異常な神経活動が検出されたらリアルタイムに脳を刺激して症状を改善させる」という臨床研究が進行中とのこと。

うつ病に対する似た研究が先日報告されましたが、

「神経・精神疾患のテーラーメイド治療」は"確実に来る未来"だと考えています。

clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03…

86

Neuralinkのデバイスを埋め込まれたサル23匹のうち、少なくとも15匹が死亡したという。

それだけでなく、Neuralinkが動物福祉法 (Animal Welfare Act)に違反していた点が、個人的にはより問題だと思う。

非常に残念だが、Neuralinkの活動が減速するのは避けれらないだろう。

consequence.net/2022/02/elon-m…

87

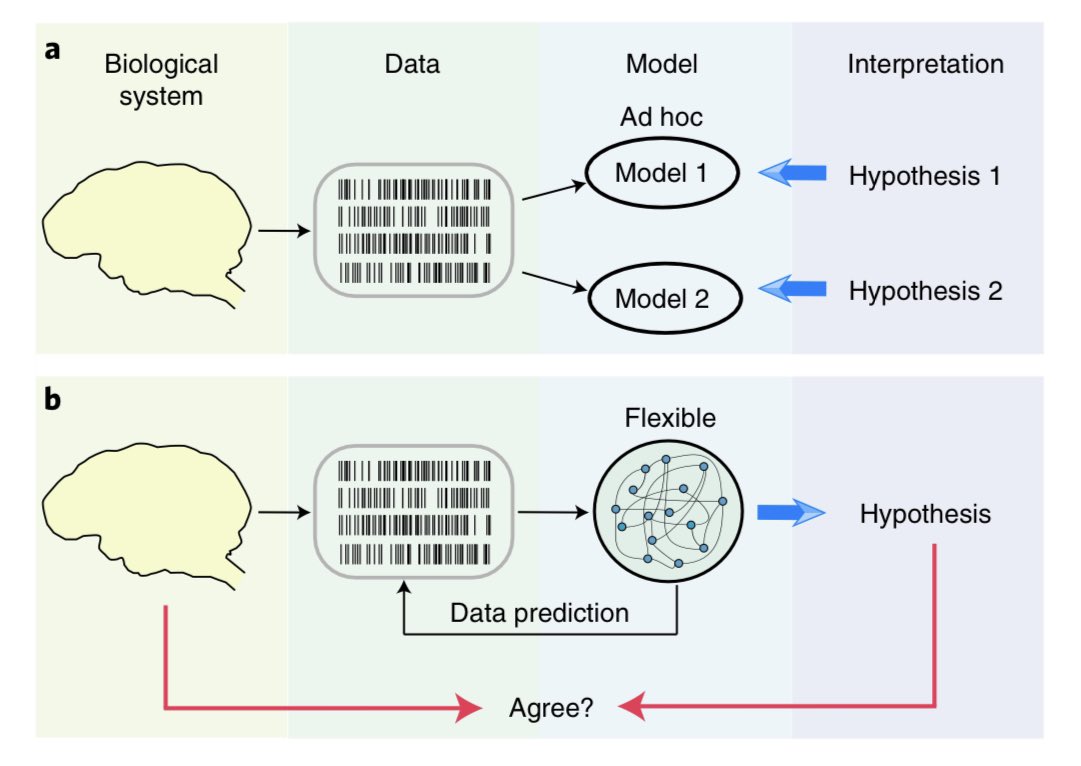

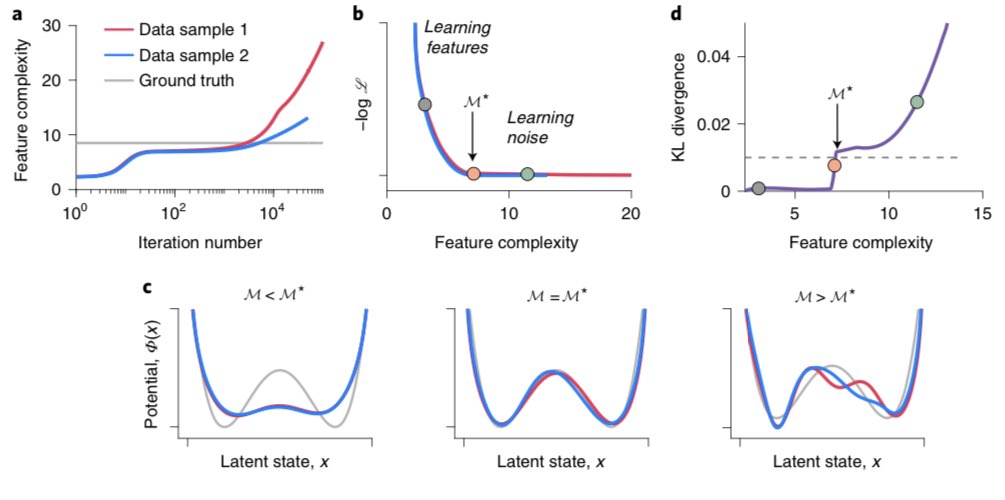

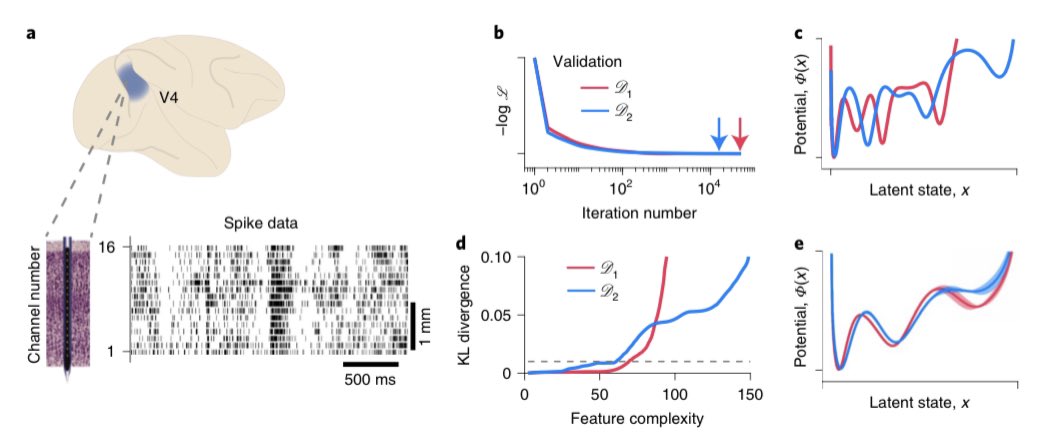

これはなかなか凄い研究だと思います。

モデルの過学習を防ぎ、真のデータ分布を推定するために、KLダイバージェンスを用いた新たな手法を提案した論文。

さらに、この手法を用いることでモデルの解釈可能性も上がると主張している。

nature.com/articles/s4225…

88

大学院入学前、1日かけても論文1本読み終わらなかったのが懐かしい。

4年かけて多くの論文を読み、さらにDeepLなどを活用することで、今では数十分で論文を読めるようになった。

多くの人は経験+テクノロジーの活用により論文が読めるようになると思うし、それは確実に世界の見え方を拡げると思う。

89

90

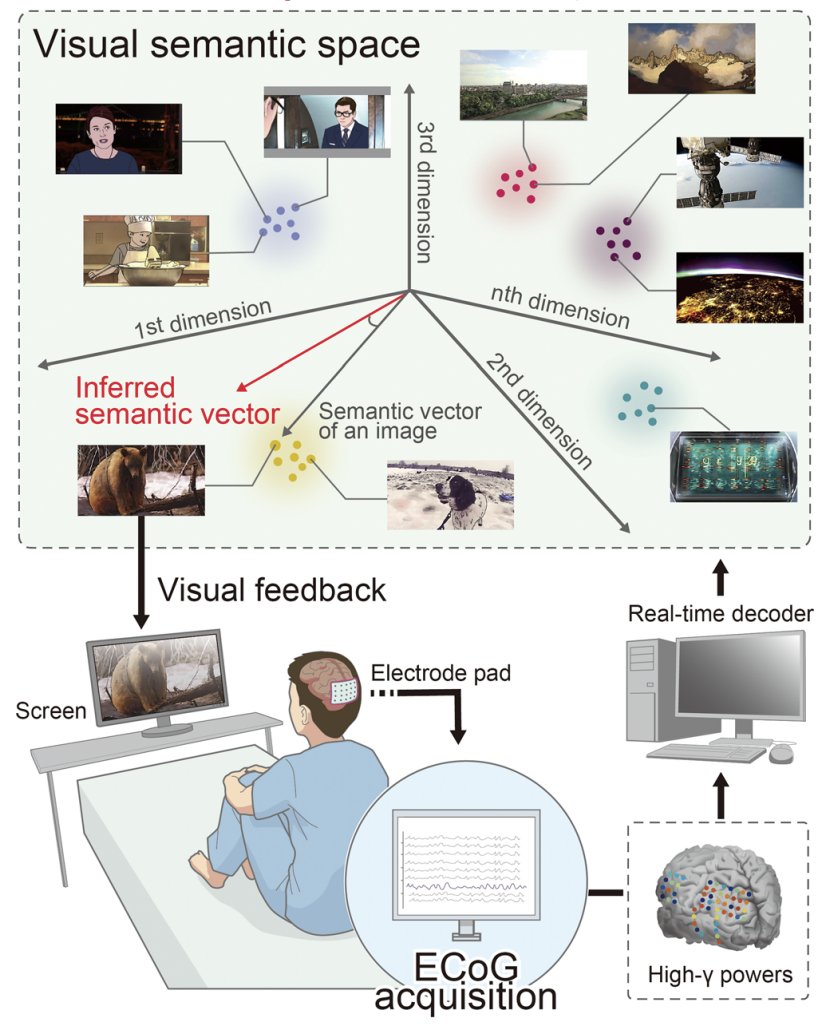

皮質脳波を用いて、頭の中で想像しているイメージを可視化できたという論文。

「実際に見ているもの」ではなく「想像しているもの」を可視化できた点が凄い。

さらにはその結果を視覚的にフィードバックすることで、将来的にはALS患者などの意思疎通に利用したいとのこと。

nature.com/articles/s4200…

91

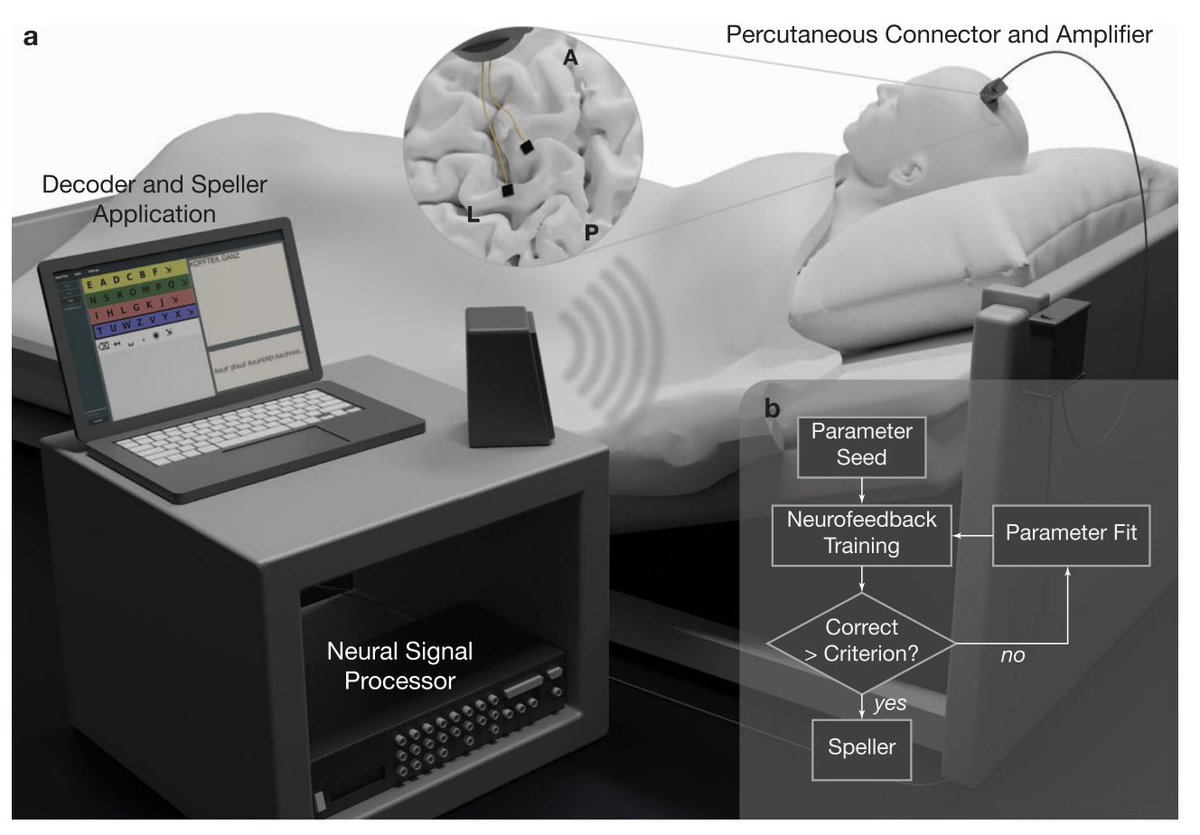

Brain Machine Interfaceを用いて、閉じ込め症候群となったALS患者との意思疎通に成功した、という論文。

閉じ込め症候群の患者にとって、他者と意思疎通できる嬉しさは言葉にできないほど大きいと思う。

改善点は多いものの、多くの患者に希望を与える研究だと思います。

nature.com/articles/s4146…

93

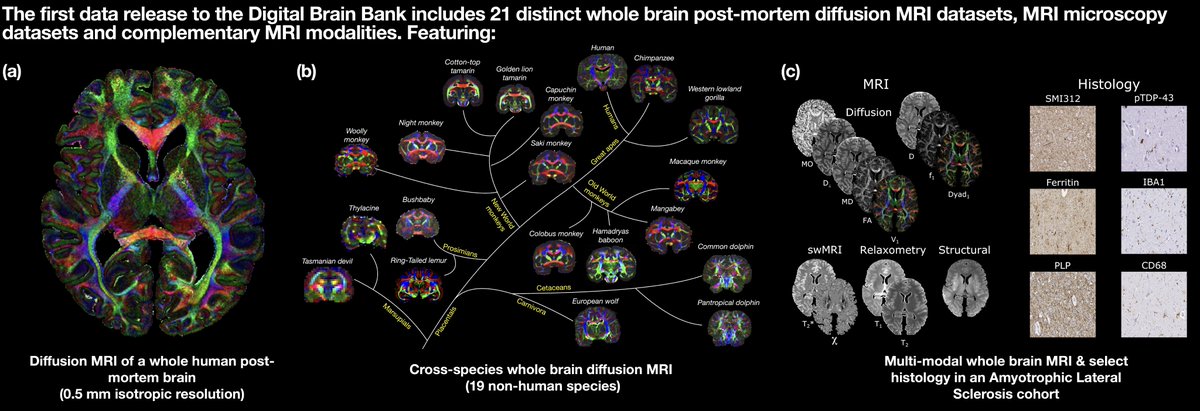

死後脳を用いて作成された"Digital Brain Bank"というMRIベースの脳画像データベースが公開されています。

健康な人だけでなく病気の人の脳や、さらには他の種族の脳も含まれており("Digital Brain Zoo")、今後の神経科学研究において重要なデータベースになりそうです。

open.win.ox.ac.uk/DigitalBrainBa…

94

「汎用AIを作るためには規模が全てだ」というDeepMind研究者の発言。

もしかしたら、人間の脳が特別である理由の大部分は、単にパラメータの多さに起因するのかもしれない。

今のペースでいけばあと数年で大規模モデルのパラメータ数が脳のシナプス数に並ぶ可能性があり、大きな関心を抱いています。 twitter.com/NandoDF/status…

95

大学院でトレーニングを受けて初めて出来るようになったのは、「論文を批判的に読む」こと。

初めは論文に書いてあることをそのまま真実として受け取っていたけれど、

輪読会で先生方や先輩の鋭い質問を聞き続けることで、少しずつ批判的に読めるようになったと感じています。

96

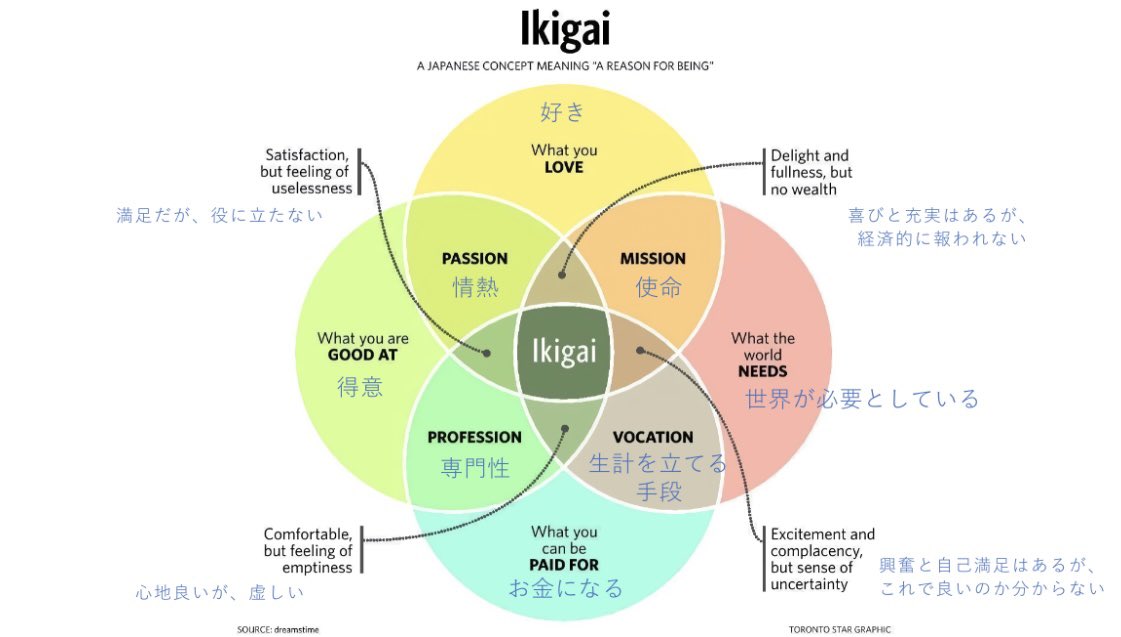

「人間は、一緒に過ごす時間の長い5人の友人の平均になる」

「人間が変わるためには、"決意"などより"環境"の方がずっと効果的である」

という言葉はかなり的を射ていて、

「この人のようになりたい」と思ったら、色々考える前にひとまず同じ環境に身を置くことが一番確実な方法だと思っています。

97

98

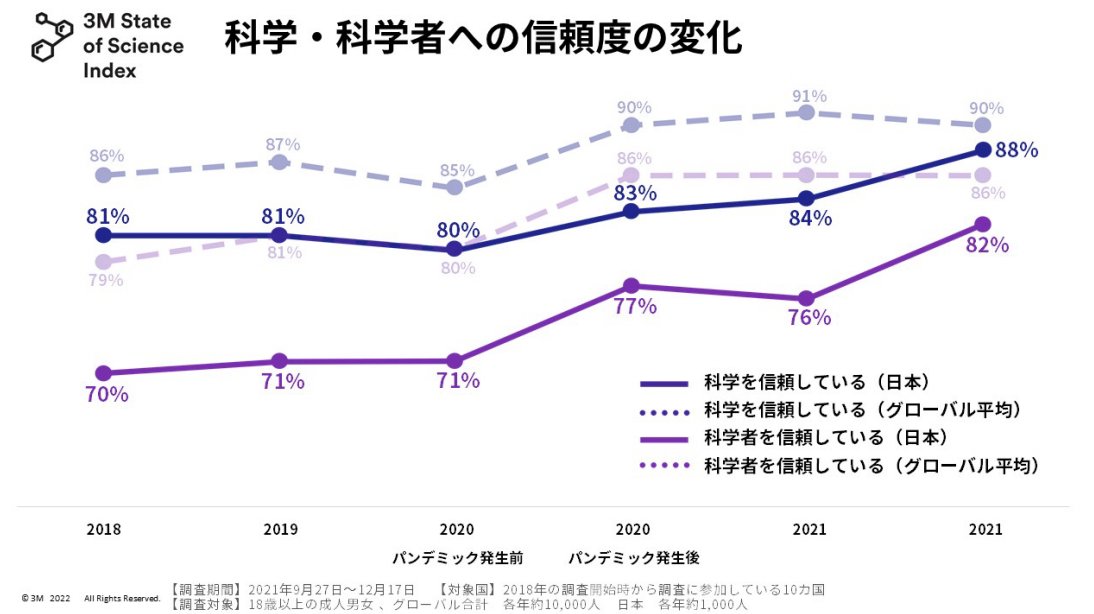

科学に対する意識調査で、「日本における科学・科学者への信頼度」が過去最高になったとのこと。

理由には、「パンデミックへの対抗手段として科学が存在感を発揮したこと」などが挙げられています。

国として科学への信頼が増しているのは、とても嬉しいことだと感じます。

multimedia.3m.com/mws/media/2204…

99

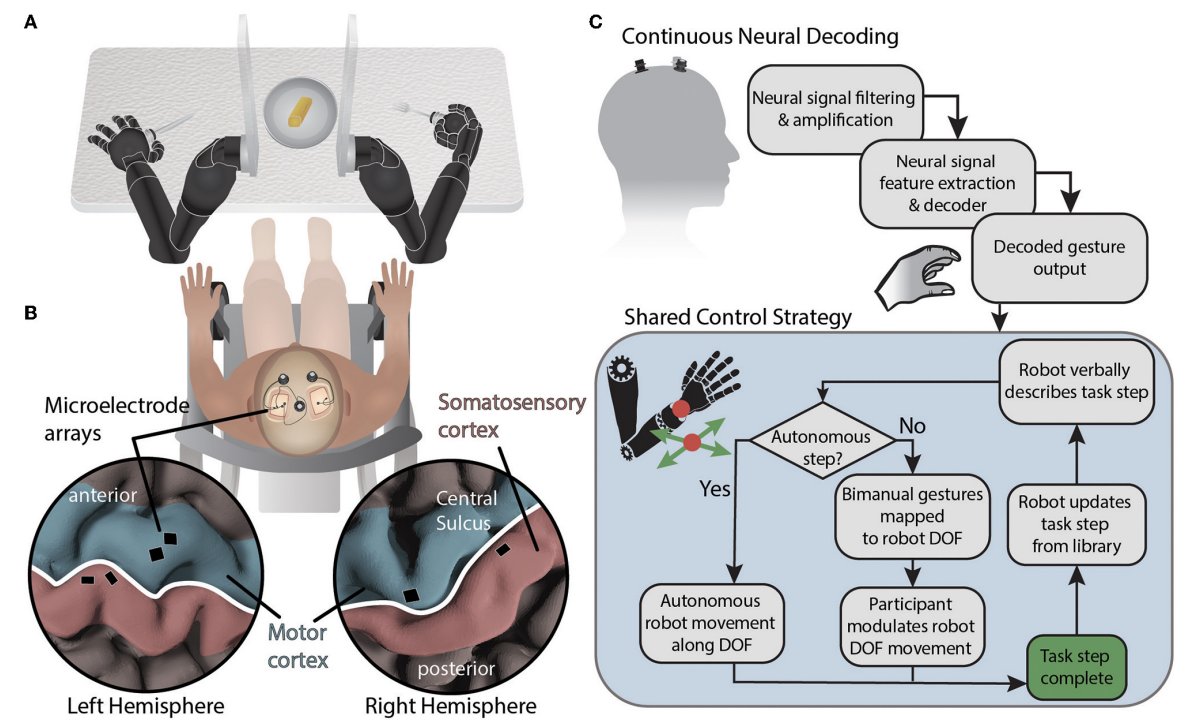

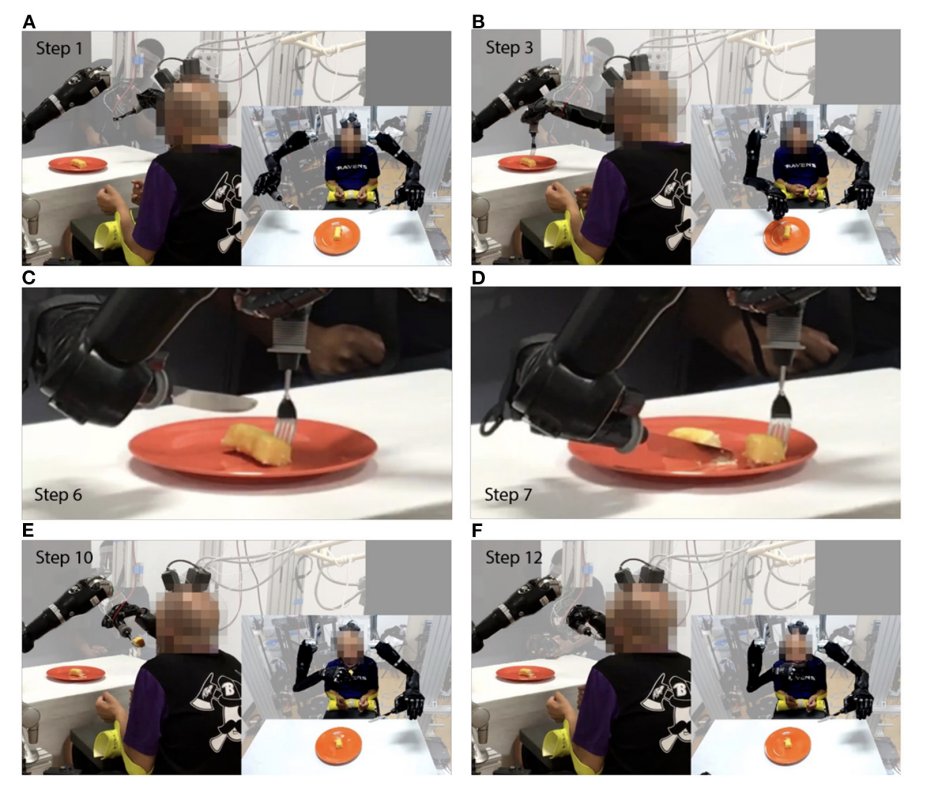

BMIで「人間とAIが協調して学習する手法 (shared control strategy)」を用いることにより、これまで困難だった複数ロボットアームの同時操作に成功した、という論文。

将来的に、1人の人間による複数ロボットや複数アバターの操作に繋がりうる汎用性の高い研究だと思います。

frontiersin.org/articles/10.33…

100

生きている人の脳に初めて触れた時は衝撃だった。

豆腐よりもさらに柔らかくて簡単に潰れてしまいそうな物質が、

私たちが感じる世界の全てを生み出しているという事実に、大きな衝撃を受けたことを鮮明に覚えています。