51

52

"「海外の本が翻訳されるのを待てない!」という読書中毒のあなたへ"

というタイトルでnoteを更新しました。

"DeepLを用いて英語の本を全訳して読む方法"をまとめてあります。

コロナの影響でせっかくのGWなのに外出できないあなた、読書で世界を広げるのはいかがですか?😊

note.com/daichi_konno/n…

53

54

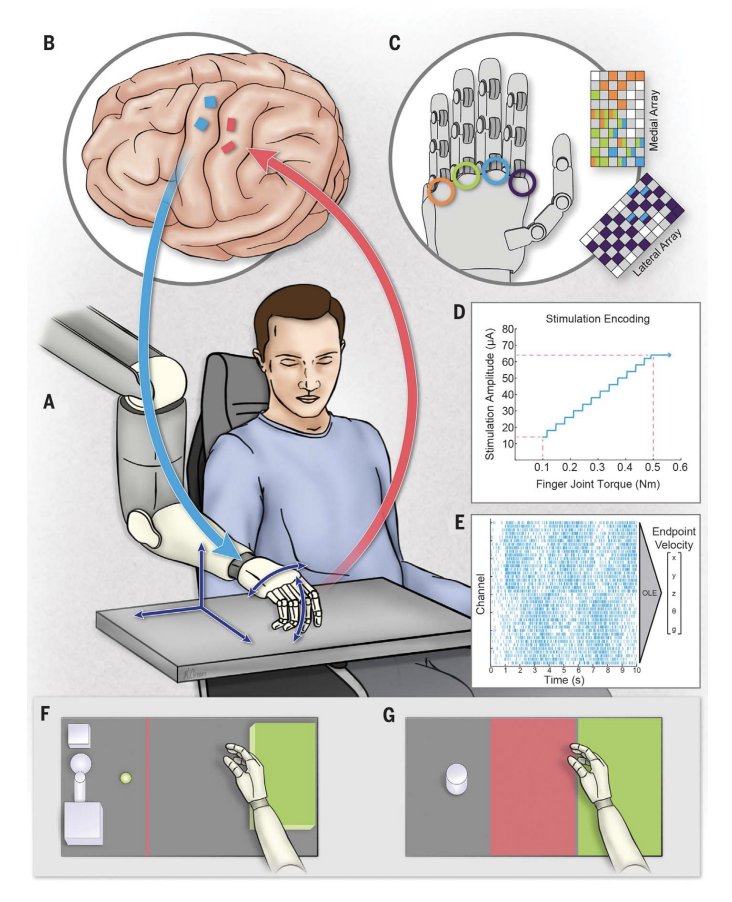

"双方向性のBrain Machine Interface (BMI)を作り上げた"という論文。

従来のBMIは「脳→機械」という方向がほとんどだったが、本論文では「ロボットアームの出力を脳にフィードバックする」ことで性能が格段に上昇した。

BMIの可能性を拡げる素晴らしい研究だと思います。

science.sciencemag.org/content/372/65…

55

"脳活動だけで卓球ゲームをプレイするNeuralinkのサル"に勝負を申し込んだ挑戦者(四肢麻痺で200本強の電極が埋め込まれている患者)が現れたそうです笑

実現するかどうかは未定ですが、

「200電極の人間」vs「2,000電極のサル」という、色々考えさせられるニュースですね...

technologyreview.jp/s/244315/a-par…

56

光遺伝学を初めて人間に医学応用した、という驚きの論文。

40年来の網膜色素変性症でほぼ視力が失われた患者の網膜にチャネルロドプシンを導入することで、部分的ながら視力が回復したという。

光遺伝学がこんなに早く人間に応用されるとは思っておらず、衝撃を受けました。

nature.com/articles/s4159…

57

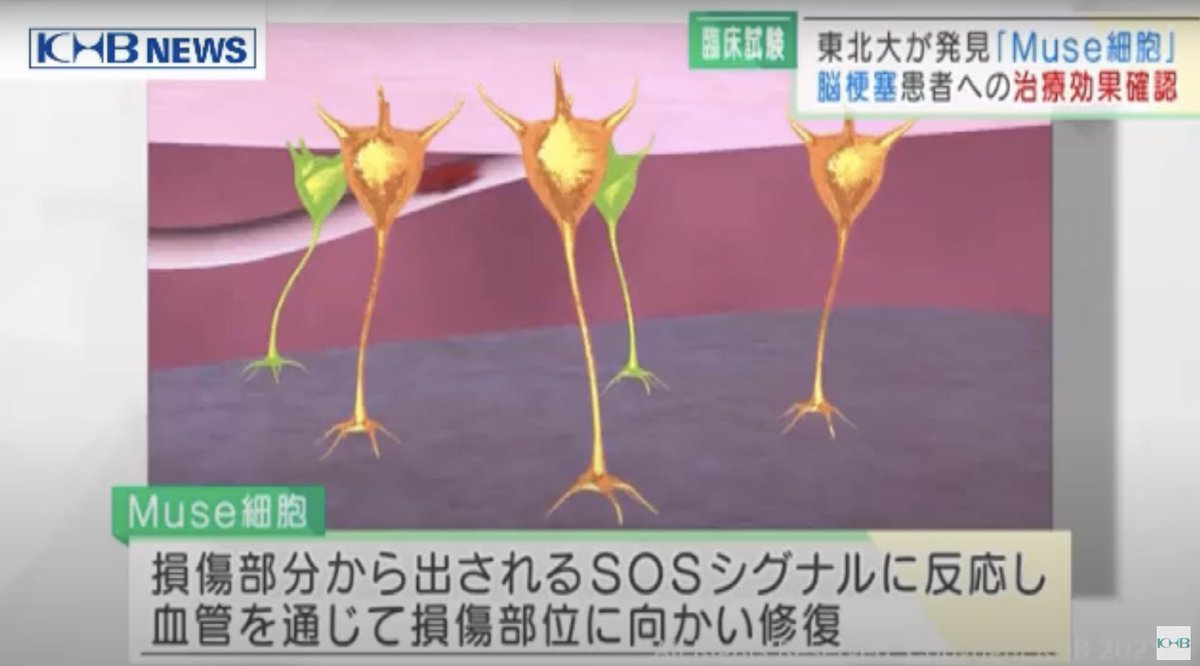

今さらですが、多能性幹細胞Muse細胞がものすごいですね。

"脳梗塞患者への1回の点滴投与で、約7割の患者が日常生活レベルまで回復した"という驚きの治験結果が先日発表されました。

東北大学病院長の冨永先生の「驚きと喜びを隠せない」という発言が全てを物語っています。youtube.com/watch?v=OBuhmy…

58

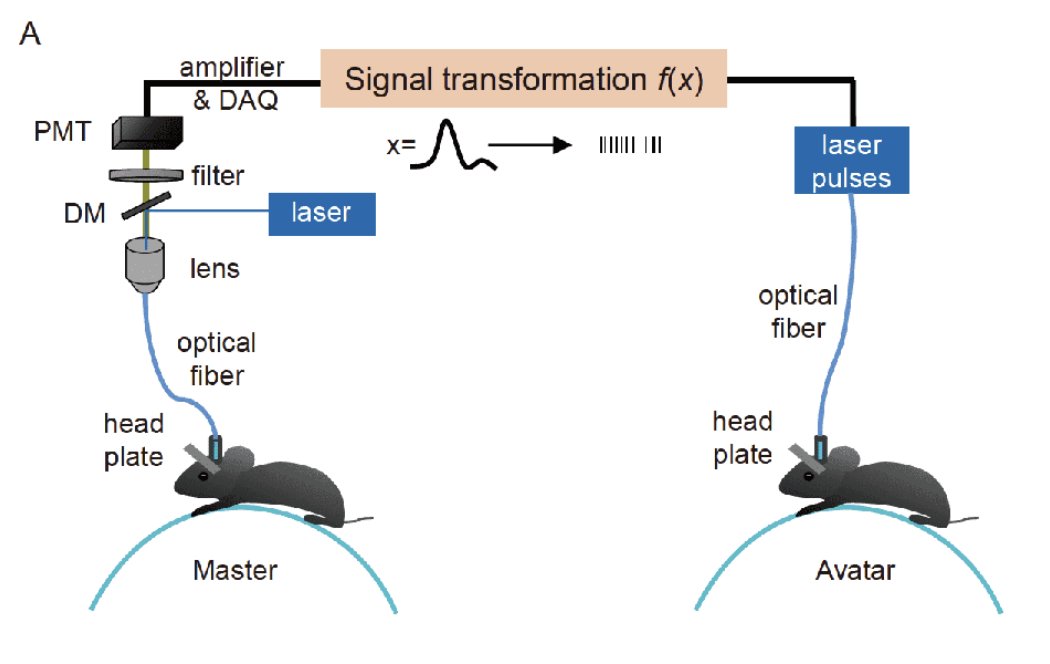

モルモットの脳活動を人間に"送信"し、人間がその意味を理解することができた、という論文。

Brain Machine Interfaceならぬ、

Brain "Brain" Interfaceという、なかなかにクレイジーな研究です。

個人的には、こういうぶっ飛んだ研究は結構好きです笑

nature.com/articles/s4159…

59

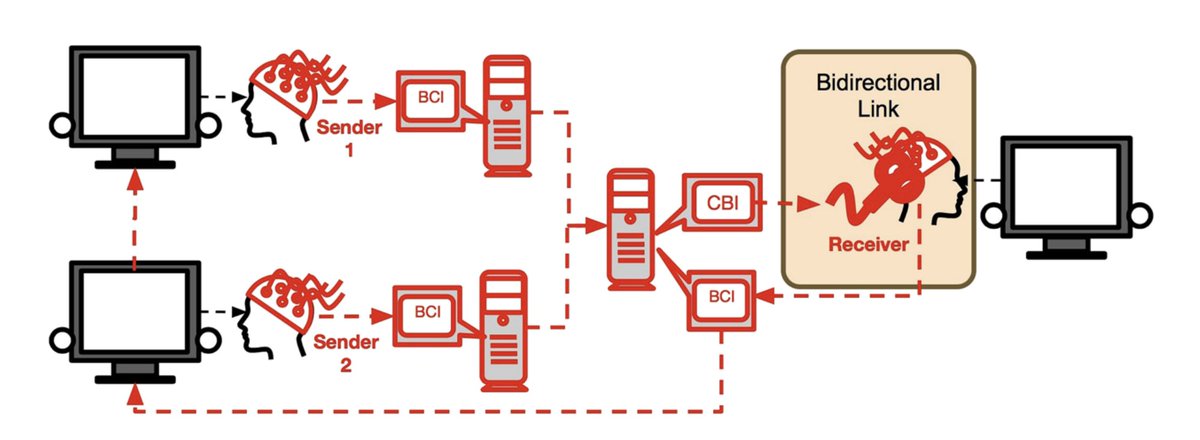

ちなみに、Brain Brain Interfaceの研究は過去に人間で行なったものもいくつかあります。

2人バージョン

journals.plos.org/plosone/articl…

3人バージョン(BrainNet)

nature.com/articles/s4159…

60

今回の研究の面白いところは、

「モルモットの脳を通じて音を"聞く"」ことを実現した点だと思います。

概念としては、

「イヌの鼻を通じて世界を"嗅ぐ"」、

「イルカの眼を通じて世界を"視る"」

ことも可能なので、夢が広がります。

(もちろん、一般的な"嗅ぐ"、"視る"とは意味が異なりますが。)

61

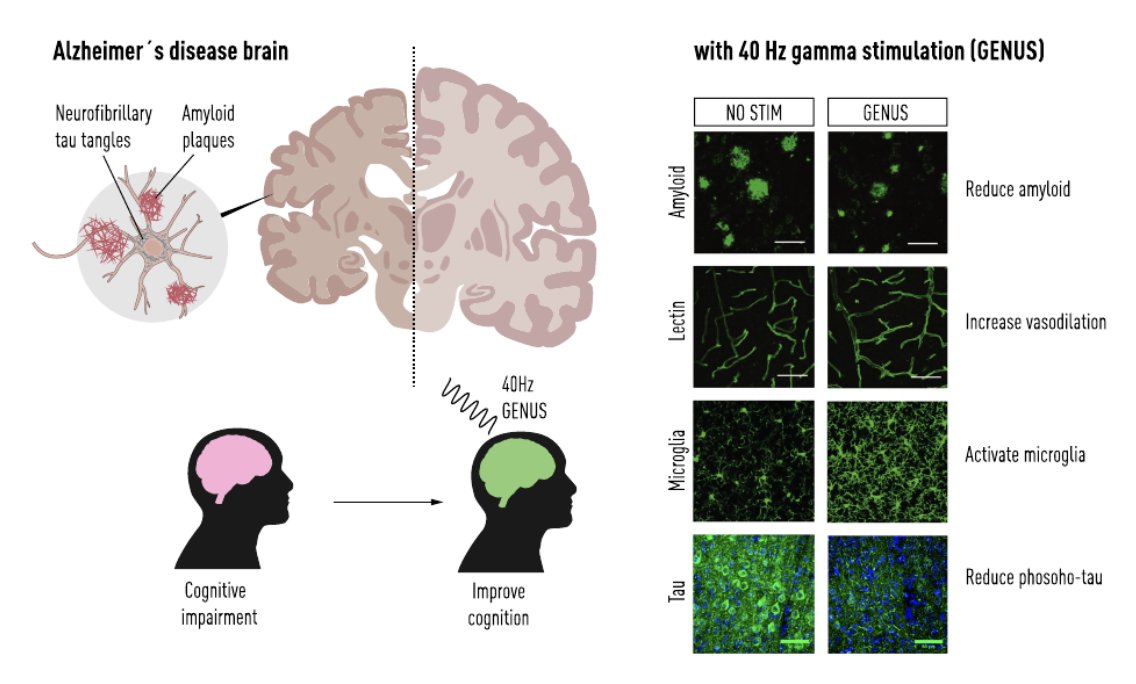

アルツハイマー病に対する新たな治療法(周波数刺激治療)についてのレビュー論文。

40Hzのガンマ波で脳を刺激することでアミロイドβが減り、認知機能が回復するという。

最初はトンデモかと思いましたが、多くのエビデンスが集まりつつあり、個人的にかなり期待しています。

onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jo…

62

脳と脳とをつなぐBrain Brain Interface (BBI)を光遺伝学を用いて行った、という世界初の論文。

光遺伝学を応用することで、刺激できるニューロンを時間的にも空間的にも極めて精密にコントロールできるので、BBIの可能性は大きく広がると思います。

link.springer.com/article/10.100…

63

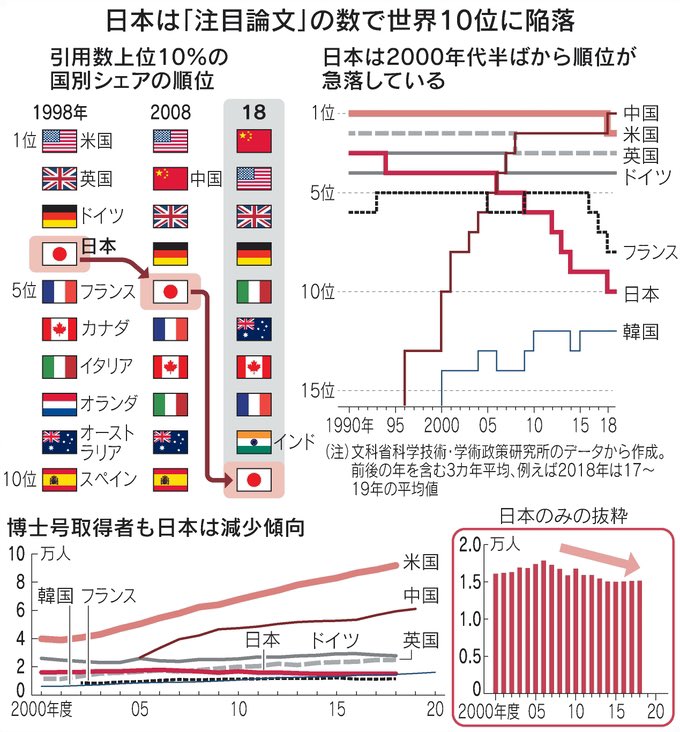

「日本の研究力低下」を考えるうえで、ドイツやイタリアが気になる。

両国とも英語が公用語ではなく、ましてGDPは日本より小さいにもかかわらず、この20年間順位があまり下がっていない(むしろイタリアは順位を上げている)。

この2ヵ国は日本と何が違うのだろうか?

nikkei.com/article/DGXZQO…

64

博士号取得に際して最大の問題は、

「アカデミア以外の選択肢が少ないこと」というのが個人的考えです。

「博士課程が無給であること」もよく言及されますが、アカデミア以外の就職先が豊富で、かつ博士号取得後に金銭的にきちんと報われるのなら、喜んで博士課程に進む人は確実に増えると思います。

65

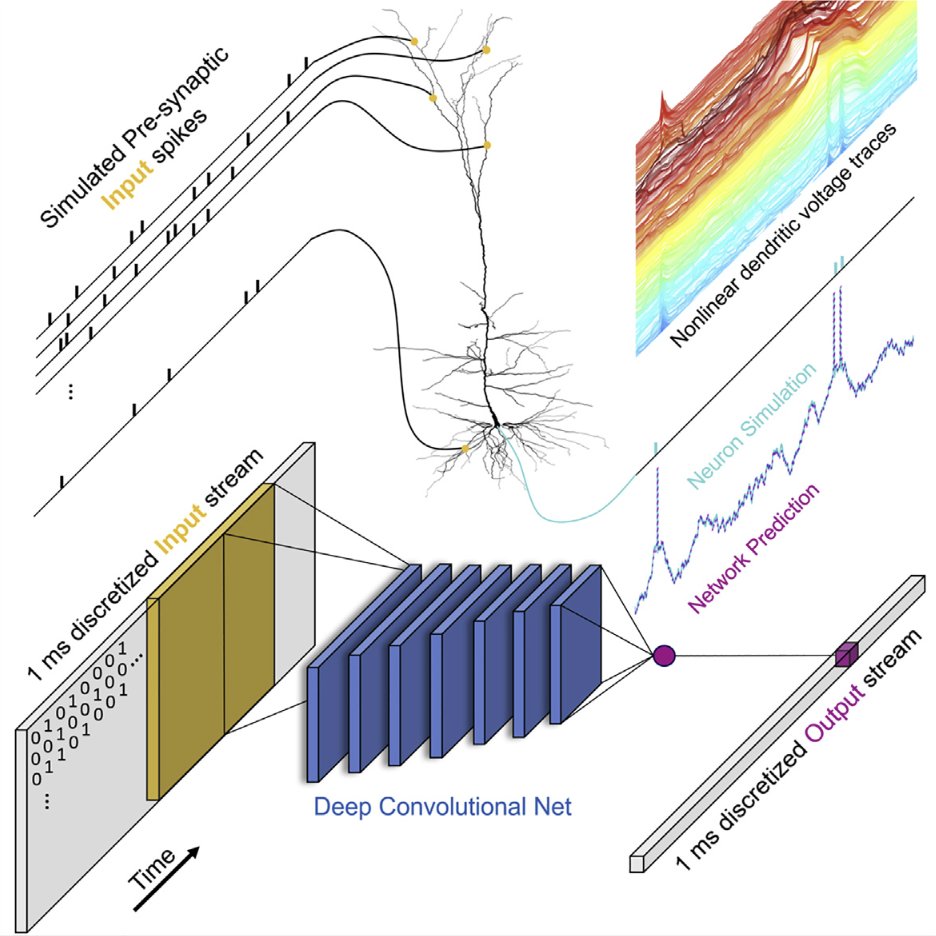

1つの神経細胞はDeep Neural Network(DNN)5-8層分の計算能力を有する、という論文。

この論文でモデル化されたニューロンを用いて"より脳らしい人工知能"を作った場合、どんなタスクが得意になるだろうか。

そこから逆説的に、「人間が得意なこと」が分かるかもしれません。

cell.com/neuron/fulltex…

66

アメリカでは高校1年生にゲノム編集のキットを配り、クリスパーを使った授業(実験)を行っていると聞いて驚きました。

将来的に子どもが産まれたらプログラミングとゲノム編集を教えて、機械と生物の両方をエンジニアリングできるようにしてあげたいな、などと妄想しています。

67

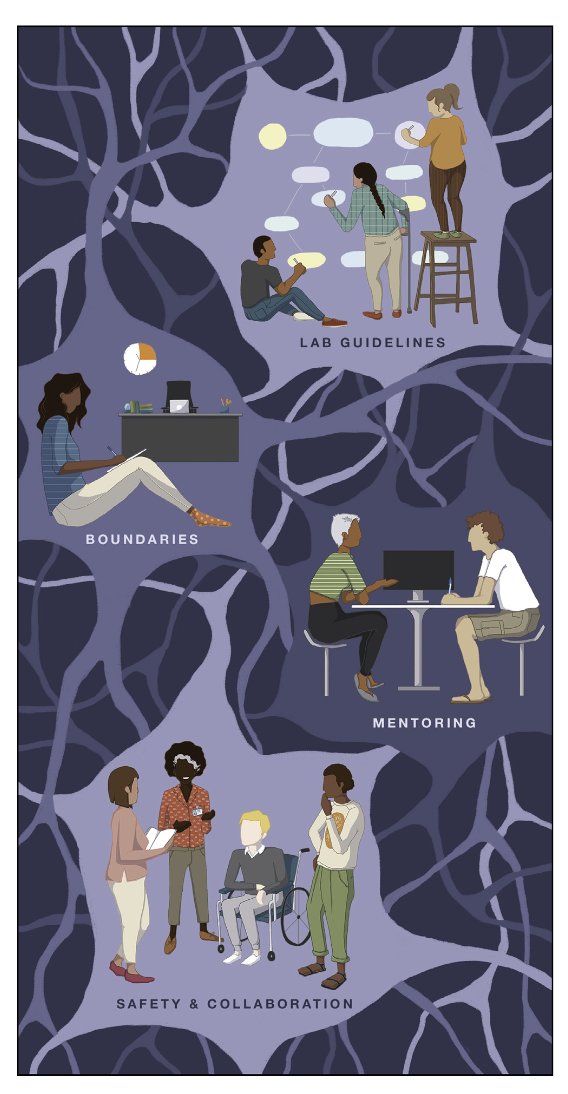

研究上のメンタルヘルスについてのオピニオン論文。

研究室ガイドライン(テレワーク,休暇,..)作成の有効性や、研究室外にコミュニティを持つ重要性が強調されている。

自分自身、正直なところ精神的に辛い時期もあった(し、今後も当然ありうる)ので、とても参考になります。

cell.com/neuron/fulltex…

68

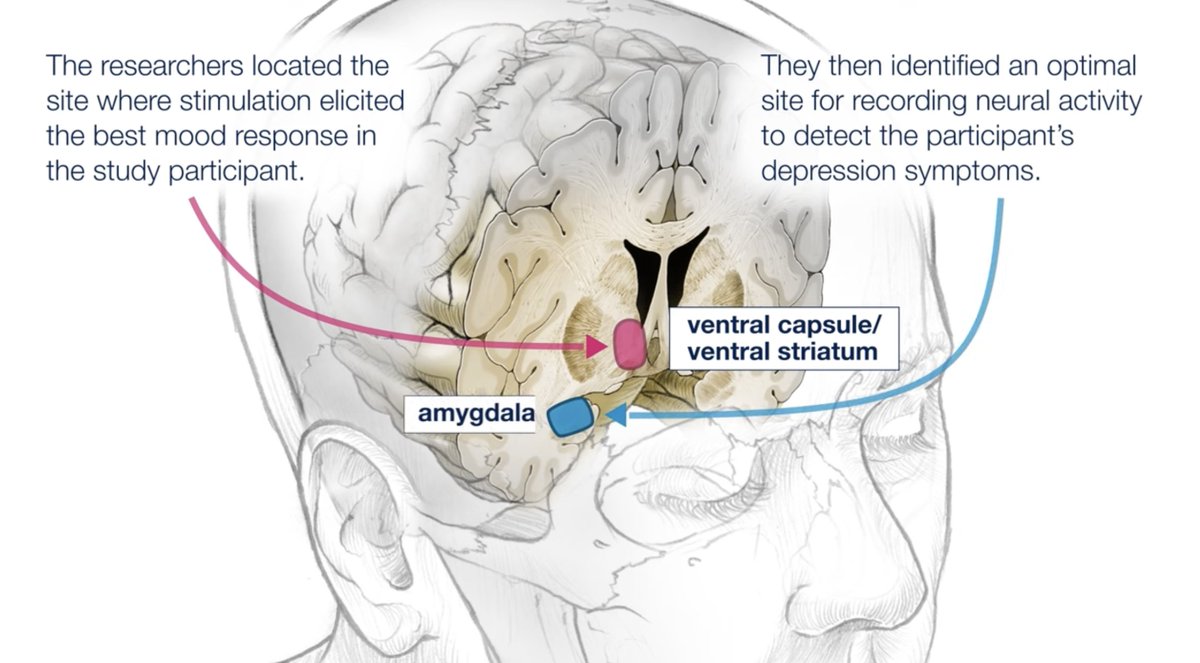

うつ病患者の脳活動を常時モニターし、「落ち込んでいるパターン」が検出されたら電気刺激することで気分を急速かつ持続的に改善できた、という驚きの論文。

従来の深部脳刺激療法に比べ、患者ごとに異なる脳の領域をカスタムメイドで刺激できる点が素晴らしいと思います。

nature.com/articles/s4159…

69

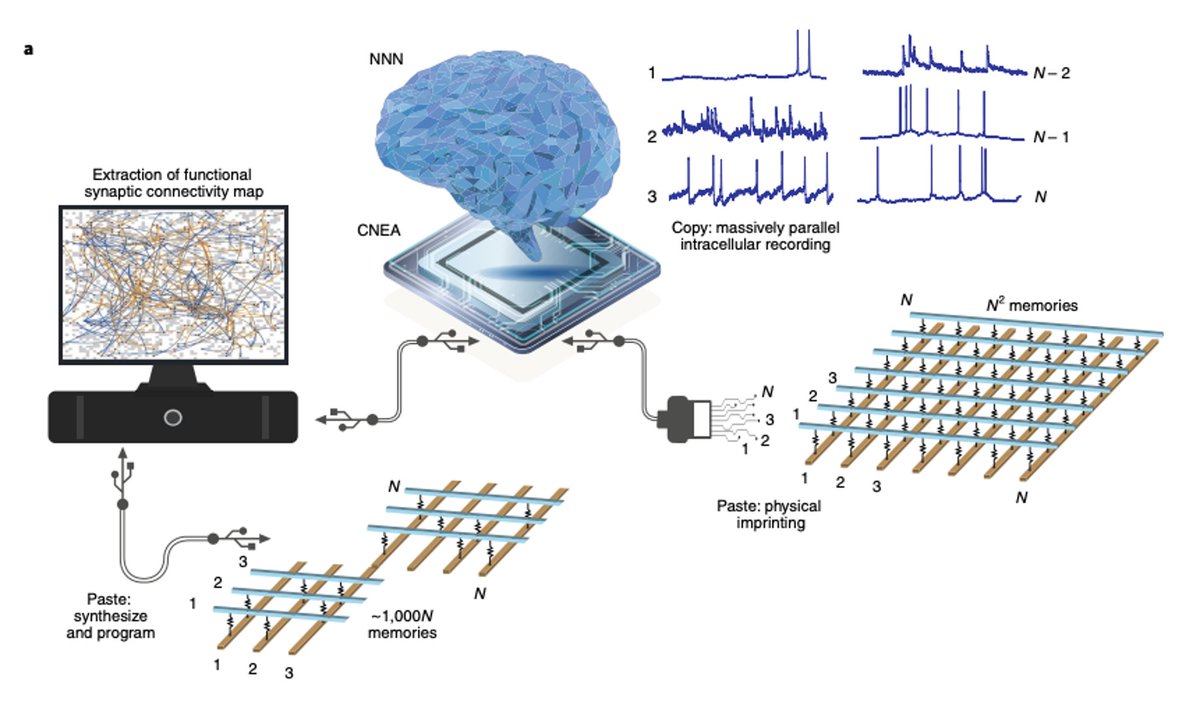

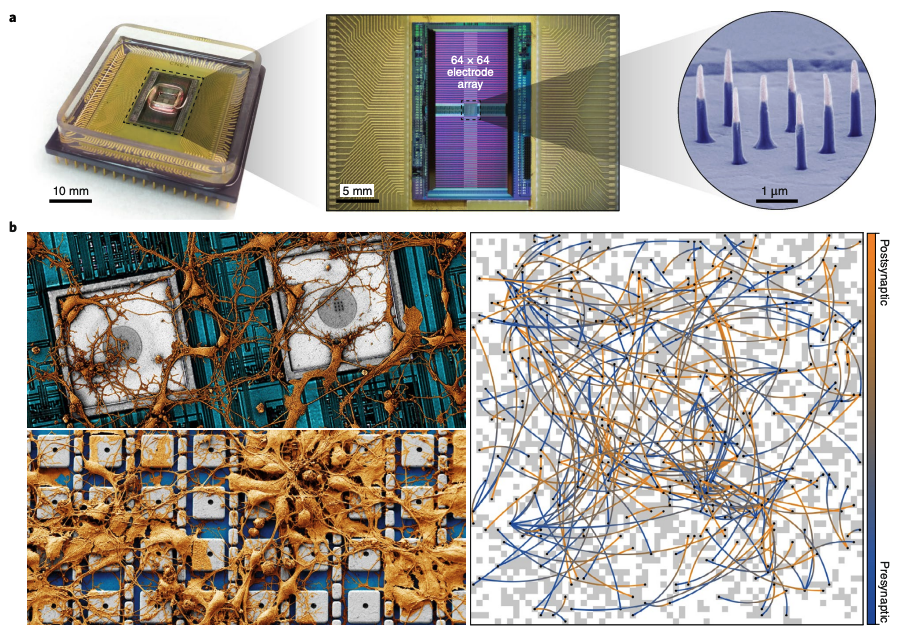

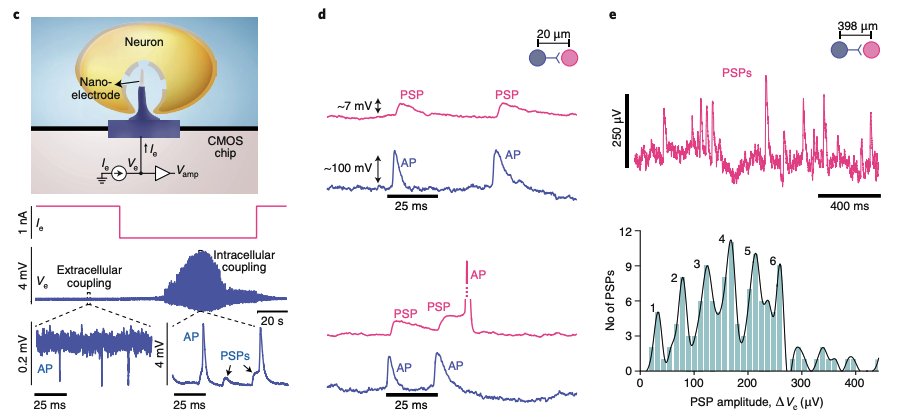

ニューロン間の結合を"コピー&ペースト"することで、脳のネットワークを半導体上に再現できるのではないか、というパースペクティブ論文。

根拠となる2019年の論文では、in vitroではあるものの1,728ニューロンから同時に細胞内記録(!)を達成しており、もの凄いです。(続く)

nature.com/articles/s4192…

70

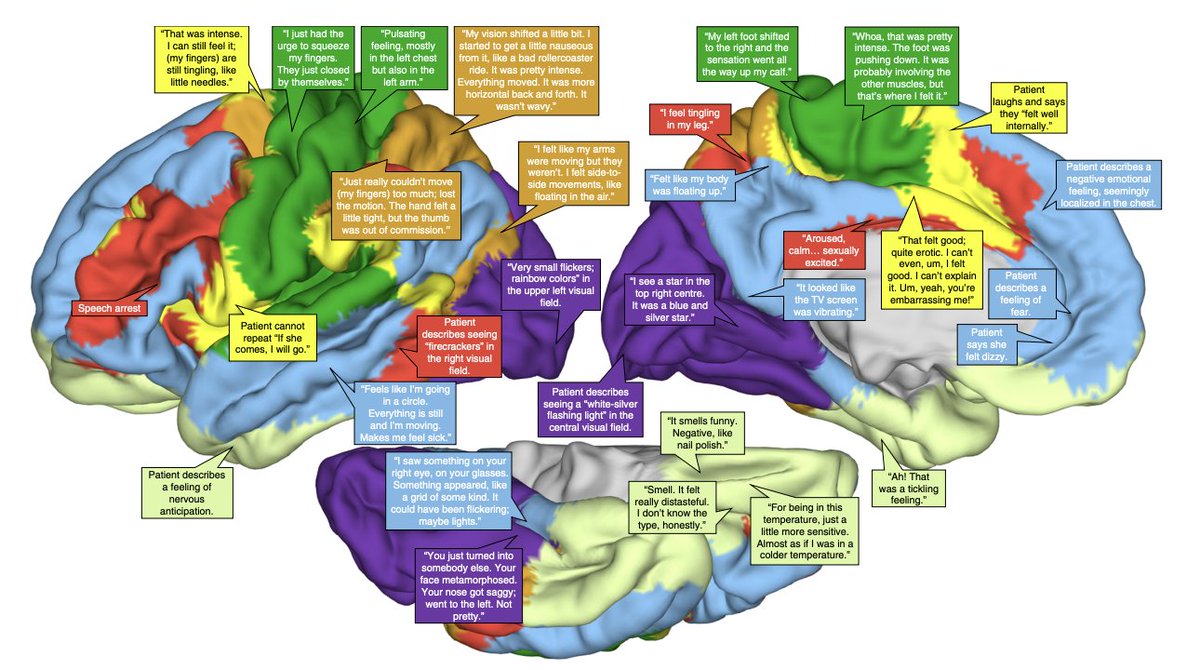

脳への電気刺激がどのような効果を引き起こすのかを全脳でマッピングした、という論文(2020年7月)。

特にfigure6では、

「各脳領域を刺激された場合に生じた主観的な感覚」(性的興奮、不安、離人感、視覚体験、...)を詳細にレポートしており、非常に興味深いです。

nature.com/articles/s4156…

71

「なぜ生物は眠るのか?」という問いに対し、近年の睡眠研究の進歩を挙げながら、

・むしろ睡眠の方が生命体にとってのデフォルト状態である

・生物は睡眠を進化させたのではなく、覚醒を進化させたのではないか

と問いかける記事。

すごく興味深い着眼点だと感じました。

science.org/content/articl…

72

記事中でも取り上げられている伊藤先生、金谷さん@simpletocomplex達の研究は、改めてめちゃくちゃ面白いです!

twitter.com/_daichikonno/s…

73

なお、はじめのツイートの記事は金谷さんの先日のツイートで知りました🙇

twitter.com/simpletocomple…

74

この問いかけは、

「なぜ眠るのか?」から、「なぜ起きるのか?」へのパラダイムシフトになりえます。

個人的には、

「起きて行動し、自ら世界にはたらきかけることによって、世界への予測誤差を主体的に減らすため」

という、自由エネルギー原理で言うところのactive inferenceがしっくりきます。

75