126

127

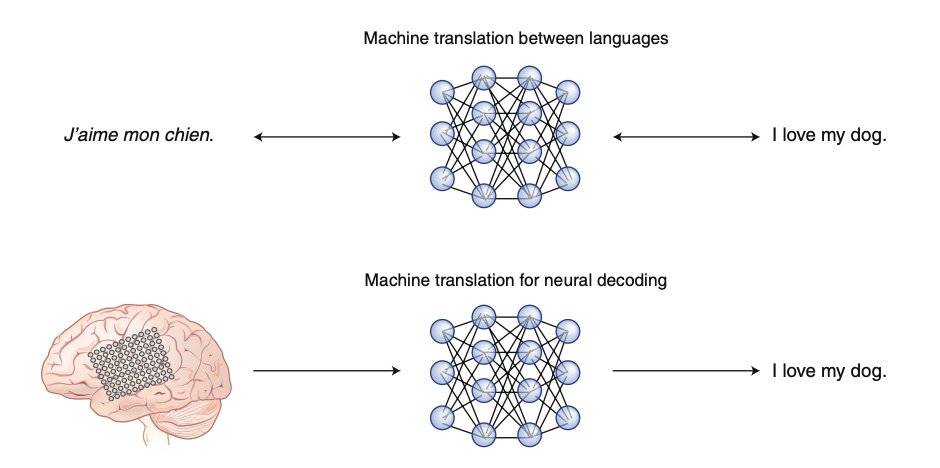

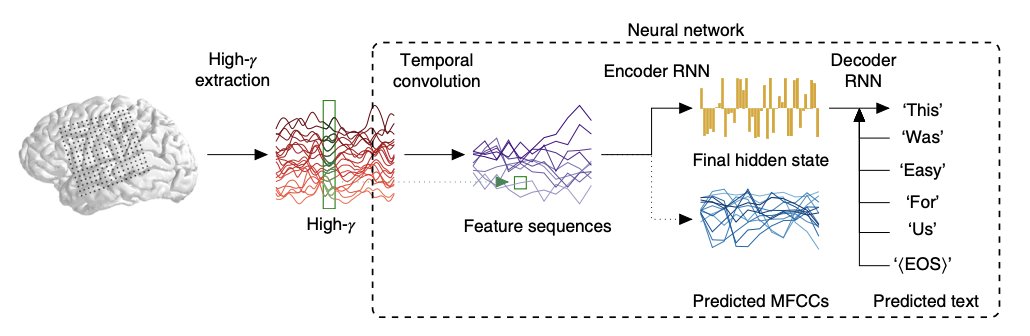

機械翻訳技術を用いて人間の皮質脳波から文章を解読できた、という論文。

先行研究で40-60%程度あったエラー率が3%まで低下した点は驚愕。

画像認識で始まり機械翻訳へと進展した人工知能業界のブレークスルーが、確実に神経科学にも訪れつつある。

nature.com/articles/s4159…

128

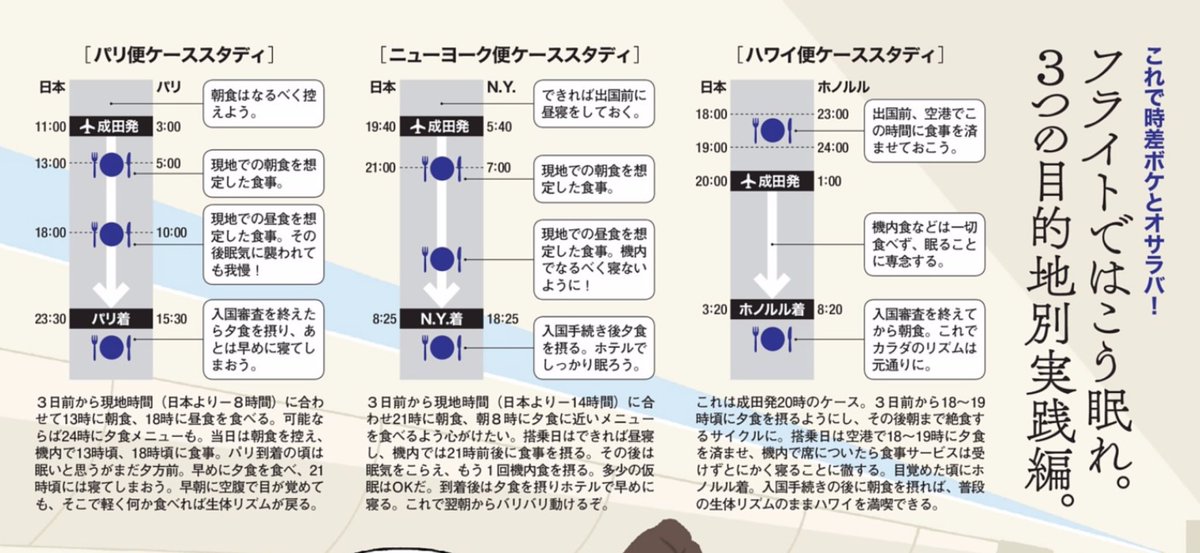

Googleがリアルタイム翻訳可能なイヤホン「Pixel buds」を来春発売予定とのこと。

ここ1,2年の機械翻訳のブレークスルーを考えると、2017年とは次元の違う製品になっていることを期待したい。

「国際学会ではみんながこれを使うのが当たり前」という時代を期待しています。 japan.cnet.com/article/351440…

130

「大学院でしてはいけないこと」がNatureで特集されている。

当たり前のことばかりだが、Natureと言われると読んでしまう不思議。

1.他人と比較する

2.データを盲目的に信じる

3.一人で苦しむ

4.ハードワークが良いと思い込む

5.自己流に記録をつける

6.一度の失敗を引きずる

go.nature.com/33UOPi8

131

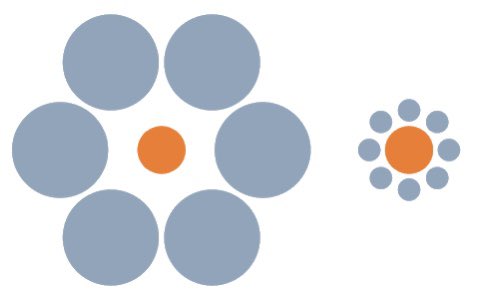

視覚野は1,000以上の次元で情報をコードしている、という論文。

これまで脳はもっと少ない次元で情報を表現しているという説もあった。

脳は「似ているものは似たように、異なるものは異なるように」情報をコードすることで、厳密さと効率性のバランスをとっているのだろう。

go.nature.com/2ysd4Wr

132

このツイートに関連して、

「イーロン・マスクとNeuralinkは脳科学をどう変えるのか」

というタイトルで詳細や思うところをnoteに書きました。

(丸山さん@rmaruyに多大な協力をいただきました。)

かなり長いですが、興味のある方はご覧いただければ嬉しいです!

note.mu/daichi_konno/n… twitter.com/_daichikonno/s…

133

神経科学の分野において、動物 (ヒト含む)に電極などを刺すことに対する寛容度は、

中国>>>日本>アメリカ>ヨーロッパ

の順に緩いと言われているので、今回の発表がアメリカ (や全世界)でどのような反応を引き起こすのか注視したい。

134

電極埋め込みは熟練した脳外科医が行うので、スケールは難しそう。

数年では収益化できなさそうなプロダクトに取り組むあたり、イーロンマスクらしさを感じます。

感染や長期使用による電極劣化のリスクを考えると、初期のユーザーにはなりたくない (ある程度洗練されてから)と個人的に強く思います。

135

予想よりもはるかにscientificな発表で、Neuroscience界隈が興奮しているのを感じます。

この発表に触発されてメガ企業の資本がどんどん投入されれば、神経科学が一気に進むのではないか、そんな期待を強く抱かせてくれます。

136

137

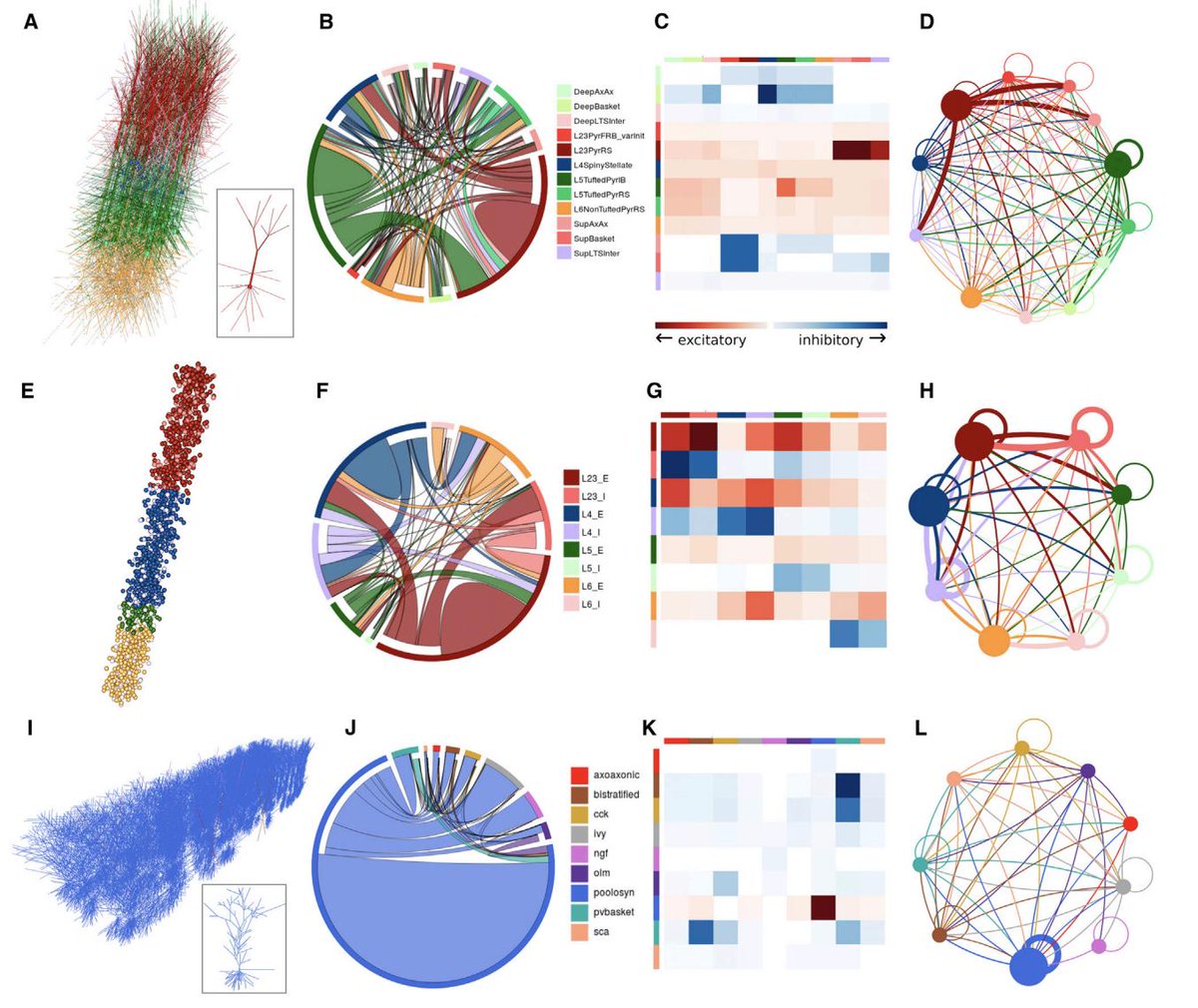

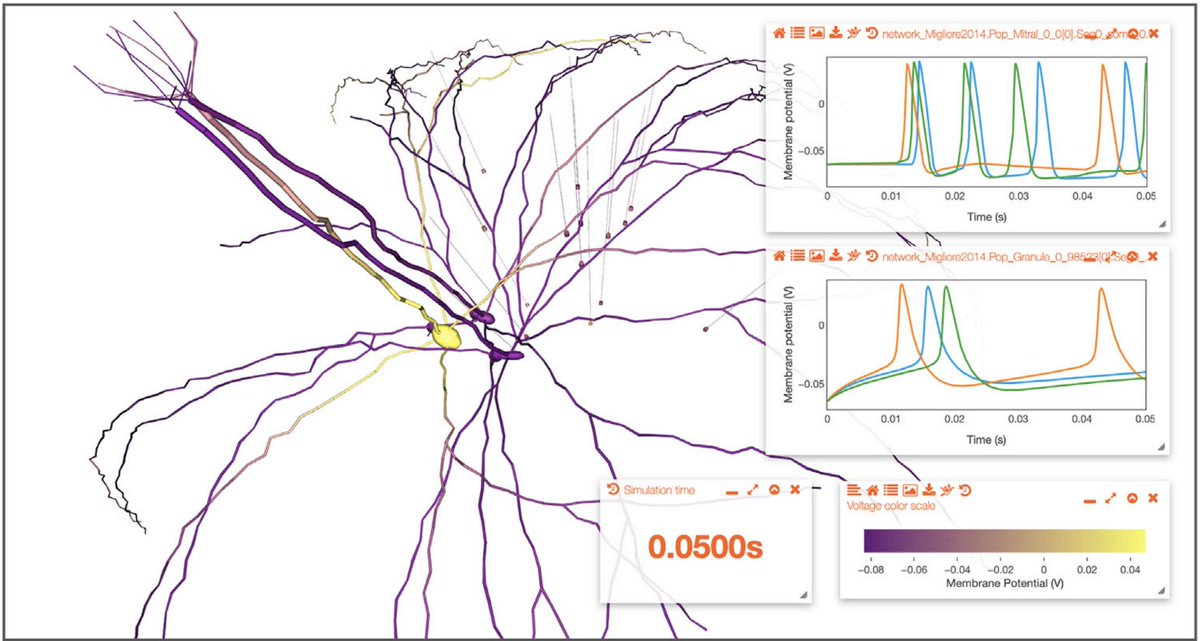

オープンソースの脳のモデルが登場。

ブラウザベースで利用可能であり、ニューロンやネットワークの可視化はもちろんだが、なんとシミュレーションまで可能だと言う。

このようなオープンソース資源はとても望ましく、これまで以上の速度で脳の研究が進む可能性がある。

sciencedirect.com/science/articl…

138

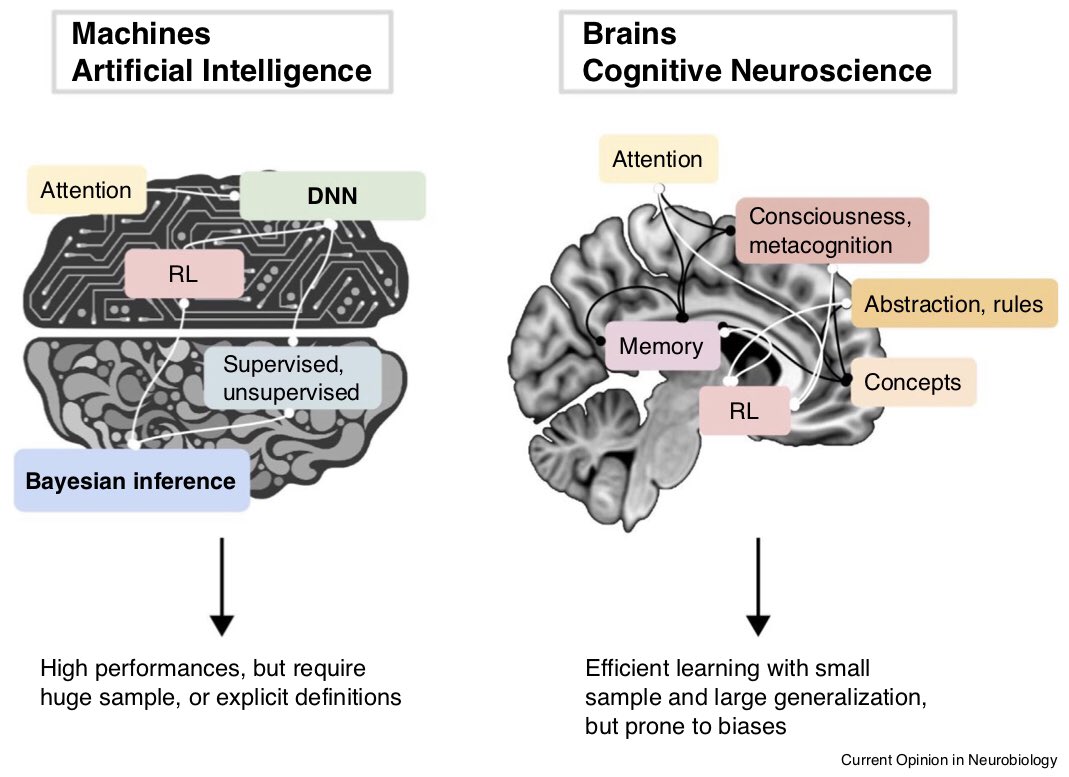

「脳における高次の認知様式」こそが脳とAIの最大の違いであると主張するレビュー。

「高次の認知様式」とは注意, 概念化, 意識などを指し、これらにより脳はタスクの最適解を見つけることができるという。

脳がone-shot learningできる理由も説明でき、とても興味深かった。

sciencedirect.com/science/articl…

139

学習が早い人と遅い人の神経活動の違いを分析した論文。

早く学ぶ人は神経活動が「低次元空間に効率良く表現される」一方、遅い人は「高次元な空間に無秩序に表現される」という。

「鍛えれば効率的な神経活動ができるようになるのかどうか」も気になるところです。

nature.com/articles/s4159…

140

「コンピュータと脳をつなげて知能拡張を目指す」

とのコンセプトでイーロン・マスクが2017年に立ち上げたNeuralinkの初プロダクトが "Coming Soon" とのこと!

これは本当に楽しみ!!!

futurism.com/elon-musk-brai…