101

"脳への情報の書き込み"についての後編noteです。

このテクノロジーが進歩すれば、

「家の中にいながら、まるでハワイのリゾートホテルでおいしいパンケーキを食べているように感じる」

ことができるようになるかもしれません。

年越しのお供にご覧いただければ幸いです!

note.com/daichi_konno/n…

102

"脳への情報の書き込み"についてnoteを書きました。

"脳情報の読み取りと書き込み"が完璧にできるようになれば、あらゆる感覚を人為的に生み出すことができるはずです。

そんな無限の可能性を秘めた"脳への情報書き込み"について、最新の研究を紹介しつつ考察しています!

note.com/daichi_konno/n…

103

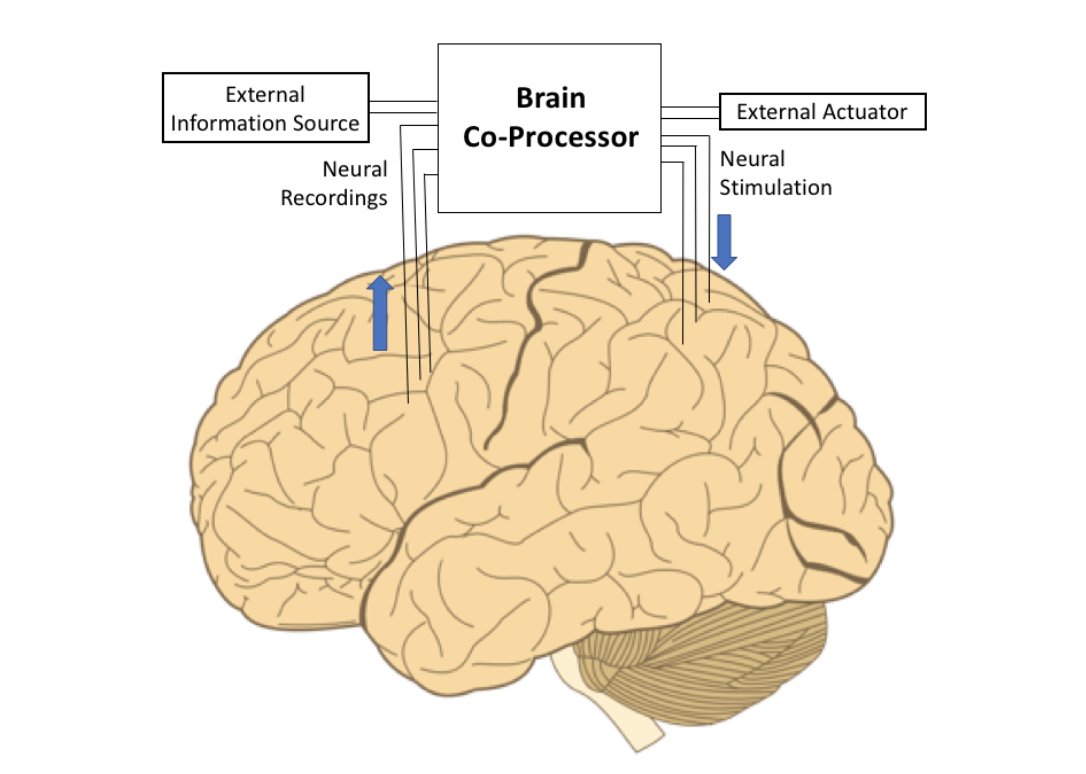

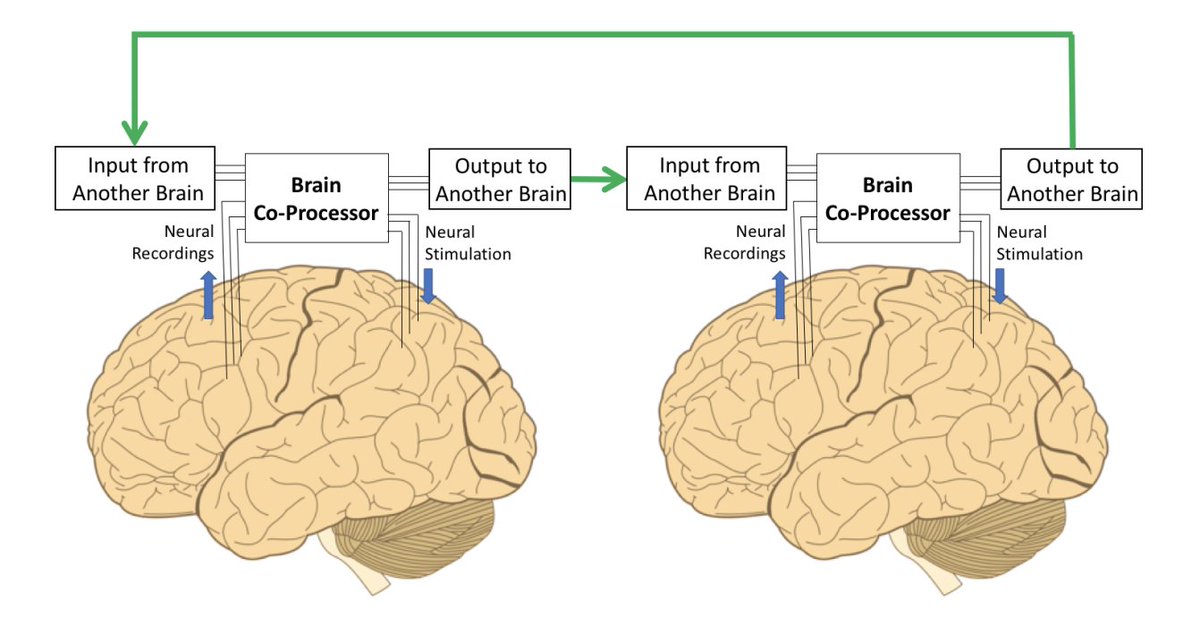

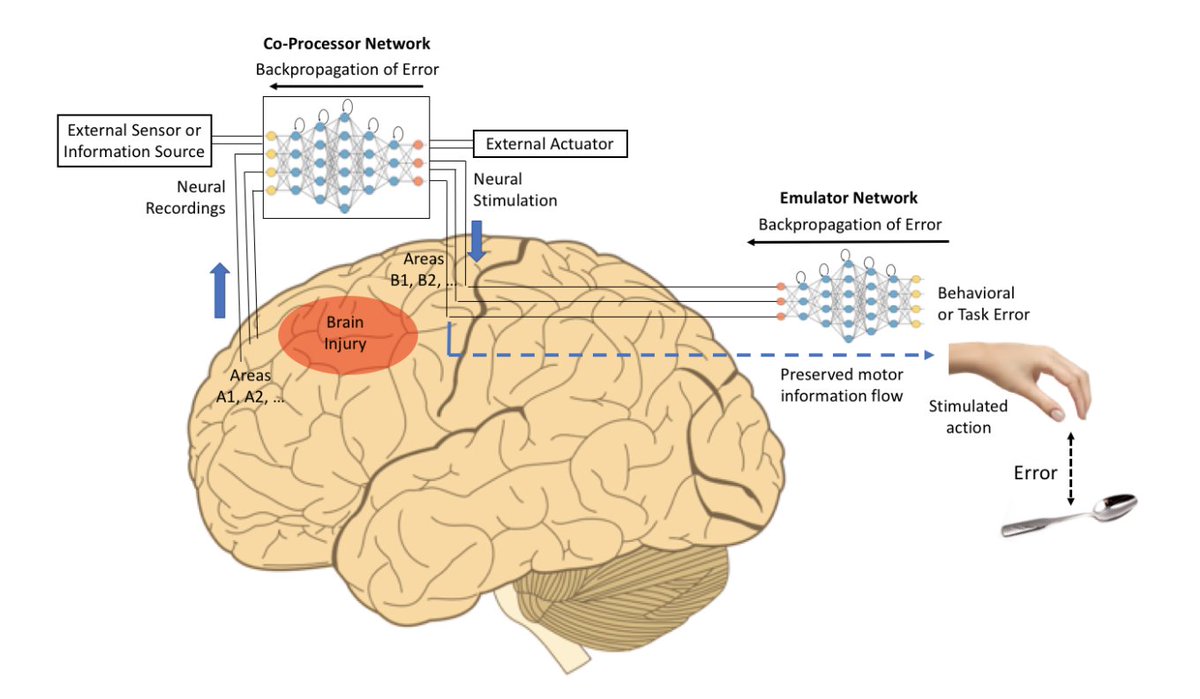

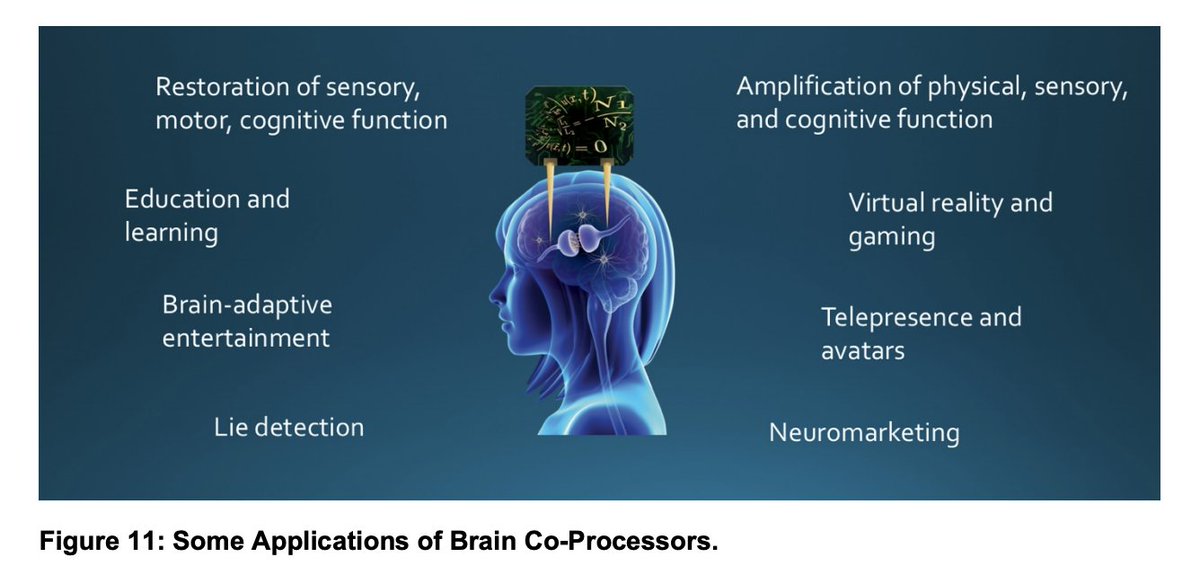

人工知能により、脳機能をどう拡張できるかを考察したレビュー論文。

脳-機械融合や脳-脳融合を紹介し、具体的な活用法を検討している。

「ポスト・ヒューマン誕生」や「ホモ・デウス」に近い読後感で、脳と人工知能が融合した未来に興味がある人は必読だと思います。

arxiv.org/abs/2012.03378

104

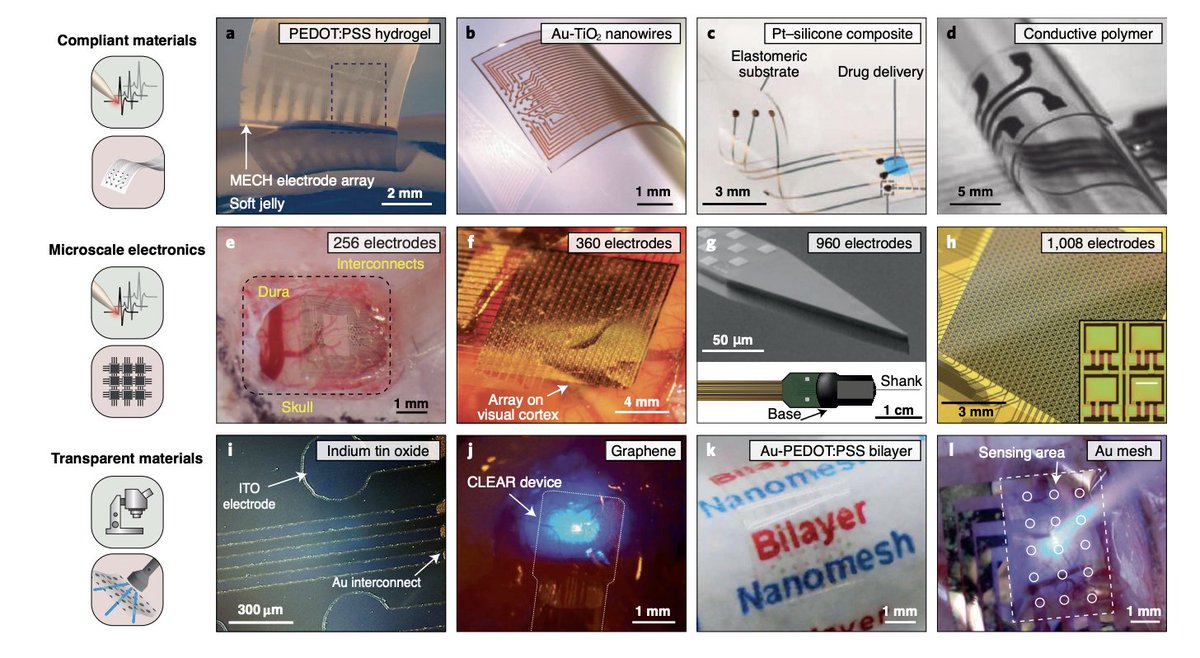

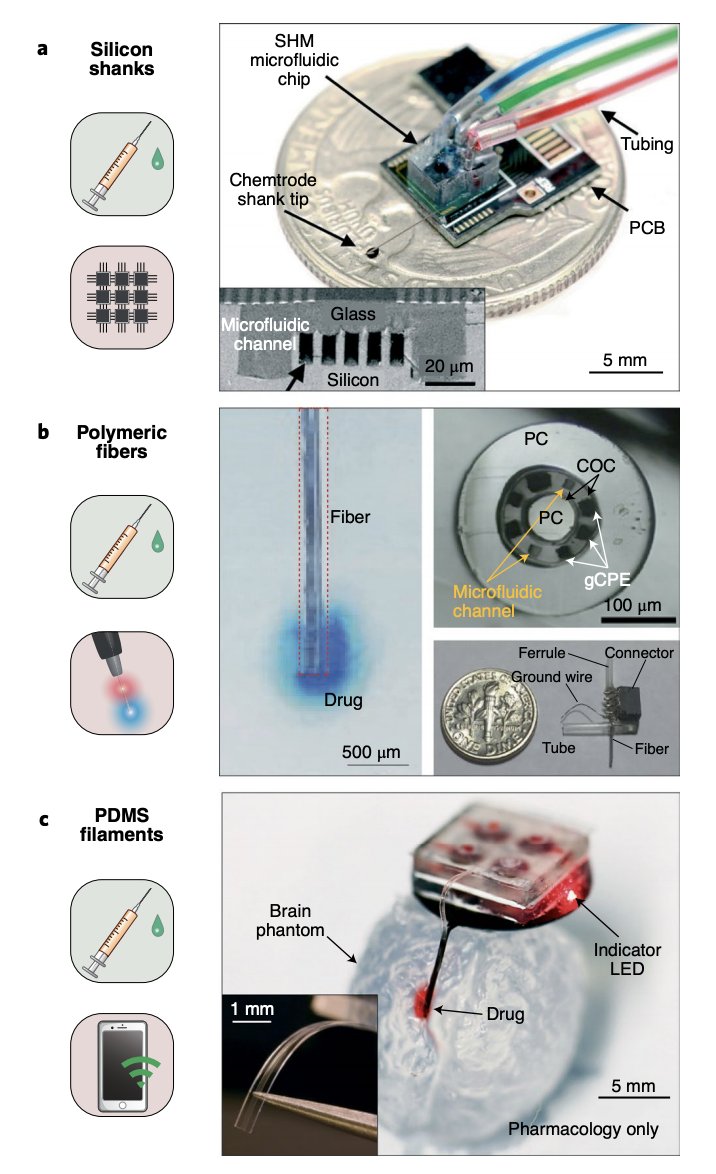

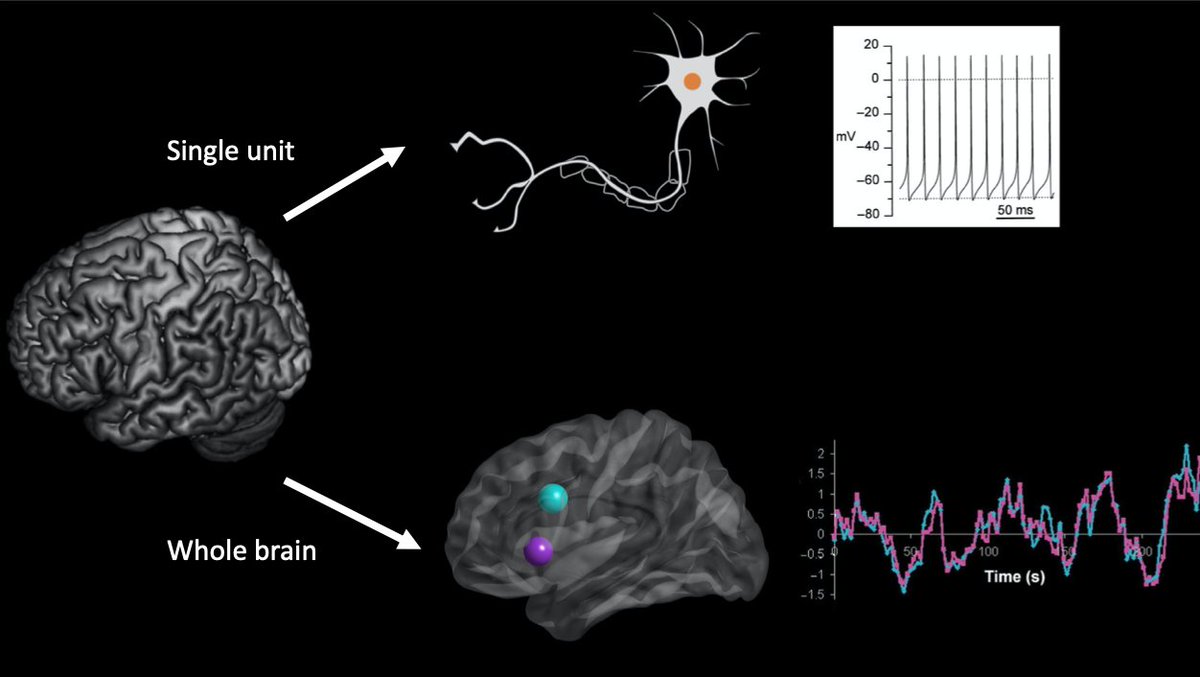

神経科学における最新&未来のテクノロジーについてのレビュー論文。

電気生理学・光遺伝学・薬理学という3つの分野において、どのようなテクノロジーが生まれつつあるのかを概観している。

写真が豊富で、眺めるだけでも楽しい論文です。(続く)

nature.com/articles/s4159…

105

やや飛躍した意見ですが、例えば将来的にベーシックインカムが普及し、生活の心配をせずにすむ世界になれば、サイエンスを志す人は今よりずっと増えるのではないでしょうか。

個人的には、望む人誰もがサイエンスを志すことのできる世界を強く願っています。3/3

106

辛いのは、サイエンスが嫌いになり去る訳ではなく、アカデミアの体制(長時間労働, 雇用の不安定さ, 大量の雑務など)を理由に挙げる人が多いことです。

サイエンスは、裕福な家庭や金銭的報酬を必要としない人たちの特権になりつつあると感じてしまいます。

(ずっと前からそうなのかもしれませんが)2/3

107

あまりネガティブなことは言いたくないのですが、大学院に入って衝撃的だったことの一つは"極めて優秀な先輩が何人もアカデミアを去ること"でした。

"この人こそ日本のアカデミアを支えるべきだ"と感じる人材がことごとく去ってしまう現状に対して、暗い未来を想像せずにはいられません。1/3

108

Synchronという会社が驚きの報告をしている。

・カテーテル経由で脳の血管内に留置する電極を開発した

・既に運動麻痺患者に電極を埋め込み、研究を行った

・"念じるだけ"でキーボードタイピングを達成した

NeuralinkやKernelとは全く異なる、新しいタイプのBMI技術です。

jnis.bmj.com/content/early/…

109

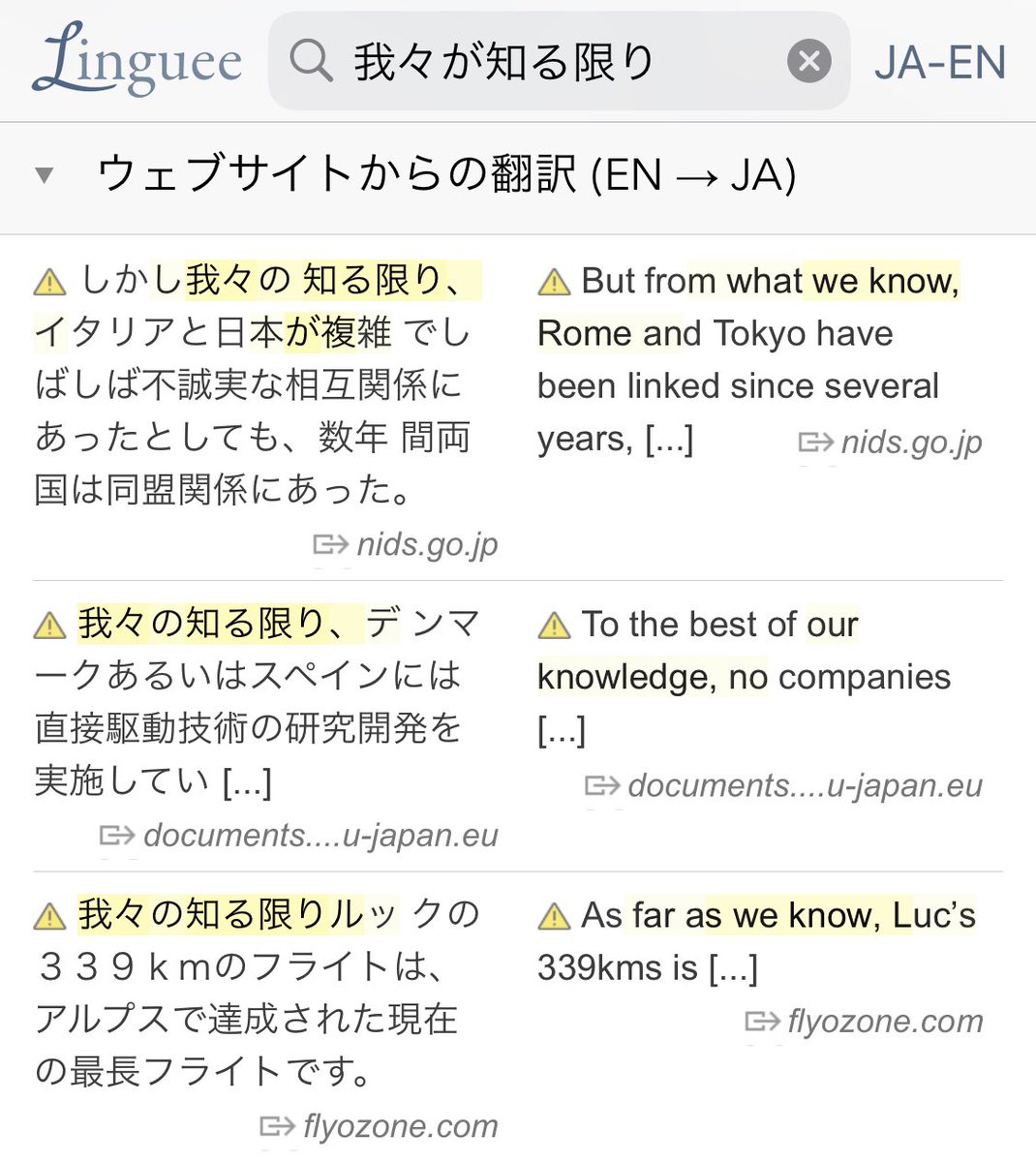

Lingueeという例文検索サイトを知り、とても便利なので共有します。

「あれって英語でどう表現するんだっけ?」

を複数の例文から検索することができるので、論文を書くのにもすごく有用だと思います。

実はDeepL社が10年以上前から提供していたと知り、さらに驚きました。

linguee.com

110

「脳を持たない動物であるヒドラにも睡眠が存在する」ことを明らかにした論文。

睡眠は脳機能と深く関連しており、睡眠と脳は切り離せないと考えられていたので、とても驚きの結果。

こういう「定説を鵜呑みにせず、ありのままに自然を観察する」研究に憧れます。

advances.sciencemag.org/content/6/41/e…

111

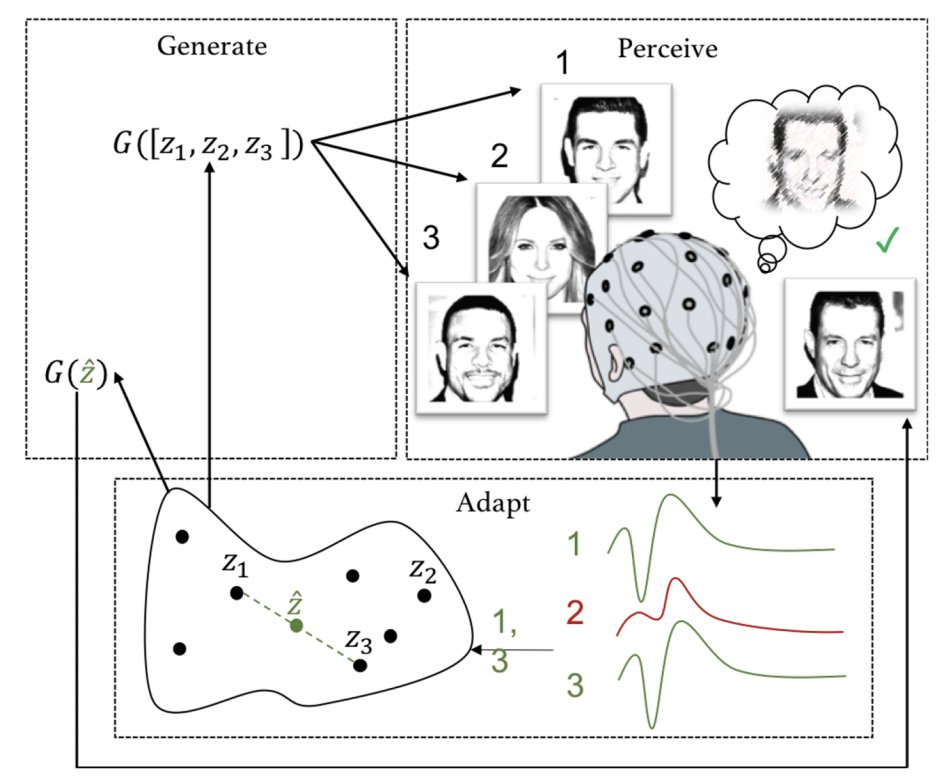

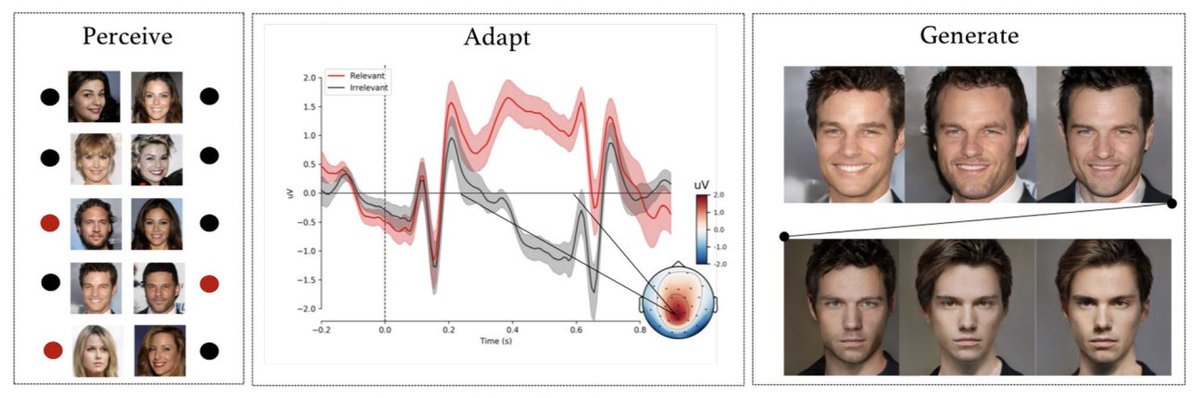

Brain Computer Interfaceと生成モデル(GAN)を組み合わせることで、脳波(EEG)から想像している画像を生成できた、という論文。

生成モデルにより人間の思考を確率分布で表現できるようになる点がすごい。

脳波記録の精度が上昇すれば、応用領域はものすごく広がると思う。

nature.com/articles/s4159…

112

イーロン・マスクが、

「脳とコンピューターを接続する」

ことを目的に立ち上げたNeuralinkが、日本時間の明日朝7時から1年ぶりに進捗報告を行います。

1年前の復習&明日の予習に、Neuralinkについてまとめた以下のツイートとnoteをぜひご覧ください!

note.com/daichi_konno/n… twitter.com/daichi__konno/…

113

"脳科学・神経科学を学びたい人への入門ガイド"という記事を書きました。

「脳科学に興味がある人」が「しっかり学問として学ぶまで」にどんなステップがあるのか、自分が当時知っておきたかったことをまとめました。

神経科学を志す人が1人でも増えてくれれば嬉しいです!

note.com/daichi_konno/n…

114

リアルタイム翻訳機能付きのイヤホン「Google Pixel Buds」がついに日本上陸。

DeepLによって英語の「読み書き」のハードルが一気に下がったが、次は「話す聞く」のハードルが下がりつつある。

数年後にはアカデミアやビジネスで「これを使うのが当たり前」になってほしい。 gizmodo.jp/2020/08/pixel-…

115

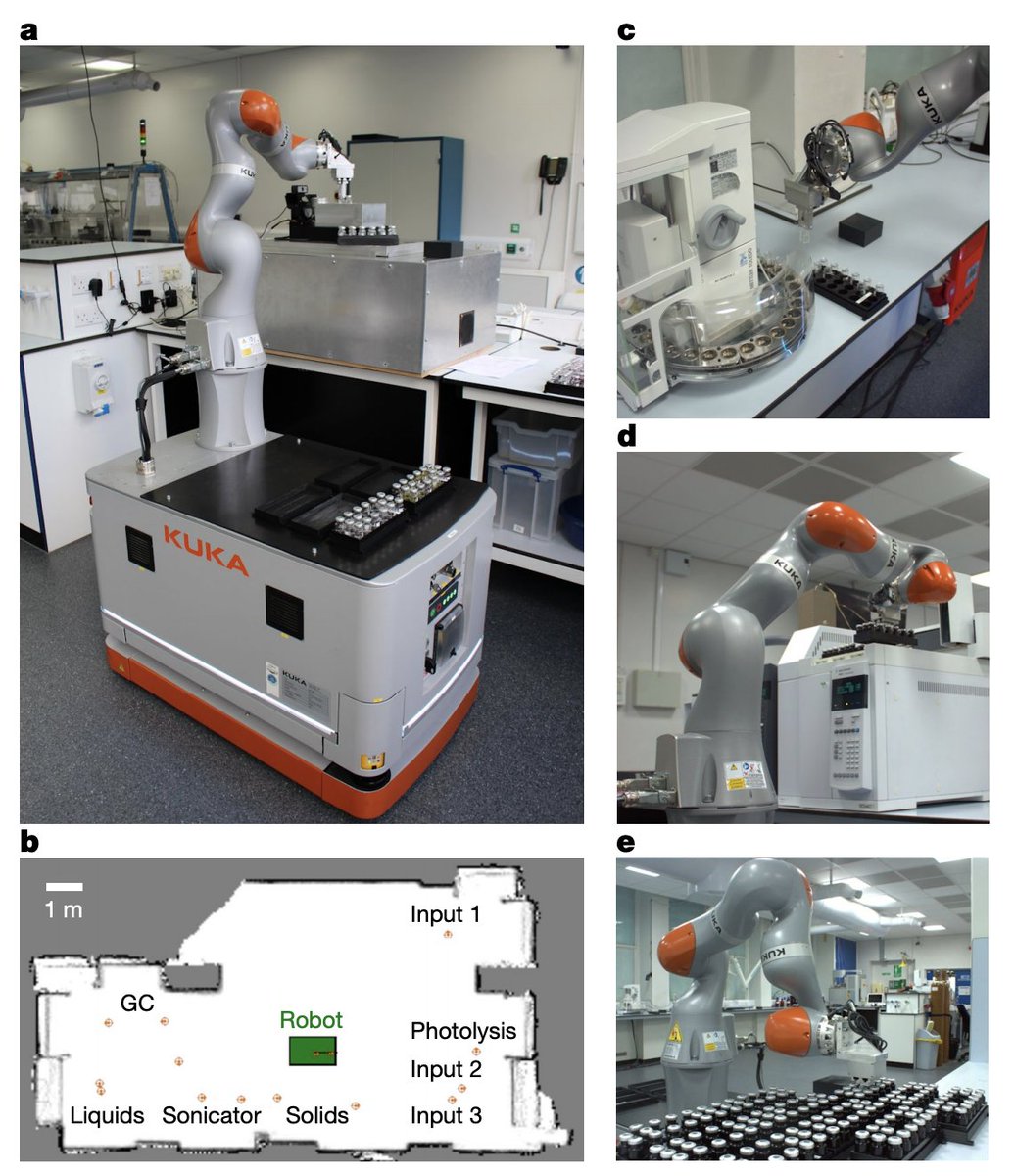

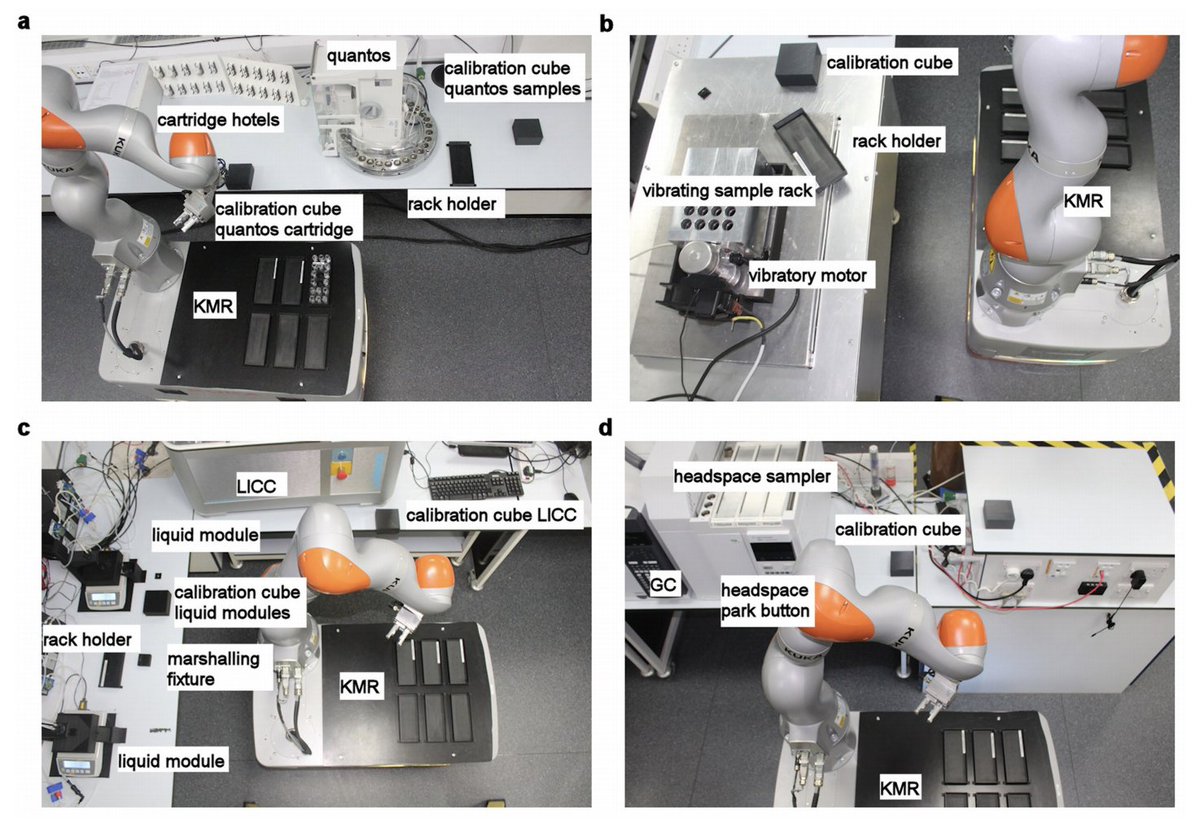

「ロボットが自律的に化学実験を行い、適切な光触媒混合物を見つけ出した」という論文。

「人間だと数ヶ月はかかる研究」というのが凄い。

ソニーCSIの北野先生が

「2050年までにノーベル賞を取れるAIを創る」

と言っているが、その第一歩になりそうな研究。

nature.com/articles/s4158…

116

・従来ノイズとされてきた自発脳活動の大部分は脳の機能に極めて重要

・自発・誘発脳活動を区別せず扱うパラダイムが構築可能

と主張しているレビュー論文。

(神経科学における)「ノイズ」は理論や技術の進歩により「シグナル」となりうることを教えてくれる示唆的な内容。

cell.com/trends/cogniti…

117

「高齢マウスの血液(血漿)を薄めるだけで老化を抑制できる」という驚きの研究。

過去に「若年マウスの血液を高齢マウスに"輸血"すると若返る」という報告があったが、高齢マウスの血液だけで老化を抑制した点がすごい。

"聖杯"は若者の血液の中ではなく、自身の中にあった。

aging-us.com/article/103418…

118

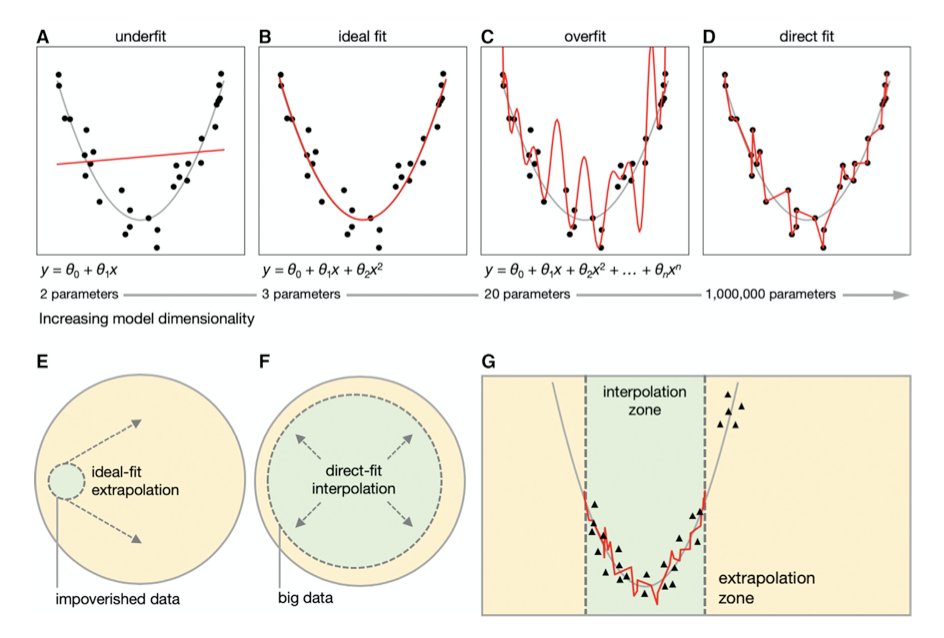

「科学と理解」について"Direct Fit"という新たなパラダイムを提案している論文。

これまでは少ない変数で現象をモデル化することが良しとされてきた(Ideal Fit)が、十分なデータ量が担保されれば人間による事前の仮定なしに高精度のモデル化ができると主張している。(続く)

cell.com/neuron/pdf/S08…

119

白川英樹先生の記事はこちらです。

mugendai-web.jp/archives/7373

120

最近は論文をまずDeepLで読むし、8割くらいの論文はDeepLだけで終わる。

「母語でサイエンスができることが日本人にノーベル賞が多い理由だろう」と白川英樹先生も仰っており、英語を学ぶことはもちろん無駄ではないが、科学者には他にやらなければならないことが山ほどあると個人的には思っている。

121

@tkmpkm1_mkkr 記載不足ですみません。

「数週間で死に至る」のはイヌ、ラット、ゴキブリ、ハエの話で、上記の研究もハエを用いた実験です。academic.oup.com/sleep/article/…

science.sciencemag.org/content/221/46…

ヒトで客観的な記録が残っているものとしては、以下があるようです(論文ではないですが汗)。

psychiatrictimes.com/sleep-disorder…

122

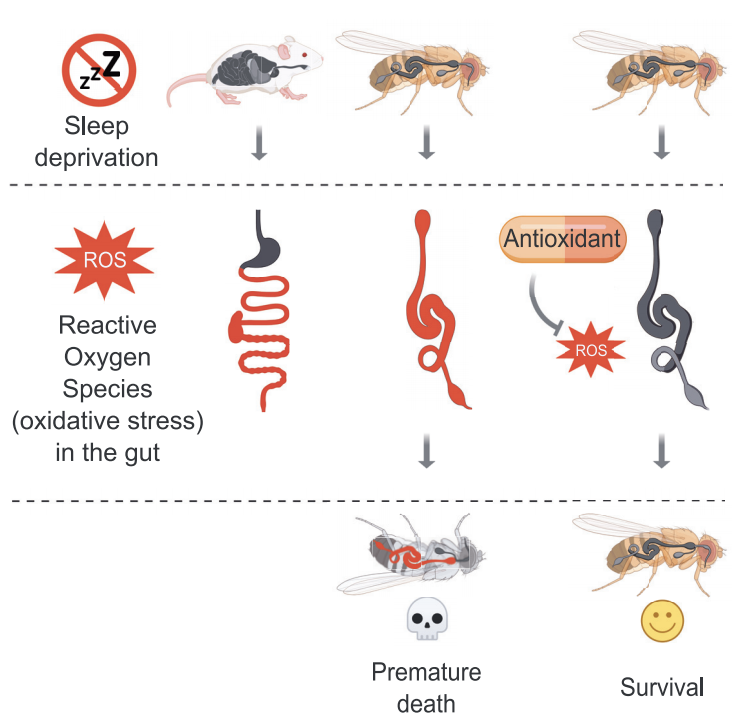

と言っておいて何ですが、睡眠には記憶の固定や不要なシナプスの除去など様々な役割があることは明らかなので、個人的には「睡眠の克服」はかなり困難だと思います。

「抗酸化物質の腸内投与」は、ここぞという時の禁じ手ブーストくらいには使えるかもしれません。

123

睡眠を剥奪されると数週間で死に至ることは有名だが、その原因が腸に蓄積する活性酸素種(ROS)であることを明らかにした論文。

驚くべきは、抗酸化物質を事前投与してROSを中和すると早死が見られず寿命を全うした点。

もしかしたら、生物は睡眠を克服できるのかもしれない。

cell.com/cell/pdf/S0092…

124

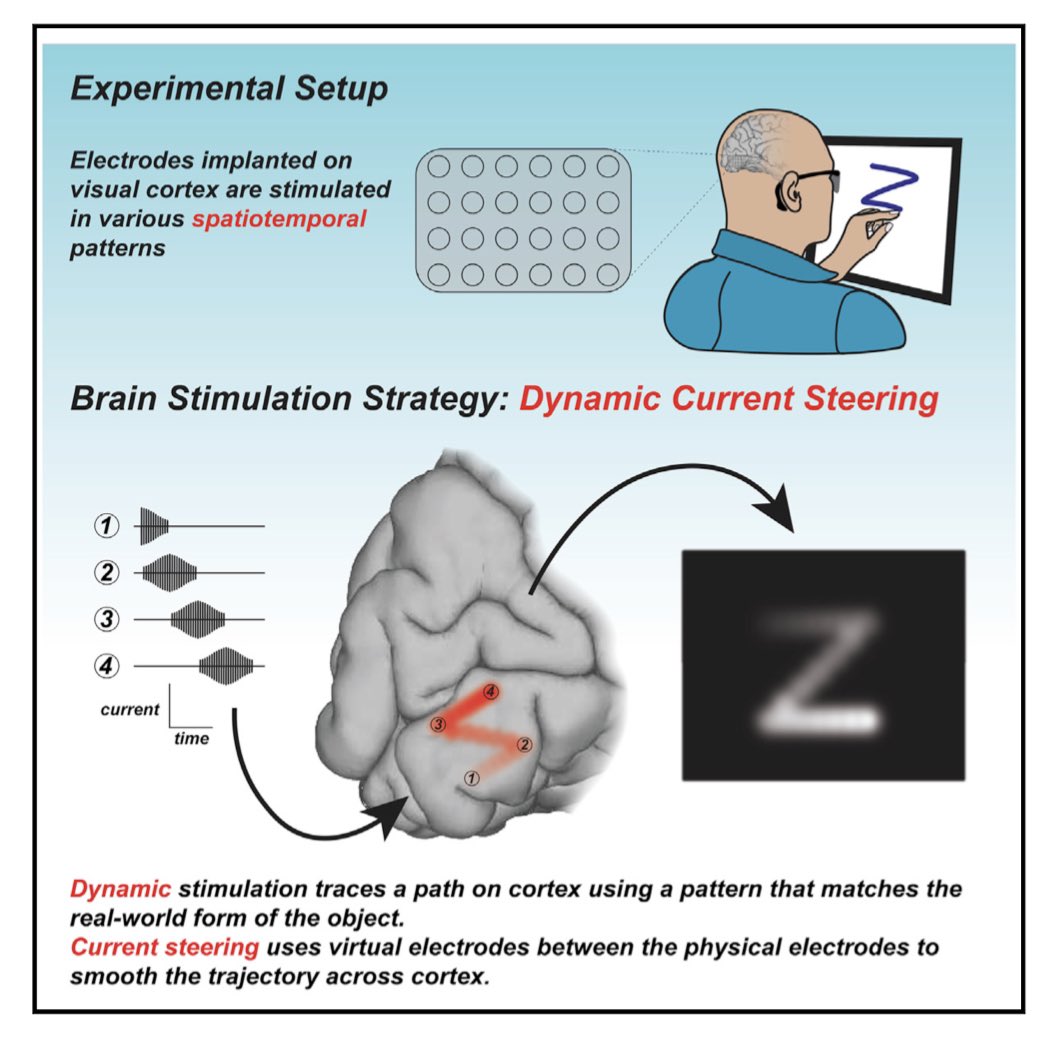

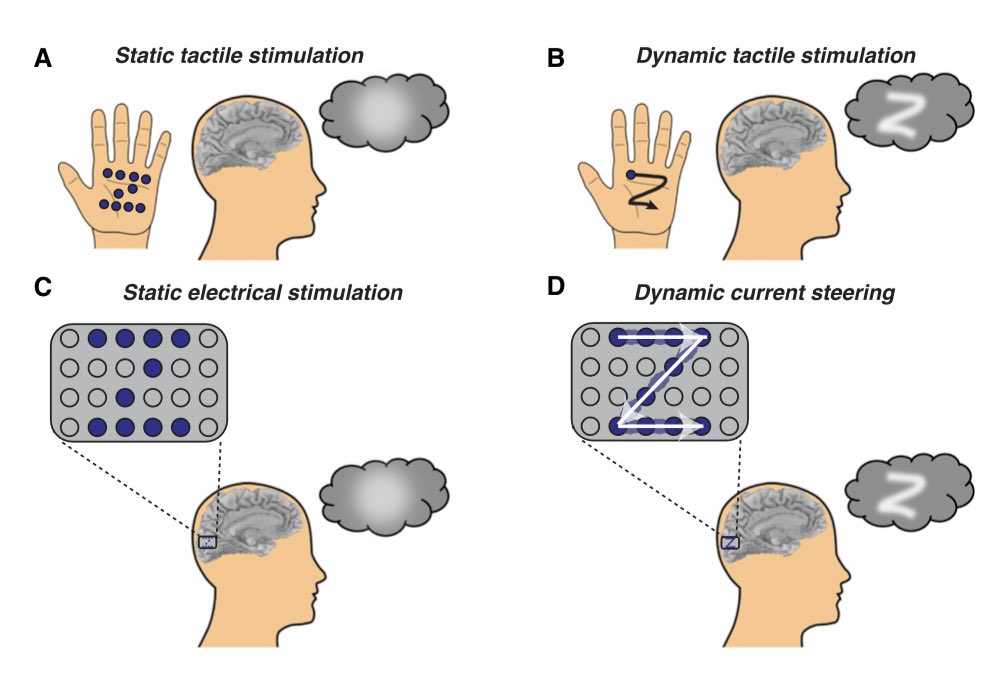

「脳への情報の書き込み」についての衝撃的な研究。

視覚障害者の脳に電極を埋め込み刺激したところ、

「脳への電気刺激パターンを文字として理解・表現できた」という。

しかもそれを、ネズミやサルをとばしていきなりヒトでやっている!!

cell.com/cell/fulltext/…

125

「バーチャルなネズミ」をコンピュータ上に再現した、という衝撃的な研究。

実験系の神経科学者の多くが「ネズミを使う実験の大変さ」を知っているはず。

よく「Googleのネコ」が話題になるが、この研究がいずれ「Deepmindのネズミ」と、神経科学の転換点として語られる日が来るかもしれない。 twitter.com/jaguring1/stat…